海外旅行の「当たり前」を叶え、次世代にも旅の価値を届けるために。JTBが歩んだ昭和100年

- インタビュー

- 旅行

- 歴史

- 海外旅行

- 秘話

100年前に始まった昭和。昭和はまさに、激動の時代。戦争という悲しい歴史を背負いながらも歩みを続けた日本は高度経済成長期を迎え、かつての夢や希望を数多くの現実にしてきた時代です。

今、「当たり前」といわれるものの多くが昭和に生まれ、それは海外旅行も同様です。現在では、多様な楽しみが叶えられている海外旅行もまた、時代の流れとともに築き上げられてきたものなのです。

海外旅行は叶わぬ夢。その扉が開いた1964年

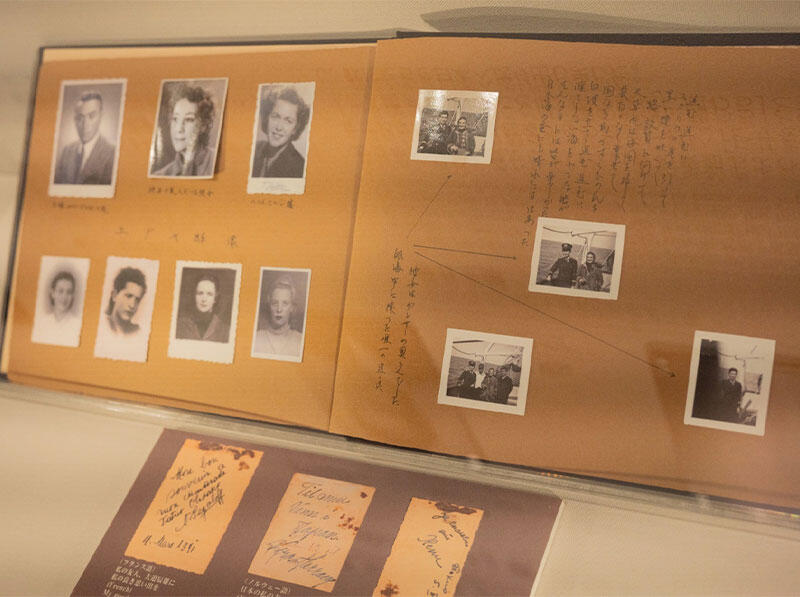

創立時記念撮影

JTBの母体である「ジャパン・ツーリスト・ビューロー」は今から110年以上前、大正時代の前夜、1912年(明治45年)3月に産声を上げました。当時、事業の目的は外客誘致。日本から海外に旅行するのではなく、海外から日本へ外国人を招くための事業でした。しかし、1915年(大正4)に第一次世界大戦が勃発すると訪日外国人が激減。時を同じくして大正末期の日本では旅行熱が急激に高まり、「ジャパン・ツーリスト・ビューロー」は国内旅行を案内する機関としての色を濃くしていきます。

以降、何度かの組織改編を経ながら、国内外の旅客者向け旅行サービス機関として前進を続けていましたが、昭和の時代に入ってもなお、一般向けにはあくまでも国内旅行のご案内がメインでした。なぜなら、昭和に暗い影を落とした戦争のみならず、当時はそもそも、観光を目的とした海外旅行が許されていなかったのです。

そんな遠い夢だった海外旅行の自由化が叶ったのは、1964年(昭和39)4月。JTBの前身である「株式会社日本交通公社」が、それまでの財団法人から営業部門を独立させ、株式会社として歩み始めた約4ヶ月後のことでした。ここから私たちJTBグループの、海外旅行を「当たり前」にするための挑戦が始まります。

数多の壁を一気に打開した、パッケージツアー

1964年の海外旅行自由化。それは、日本経済発展の賜といえるでしょう。戦後の日本は経済が脆弱で、外貨の持ち出しには厳しい制限がかけられていましたが、1950年代半ばに始まった高度経済成長を後押しに、ようやく観光目的の海外旅行が解禁されることとなります。

とはいえ、当時の海外旅行はまだ一部の富裕層だけが手にできる、まさに究極の贅沢でした。

例えば、海外旅行自由化のわずか1週間後にJTBが主催した、ハワイ9日間のパッケージツアー「第1回ハワイダイヤモンドコース旅行団」の代金は36万4,000円。当時の大卒国家公務員の初任給(1万9,100円)の約19倍で、現在の物価に換算するとおよそ400万円に相当する金額です。

それほど高額でありながら、1964年の出国者数は12万7,749人。多くの人が海外旅行という夢を叶えた年でもありました。

そんな夢を実現させる“近道”となったのがパッケージツアーです。航空券やホテル、目的地での行程に加え、現地での案内や通訳まで担う添乗員が同行することで、海外旅行のハードルは一気に下がりました。

なかでもハワイは当時から人気の旅行先。海外旅行自由化を見据えて始まっていた積立旅行でも、行き先として最も選ばれていたほどでした。

日本人が初めてハワイを訪れたのは、幕末の1860年。勝海舟やジョン万次郎、福沢諭吉といった歴史上の人物がカメハメハ4世に謁見し、明治が始まる1868年には153人の日本人がハワイに移住しました。昭和初期には、日系2世としてハワイに生まれた音楽家・灰田有紀彦がハワイアンバンドを結成し、日本にハワイアンブームを巻き起こします。

こうした歴史背景に加え、ハワイアンの音色が奏でる南国のムード。この親しみと憧れが日本人の心をくすぐったのでしょう。

そのニーズに応えるべく、JTBは海外旅行自由化の同年、ハワイ州観光局をはじめとする現地機関の要請受けていち早くホノルル事務所を開設。現地を訪れるお客様の不安を少しでも取り除けるよう、サポート体制を整えていったのです。

その後、JTBが1968年に打ち出したのが、海外主催旅行ブランド『ルック』でした。この名称は社内外700点の応募のなかから選ばれ、決め手は「海外旅行のポピュラー化に適した、気軽なイメージを持ち、しかもパンチがあり、カタカナ、英語のどちらでも標記できる」こと。航空券・ホテル・現地での楽しみを一つにまとめた“お得でわかりやすい”パッケージツアーとして販売し、JTBはさらに価格の幅を広げ、大衆化への流れを後押ししていきます。

この流れに拍車をかけたのが、1970年(昭和45)に就航したジャンボ機第1号、ボーイング747でした。従来の3倍近くもの収容力を持つジャンボ機の登場により、団体割引が適用できるバルク運賃(※)が実現します。

一度に多くの旅客を運べるようになったことで、一人あたりの旅行代金を抑えることができる。この仕組みを後押しにパッケージツアーの価格は大きく下がり、当初、30万円台だったハワイへのツアー代金は、最大7割近い値下げが叶いました。

さらに追い風となったのが、1971年(昭和46)の変動相場制移行です。1ドル360円に固定されていた為替相場が廃止され、日本経済の好調から可処分所得も拡大。そして1978年(昭和53)の成田空港開港や円高も重なり、1980年代には海外旅行需要が急拡大していきます。

その勢いは平成に入っても衰えず、1990年(平成2)にはついに日本の海外旅行者数は1000万人を突破。自由な海外旅行が許されなかった時を経て、昭和という一つの年号のあいだに、夢の海外旅行が「当たり前の選択肢」へと姿を変えたのです。

JTBは、海外旅行に必要な手続きを一括でサポートする「パッケージツアー」の仕組みを整えながら、同時に「海外旅行ができる時代が来た」ことを世に広めていきました。

※ Bulk Inclusive Tour Fares:航空会社が旅行代理店に一定数の座席をまとめて安価に販売する運賃のこと

パッケージツアーに、もっと「自由」を

しかし、世の中の「当たり前」は常に変化し続けます。パッケージツアーというスタイルが海外旅行を「当たり前」にした先にあったのは、より自由な海外旅行。「個人旅行」時代の到来です。

ここからの歴史は1995年(平成7年)にJTBに入社し、海外旅行自由化の当初から屈指の人気を誇ったハワイへの赴任経験も持つ、浅見雄介へのインタビューからひも解きます。

エスコート商品販売事業部 海外旅行部長 浅見雄介

1995年に日本交通公社(現:JTB)入社。長野支店に配属され、オリンピックプロジェクトや法人営業を担当。2003年に本社に異動し、アジア担当としてルック改革を手掛ける。2007年から2012年までJTBハワイ赴任。帰国後は海外政策や商品開発等に従事。現在はエスコート商品(添乗員付ツアー)を担当。ツアーグランプリ2023「こころで旅するカナダTsunagari-tabi」国土交通大臣賞受賞など、サステナブルな旅作りに取り組んでいる。

—— 浅見さんがJTBに入社した1995年、当時の海外旅行はどのようなスタイルだったのでしょうか。

パッケージツアーが主流でした。今も昔もハワイは大人気。特に僕がJTBに入社する少し前、1990年代初頭からハワイを訪れる日本人観光客が急増したと聞いています。当時、ワイキキの中心部にある、とあるホテルの客室の約1/5をJTBのお客様が占めていたそうです。

海外旅行のハードルを下げるには、価格を抑えることが重要。そして価格を抑えるためには大量仕入れ・大量販売がセオリーですから、当時のパッケージツアーはホテルやお部屋の選択肢も少なく、航空会社も便名も指定なしで販売するのが主流でした。

1990年当時、日本からハワイへの旅客機は午前中の到着がほとんど。しかしお客様が空港に到着してもすぐにホテルにお送りするわけでなく、バスが満席になるまでお待ちいただいき、ようやく出発すると「ブリーフィング会場」と呼ばれる場所でオプショナルツアーをご紹介するんです。

ブリーフィング後にお客様を昼食会場にご案内するのですが、メニューはパイナップルボート一択。食後は一度ホテルにお連れして解散するものの、15時に再集合してJTB係員と一緒にやっとチェックインできる、といった流れでした。

空港到着からチェックインまで約8時間ですから、当然お客様はかなりお疲れの状態。貴重な初日にもかかわらず、ホテルのロビー付近のソファーでグーグー寝て時間をつぶしていたんです(苦笑)。

いくら価格を抑えるためとはいえ、あまりにも自由がないですよね。そこにお客様もちょっと窮屈さを感じ始めたのか、比較的好調を続けていたパッケージツアーの販売に、徐々に陰りが見え始めました。そこで1995年(平成7年)にハワイでスタートしたのが、JTB独自の「ʻOLIʻOLI(オリオリ)サービス」です。

—— 1995年にスタートした「ʻOLIʻOLIサービス」、どのようなサービスだったのですか。

コンセプトは「自由・快適・安心」。お客様が思うままに行動でき、なおかつ困ったときにはすぐに支えられる――そんなサービスを目指しました。価格を抑える姿勢も変わりません。ちなみに「ʻOLIʻOLI」はハワイ語で、“うきうき・わくわく”といった気持ちを表す言葉です。

まず見直したのは到着直後の導線です。お客様が空港に到着されたら待機時間を設けることなく、すぐにバスで出発。行き先は味気ないブリーフィング会場ではなく、空港とワイキキの中間地点にあるアロハタワーへと変更しました。

ここはハワイの玄関口として、ホノルル港に寄港する船や多くの訪問者をALOHAで迎えた歴史的な場所。10階の展望デッキからは「これぞハワイ!」という絶景を眺めることができ、到着直後から「本当にハワイに来たんだ!」と実感いただけます。

ブリーフィングを終えた後は、お客様ご自身が自由にチェックインまでの過ごし方を選べるようにしました。建物内にはレストランもショッピングセンターもありますし、ご昼食もスタッフがお渡ししたミールクーポンで、お好きな料理をお召し上がりいただけます。

さらに、ハワイへのご到着時には、「ʻOLIʻOLIカード」というカードをお渡しするようにしました。このカードはトロリーの乗車券として使えるほか、契約店での割引にも利用できます。トロリーに乗って島内観光を楽しんだり、ぶらぶらお買い物をしながらワイキキへ向かったりと、アロハタワーからホテルまでの移動も完全に自由。添乗員の同行は不要で、お客様の気の赴くままに過ごせるようになりました。

また、スーツケースなどの大きな荷物は空港からホテルまでJTBが直送。バッグ一つで身軽に動けるので、お客様の自由と快適さは、格段に向上したはずです。

—— お客様が自由に行動できるとなると、ホテルのチェックインはどうしたのでしょうか。

ずばり、団体での一斉チェックインから、個人ごとのチェックインに変えました。ʻOLIʻOLIカードをホテルのフロントに提示するだけでスムーズにチェックインできるよう、仕組みを整えたんです。

しかし、この仕組みを可能にするには、お客様ごとに異なるお部屋の階層・眺望タイプやエキストラベッドなどの予約情報が、間違いなく手配されている必要があります。

そこで、JTBのスタッフは毎朝3時に出勤。ホテルからFAXで届くお部屋番号とお客様のお申込み条件を一つひとつ突き合わせ、手配の間違いがないかを確認していました。ピーク時には1日1000名、500部屋を超えるご到着が当たり前でしたが、熟練のスタッフともなると部屋番号だけを見て、瞬時に条件にそぐわない手配を見抜けるんです。手前味噌ながらアッパレですよ(笑)。

—— その仕組みにより、お客様のさらなる「自由、快適」が叶ったのですね。

そのとおりです。とはいえ、「ʻOLIʻOLIサービス」には「安心」も欠かせません。自由には時に危険が伴いますが、JTBのお客様としてご参加いただく以上、危険があってはなりません。その安心を担保するためのサービスが携帯電話の貸し出しサービス「ʻOLIʻOLIフォン」でした。

一般の人が携帯電話を購入できるようになったのは1994年(平成6)。まだまだ携帯電話が普及していない時代ではありましたが、JTBは携帯電話ʻOLIʻOLIフォンを無料でお貸し出しし、JTBのコールセンターへの通話も無料というサービスを提供したんです。お客様ご自身の不安を解消するために利用できるだけでなく、お客様との通信手段を確保しておけば、旅行主催者としてもお客様の安全を守れますから、双方にとって安全性が大きく高まる仕組みでした。

ʻOLIʻOLIフォンが「自由・快適・安心」というコンセプトのうち、「安心」のピースを埋めたんです。

'OLI'OLIトロリー

個人旅行の隆盛、それは「当たり前」の進化

—— 「ʻOLIʻOLIサービス」のコンセプトの一つである「自由」は、その後の個人旅行に通じるように感じました。JTBは個人旅行へのニーズの変化に、どのように向き合ってきたのでしょうか。

2017年(平成29年)にJTB総合研究所が発表したデータによれば、海外旅行に個人手配を選んだ人の割合は55.1%。ハワイの「ʻOLIʻOLIサービス」をはじめ、各方面のパッケージツアー担当者が“自由・快適・安心”のすべてを満たすツアーづくりに取り組んでいましたが、それでも個人旅行のニーズが高まっていることは強く感じていました。

こうした潮流を受け、JTBが2010年(平成22)に踏み切ったのが「ルックJTBの決心。」というパッケージツアーの大改革です。18万件のお客様アンケート、8000件の添乗員レポート、1500件の販売店の声を分析し、お客様がパッケージツアーに何を求め、何に不満を持たれたのか、徹底的に洗い出したんです。

当時は価格競争のまっただ中。円高の影響もあり、「もっと安く!」という空気が漂っていました。JTBもその期待に応えるべく価格を抑えることに注力していましたが、お客様からすると、価格が安いだけのパッケージツアーは魅力的な選択肢ではなかったのかもしれません。なぜなら、安さ重視のパッケージツアーは出発直前にならないと飛行機の便もホテルも決まらず、同行者と並びの座席を選ぶこともできない。自由度の高さを求める個人旅行とは。対照的な存在になっていたのでしょう。

そうしたお客様の不満を解消し、海外旅行の質そのものを向上するために取り組んだのが「ルックJTBの決心。」です。「海外旅行は生まれ変わります。」というスローガンのもと、航空会社も便名も、宿泊先のホテルもお申し込み時に確定し、往復ともに並び席を確保。お部屋のベッドタイプもツインかダブルかを選択できるようにしました。ほかにも、無理なショッピングにはお連れしないなど、7つのお約束を掲げ、安心して参加できるパッケージツアーをあらためて提示したんです。

旅行の質を上げたことにより、値段も上がりましたが、この大改革を進めた結果、低迷していたパッケージツアーの売上がぐっと上がりました。

—— パッケージツアーの売上は、その後も順調だったのですか。

しばらくは伸びていましたが、再びチャレンジが必要な状況になりました。これはJTBの方針が間違っていたわけではなく、テクノロジーのスピードには勝てなかった。これに尽きると思います。

僕は2007年から2012年の5年間、ハワイに赴任していましたが、ウェブサイトの影響力はすさまじかったですよ。インターネットの普及する前は、観光情報を誰よりも把握し、お伝えできたのは旅行会社でした。しかしインターネットの登場により、知る人ぞ知るB級グルメも、安全性の面から旅行会社がおすすめできない裏道ルートでさえ、誰でも入手できるようになった。

さらには航空券やホテルの直販も進み、個人手配がどんどん容易になりました。

それでもJTBはパッケージツアーを通じ、「ʻOLIʻOLIサービス」に象徴される「自由、快適、安心」をご提供してきた自負があります。

1964年の海外旅行自由化当初から数々のパッケージツアーを企画し、さらには価格を下げる、質を上げる努力を重ねてきたことは、間違いなく海外旅行の大衆化につながったはずです。

「誰でも当たり前に行ける」という土壌を築けたからこそ、お客様の「もっと自由に!」という次なる一歩を引き出せたのではないでしょうか。パッケージツアーによって海外旅行が「当たり前」になったからこそ、個人旅行という「次の当たり前」が生まれた。これは僕たち旅行会社の誇りです。

旅の舞台は地球、主役は訪れる人と迎える人

—— 海外旅行、そして個人旅行を「当たり前」にしたJTB。今後はどんな海外旅行のかたちを描いているのでしょうか。

いま、地球規模の気候変動が進み、この世界や土地に根付いた文化をどう守り、次の世代に残していくのか。僕たちには、旅というものをいかに持続可能にするかが問われています。

それらを解決するための鍵となるのが「交流創造」。交流のかたちはさまざまですが、僕たちは「旅をする人と訪れる土地の人々が心を通わせること」が、旅行という素晴らしい体験を次の世代につなぐための力になるのではないか、と考えています。一人ひとりの心がけはもちろんですが、僕たちJTBも旅行という文化を持続可能にする企画を考え抜き、ご提供しなくてはいけません。

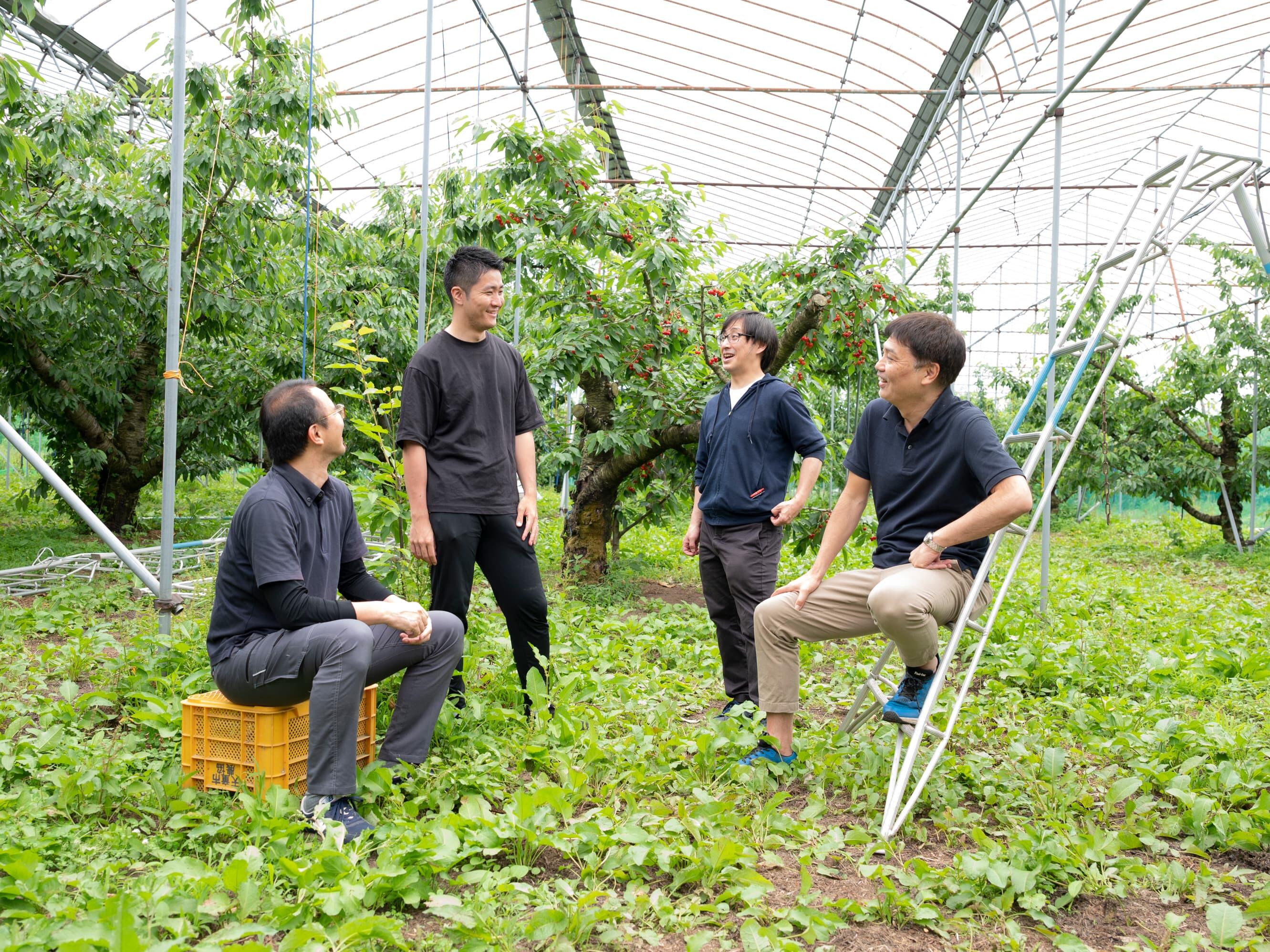

そうした考えのもと、2022年5月にリリースしたのが「つながり旅」と題したパッケージツアーです。

第1弾として発表した「こころで旅するカナダ Tsunagari tabi」というツアーではカナダのケベック州を訪れ、現地の名産品であるメープルシロップの生産者を訪ねます。原料であるカエデの森を歩き、シロップのおいしさの秘密もケベックに暮らす先住民の文化も、土地の生産者の方から直に聞けるんです。

経験を積み、旅を重ねた大人のお客様に向け、行って見るだけではない、「観る・知る・体験する」をご提供するツアー「おとな旅」、「いつかは訪れたい、体験したい」の実現をお手伝いする「Explore(エクスプロール)」というパッケージツアーも新設。

そこにあるのは物見遊山とは違う、人と人とのつながり。さらには、帰国後も旅行者と生産者がつながれるオンラインの場を設け、お互いの関係性をも持続可能にするための取り組みを進めています。

そうした関係性を育むために必要なのは「共感」です。「迎えてくれて、ありがとう」「来てくれて、ありがとう」。お互いが同じ「ありがとう」を心から言える関係性を構築するには、僕たちが創り出す「交流」の力が欠かせないはずです。思い立ったら吉日の、完全フリーの旅行も楽しい。でも、お互いにとってベストなプランを作るには、JTBが築き上げてきた各国との人脈やノウハウが生かせるはずだと信じています。

—— 旅行者も受け入れる側も、同じ「ありがとう」を言える関係。理想的ですね。

その気持ちがあれば、旅行者は「また行きたい」と思えるし、受け入れる側は「また来てほしい」と思える。これが持続可能な旅行のかたちではないでしょうか。僕たちは「共感」というキーワードを軸に、新たなパッケージツアーもリリースしました。

例えば、イスタンブールへの旅では、まずは現地の文化やイスラムの習慣を学ぶワークショップを受けてから、市井の人たちが行き交うバザールに繰り出します。ワークショップでの学びが、旅にさらなる深みを与えるんです。

質の高さもボリュームも、きっと個人旅行には負けません(笑)。そして、どんな奥地を訪れるような旅行でも、お客様の安心・安全を第一にできるのがJTBの強みです。

次の100年にも海外旅行をつなぐ、JTBの使命

—— それでは最後に、「次の100年」に向けた展望をお願いします。

テクノロジーの進化により、今は現地を訪れずとも世界中とつながれる時代です。若い世代の海外旅行離れも進んでいます。でも、JTBとしてはもちろん、僕個人としても、多くの皆さんに実際に足を運ぶ旅をしてほしいと強く願っています。現地に行って、見て聞いて触れて、嗅いで味わって、五感で感じてこそ得られるものが、海外旅行には必ずあります。

例えば、ハワイの青い海。よく聞く謳い文句ですが、ハワイの海は本当に青いんです。その理由は、可視光線量と湿度が絶妙なバランスを保っているから。この奇跡的なバランスから生まれる海の青さは、自分の目で見ないとわかりません。

ほかにも僕自身、海外でしか得られなかった経験がごまんとあります。最近だとモンゴルですね。現地の遊牧民の方がガイドをしてくださるツアーで、馬に乗ってモンゴルの砂漠を走ったんです。僕は乗馬経験がゼロ。でも、馬にまたがった瞬間、馬から「この感覚、わかるだろう?」という心の声が聞こえたんです。一気に、野生の本能が呼び覚まされましたね(笑)。この感覚も、きっと日本じゃ味わえない。

そうした海外旅行の価値を知る者として、その価値を伝え続けてきたJTBの一員として、やっぱり僕は、次の100年にも旅行を通じた出会いや感動をつないでいきたい。お互いの国を自由に往来でき、同じ気持ちで「ありがとう」を言い合える。この交流は、平和なくしては成り立たない。

海外旅行は平和の象徴なんです。この素晴らしき文化を次の100年にもつないでいくため、僕たちJTBは、持続可能な旅のかたちを考え続けます。

文:大谷享子

写真:鍵岡龍門

編集:花沢亜衣

この記事をシェアする

関連記事

-

出会いから結婚、そしてその先へ。JTBの結婚相談サービス「ふたり紬 by JTB」

- インタビュー

-

中高生の探究学習・キャリア学習への活用に期待。メタバース上で企業の事業活動が学べる「PMYアカデミー」

- インタビュー

-

「どこへ行くか」より「何をするか」。あなただけの「したい」を叶える海外旅行専門店「StudioJTB」

- インタビュー

-

海外旅行の「当たり前」を叶え、次世代にも旅の価値を届けるために。JTBが歩んだ昭和100年

- インタビュー

-

異文化理解の始まりは「教育」。旅行と学びをつなぎ、発展へ導くJTBマレーシア

- インタビュー

-

地域の魅力を旅に込めて。「旅の過ごし方」が創るお客様と地域の深いつながり

- インタビュー

-

サステナビリティとは、日本の「当たり前」を価値に変えること。JTBとメズム東京が考える、これからの旅と宿泊

- インタビュー

-

大切なのは、共感と理解とリスペクト。旅行を通じて「真の交流」に貢献する会社へ

- インタビュー

-

世界を舞台にビジネスを拡大せよ。JTBのグローバルへの挑戦「SAMURAI NEOプロジェクト」

- インタビュー

-

「JTBグループとしてできることを沖縄のために」地域とともに創る沖縄北部の未来

- インタビュー

-

道頓堀の夜を盛り上げる。JTBが世界的パフォーマーと挑む、新たなエンターテイメント

- インタビュー

-

観光地のストーリーに没入。ソニーマーケティングとJTBが目指す地球丸ごとテーマパークの夢

- インタビュー

-

ゴールは地域貢献。フィールドを超えてつながるJリーグとJTB

- インタビュー

-

自由と安心、欲張りな旅へ。ヨーロッパ周遊バス「ランドクルーズ」が変える旅のスタイル

- インタビュー

-

小豆島で実践した観光DXを全国へ。人口減少が進む島の未来を賭けたプロジェクト

- インタビュー

-

JTB社員らしく「挑戦し続ける」チャレンジド社員が、地図とコンパスで切り拓く未来

- インタビュー

-

東北の子どもたちが東北の未来を考える「東北MIRAI会議」を共催。産学連携で見えた可能性

- インタビュー

-

兄弟姉妹のような距離から生まれる、ガイドブックにはないリアルな旅体験。「大阪B&Sプログラム」でつくる新しい教育旅行

- インタビュー

-

個々の違いこそが宝物。「違いを価値に、世界をつなぐ。」JTBのDEIB推進

- インタビュー

-

沖縄で40回目を迎えた「杜の賑い」 JTBがつなぐ未来への架け橋

- インタビュー

-

過去に"新しい旅のかたち"を作った人たちがいるから、いまがある。「旅の図書館」と振り返る、人々の暮らしと旅の変遷

- インタビュー

-

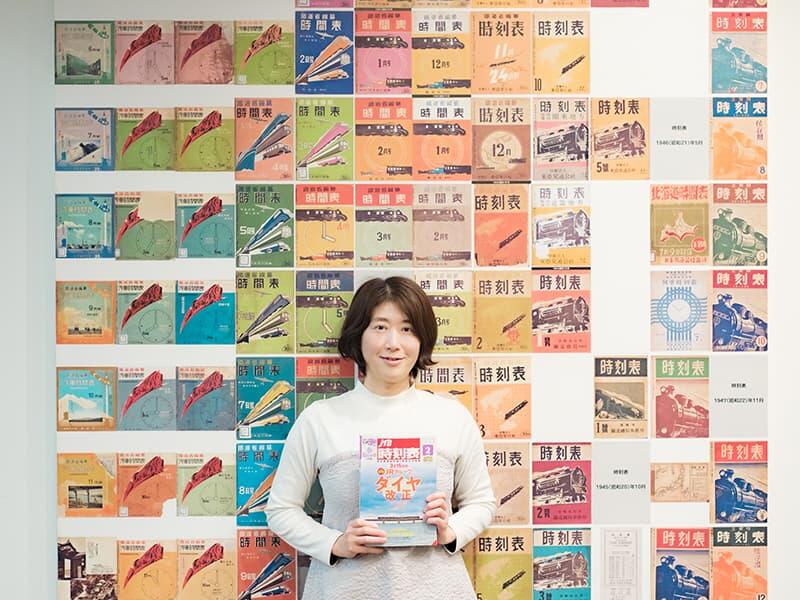

「JTB時刻表」創刊100周年。1kgの重さに込められた編集へのこだわり

- インタビュー

-

感動体験がいい未来をつくる力となる。JTB社長 山北栄二郎が語る「交流創造事業」の可能性

- インタビュー

-

情熱を持ち続け、高いレベルのフェンシングをやり切りたい――松山恭助がグラン・パレの先に見たもの

- インタビュー

-

誰もが、いつでも自由に旅を楽しめる社会へ。JTBが取り組むユニバーサルツーリズム

- インタビュー

-

週末、宇宙行く?JTBが共創する「OPEN UNIVERSE PROJECT」で広がる新たな旅の可能性

- インタビュー

-

記憶に刻まれる万博を目指して。日本国際博覧会協会とJTBが語る「2025年大阪・関西万博」が未来に残すもの

- 対談

-

震災から1年。JTB金沢支店が地域と取り組む能登半島の復興支援とこれから

- インタビュー

-

食から始まる地域への旅。「るるぶキッチン」が描く新しい観光の入口

- インタビュー

-

JTBハワイ60周年。ハワイと共に歩んだ道のりを糧にさらなる交流創造へ

- インタビュー

-

"さいたま愛"を次世代につなぐ。地域振興で豊かな暮らしを目指す観光開発プロデューサー(埼玉編)

- インタビュー

-

非日常の旅を通してお客様と従業員の心を1つにつなぐ「ホスピタリティ」

- 特別対談

-

アサヒビールとJTBが共に手を携えて。共創から始まる「つなぐ・つくる・つなげる」

- インタビュー

-

何度来ても飽きさせない魅力がある。「日本の旬」担当者が語る、京都・奈良・滋賀の新たな魅力

- インタビュー

-

地域と歩む"観光地経営"。鍋ヶ滝公園オーバーツーリズムの解決から始まった熊本県小国町とJTBの絆

- インタビュー

-

国家行事の裏に「PLM」あり!賓客の来日をサポートする究極の黒子

- インタビュー

-

「食」を通してその土地の文化を知る。福岡の屋台で体験するガストロノミーツーリズム

- インタビュー

-

豊かな観光資産で地域活性化へ。富士山の魅力と地域をつなぐ観光開発プロデューサー(山梨編)

- インタビュー

-

野球と旅、「体験できる場」を未来に残していくためにそれぞれが果たす役割

- 特別対談

-

「日常の中にある"学び"を伝えたい」 自身の仕事と子育て経験から得た気づきを「OYACONET事業」に込める

- インタビュー

-

安全と地域貢献への想いを胸に。JTBグループの一員として広島空港を支える縁の下の力持ち

- インタビュー

-

「本気」は人の心を動かす。市場を起点に香川の未来を拓く観光開発プロデューサー(香川編)

- インタビュー

-

"心の交流"が平和への一歩。戦禍、ユダヤ難民救済のバトンをつないだ想いは、今そして未来のJTBグループへ

- インタビュー

-

「楽しかった」では終わらない。社員とお客様が一緒に取り組むサステナブルな体験「JTB地球いきいきプロジェクト」

- インタビュー

-

地域創生に取り組む意義と、隠岐での経験で見えたこれから

- インタビュー

-

島で暮らしながら地域創生に挑んだ2年間。

隠岐プロジェクトのこれまで- インタビュー

-

歴史的ルートが、いま悲願の観光資源へ。

地域の夢と歩む観光開発プロデューサー(富山編)- インタビュー

-

新しい関係を創り、交流を深め、真心を伝える。

日常にも感動を、「リビング・オーベルジュ」で- インタビュー

-

旅はもちろん、あらゆるものをガイドする

50周年に振り返る「るるぶ」の足跡- インタビュー

-

一生の思い出になる、人生にかかわることもある。

学生だからこそできる海外旅行を「ガクタビ」で。- インタビュー

-

先生が、生徒が、紡いできた修学旅行の歴史。

時代と共に変わったこと、変わらないこと。- 対談

-

訪日外国人観光客に選ばれ続けて60年。

「サンライズツアー」はこれからも地域とともに走り続ける。- インタビュー

-

栄光と葛藤の狭間でもがき、飛躍を遂げた松山恭助。

家族と仲間の支えを背に、フェンシングの聖地"パリ"での勝利に向かい邁進する。- インタビュー

-

宇宙飛行士・山崎直子さんと対談!

子どもの頃に夢見た「宇宙への旅」がもっと身近に- 特別対談

-

相手を思って選べば、もっと気持ちは伝わる。

いま旅行や体験が「感動」を届けられるギフトへ。- インタビュー

-

科学への好奇心を、この国の未来のチカラに。最先端をゆく研究者に、アイデアで挑む中高生たち。

- 対談

-

知られざる魅力を掘り起こせ!

地域の未来に向けて伴走する、観光開発プロデューサー(千葉編)- インタビュー

-

これからの旅行は、信頼できるコンシェルジュに、 お好きな場所からリモートで相談する。

- インタビュー

-

北海道の担当者に聞いてみた 今話題のアドベンチャーツーリズムとは?

- インタビュー

-

捨てられてしまう野菜に、旅する機会を。

シェフの手による缶詰で、食品ロス削減へ。- 対談

-

ラグビーW杯 、直前対談!人々を魅了し、交流と感動を生む、スポーツと旅の共通項

- 特別対談

-

旅先で、農作業をして、生まれる人との出会い。 農業支援の先に浮かぶ、地方の元気な未来像。

- 対談

-

「情報を、魅力を、想いを」、あなたの国の言葉にして。 多言語コミュニケーションツールが高める、観光客の満足度。

- インタビュー

-

知るだけでも大きな一歩!ハワイの未来をつくるために、いまできること

- インタビュー

-

東海道新幹線が、イベント空間に!貸切車両で移動しながら、深めるコミュニケーション。

- 対談

-

ゆったりと流れる時間の中で、「人」と「世界」がつながっていく旅・クルーズ

- インタビュー

-

ホノルルフェスティバルが4年ぶりにリアルで! 自然や文化があらためて教えてくれた交流の魅力

- レポート

-

アメニティグッズのプラスチック廃棄をゼロに。宿泊施設のおもてなしを、リサイクルで支える。

- インタビュー

-

観光地のゴミ問題を解決したい。社会課題に立ち向かった社員たちの想いとは?

- インタビュー

-

旅先でこそ、生まれること、つながることがある。~ ワーケーションのススメ ~

- インタビュー

-

ボッチャで、温泉街を盛り上げる!人や地域をつなぐ、パラスポーツの可能性

- レポート

-

観光の力で、ふるさとを次の世代へ ~カナダには、未来へとつながる旅がある~ (後編)

- 対談

-

観光の力で、ふるさとを次の世代へ ~カナダには、未来へとつながる旅がある~ (前編)

- 対談

-

ふるさと納税で地域の魅力を掘り起こす。そこにかける若手社員の想いとは。

- インタビュー

-

もっと広く、深く、届けJTBの想い。コーポレートサイトは、こうして生まれ変わった。

- インタビュー

-

子どもの未来を変えた、あるガイドとの出会い。価値ある「交流」を創り出すロイヤルスタッフとは。

- インタビュー

-

あなたの地域を、交流を、「るるぶ」が応援!コロナ後、日本の希望は地方にアリ!

- インタビュー

-

外国人観光客のトレンドが変わってきている?日本でこそ得られる、新たな視点や学び。

- インタビュー