食から始まる地域への旅。「るるぶキッチン」が描く新しい観光の入口

- インタビュー

- ソリューション

- 国内旅行

- 地域交流

- 旅行

「るるぶ」といえば旅のガイドブック。実は飲食店も手がけているのをご存知でしょうか?ガイドブックの中でしか出会えなかった全国各地の"おいしい"を実際に味わえる体験型のレストランとして2017年にスタートした「るるぶキッチン」。24年11月からは、新宿の文化発信拠点として知られる紀伊國屋書店新宿本店のビル内で、新たなステージを迎えています。

今回は、このリニューアルオープンを記念し、「るるぶキッチン」編集部にて活躍する二人の社員に、地域の魅力を発信する新しい形のプロモーションについてお話を伺いました。

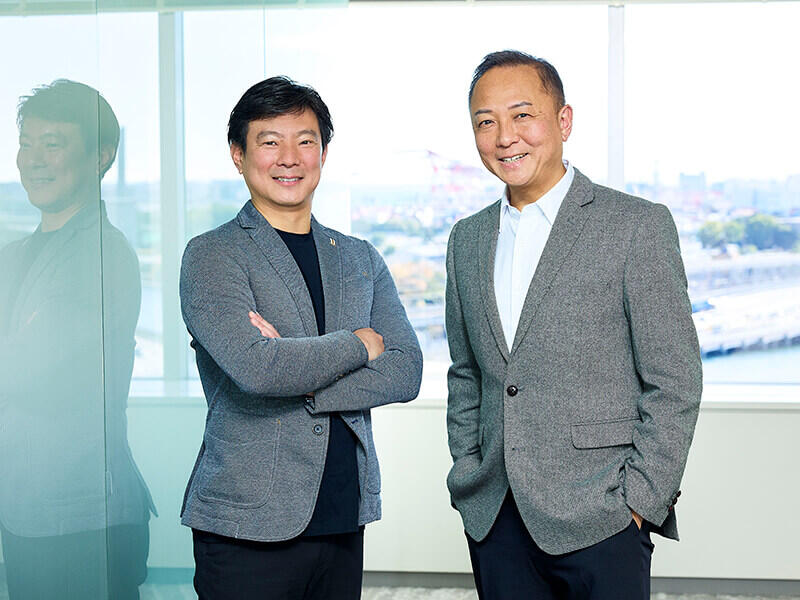

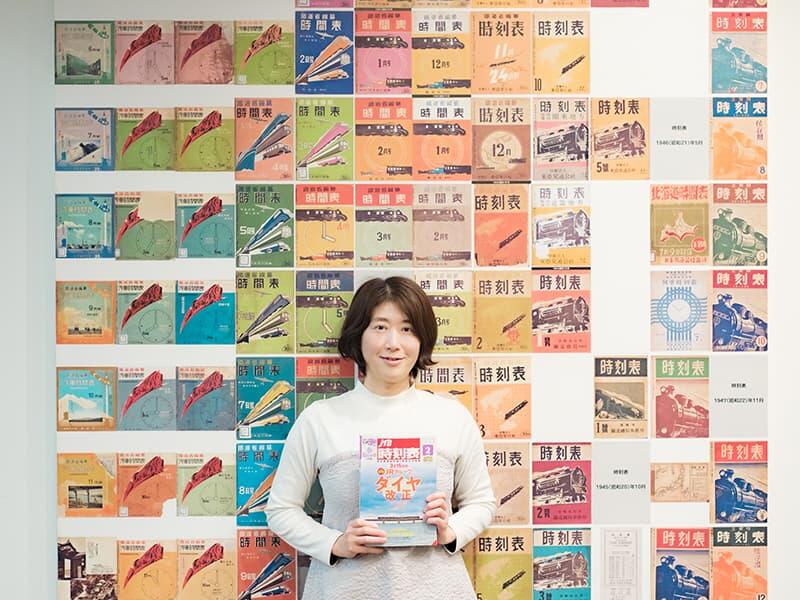

JTBパブリッシング ライフスタイルメディア編集部

るるぶキッチン編集長 中嶋 隆一

1994年入社後、「るるぶ情報版」の国内編集部へ配属。「るるぶドライブ」シリーズ、「るるぶ練馬区」の創刊を担当。広告媒体の「るるぶFREE」事業や、地域交流事業として全国の自治体の特別編集を担当するなど、主に日本国内の観光地の情報発信に関わる。一方、全国の「食」と「酒」に精通し、「るるぶキッチン」を担当することから唎酒師、日本酒品質鑑定士を取得。「日本人なら日本酒を飲んでほしい!」という一心から、「るるぶキッチン」では、自ら日本酒を仕入れている。

JTBパブリッシング ライフスタイルメディア編集部

るるぶキッチン 寺門 料子

2016年JTB入社。6年間法人営業を担当後、社内チャレンジ制度にて2023年JTBパブリッシングに出向。1年間「るるぶ」アプリの運営と「るるぶ+」のリリースに携わったあと、2024年4月より「るるぶキッチン」担当となる。学生時代に食物学を専攻し、管理栄養士の資格を取得していることもあり、全国各地の食材仕入れなども行う。

食を通じて地域の魅力を伝える、「るるぶキッチン」

—— まずは、「るるぶキッチン」のコンセプトについて教えてください。

中嶋:「るるぶ」の編集者が全国各地で見出した、まだ知られざる食材を使ったオリジナル料理を提供するダイニングレストランです。私たちにとって、ここは“リアル店舗メディア”というメディアの新しい形。お客様に実際に料理を味わっていただきながら、その土地の魅力を体験的に知っていただく場として位置づけています。

寺門:最大の特徴は、北海道から沖縄まで、全国各地の料理を、雑誌のように“特集フェア”という形で期間限定で提供している点です。1〜2カ月単位で地域とメニューを変えながら、次々と新しい地域の魅力を紹介しています。飲食店としては効率的とは言えないのですが、お客様に新しい発見をしていただくための大切な取り組みだと考えています。

自治体のフェアごとにつくるメニューブックはるるぶ風のデザイン。写真は石川能登応援フェアのときのもの。料理の紹介とともに、食文化を知れるコメントも掲載されている。

—— そもそもなぜ、出版社が飲食店をはじめたのでしょうか。

中嶋:私たちは日頃から全国各地に足を運び、自治体の方々と対話を重ねています。そうしたなかで、「実は、こんな素晴らしい食材があるんです」「でも、まだ広く知られていなくて……」という声をよく耳にします。なかには「流通の仕組みが整っていない」といった課題を抱える地域も。そこで、ガイドブックで紹介するだけでなく、実際に食べていただける場所を作ることで、より効果的なプロモーションができるのではないか。そのようなアイディアから、「るるぶキッチン」は生まれました。

寺門:我々はこれを「食マーケティング」と呼んでいます。日本の各地には素晴らしい食材や食文化があるにもかかわらず、それをどう伝えていくかという課題を抱えているところが多いんです。例えば現在提供している川俣シャモも、福島県川俣町との対話から生まれた企画です。ただメニューを提供するだけでなく、その地域の観光資源としての可能性も一緒に考えるようにしています。

プライベートブランド商品(以下、PB商品)の開発もそのひとつです。全国各地で作られている「本物」の食材を発掘し、「るるぶキッチン」ブランドを付与したPB商品を通して、その価値や魅力を消費者の方にお届けしています。青森県弘前市のリンゴや長野県塩尻市のブドウを使い、手間はかかるもののより本来の美味しさが伝わる製法で作り上げたこだわりジュースがあります。ほかにも、富士市産ほうじ茶の全体のわずか2%という貴重な茶葉を使い、より手軽に季節を問わずほうじ茶に触れるきっかけを作るような商品・メニュー開発なども行ってきました。いずれも「るるぶキッチン」でメニューとして提供したり、お買い求めいただけます。 JTBグループの一員として、このような食を通じた地域活性化に貢献していきたいと考えています。

—— 2017年にスタートした「るるぶキッチン」。この7年間でどのような変遷があったのか教えてください。

中嶋:「るるぶキッチン」は2017年に「赤坂バル横丁」というバル街の一店舗としてスタートしました。異なる店舗形態で浅草や広島、京都でも展開してきましたが、その後、新宿駅南口側に路面店をオープン。開店直後はコロナ禍と重なり苦戦しましたが、日本各地のフェアや日本酒イベントなどを実施し、おかげさまでたくさんのお客様にお越しいただきました。24年11月からは新宿駅東口側にある紀伊國屋書店新宿本店ビルへ移転し、店舗のイメージも一新、リニューアルオープンしています。

店内では、モニターで各地の風景映像を放映したり、関連するガイドブックを並べたり。"食べる観光案内所"として、五感で地域の魅力を感じていただける空間を目指している。

寺門:実は私、JTB内のチャレンジ制度を使って、昨年JTBパブリッシングに出向してきたんです。最初の1年は「るるぶ+(るるぶプラス)」というアプリを作る部署で経験を積み、今年4月から「るるぶキッチン」を担当することになりました。今までやってきた仕事とは違うことも多いのですが、大学で管理栄養士の資格を取得したこともあって食に興味もあるので、これまでの経験も生かしながら、新しいことを吸収する毎日です。

中嶋:私も実は2017年の「るるぶキッチン」の立ち上げ時はガイドブックの制作部門でした。ガイドブックと「るるぶキッチン」の連携を模索している中で、このたび紀伊國屋書店様とのコラボが実現し、「本」と「飲食店」の連携によって、地域の魅力をさらにプロモーションできる可能性が広がったと実感しております。

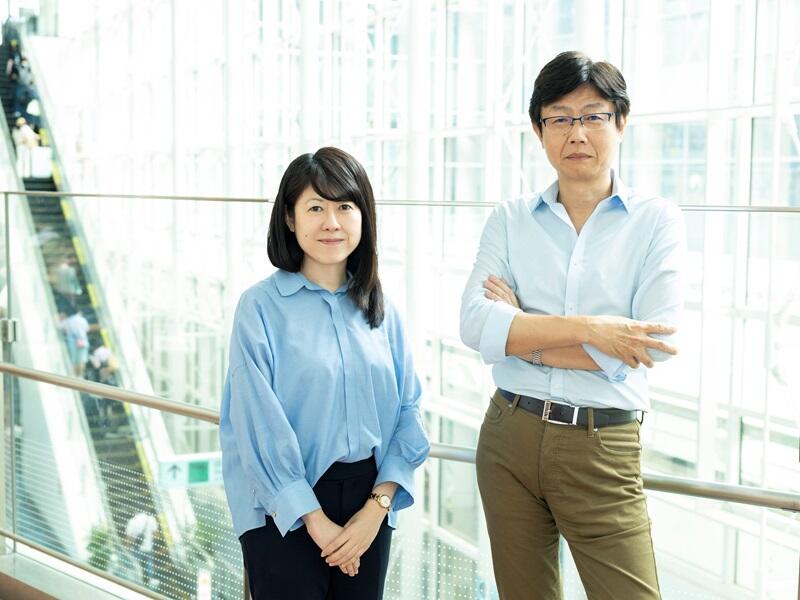

「るるぶキッチンを通して自治体や企業の課題を食マーケティングで解決できたら」と話す中嶋。店内にはブランディングを請け負った静岡県富士市のほうじ茶や、寺門が長野県塩尻市のワイナリーとともにつくったPB商品「ぶどうよりブドウな葡萄ジュース」などが揃う。

—— 今回のリニューアルオープンで、お店のどのような点が変わりましたか。

寺門:店の雰囲気が大きく変わりました。以前は夕方からの営業で、1階が立ち飲みの店で2、3階がダイニングレストランというように業態が分かれていましたが、今回は1フロアに集約。ランチ営業もスタートしたことで、「るるぶ」らしい明るさと、より多くの方に入っていただきやすい開放的な空間を目指しました。

店舗の中央に配置したスタジアムキッチン。調理の様子を間近で見られるライブ感が好評で、店内に活気が生まれている。

中嶋:設備面でも大きな進化があります。キッチンのスペックが格段に良くなり、メニュー開発の幅が広がりました。また、「スタジアムキッチン」と呼んでいるオープンキッチンでは、カウンター席を配置し、お客様は調理の音や香りを感じながら、また料理人とのコミュニケーションを楽しみつつ食事をすることができます。

地域の魅力を引き出す、メニュー開発の舞台裏

—— 現在提供されているメニューについて、詳しく教えてください。

寺門:現在は福島県川俣町をクローズアップした“特集フェア”を開催中で、「川俣シャモづくしコース」として6品をご用意しています(※1)。最初に川俣シャモのささみを使った塩昆布和えをお出しして、その後、シャモのタタキ、鍋と続きます。特にタタキは面白い反響がありました。実は地元の方でもタタキという食べ方をあまりされていなかったんです。私たちから「こういう食べ方もおいしいですよ」とご提案させていただいたところ、とても喜んでいただけました。

※ 1:2024年12月29日まで提供

(写真左)「川俣シャモ鍋」1800円(右)「川俣シャモのたたき おろしポン酢」900円(いずれも税込)

阿武隈山地の豊かな自然のなかで育ったブランド地鶏「川俣シャモ」。コク深く、適度な弾力がある肉質が特徴。

—— メニュー開発で心がけていることはありますか。

寺門:まず、その土地の食材の特徴を最大限に生かすこと。そして、前菜から締めまで、バランスの取れた構成を意識しています。同じような調理法が重ならないよう、焼き物や揚げ物、鍋物など、さまざまな調理方法を取り入れています。

中嶋:また、お酒との相性も重視しています。例えば、ビールは北海道の「SORACHI(ソラチ)」を導入するなど、ドリンクメニューにもこだわっています。地域の食材をいろいろな角度から楽しんでいただけるよう工夫を重ねています。今後は季節に合わせて、例えば春先にはセリなど旬の食材を使った料理や、その地域でしか食べることがない調理方法で料理を提供するなど、より地域を感じられるメニューの展開を考えています。斬新な料理というより、素朴に地域で食される料理を「るるぶキッチン」では提供したいと考えております。

各地の地酒も豊富に揃う「るるぶキッチン」。人気ドリンクのひとつ「瀬戸内生絞りライムサワー」は、JTBのグループ会社「中国ターミナルサービス株式会社(CTS)」との連携で生まれたそう。JTBグループの結びつきを生かし、地方創生にも一役買っている。

★「瀬戸内生絞りライムサワー」に使用されているライムについての記事はこちら

安全と地域貢献への想いを胸に。JTBグループの一員として広島空港を支える縁の下の力持ち

紀伊國屋書店との共創がもたらす新しい可能性

—— 先ほど少しお話がありましたが、今回、紀伊國屋書店新宿本店の地下街への出店となりました。これには特別な意図があったのでしょうか。

中嶋:紀伊國屋書店は、まもなく創業100周年を迎えようとしている新宿の文化的シンボルです。紀伊國屋書店様が目指す「本と多様な文化・学術情報の発信を通じて、人々に学問と感動や交流の機会を提供し、学問芸術の振興、豊かな日常生活の実現」という企業理念と、私たちの考える「地域・食文化の発信」を通して実現したい姿が重なったことが、今回の出店の大きなきっかけとなりました。

寺門:出版社が直営の飲食店を紀伊國屋書店に出店するのは、今回が初めての試みです。この場所を起点に、活字文化と食文化を融合させた新しい文化発信の形を作っていけたらと思っています。

中嶋:すでに書店内でのフェア開催や、お買い物をされたお客様への特典など、さまざまな連携が始まっています。例えば現在、紀伊國屋書店4階の地図ガイドコーナーでは「るるぶキッチン開店記念 東北フェア」を開催しています。私たちが提供している川俣町の料理と連動して、ガイドブックや特産品を通じて東北の魅力を立体的に伝える取り組みです。また、書店でお買い物をされたお客様には、るるぶキッチンで使える20%OFFクーポンを発行するキャンペーンも実施しています。(※2)

※ 2:いずれも2024年12月31日まで。今後も定期的に連携フェアを開催予定。

寺門:さらに、3階のアカデミック・ラウンジでは食をテーマにしたセミナーやワークショップも企画中です。たとえば、お酒に関する著書を持つ作家の講演の後に「るるぶキッチン」で実際に飲み比べを行う企画や、“沖縄だけソーメンを一年中食べる文化が根付いた理由”のようなテーマで各地の食文化を学ぶ会など、食事だけでなく、さまざまな角度から地域文化や食文化に触れていただける場所にしていきたいですね。

地域とともに歩む、これからの「るるぶキッチン」

—— 最後に、「るるぶキッチン」の今後の展望についてお聞かせください。

寺門:もちろん、おいしい料理を提供することは大切ですが、それだけではありません。ここでの体験を通じて、「その土地に行ってみたい」という気持ちを育んでいただくことが、私たちの最終的な目標です。JTBグループの一員として、食から始まる新しい旅のきっかけづくりを担っていきたいと考えています。

中嶋:通常、旅行ガイドブックは目的地が決まってから購入されます。でも、「るるぶキッチン」は違います。「こんな場所があったんだ」「こんなおいしいものがあるんだ」という新しい発見から、旅の想像を広げていただける場所でありたい。そして、その発見が実際の観光につながり、地域の活性化に貢献できれば。今後も「食」を通じた新しい交流の可能性を追求していきます。

文:大西マリコ

写真:鍵岡龍門

編集:花沢亜衣

この記事をシェアする

関連記事

-

「感動のそばに、いつも。」を礎に。JTBが邁進するグローバルスポーツビジネスへの挑戦【前編】

- インタビュー

-

出会いから結婚、そしてその先へ。JTBの結婚相談サービス「ふたり紬 by JTB」

- インタビュー

-

中高生の探究学習・キャリア学習への活用に期待。メタバース上で企業の事業活動が学べる「PMYアカデミー」

- インタビュー

-

「どこへ行くか」より「何をするか」。あなただけの「したい」を叶える海外旅行専門店「StudioJTB」

- インタビュー

-

海外旅行の「当たり前」を叶え、次世代にも旅の価値を届けるために。JTBが歩んだ昭和100年

- インタビュー

-

異文化理解の始まりは「教育」。旅行と学びをつなぎ、発展へ導くJTBマレーシア

- インタビュー

-

地域の魅力を旅に込めて。「旅の過ごし方」が創るお客様と地域の深いつながり

- インタビュー

-

サステナビリティとは、日本の「当たり前」を価値に変えること。JTBとメズム東京が考える、これからの旅と宿泊

- インタビュー

-

大切なのは、共感と理解とリスペクト。旅行を通じて「真の交流」に貢献する会社へ

- インタビュー

-

世界を舞台にビジネスを拡大せよ。JTBのグローバルへの挑戦「SAMURAI NEOプロジェクト」

- インタビュー

-

「JTBグループとしてできることを沖縄のために」地域とともに創る沖縄北部の未来

- インタビュー

-

道頓堀の夜を盛り上げる。JTBが世界的パフォーマーと挑む、新たなエンターテイメント

- インタビュー

-

観光地のストーリーに没入。ソニーマーケティングとJTBが目指す地球丸ごとテーマパークの夢

- インタビュー

-

ゴールは地域貢献。フィールドを超えてつながるJリーグとJTB

- インタビュー

-

自由と安心、欲張りな旅へ。ヨーロッパ周遊バス「ランドクルーズ」が変える旅のスタイル

- インタビュー

-

小豆島で実践した観光DXを全国へ。人口減少が進む島の未来を賭けたプロジェクト

- インタビュー

-

JTB社員らしく「挑戦し続ける」チャレンジド社員が、地図とコンパスで切り拓く未来

- インタビュー

-

東北の子どもたちが東北の未来を考える「東北MIRAI会議」を共催。産学連携で見えた可能性

- インタビュー

-

兄弟姉妹のような距離から生まれる、ガイドブックにはないリアルな旅体験。「大阪B&Sプログラム」でつくる新しい教育旅行

- インタビュー

-

個々の違いこそが宝物。「違いを価値に、世界をつなぐ。」JTBのDEIB推進

- インタビュー

-

沖縄で40回目を迎えた「杜の賑い」 JTBがつなぐ未来への架け橋

- インタビュー

-

過去に"新しい旅のかたち"を作った人たちがいるから、いまがある。「旅の図書館」と振り返る、人々の暮らしと旅の変遷

- インタビュー

-

「JTB時刻表」創刊100周年。1kgの重さに込められた編集へのこだわり

- インタビュー

-

感動体験がいい未来をつくる力となる。JTB社長 山北栄二郎が語る「交流創造事業」の可能性

- インタビュー

-

情熱を持ち続け、高いレベルのフェンシングをやり切りたい――松山恭助がグラン・パレの先に見たもの

- インタビュー

-

誰もが、いつでも自由に旅を楽しめる社会へ。JTBが取り組むユニバーサルツーリズム

- インタビュー

-

週末、宇宙行く?JTBが共創する「OPEN UNIVERSE PROJECT」で広がる新たな旅の可能性

- インタビュー

-

記憶に刻まれる万博を目指して。日本国際博覧会協会とJTBが語る「2025年大阪・関西万博」が未来に残すもの

- 対談

-

震災から1年。JTB金沢支店が地域と取り組む能登半島の復興支援とこれから

- インタビュー

-

食から始まる地域への旅。「るるぶキッチン」が描く新しい観光の入口

- インタビュー

-

JTBハワイ60周年。ハワイと共に歩んだ道のりを糧にさらなる交流創造へ

- インタビュー

-

"さいたま愛"を次世代につなぐ。地域振興で豊かな暮らしを目指す観光開発プロデューサー(埼玉編)

- インタビュー

-

非日常の旅を通してお客様と従業員の心を1つにつなぐ「ホスピタリティ」

- 特別対談

-

アサヒビールとJTBが共に手を携えて。共創から始まる「つなぐ・つくる・つなげる」

- インタビュー

-

何度来ても飽きさせない魅力がある。「日本の旬」担当者が語る、京都・奈良・滋賀の新たな魅力

- インタビュー

-

地域と歩む"観光地経営"。鍋ヶ滝公園オーバーツーリズムの解決から始まった熊本県小国町とJTBの絆

- インタビュー

-

国家行事の裏に「PLM」あり!賓客の来日をサポートする究極の黒子

- インタビュー

-

「食」を通してその土地の文化を知る。福岡の屋台で体験するガストロノミーツーリズム

- インタビュー

-

豊かな観光資産で地域活性化へ。富士山の魅力と地域をつなぐ観光開発プロデューサー(山梨編)

- インタビュー

-

野球と旅、「体験できる場」を未来に残していくためにそれぞれが果たす役割

- 特別対談

-

「日常の中にある"学び"を伝えたい」 自身の仕事と子育て経験から得た気づきを「OYACONET事業」に込める

- インタビュー

-

安全と地域貢献への想いを胸に。JTBグループの一員として広島空港を支える縁の下の力持ち

- インタビュー

-

「本気」は人の心を動かす。市場を起点に香川の未来を拓く観光開発プロデューサー(香川編)

- インタビュー

-

"心の交流"が平和への一歩。戦禍、ユダヤ難民救済のバトンをつないだ想いは、今そして未来のJTBグループへ

- インタビュー

-

「楽しかった」では終わらない。社員とお客様が一緒に取り組むサステナブルな体験「JTB地球いきいきプロジェクト」

- インタビュー

-

地域創生に取り組む意義と、隠岐での経験で見えたこれから

- インタビュー

-

島で暮らしながら地域創生に挑んだ2年間。

隠岐プロジェクトのこれまで- インタビュー

-

歴史的ルートが、いま悲願の観光資源へ。

地域の夢と歩む観光開発プロデューサー(富山編)- インタビュー

-

新しい関係を創り、交流を深め、真心を伝える。

日常にも感動を、「リビング・オーベルジュ」で- インタビュー

-

旅はもちろん、あらゆるものをガイドする

50周年に振り返る「るるぶ」の足跡- インタビュー

-

一生の思い出になる、人生にかかわることもある。

学生だからこそできる海外旅行を「ガクタビ」で。- インタビュー

-

先生が、生徒が、紡いできた修学旅行の歴史。

時代と共に変わったこと、変わらないこと。- 対談

-

訪日外国人観光客に選ばれ続けて60年。

「サンライズツアー」はこれからも地域とともに走り続ける。- インタビュー

-

栄光と葛藤の狭間でもがき、飛躍を遂げた松山恭助。

家族と仲間の支えを背に、フェンシングの聖地"パリ"での勝利に向かい邁進する。- インタビュー

-

宇宙飛行士・山崎直子さんと対談!

子どもの頃に夢見た「宇宙への旅」がもっと身近に- 特別対談

-

相手を思って選べば、もっと気持ちは伝わる。

いま旅行や体験が「感動」を届けられるギフトへ。- インタビュー

-

科学への好奇心を、この国の未来のチカラに。最先端をゆく研究者に、アイデアで挑む中高生たち。

- 対談

-

知られざる魅力を掘り起こせ!

地域の未来に向けて伴走する、観光開発プロデューサー(千葉編)- インタビュー

-

これからの旅行は、信頼できるコンシェルジュに、 お好きな場所からリモートで相談する。

- インタビュー

-

北海道の担当者に聞いてみた 今話題のアドベンチャーツーリズムとは?

- インタビュー

-

捨てられてしまう野菜に、旅する機会を。

シェフの手による缶詰で、食品ロス削減へ。- 対談

-

ラグビーW杯 、直前対談!人々を魅了し、交流と感動を生む、スポーツと旅の共通項

- 特別対談

-

旅先で、農作業をして、生まれる人との出会い。 農業支援の先に浮かぶ、地方の元気な未来像。

- 対談

-

「情報を、魅力を、想いを」、あなたの国の言葉にして。 多言語コミュニケーションツールが高める、観光客の満足度。

- インタビュー

-

知るだけでも大きな一歩!ハワイの未来をつくるために、いまできること

- インタビュー

-

東海道新幹線が、イベント空間に!貸切車両で移動しながら、深めるコミュニケーション。

- 対談

-

ゆったりと流れる時間の中で、「人」と「世界」がつながっていく旅・クルーズ

- インタビュー

-

ホノルルフェスティバルが4年ぶりにリアルで! 自然や文化があらためて教えてくれた交流の魅力

- レポート

-

アメニティグッズのプラスチック廃棄をゼロに。宿泊施設のおもてなしを、リサイクルで支える。

- インタビュー

-

観光地のゴミ問題を解決したい。社会課題に立ち向かった社員たちの想いとは?

- インタビュー

-

旅先でこそ、生まれること、つながることがある。~ ワーケーションのススメ ~

- インタビュー

-

ボッチャで、温泉街を盛り上げる!人や地域をつなぐ、パラスポーツの可能性

- レポート

-

観光の力で、ふるさとを次の世代へ ~カナダには、未来へとつながる旅がある~ (後編)

- 対談

-

観光の力で、ふるさとを次の世代へ ~カナダには、未来へとつながる旅がある~ (前編)

- 対談

-

ふるさと納税で地域の魅力を掘り起こす。そこにかける若手社員の想いとは。

- インタビュー

-

もっと広く、深く、届けJTBの想い。コーポレートサイトは、こうして生まれ変わった。

- インタビュー

-

子どもの未来を変えた、あるガイドとの出会い。価値ある「交流」を創り出すロイヤルスタッフとは。

- インタビュー

-

あなたの地域を、交流を、「るるぶ」が応援!コロナ後、日本の希望は地方にアリ!

- インタビュー

-

外国人観光客のトレンドが変わってきている?日本でこそ得られる、新たな視点や学び。

- インタビュー