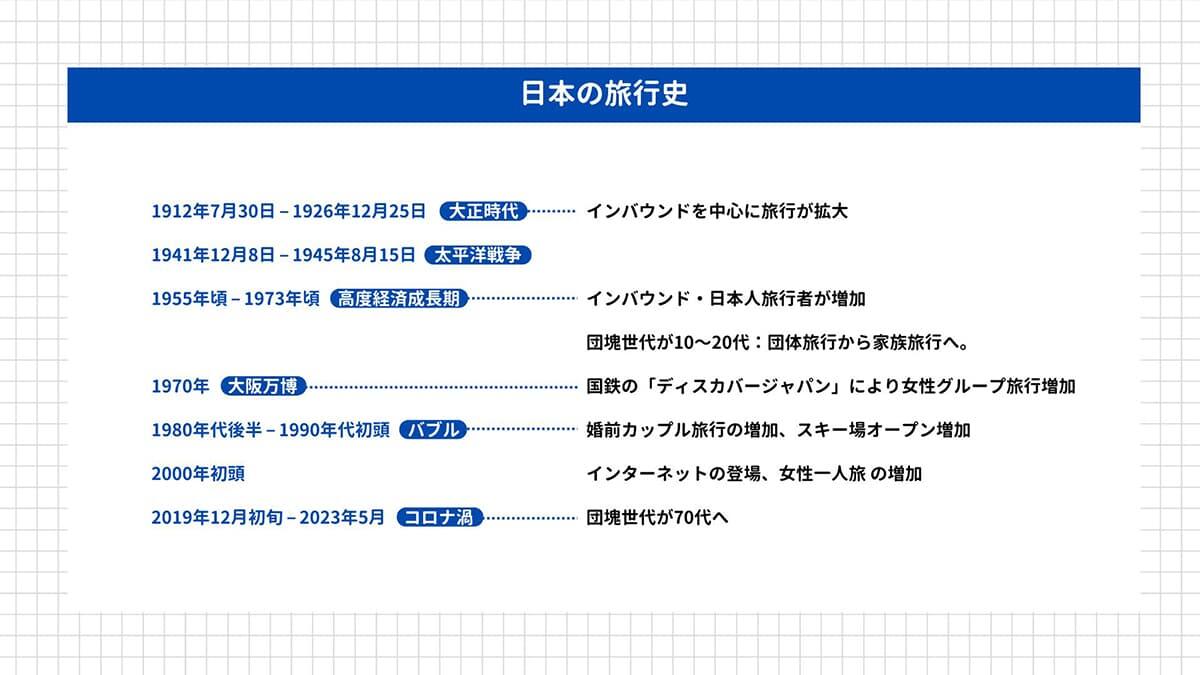

過去に"新しい旅のかたち"を作った人たちがいるから、いまがある。「旅の図書館」と振り返る、人々の暮らしと旅の変遷

- インタビュー

- 旅行

- 歴史

- 秘話

人々の生活とともに「旅」はどのように変化してきたのか——。その歴史を振り返ることができる施設が、南青山にある「旅の図書館」です。

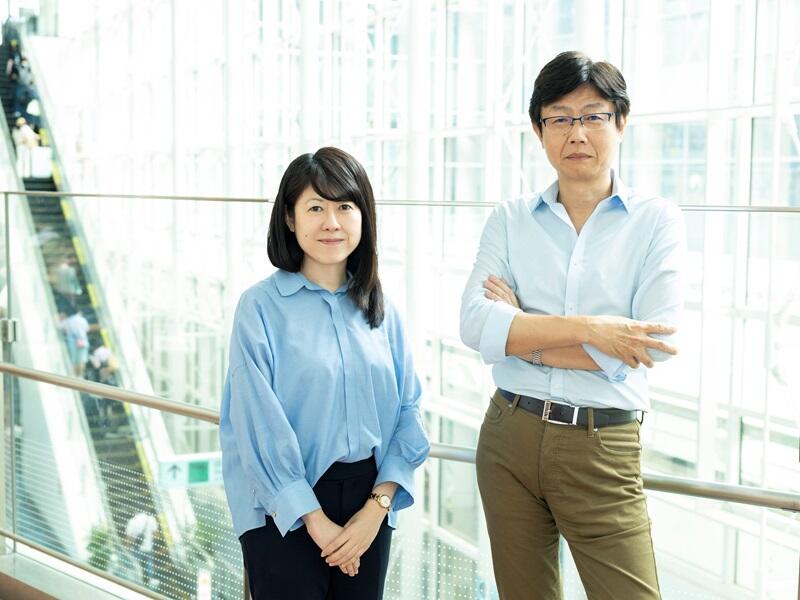

今回は「旅の図書館」館長兼観光研究部長の山田雄一さんと研究員の山本奏音さんに、図書館が所蔵する貴重な資料をご紹介いただきながら、人々が辿ってきた「旅の変遷」についてお話を伺いました。

旅の図書館長 山田雄一

公益財団法人日本交通公社理事。観光研究部長。旅の図書館長。立命館大学大学院経営管理研究科教授。専門は観光地ブランディング。観光の調査研究に取り組んで25年。国内外の観光地、リゾート地の形成を見るなかで、地域が長い歴史のなかで積み上げてきた価値観、ライフスタイルが現在にも強く影響していることを実感。趣味はスキーとスキューバダイビング。

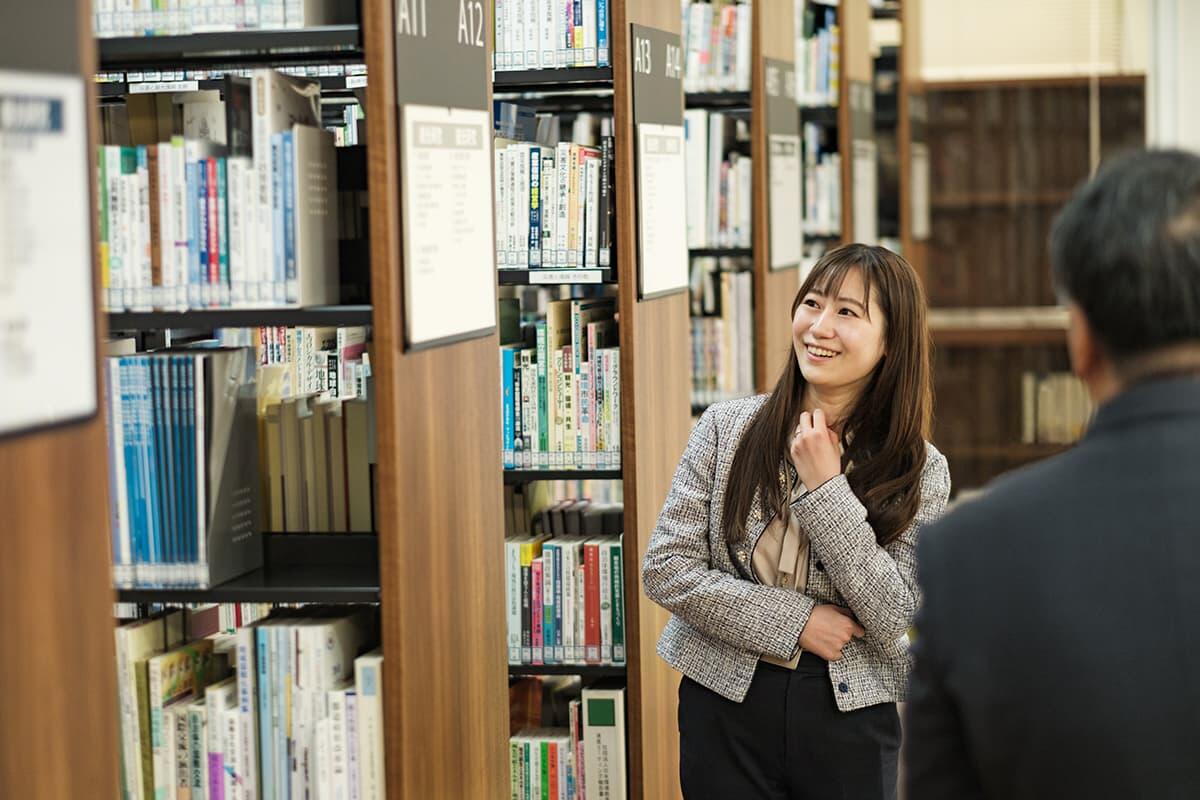

観光研究部 研究員 山本奏音

公益財団法人日本交通公社 観光研究部 研究員。専門は景観学、防災・危機管理、まちづくり。2021年の入社以降、温泉地のまちづくりや古民家を活用した地域活性化の調査に関わる。趣味は音楽活動と旅行。

100年の“旅の歴史”を後世に残す。南青山「旅の図書館」とは

南青山にある「旅の図書館」は、公益財団法人日本交通公社が運営する旅行・観光の専門図書館です。1階には国内外の観光ガイドブックや新着図書など一般の方向けの資料を、地下には研究資料や学術誌、古書、貴重書など研究者向けの資料を所蔵しています。

「旅の図書館」は1978年、「観光文化資料館」という名称で東京駅八重洲口に開設され、旅の下調べに役立つ書籍4,000冊を所蔵。旅行前の情報収集の場として活用されていました。

「ヨーロッパの鉄道時刻表など、各国の政府観光局から届いた貴重な資料も数多く所蔵していました。当時はインターネットもなく、ガイドブックも入手困難な時代でしたから、ここは情報が一括して手に入る"観光案内所"のような役割を果たしていたようです」(山田さん)

旅行市場の拡大とともに来館者数は着実に増加。1999年には「旅の図書館」という分かりやすい名称に変更となりました。しかし、観光情報の収集は2000年代初頭から書籍からインターネットへと移行していきます。

「インターネットの誕生は『旅の図書館』にとって大きな転機となりました。国内外の最新情報を提供するという図書館の役割がインターネットに取って代わられ、存在意義をあらためて問い直す必要があったんです」(山田さん)

図書館を取り巻く大きな環境変化のなか、それまで別の場所にあった日本交通公社の調査研究部門(現在の観光研究部)との機能統合を決断。2016年、“観光の研究や実務に役立つ図書館”という新たなコンセプトの専門図書館として、南青山にリニューアルオープンしました。

「研究部には旅行に関する貴重な資料が数多く所蔵されていたため、統合により『旅の図書館』はより専門性の高い資料を提供できる場所へと生まれ変わりました。

最新情報はネットで簡単に調べられる時代になりましたが、高度経済成長期やバブル期など、インターネット以前の“旅のあり方”を示す資料は、ネット上にはほとんどありません。

40年以上の歴史を持つ『旅の図書館』の強みは、100年前まで遡ることができる“アーカイブ性”にある——。そういった専門図書館としての価値をより一層高めていくという方向へ舵を切ることとなりました」(山田さん)

その後、2020年に専門図書館協議会に加盟。著書数は約60,000点となり、国会図書館や古本屋さんにも出回っていないような古く貴重な資料の閲覧を求めて、観光学部の教授や学生らが訪れる場所へと変化を遂げました。*2024年12月現在の蔵書数は約75,000冊

所蔵最古の旅行ガイド『旅行用心集』

では、ここからは「旅の図書館」が所蔵する貴重な資料をご紹介いただきながら、人々が辿ってきた“旅の歴史と変遷”を探っていきます。

まずは、「旅の図書館」が所蔵する最古の旅行ガイド『旅行用心集』です。「一生に一度は伊勢参り」を合言葉に、日本の旅の起源は「お伊勢参り」から始まりました。

「伊勢神宮への道中の注意点や装備品など、一般庶民向けの旅のハウツーが集められた1冊です。一見、読み解くのが難しそうですが、『道中のマムシに気をつけろ』という注意や『温泉の効能』など、意外と親しみやすい内容で面白いですよ」(山本さん)

「この資料が、当時、どのように発行され、利用されていたのかの詳細はわからない部分もありますが、当時の旅行観光の文化を伝える貴重な資料となっています」(山田さん)

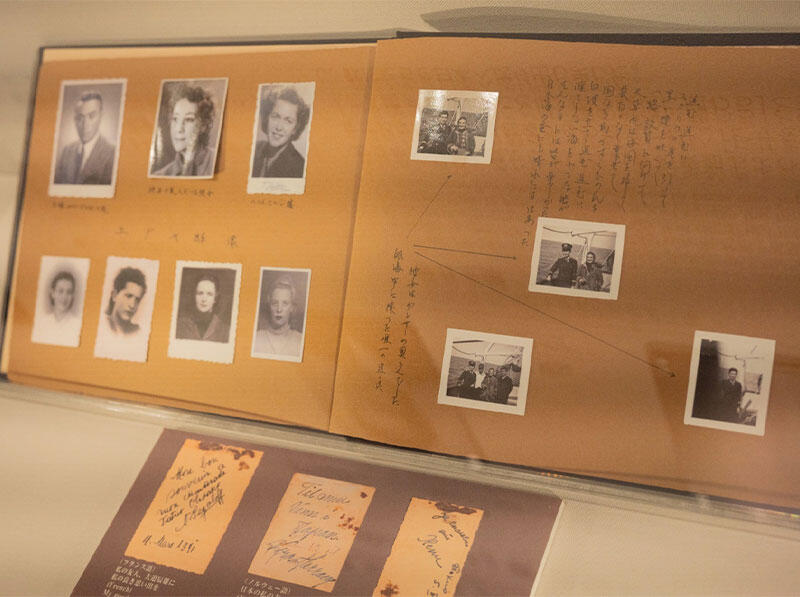

インバウンド需要を彩った『ツーリスト』と『Japan』

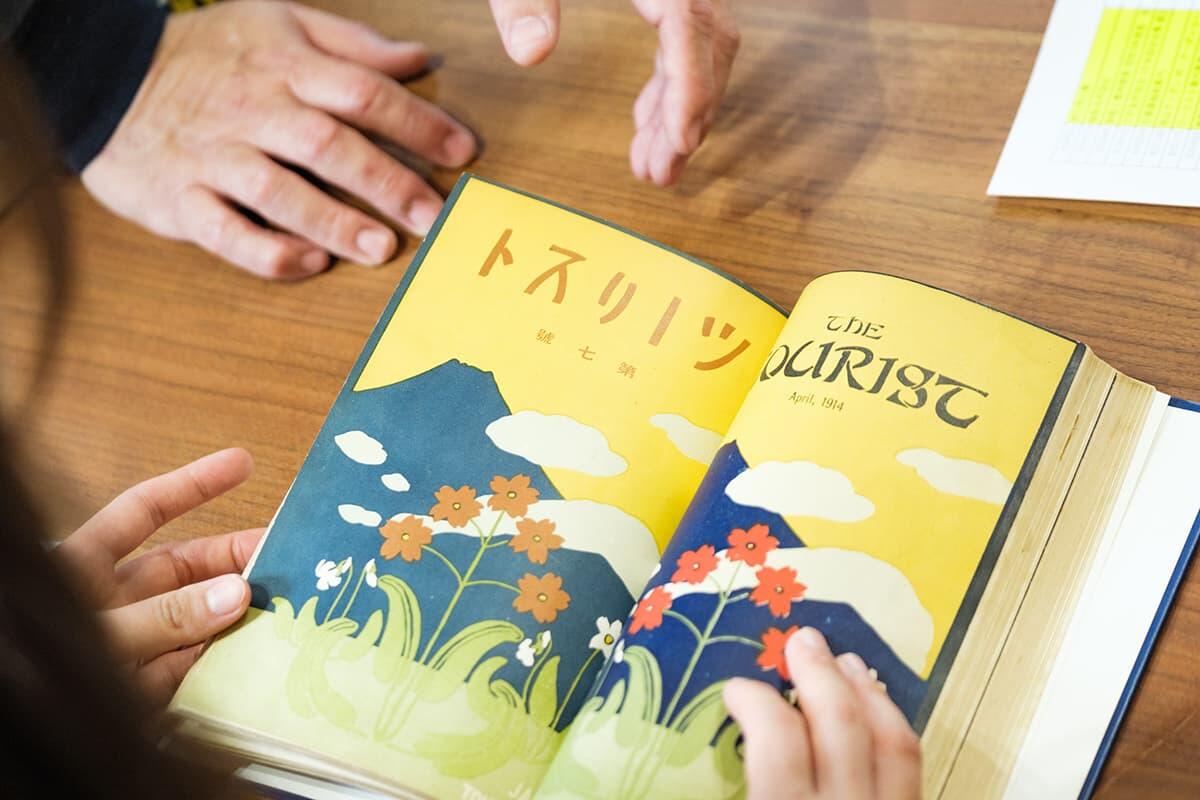

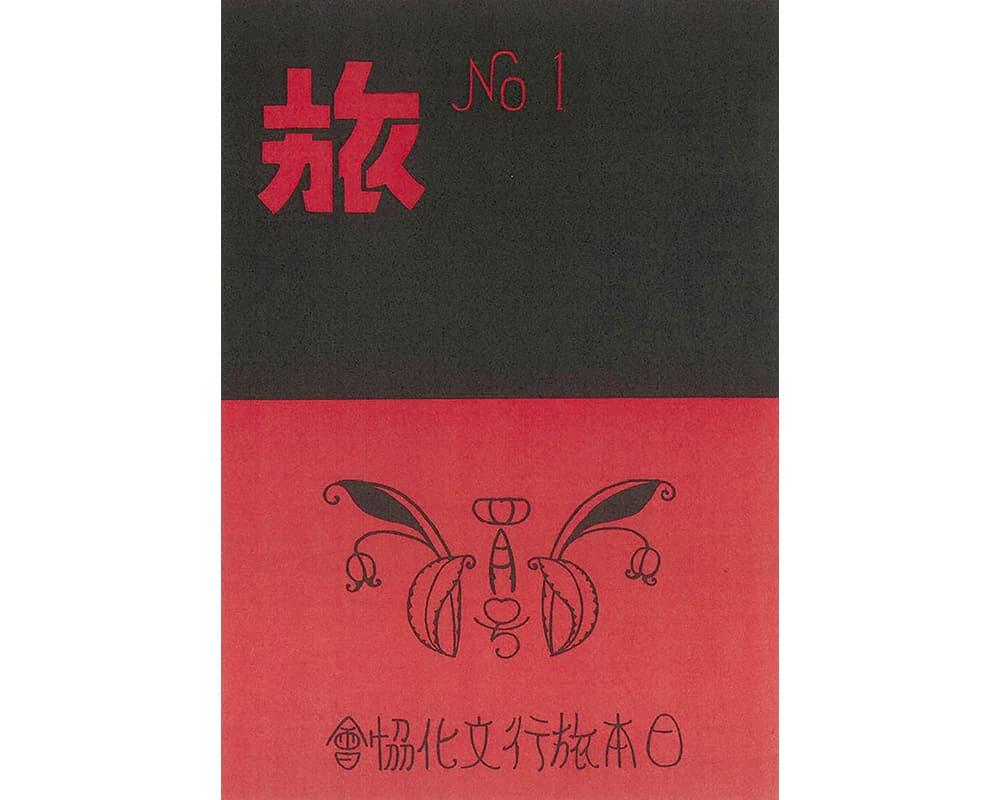

『ツーリスト』第1集〜6集をまとめた合本

次に紹介いただいたのがJTBの前身組織「ジャパン・ツーリスト・ビューロー」が発刊していた機関誌『ツーリスト』です。「ジャパン・ツーリスト・ビューロー」が設立された1912年の翌年から1943年まで隔月で発刊されていました。創刊時は日本語のみでしたが、第3号からは英文も追加された点が特徴的です。

「ガイドブックというよりは、現代で言うエッセイ集のような旅行意識を喚起する読み物が収録されています。英語のページがあることからも分かるように、訪日外国人が宿泊するホテルの図書室などにも置かれていたようです。

もともとジャパン・ツーリスト・ビューローは、国賓などの海外からのお客様をアテンドするために組織されました。インバウンド需要の高まりは最近のことと思われがちですが、実は日本の旅行市場はインバウンドから発展してきたのです」(山田さん)

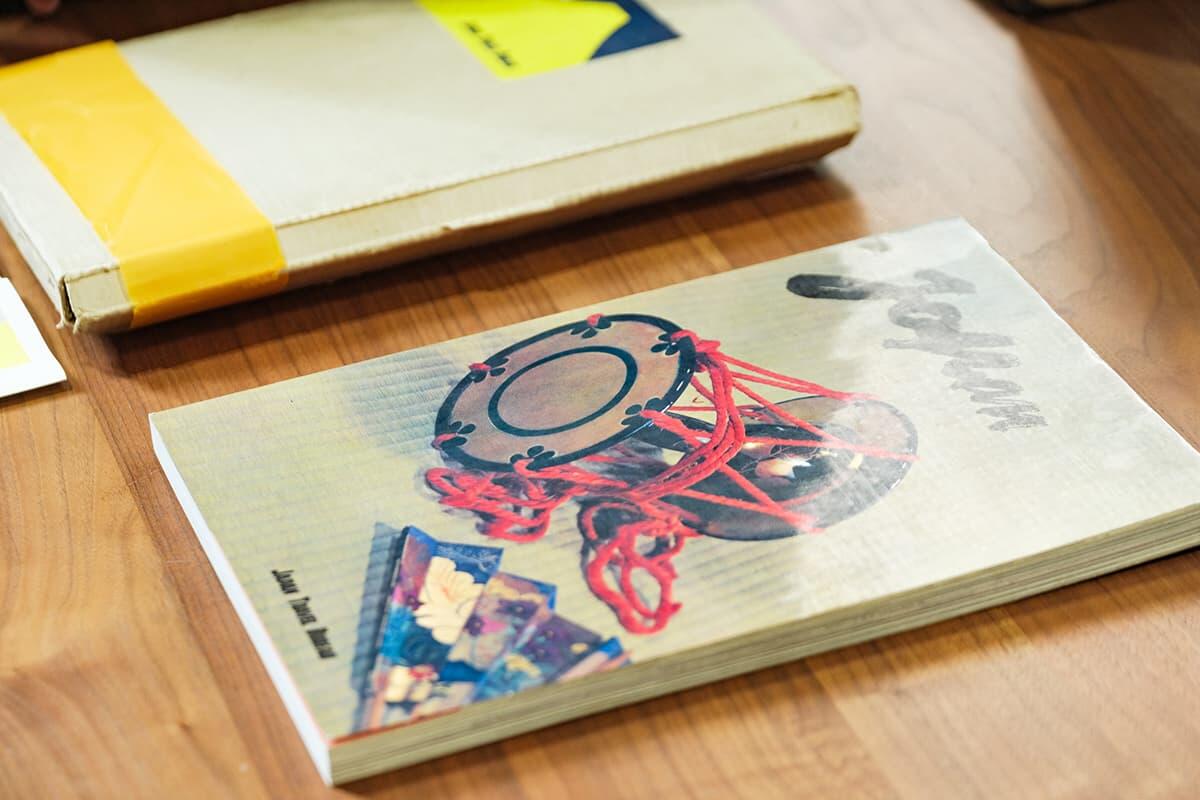

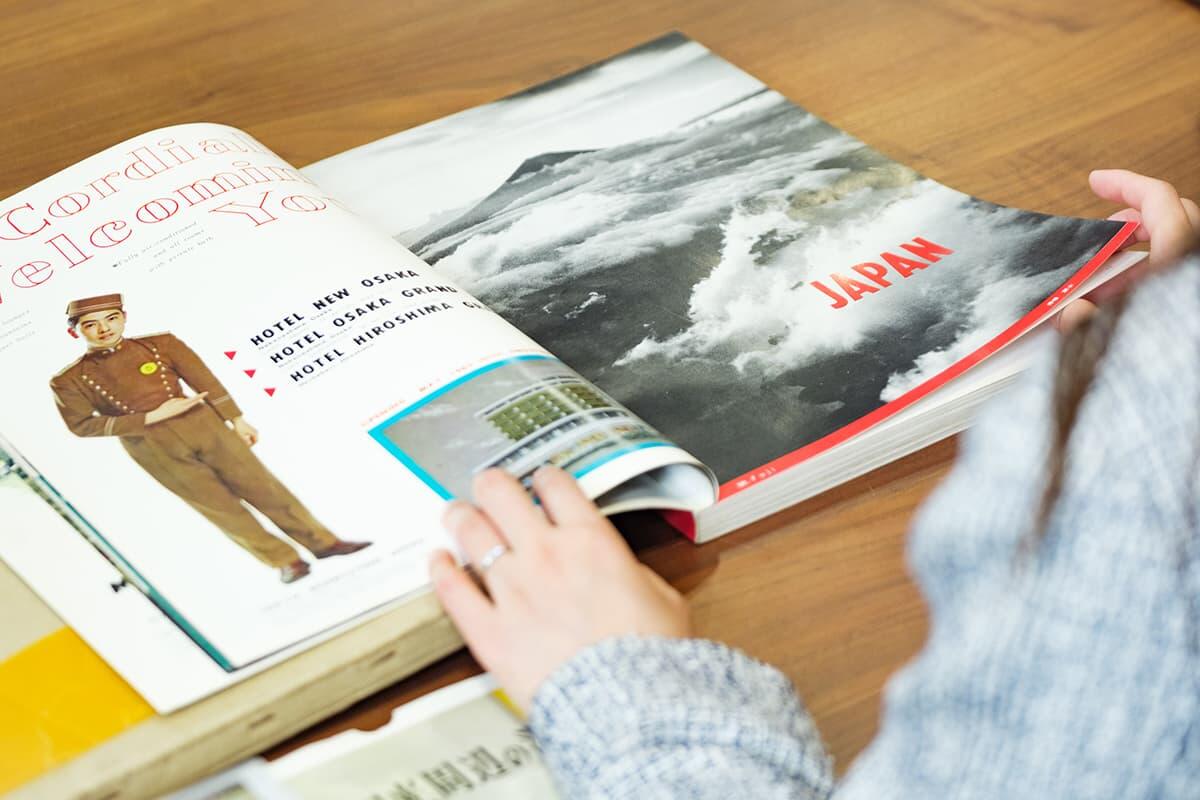

『ツーリスト』は戦中に廃刊となりましたが、戦後の1962年に財団法人日本交通公社(のちに営業部門が株式会社JTBへ分離)より和英両文の日本観光写真集『JAPAN』が発刊されました。訪日外国人に日本の魅力を伝える冊子として作られ、日本の食文化や古典芸能などを色鮮やかなカラー写真で紹介しています。

JTBのガイドブックの原点。『旅』『旅程と費用概算』

旅行市場の主体がインバウンドだった時代から、JTBは国内向けの旅行雑誌も発行していました。大正から平成まで90年近く続いた雑誌『旅』です。

戦中に一時休刊となったものの、戦後に復刊。「ゴールデンウィーク」「サラリーマンの旅」「女性の旅」「夏の信州」など、時代を先取りする特集を組み、新しい旅のスタイルを切り拓く牽引役となりました。

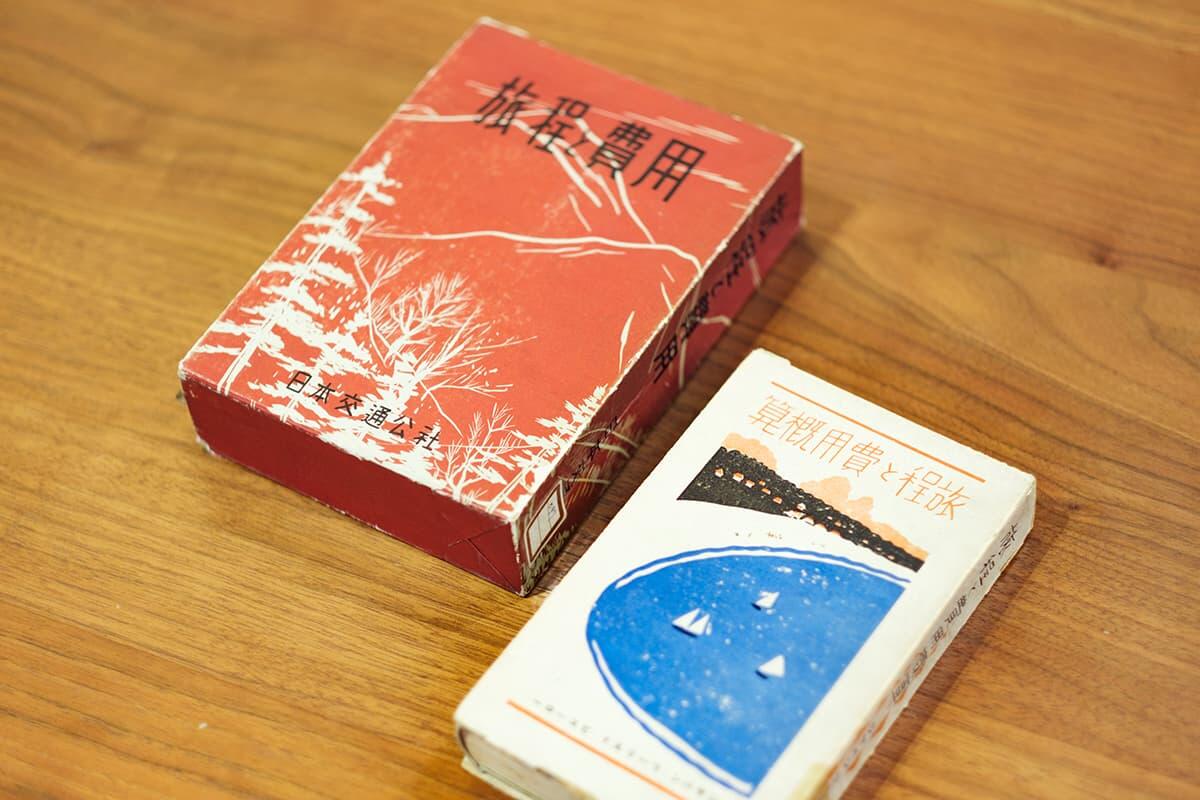

また、JTBは100年以上の歴史のなかでさまざまなガイドブックを発行してきましたが、その原型となったのが1928年発刊の『旅程と費用概算』です。東京などを起点とした旅行のモデルルートと、その旅程にかかる費用の概算が記されています。

「まるで辞典のような分厚さで、現代のガイドブックとはかなり異なる印象ですね。おそらく、旅行会社の社員がこの本を手元に置き、お客様に『〇〇に行きたいんですけど…』と尋ねられた際の参考にしていたのではないでしょうか。一般の旅行者がこれを読み解きながら旅をするのは、なかなか大変でしょうから(笑)」(山田さん)

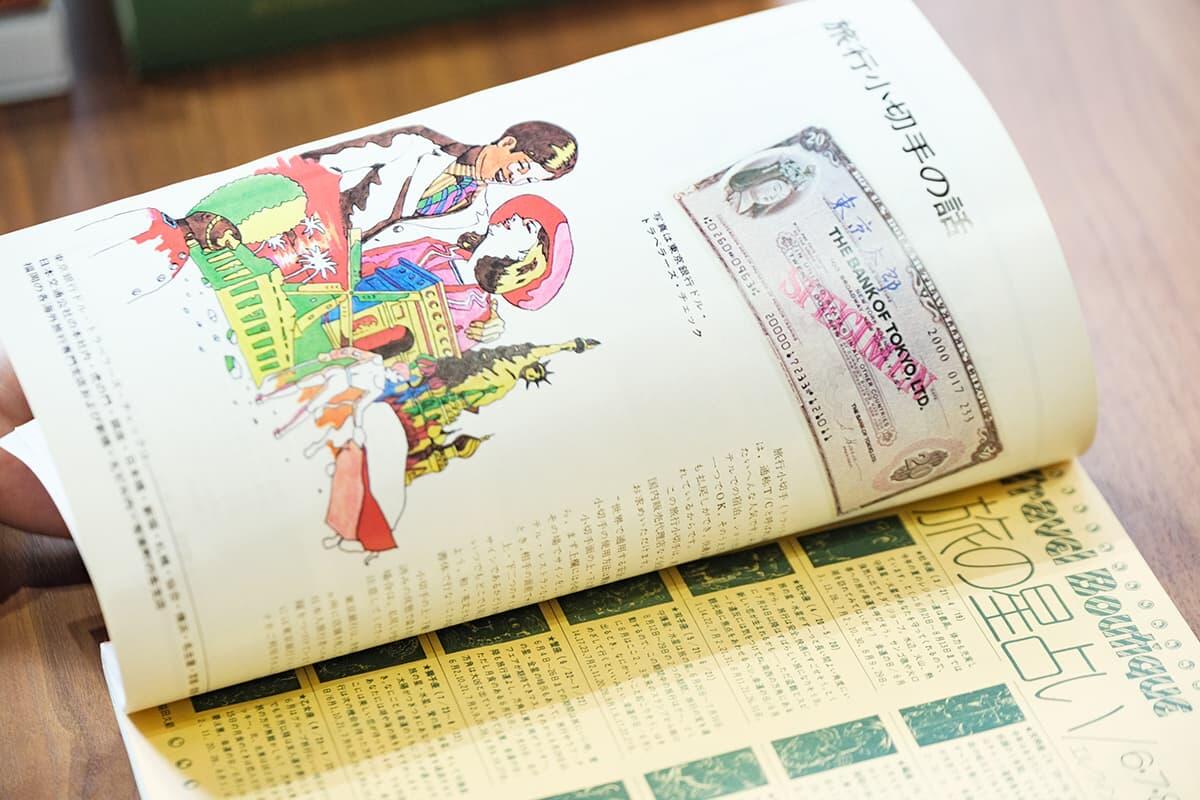

若い女性向けの旅行雑誌『るるぶ』

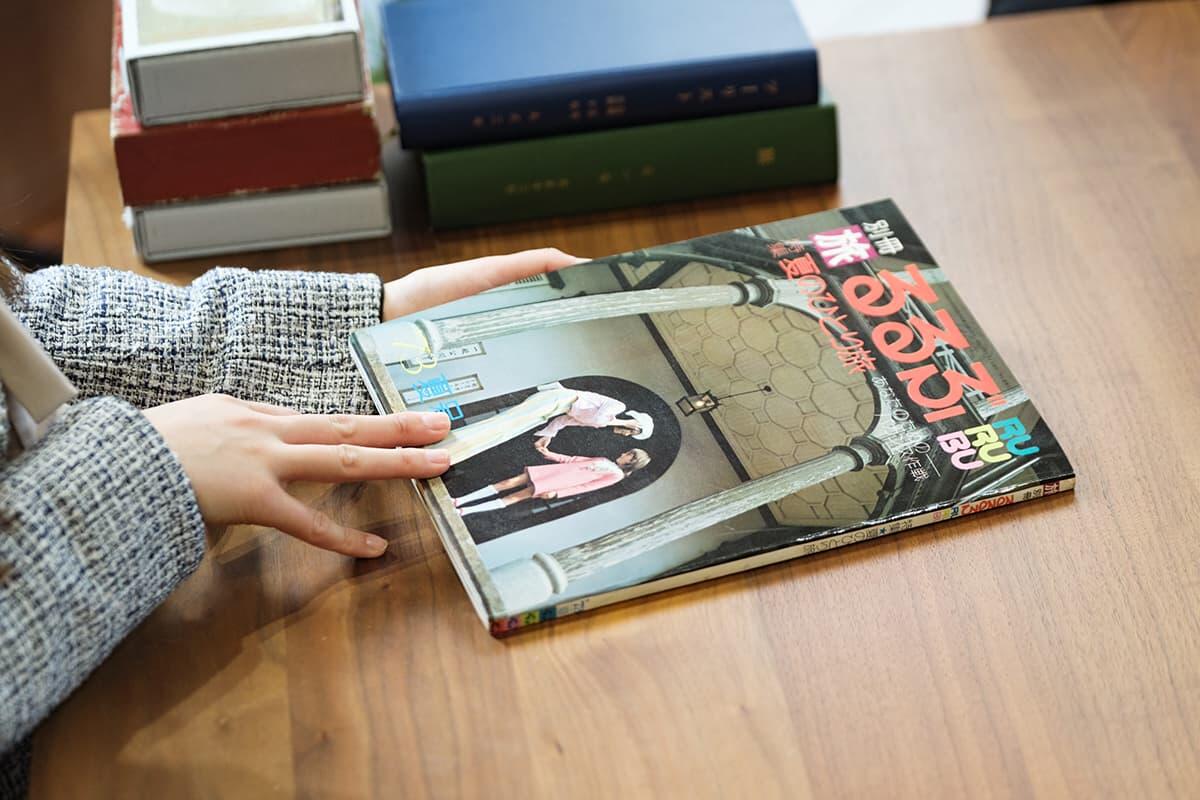

このようなガイドブックが一般読者にも身近なものとして普及するきっかけとなったのが、1973年創刊の女性向け雑誌『るるぶ』です。1号目の表紙には『旅の別冊』と記されているように、『るるぶ』は先ほど紹介した『旅』のエッセンスを受け継いで生まれた雑誌でした。

高度経済成長期に旅行は急速に大衆化していきましたが、それまで主流だった団体旅行から個人旅行への転換点となったのが、1970年の「大阪万博」後に日本国有鉄道が展開したキャンペーン「ディスカバー・ジャパン(DISCOVER JAPAN)」。

この時期、若い女性向けファッション雑誌『an・an』(平凡社、1970年)、『non-no』(集英社、1971年)が創刊され、アンノン族と呼ばれ、旅行は彼女たちのライフスタイルの1つとして注目されるようになります。

「『旅』と比べると一目瞭然ですが、この頃から写真やイラストが多用されるようになりました。旅の魅力をより分かりやすく伝えることが重視され、美容室などでもよく読まれていたようです」(山田さん)

女性グループの旅行は危険だという認識から、戦後しばらくは社会的にあまり歓迎されていませんでした。しかし、そんな時代に新しい旅のスタイルを開拓したのがアンノン族であり、『るるぶ』は、そうした新しいライフスタイルを持った女性たちをターゲット層としていました。

「さまざまな資料を紹介しましたが、これらを見ているとそれぞれの時代の旅行トレンドがよく分かります」と山田さん。『アンノン族』が女性グループ旅行の市場を広げ、その後、バブル前にはタブーとされていた「婚前カップル」の旅行が増えていきました。

また、かつては女性の一人旅も危険視され、多くの旅館やホテルが受け入れを断られることが多かったようですが、2000年代に入ると「一人でも安心して泊まれる旅館特集」などが組まれるようになり、「女性の一人旅」が世の中に受け入れられていった様子が見受けられます。

「今では年齢や性別に関わらず、誰でも気軽に旅ができる時代になりました。しかし、そこに至るまでには、新しい旅のスタイルを切り拓いてくれた先駆者たちの存在があったことを、各資料の“書きっぷり”からお分かりいただけるのではないでしょうか」(山田さん)

連続した時間軸で考える。それが“旅”を研究する面白さ

「旅の図書館」は多種多様な資料が揃っているだけでなく、「探しやすさ」にもこだわっています。

「“観光”と言ってもその切り口は本当にさまざまです。一般的な図書館では『観光』という1つのカテゴリにまとめられてしまうところ、ここでは『歴史』『ガイドブック』『統計』『産業』『地域』など、非常に細かく分類されています。外部から来られた方からも探しやすいと好評ですし、古い資料はデジタル化されているため手に取りやすくなっています」(山本さん)

お二人にとってこれらの資料と向き合いながら「旅を研究することの面白さ」とは、どのようなところにあるのでしょうか。

「旅は人がするものなので、そこには必ず人の人生や想いが関わってきます。その当時の人たちが何に憧れていて、何が流行っていたのか、ネットでは見つけ出せないような“時代の空気”に触れることが、旅を研究する面白さだと思っています」(山本さん)

「『過去』の蓄積を追っていくことで、『現在』起きている現象をより深く、多面的に分析することができるようになるところでしょうか」(山田さん)

山田さんは京都旅行の例を挙げ、解説くださいました。

京都は常に人気の観光地と思われがちですが、実は70年代に一度ブームを迎えたあと、80年代、90年代には低迷期がありました。2000年代に入り再び人気観光地として息を吹き返しますが、その原動力となったのが70年代に京都旅行を経験した団塊世代の人たちです。

高度経済成長期に京都旅行をし、その後結婚・子育てを経験した彼らは、2000年代に入り、子どもの自立とともに再び旅行できる時期を迎えます。すると、若い頃に行ってよかった京都にもう一度行きたいという需要が高まり、それが京都旅行の復活につながったのです。

「このように日本人の旅行市場を牽引してきたのは団塊世代の人たちなんですね。『コロナ禍以降、海外旅行に行く人たちが減った』とよく言われますが、それはコロナ禍の影響というよりも、彼らが70代になり現役をリタイアし旅行しなくなったことで全体の数字にも影響を与えたのではないか、というのが私の見解です。

インスタントな情報だけを追っているとつい忘れてしまいがちですが、私たちが生きている現在は過去の延長線上にあります。そうした"連続した時間軸"を今の人たち・そして後世の人たちに伝えていくことが我々のミッションであり、旅を研究する面白さだと思っています」(山田さん)

「旅っていいものだよね」という認識を社会へ

では、「旅の図書館」は今後どのような施設となっていくのでしょうか。最後に今後の展望を伺いました。

「深掘りしがいのある資料がたくさん所蔵されているので、探究心のある方にぜひお越しいただきたいです。いま私たちがこのように貴重な資料を読むことができるのも、『旅の図書館』に携わってきた歴代の方々の『後世の人たちに有効に活用してもらえるように』という想いがあってこそだと思います」(山本さん)

「私たち研究員もまだまだ深掘りできていませんし、やり始めたらキリがないですからね(笑)。これらの資料は活用されてこそ意味がありますから、必要な人にきちんと届けられるように尽力していきたいです。

また、先ほどの京都の例とは逆で、若い頃に旅を経験していない人たちは、その後もあまり旅をしない傾向があることがわかっています。良くも悪くも若い頃の経験がその後の人生に大きな影響を与えるのです。

旅の豊かさを知らないままでいるというのは、とてももったいないことですよね。その昔、旅のタブーを破ってきてくれた人たちがいるように、『旅っていいものだよね』という認識を社会全体でつくっていくこと。それが、今日まで連綿と続いてきた“旅の歴史”を新しいものへと更新していくために必要なことなのではないでしょうか。」(山田さん)

写真:鍵岡龍門

文: 佐藤伶

編集:花沢亜衣

この記事をシェアする

関連記事

-

「感動のそばに、いつも。」を礎に。JTBが邁進するグローバルスポーツビジネスへの挑戦【前編】

- インタビュー

-

出会いから結婚、そしてその先へ。JTBの結婚相談サービス「ふたり紬 by JTB」

- インタビュー

-

中高生の探究学習・キャリア学習への活用に期待。メタバース上で企業の事業活動が学べる「PMYアカデミー」

- インタビュー

-

「どこへ行くか」より「何をするか」。あなただけの「したい」を叶える海外旅行専門店「StudioJTB」

- インタビュー

-

海外旅行の「当たり前」を叶え、次世代にも旅の価値を届けるために。JTBが歩んだ昭和100年

- インタビュー

-

異文化理解の始まりは「教育」。旅行と学びをつなぎ、発展へ導くJTBマレーシア

- インタビュー

-

地域の魅力を旅に込めて。「旅の過ごし方」が創るお客様と地域の深いつながり

- インタビュー

-

サステナビリティとは、日本の「当たり前」を価値に変えること。JTBとメズム東京が考える、これからの旅と宿泊

- インタビュー

-

大切なのは、共感と理解とリスペクト。旅行を通じて「真の交流」に貢献する会社へ

- インタビュー

-

世界を舞台にビジネスを拡大せよ。JTBのグローバルへの挑戦「SAMURAI NEOプロジェクト」

- インタビュー

-

「JTBグループとしてできることを沖縄のために」地域とともに創る沖縄北部の未来

- インタビュー

-

道頓堀の夜を盛り上げる。JTBが世界的パフォーマーと挑む、新たなエンターテイメント

- インタビュー

-

観光地のストーリーに没入。ソニーマーケティングとJTBが目指す地球丸ごとテーマパークの夢

- インタビュー

-

ゴールは地域貢献。フィールドを超えてつながるJリーグとJTB

- インタビュー

-

自由と安心、欲張りな旅へ。ヨーロッパ周遊バス「ランドクルーズ」が変える旅のスタイル

- インタビュー

-

小豆島で実践した観光DXを全国へ。人口減少が進む島の未来を賭けたプロジェクト

- インタビュー

-

JTB社員らしく「挑戦し続ける」チャレンジド社員が、地図とコンパスで切り拓く未来

- インタビュー

-

東北の子どもたちが東北の未来を考える「東北MIRAI会議」を共催。産学連携で見えた可能性

- インタビュー

-

兄弟姉妹のような距離から生まれる、ガイドブックにはないリアルな旅体験。「大阪B&Sプログラム」でつくる新しい教育旅行

- インタビュー

-

個々の違いこそが宝物。「違いを価値に、世界をつなぐ。」JTBのDEIB推進

- インタビュー

-

沖縄で40回目を迎えた「杜の賑い」 JTBがつなぐ未来への架け橋

- インタビュー

-

過去に"新しい旅のかたち"を作った人たちがいるから、いまがある。「旅の図書館」と振り返る、人々の暮らしと旅の変遷

- インタビュー

-

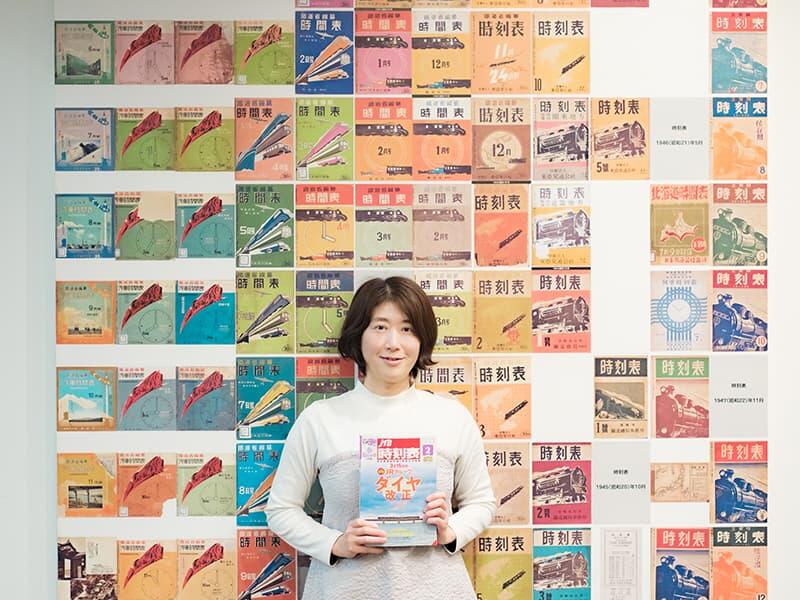

「JTB時刻表」創刊100周年。1kgの重さに込められた編集へのこだわり

- インタビュー

-

感動体験がいい未来をつくる力となる。JTB社長 山北栄二郎が語る「交流創造事業」の可能性

- インタビュー

-

情熱を持ち続け、高いレベルのフェンシングをやり切りたい――松山恭助がグラン・パレの先に見たもの

- インタビュー

-

誰もが、いつでも自由に旅を楽しめる社会へ。JTBが取り組むユニバーサルツーリズム

- インタビュー

-

週末、宇宙行く?JTBが共創する「OPEN UNIVERSE PROJECT」で広がる新たな旅の可能性

- インタビュー

-

記憶に刻まれる万博を目指して。日本国際博覧会協会とJTBが語る「2025年大阪・関西万博」が未来に残すもの

- 対談

-

震災から1年。JTB金沢支店が地域と取り組む能登半島の復興支援とこれから

- インタビュー

-

食から始まる地域への旅。「るるぶキッチン」が描く新しい観光の入口

- インタビュー

-

JTBハワイ60周年。ハワイと共に歩んだ道のりを糧にさらなる交流創造へ

- インタビュー

-

"さいたま愛"を次世代につなぐ。地域振興で豊かな暮らしを目指す観光開発プロデューサー(埼玉編)

- インタビュー

-

非日常の旅を通してお客様と従業員の心を1つにつなぐ「ホスピタリティ」

- 特別対談

-

アサヒビールとJTBが共に手を携えて。共創から始まる「つなぐ・つくる・つなげる」

- インタビュー

-

何度来ても飽きさせない魅力がある。「日本の旬」担当者が語る、京都・奈良・滋賀の新たな魅力

- インタビュー

-

地域と歩む"観光地経営"。鍋ヶ滝公園オーバーツーリズムの解決から始まった熊本県小国町とJTBの絆

- インタビュー

-

国家行事の裏に「PLM」あり!賓客の来日をサポートする究極の黒子

- インタビュー

-

「食」を通してその土地の文化を知る。福岡の屋台で体験するガストロノミーツーリズム

- インタビュー

-

豊かな観光資産で地域活性化へ。富士山の魅力と地域をつなぐ観光開発プロデューサー(山梨編)

- インタビュー

-

野球と旅、「体験できる場」を未来に残していくためにそれぞれが果たす役割

- 特別対談

-

「日常の中にある"学び"を伝えたい」 自身の仕事と子育て経験から得た気づきを「OYACONET事業」に込める

- インタビュー

-

安全と地域貢献への想いを胸に。JTBグループの一員として広島空港を支える縁の下の力持ち

- インタビュー

-

「本気」は人の心を動かす。市場を起点に香川の未来を拓く観光開発プロデューサー(香川編)

- インタビュー

-

"心の交流"が平和への一歩。戦禍、ユダヤ難民救済のバトンをつないだ想いは、今そして未来のJTBグループへ

- インタビュー

-

「楽しかった」では終わらない。社員とお客様が一緒に取り組むサステナブルな体験「JTB地球いきいきプロジェクト」

- インタビュー

-

地域創生に取り組む意義と、隠岐での経験で見えたこれから

- インタビュー

-

島で暮らしながら地域創生に挑んだ2年間。

隠岐プロジェクトのこれまで- インタビュー

-

歴史的ルートが、いま悲願の観光資源へ。

地域の夢と歩む観光開発プロデューサー(富山編)- インタビュー

-

新しい関係を創り、交流を深め、真心を伝える。

日常にも感動を、「リビング・オーベルジュ」で- インタビュー

-

旅はもちろん、あらゆるものをガイドする

50周年に振り返る「るるぶ」の足跡- インタビュー

-

一生の思い出になる、人生にかかわることもある。

学生だからこそできる海外旅行を「ガクタビ」で。- インタビュー

-

先生が、生徒が、紡いできた修学旅行の歴史。

時代と共に変わったこと、変わらないこと。- 対談

-

訪日外国人観光客に選ばれ続けて60年。

「サンライズツアー」はこれからも地域とともに走り続ける。- インタビュー

-

栄光と葛藤の狭間でもがき、飛躍を遂げた松山恭助。

家族と仲間の支えを背に、フェンシングの聖地"パリ"での勝利に向かい邁進する。- インタビュー

-

宇宙飛行士・山崎直子さんと対談!

子どもの頃に夢見た「宇宙への旅」がもっと身近に- 特別対談

-

相手を思って選べば、もっと気持ちは伝わる。

いま旅行や体験が「感動」を届けられるギフトへ。- インタビュー

-

科学への好奇心を、この国の未来のチカラに。最先端をゆく研究者に、アイデアで挑む中高生たち。

- 対談

-

知られざる魅力を掘り起こせ!

地域の未来に向けて伴走する、観光開発プロデューサー(千葉編)- インタビュー

-

これからの旅行は、信頼できるコンシェルジュに、 お好きな場所からリモートで相談する。

- インタビュー

-

北海道の担当者に聞いてみた 今話題のアドベンチャーツーリズムとは?

- インタビュー

-

捨てられてしまう野菜に、旅する機会を。

シェフの手による缶詰で、食品ロス削減へ。- 対談

-

ラグビーW杯 、直前対談!人々を魅了し、交流と感動を生む、スポーツと旅の共通項

- 特別対談

-

旅先で、農作業をして、生まれる人との出会い。 農業支援の先に浮かぶ、地方の元気な未来像。

- 対談

-

「情報を、魅力を、想いを」、あなたの国の言葉にして。 多言語コミュニケーションツールが高める、観光客の満足度。

- インタビュー

-

知るだけでも大きな一歩!ハワイの未来をつくるために、いまできること

- インタビュー

-

東海道新幹線が、イベント空間に!貸切車両で移動しながら、深めるコミュニケーション。

- 対談

-

ゆったりと流れる時間の中で、「人」と「世界」がつながっていく旅・クルーズ

- インタビュー

-

ホノルルフェスティバルが4年ぶりにリアルで! 自然や文化があらためて教えてくれた交流の魅力

- レポート

-

アメニティグッズのプラスチック廃棄をゼロに。宿泊施設のおもてなしを、リサイクルで支える。

- インタビュー

-

観光地のゴミ問題を解決したい。社会課題に立ち向かった社員たちの想いとは?

- インタビュー

-

旅先でこそ、生まれること、つながることがある。~ ワーケーションのススメ ~

- インタビュー

-

ボッチャで、温泉街を盛り上げる!人や地域をつなぐ、パラスポーツの可能性

- レポート

-

観光の力で、ふるさとを次の世代へ ~カナダには、未来へとつながる旅がある~ (後編)

- 対談

-

観光の力で、ふるさとを次の世代へ ~カナダには、未来へとつながる旅がある~ (前編)

- 対談

-

ふるさと納税で地域の魅力を掘り起こす。そこにかける若手社員の想いとは。

- インタビュー

-

もっと広く、深く、届けJTBの想い。コーポレートサイトは、こうして生まれ変わった。

- インタビュー

-

子どもの未来を変えた、あるガイドとの出会い。価値ある「交流」を創り出すロイヤルスタッフとは。

- インタビュー

-

あなたの地域を、交流を、「るるぶ」が応援!コロナ後、日本の希望は地方にアリ!

- インタビュー

-

外国人観光客のトレンドが変わってきている?日本でこそ得られる、新たな視点や学び。

- インタビュー