"さいたま愛"を次世代につなぐ。地域振興で豊かな暮らしを目指す観光開発プロデューサー(埼玉編)

- インタビュー

- ソリューション

- デジタル活用

- 共創

- 地域交流

- 地域創生

- 日本の魅力

日本各地の隠れた魅力を掘り起こし、「観光の力」で地域の課題を解決する仕事「観光開発プロデューサー™」。「会社と地域」という関係を越えた「人と人」との関係性を大切に、地域の課題解決を目指し、日本各地でさまざまな取り組みを行っています。

今回の舞台は埼玉県。観光地というよりも、東京に隣接したベッドタウンというイメージが強いかもしれませんが、JTBの観光開発プロデューサーはここでもさまざまな取り組みを行っています。市民の暮らしやすさと地域振興、さらにはその先にある“持続可能な自治体”を見据えた取り組みをご紹介します。

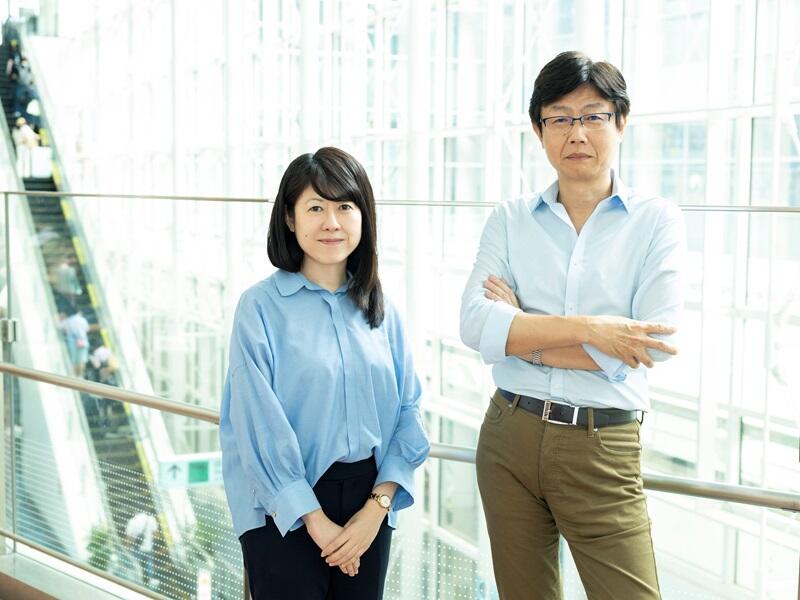

埼玉支店 観光開発プロデューサー 赤津 郁江

2006年に入社し、水戸支店に配属。7年間の勤務後、マレーシア支店へ。帰国後は宇都宮支店を経て、2018年に現在の埼玉支店に配属。入社から一貫して法人や自治体営業を担当。特に埼玉支店への異動後は自治体と連携した業務に特化し、モットーは「土地のことを深く知り、学ぶ」こと。

株式会社つなぐ オペレーション部 鮑 毅

イオンフィナンシャルサービス株式会社より出向。現在は、アプリ・地域通貨をはじめ、地域と連携したさまざまな新サービスを導入するための基盤整備に取り組み、「さいたま市デジタル地域通貨を日本一の地域通貨を目指す」という目標を掲げている。

株式会社つなぐ 営業部 武田 寿

株式会社ジェイコム埼玉・東日本より出向。現在は、プロモーション、コールセンター、デジタルデバイド対策が主な業務。マーケティング担当。さいたま市在住歴30年。

暮らしやすさだけじゃない、さいたま市の多様な魅力

――はじめに、担当されている埼玉県の魅力を教えていただけますか。

赤津:「埼玉」と聞いて、すぐに思い浮かぶのは、東京都心へのアクセスの良さではないでしょうか。これまでJTB埼玉支店の一員として、さいたま市や越谷市、上尾市といった都市部の地域を見てきましたが、これらの地域は都心へのアクセスも良く、とても暮らしやすい街だろうなと肌で感じています。さいたま市のような都市の暮らしやすさと、一方で秩父などに代表される西部の自然豊かなエリアの融合が埼玉県の魅力です。

――観光開発プロデューサーとして働くなかで、観光の面ではどのような魅力を感じていますか。

赤津:そうですね。埼玉県は、都心へのアクセスの良さ・暮らしやすさが注目されがちですが、観光地も多くあるんですよ。代表的なところでは秩父や長瀞。“小江戸”とも“蔵の街”とも呼ばれる川越市は歴史情緒にあふれ、訪日外国人の方々にも人気です。また、特に仕事のなかで関わりの深いさいたま市から挙げるなら、私が大好きな大宮盆栽村です。大宮と盆栽、その関わりの歴史は古く、始まりは大正時代にまでさかのぼるそうです。

大宮盆栽村は、東武アーバンパークライン・大宮公園駅の北側一帯に広がる盆栽園の集合地域なのですが、村内には6つの盆栽園に、とても立派な盆栽の美術館まであります。長い歴史が育んだ大宮盆栽の美しさが、海外の方にも知られていて、国内外からからたくさんの愛好家が大宮盆栽村に足を運ばれています。

写真提供:(一社)埼玉県物産観光協会 複製・再転載禁止

そして、さいたま市には“サッカーの街”という一面も。浦和レッドダイヤモンズと大宮アルディージャという2つのプロチームを擁し、それぞれのホームスタジアムもあります。それぞれのチームの試合はもちろん、その他国際試合などでも多くのサッカーファンが訪れています。さいたま市内のスポーツ施設が立て続けに新設やリニューアルが続く予定で、今後、さいたま市はサッカーに限らず“スポーツの街”として、より注目を集めるはずです。

――さいたま市が抱えている課題はあるのでしょうか?

赤津:JTB埼玉支店としては、政令指定都市における学童保育の待機児童数1位であったり、観光におけるプロモーション不足といった課題に着目しています。さいたま市では子育てに関するさまざまな取り組みがなされているものの、今以上にすべての子どもが安心して生活していけるような事業が必要なのではと。一方で、観光面では大宮盆栽のように、優れているにもかかわらず認知がされていないコト・モノもまだまだありますので、それも積極的に発信をしていきたいですね。

また、さいたま市はあらゆる面でのスマートシティ化を目指しているため、交通課題を中心にJTBも参画し、公民学が一体となった「スマート・ターミナル・シティさいたま」という取り組みが進んでいます。AIやIoTといったスマート技術を活用しながら、モビリティサービスの充実をはじめ、さまざまな実証実験が進行しています。

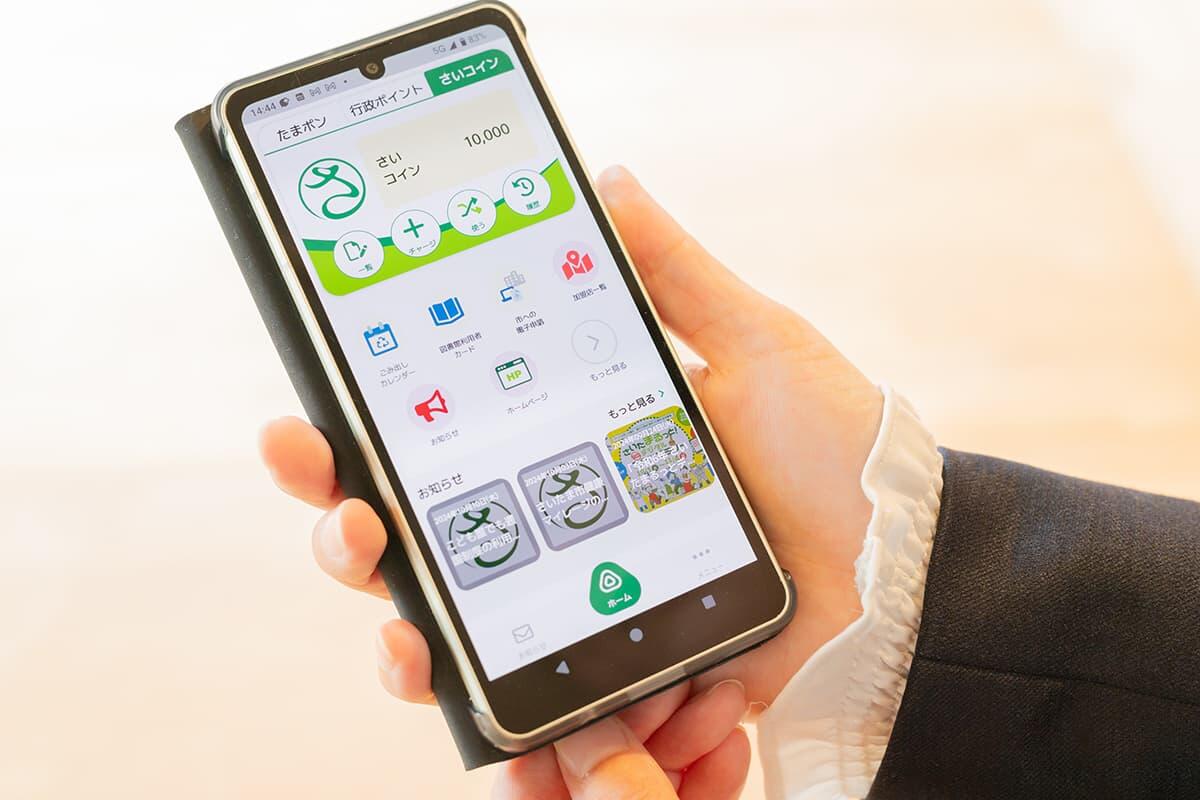

そういったなかで、私たちJTBはデジタル地域通貨「さいコイン」・「たまポン」をはじめとするたくさんの機能が詰まった、「さいたま市みんなのアプリ」の運営にも携わっています。こちらは公民一体の取り組みですが、さいたま市やJTBのほか、計11の組織が出資者となり、「つなぐ」という名の地域商社を創設。2024年5月に設立し、同年7月31日にサービスを開始したところです。

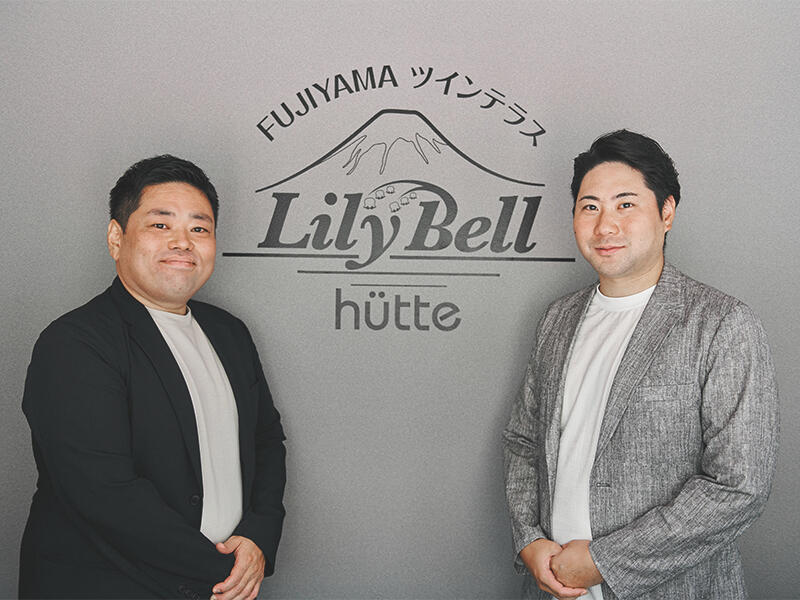

地域商社「つなぐ」の「さいたま市みんなのアプリ」

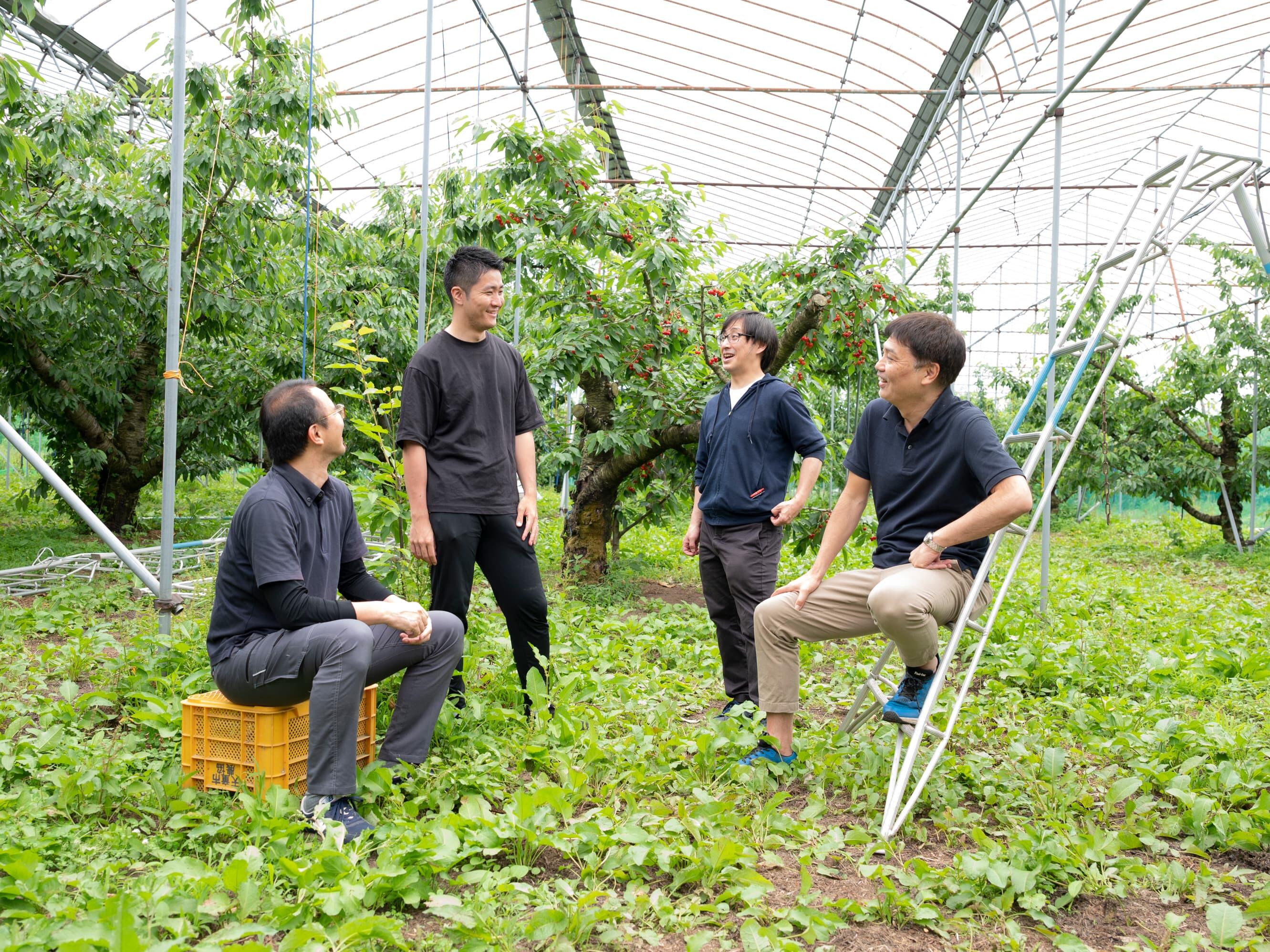

左から:埼玉支店 観光開発プロデューサー 赤津郁江、鮑毅さん、武田寿さん

JTBも出資する、さいたま市の地域商社「つなぐ」。地域商社とは特定の地域に拠点を置き、その地域の観光資源や名産品をより広く伝えるためのブランディングや販路拡大に従事するのはもちろん、新たな魅力の開発も手掛ける事業体のこと。その点、「つなぐ」が提供する「さいたま市みんなのアプリ」は、少し異色です。ここからは地域商社のメンバーである鮑さん、武田さんのお二人にもご登場いただきます。

――さいたま市の地域商社「つなぐ」は、どのような会社なのでしょうか?

赤津:まず地域商社というと観光資源のブランド化から販路拡大、収益向上による地域への還元といったように、経済面から語られることが一般的です。一方、さいたま市の「つなぐ」が目指すのは、経済的活況だけでなく、さまざまな公共・民間サービスと市民の皆さんをつなぎ、暮らしの利便性を高め、持続可能なさいたま市を次世代につないでいくこと。取り組みの骨子をさいたま市が考案し、これに賛同した企業によって誕生しました。

鮑:私は以前、イオンフィナンシャルサービスに、武田さんはもともと、ジェイコム埼玉・東日本に勤めていました。どちらの出身企業も「つなぐ」を通じて目指す未来・世界・コンセプトに賛同し、参画した企業です。それぞれの企業が持つ得意分野を生かしながら「つなぐ」の目的の達成に邁進しています。

武田:会社設立は2024年5月ですが、水面下では1年以上前から動き始め、何度も議論を交わしましたね。賛同する企業が出そろった段階から「デジタル地域通貨の機能を備えた、公共・民間サービスと市民をつなぐアプリの開発・運営」という骨子は決まっていたため、JTBは地域振興、イオンフィナンシャルサービスは金融、ジェイコム埼玉・東日本はデジタルやメディア運用の知見を生かしながら、どうアプリに生かすべきなのかの検討を続けてきました。

――参画企業の知見が詰まった「さいたま市みんなのアプリ」。具体的な機能とはどのようなものなのでしょうか?

近年地域通貨の導入が進んでいるが、「さいコイン」は政令指定都市ではじめての地域通貨。

赤津:大きな特徴は、さいたま市内の加盟店でご利用いただける電子マネー「さいコイン」の決済機能を備えていること。指定銀行、クレジットカード、または現金でもチャージできますが、チャージするたびに「たまポン」というマネーポイントが獲得できます。そして、こうした決済システムだけでなく、図書館利用者カードだったり、医療機関の検索やゴミ出しに関する情報だったり、行政サービスに関わる機能も搭載しているアプリです。

武田:社会全体としてもDXが進む今、市民の皆さんの利便性向上のため、各自治体がいろいろなアプリを運営されていますよね。多くの場合、図書館は図書館、医療は医療、ゴミ出しはゴミ出しといったようにアプリが分散しており、利用者としては不便な状況となっているのではないでしょうか。さいたま市も同じような状況でした。頻繁に利用する行政サービスの機能がひとつのアプリに集約されたなら、格段に便利になりますよね。私は30年来のさいたま市民ですが、市民の立場としても改善策がないものか…とはずっと感じていたんです。

鮑:「さいたま市みんなのアプリ」のメイン機能とも言うべきがデジタル地域通貨の「さいコイン」とポイントの「たまポン」です。この背景にも自治体が抱える課題があります。今や、若い方を中心にキャッシュレス決済手数料は市外の企業に流れてしまいます。さいたま市の場合、その額は年間300~400億円にも及ぶと言われていて…。

赤津:それはもったいないぞ、ということで「さいコイン」や「たまポン」では、参画するお店の方々が決済手数料を負担に感じないよう決済手数料の額を相場よりも抑えています。つなぐの目標は持続可能なさいたま市を次世代につなぐことなので、参画するお店と継続的なつながりを構築しながら、市内での経済を回すことがとても重要なのです。

「絆をつなぐ」さいたま愛が深まるアプリに

――「さいコイン」「たまポン」の運用も含め、まさに地域と市民の皆さんを“つなぐ”取り組みなのですね。

鮑:「絆をつなぐ」という清水市長の言葉があるように、 「さいコイン」や「たまポン」によって人々とお店と商品をつなぎ、アプリに詰まった各種機能によって、公共サービスと市民の皆さんをつなぐ。「さいたま市みんなのアプリ」のロゴは丸に囲まれた「さ」の字。実はこれ、一筆書きなんです。切れ目なくつなげ、それを未来にもつなげていくという意味を込めています。手前味噌ながら、素晴らしいロゴでしょう?(笑)。

――スタートして3カ月ですが、順調な走り出しなのでしょうか?

武田:いえいえ、まだまだ課題は多くあります。現状、「さいコイン」のチャージに利用できる金融機関は、一部の銀行やクレジットカード会社に限られています。この点に「不便だ」というお声を頂戴していることも事実です。

先ほど決済手数料を抑えているというお話がありましたが、これは簡単なことではないんですよね。そのためチャージに利用できるのは、賛同している金融機関に限られ、ご不便をおかけしている状況があります。金融機関の方々にもご理解いただきながら、より便利にお使いいただけるようこれまで以上に広報に力を入れているところです。

赤津:私たちは、収益化のために手数料を抑えているわけでも、ご利用可能な金融機関を絞っているわけでもありません。未来につなげる取り組みであることを、より強くお伝えしなければ、といろいろと策を練っているところです。

鮑:ありがたいことに2024年11月末時点で、アプリのダウンロードは7.5万件を突破。「さいコイン」がご利用いただける加盟店も約1500店舗に増えています。しかし、まだまだ増やしたい。この取り組みの意義を知っていただくには、まずはアプリとの接点を増やすことが第一です。

そこで力を発揮するのが「たまポン」です。例えば、先日さいたま市で開催されたイベント「さいたまクリテリウム」 や、今後実施予定の「さいたまマラソン」でボランティア参加される方に、「たまポン」を支給することで、アプリの接点を持ってもらうきっかけになればと考えています。「たまポン」がご利用いただけるのは市内の加盟店だけなので、付与されたポイントを使っていただくことで地域経済の活性化にもつながりますから。

赤津:地域経済をより活性化させるには、市外、県外の方にもさいたま市の魅力を知っていただくことが大事。アプリは、住んでいる地域に関係なくどなたでも使えるようになっているのですが、今は「さいコイン」「たまポン」とさいたま市ならではの商品を交換できる、“ならでは商品”の開発も進めているところです。

鮑:そうしてアプリの認知度が上がり、アプリのご利用者が増えれば、今以上にアプリに対するご要望のお声も増えてくるはずです。私たち「つなぐ」では、ご要望をお聞きするためのコールセンターを設けていますが、市民の皆さんからは手厳しいご意見もいただきます。これは地域やここでの暮らしへの愛情からくるものだと感じておりますし、真摯に対応しなければいけないと考えています。

武田:これは一人のさいたま市民、埼玉県民としての個人的な印象ですが、さいたま市民も埼玉県民も、実は郷土愛が強いんですよね。“ダさいたま”なんて呼称を自ら使うこともあるのも、「ダサかろうが、いい街だよ」という秘めたる自信があってこそ。コールセンターに寄せられるお声をもとに、これからもブラッシュアップを続けていきたいと思っています。

培った知見を生かし、観光振興の先の豊かな暮らしへ

――「さいたま市みんなのアプリ」の進化も、地域商社「つなぐ」の活動も楽しみになりますが、最後に赤津さん、観光開発プロデューサーとしての展望について聞かせてください。

赤津:武田さんのお話しくださった郷土愛、素敵ですよね。一方、郷土愛をより育み、地域の魅力を広く発信するには、俯瞰の目線も必要です。それこそ、地域商社「つなぐ」にはあらゆる視点を持った企業が参画し、それぞれの目線からアプリの進化に努めています。そこで、JTBの観光開発プロデューサーは何ができるのか。それはやはり、全国各自治体の事例を知り、これまでの経験があってこその、広い視点を生かすことだと考えています。

地域に根ざした自治体の視点と、広く見渡すようなJTBの視点をどう掛け合わせ、いかに相乗効果を生むのか。私が常に意識していかなければならないところです。特に地域の新たな魅力を発見することは私たちのミッションです。そして、JTBにはこれまでに築いてきたコネクションがあります。街の新たな魅力を発掘し、多様な組織とつなげ、観光振興にとどまらず、暮らしの豊かさにつなげていく。そのロールモデルを築いていきたいと思います。

文:大谷亨子

写真:飯本貴子

編集:花沢亜衣

この記事をシェアする

関連記事

-

出会いから結婚、そしてその先へ。JTBの結婚相談サービス「ふたり紬 by JTB」

- インタビュー

-

中高生の探究学習・キャリア学習への活用に期待。メタバース上で企業の事業活動が学べる「PMYアカデミー」

- インタビュー

-

「どこへ行くか」より「何をするか」。あなただけの「したい」を叶える海外旅行専門店「StudioJTB」

- インタビュー

-

海外旅行の「当たり前」を叶え、次世代にも旅の価値を届けるために。JTBが歩んだ昭和100年

- インタビュー

-

異文化理解の始まりは「教育」。旅行と学びをつなぎ、発展へ導くJTBマレーシア

- インタビュー

-

地域の魅力を旅に込めて。「旅の過ごし方」が創るお客様と地域の深いつながり

- インタビュー

-

サステナビリティとは、日本の「当たり前」を価値に変えること。JTBとメズム東京が考える、これからの旅と宿泊

- インタビュー

-

大切なのは、共感と理解とリスペクト。旅行を通じて「真の交流」に貢献する会社へ

- インタビュー

-

世界を舞台にビジネスを拡大せよ。JTBのグローバルへの挑戦「SAMURAI NEOプロジェクト」

- インタビュー

-

「JTBグループとしてできることを沖縄のために」地域とともに創る沖縄北部の未来

- インタビュー

-

道頓堀の夜を盛り上げる。JTBが世界的パフォーマーと挑む、新たなエンターテイメント

- インタビュー

-

観光地のストーリーに没入。ソニーマーケティングとJTBが目指す地球丸ごとテーマパークの夢

- インタビュー

-

ゴールは地域貢献。フィールドを超えてつながるJリーグとJTB

- インタビュー

-

自由と安心、欲張りな旅へ。ヨーロッパ周遊バス「ランドクルーズ」が変える旅のスタイル

- インタビュー

-

小豆島で実践した観光DXを全国へ。人口減少が進む島の未来を賭けたプロジェクト

- インタビュー

-

JTB社員らしく「挑戦し続ける」チャレンジド社員が、地図とコンパスで切り拓く未来

- インタビュー

-

東北の子どもたちが東北の未来を考える「東北MIRAI会議」を共催。産学連携で見えた可能性

- インタビュー

-

兄弟姉妹のような距離から生まれる、ガイドブックにはないリアルな旅体験。「大阪B&Sプログラム」でつくる新しい教育旅行

- インタビュー

-

個々の違いこそが宝物。「違いを価値に、世界をつなぐ。」JTBのDEIB推進

- インタビュー

-

沖縄で40回目を迎えた「杜の賑い」 JTBがつなぐ未来への架け橋

- インタビュー

-

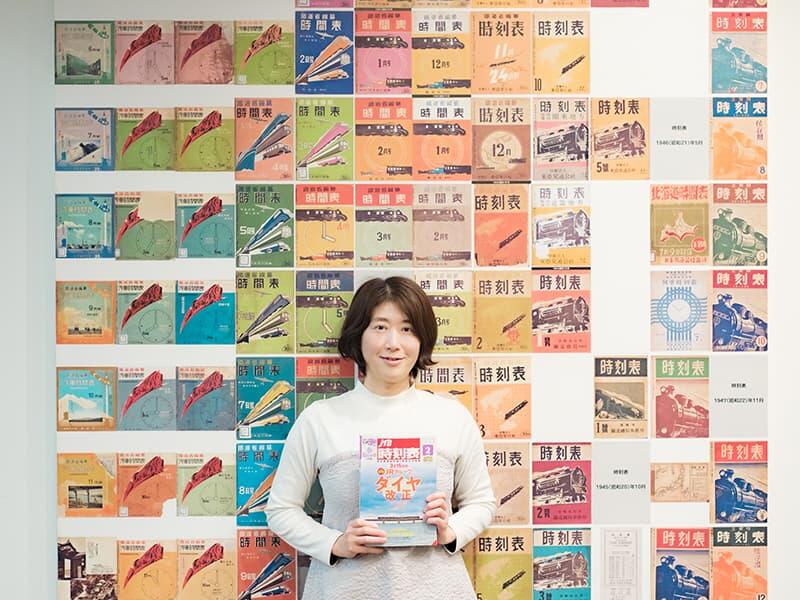

過去に"新しい旅のかたち"を作った人たちがいるから、いまがある。「旅の図書館」と振り返る、人々の暮らしと旅の変遷

- インタビュー

-

「JTB時刻表」創刊100周年。1kgの重さに込められた編集へのこだわり

- インタビュー

-

感動体験がいい未来をつくる力となる。JTB社長 山北栄二郎が語る「交流創造事業」の可能性

- インタビュー

-

情熱を持ち続け、高いレベルのフェンシングをやり切りたい――松山恭助がグラン・パレの先に見たもの

- インタビュー

-

誰もが、いつでも自由に旅を楽しめる社会へ。JTBが取り組むユニバーサルツーリズム

- インタビュー

-

週末、宇宙行く?JTBが共創する「OPEN UNIVERSE PROJECT」で広がる新たな旅の可能性

- インタビュー

-

記憶に刻まれる万博を目指して。日本国際博覧会協会とJTBが語る「2025年大阪・関西万博」が未来に残すもの

- 対談

-

震災から1年。JTB金沢支店が地域と取り組む能登半島の復興支援とこれから

- インタビュー

-

食から始まる地域への旅。「るるぶキッチン」が描く新しい観光の入口

- インタビュー

-

JTBハワイ60周年。ハワイと共に歩んだ道のりを糧にさらなる交流創造へ

- インタビュー

-

"さいたま愛"を次世代につなぐ。地域振興で豊かな暮らしを目指す観光開発プロデューサー(埼玉編)

- インタビュー

-

非日常の旅を通してお客様と従業員の心を1つにつなぐ「ホスピタリティ」

- 特別対談

-

アサヒビールとJTBが共に手を携えて。共創から始まる「つなぐ・つくる・つなげる」

- インタビュー

-

何度来ても飽きさせない魅力がある。「日本の旬」担当者が語る、京都・奈良・滋賀の新たな魅力

- インタビュー

-

地域と歩む"観光地経営"。鍋ヶ滝公園オーバーツーリズムの解決から始まった熊本県小国町とJTBの絆

- インタビュー

-

国家行事の裏に「PLM」あり!賓客の来日をサポートする究極の黒子

- インタビュー

-

「食」を通してその土地の文化を知る。福岡の屋台で体験するガストロノミーツーリズム

- インタビュー

-

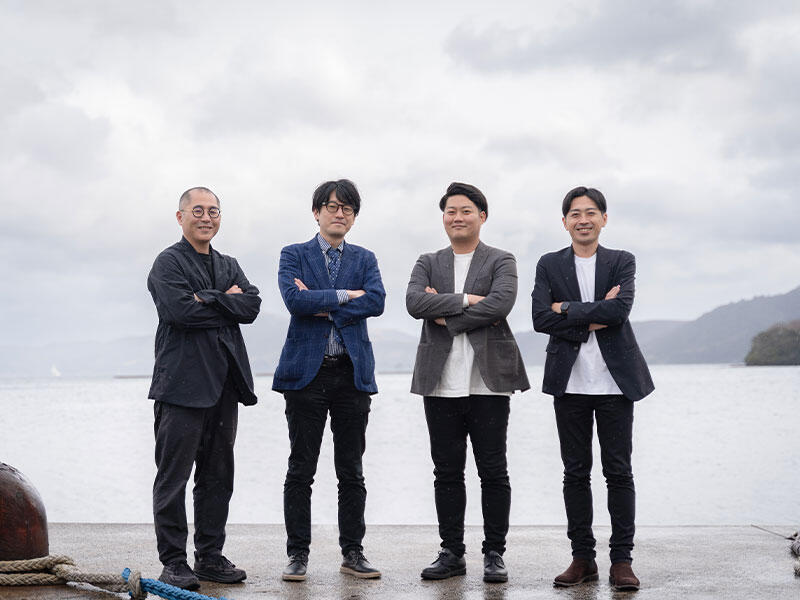

豊かな観光資産で地域活性化へ。富士山の魅力と地域をつなぐ観光開発プロデューサー(山梨編)

- インタビュー

-

野球と旅、「体験できる場」を未来に残していくためにそれぞれが果たす役割

- 特別対談

-

「日常の中にある"学び"を伝えたい」 自身の仕事と子育て経験から得た気づきを「OYACONET事業」に込める

- インタビュー

-

安全と地域貢献への想いを胸に。JTBグループの一員として広島空港を支える縁の下の力持ち

- インタビュー

-

「本気」は人の心を動かす。市場を起点に香川の未来を拓く観光開発プロデューサー(香川編)

- インタビュー

-

"心の交流"が平和への一歩。戦禍、ユダヤ難民救済のバトンをつないだ想いは、今そして未来のJTBグループへ

- インタビュー

-

「楽しかった」では終わらない。社員とお客様が一緒に取り組むサステナブルな体験「JTB地球いきいきプロジェクト」

- インタビュー

-

地域創生に取り組む意義と、隠岐での経験で見えたこれから

- インタビュー

-

島で暮らしながら地域創生に挑んだ2年間。

隠岐プロジェクトのこれまで- インタビュー

-

歴史的ルートが、いま悲願の観光資源へ。

地域の夢と歩む観光開発プロデューサー(富山編)- インタビュー

-

新しい関係を創り、交流を深め、真心を伝える。

日常にも感動を、「リビング・オーベルジュ」で- インタビュー

-

旅はもちろん、あらゆるものをガイドする

50周年に振り返る「るるぶ」の足跡- インタビュー

-

一生の思い出になる、人生にかかわることもある。

学生だからこそできる海外旅行を「ガクタビ」で。- インタビュー

-

先生が、生徒が、紡いできた修学旅行の歴史。

時代と共に変わったこと、変わらないこと。- 対談

-

訪日外国人観光客に選ばれ続けて60年。

「サンライズツアー」はこれからも地域とともに走り続ける。- インタビュー

-

栄光と葛藤の狭間でもがき、飛躍を遂げた松山恭助。

家族と仲間の支えを背に、フェンシングの聖地"パリ"での勝利に向かい邁進する。- インタビュー

-

宇宙飛行士・山崎直子さんと対談!

子どもの頃に夢見た「宇宙への旅」がもっと身近に- 特別対談

-

相手を思って選べば、もっと気持ちは伝わる。

いま旅行や体験が「感動」を届けられるギフトへ。- インタビュー

-

科学への好奇心を、この国の未来のチカラに。最先端をゆく研究者に、アイデアで挑む中高生たち。

- 対談

-

知られざる魅力を掘り起こせ!

地域の未来に向けて伴走する、観光開発プロデューサー(千葉編)- インタビュー

-

これからの旅行は、信頼できるコンシェルジュに、 お好きな場所からリモートで相談する。

- インタビュー

-

北海道の担当者に聞いてみた 今話題のアドベンチャーツーリズムとは?

- インタビュー

-

捨てられてしまう野菜に、旅する機会を。

シェフの手による缶詰で、食品ロス削減へ。- 対談

-

ラグビーW杯 、直前対談!人々を魅了し、交流と感動を生む、スポーツと旅の共通項

- 特別対談

-

旅先で、農作業をして、生まれる人との出会い。 農業支援の先に浮かぶ、地方の元気な未来像。

- 対談

-

「情報を、魅力を、想いを」、あなたの国の言葉にして。 多言語コミュニケーションツールが高める、観光客の満足度。

- インタビュー

-

知るだけでも大きな一歩!ハワイの未来をつくるために、いまできること

- インタビュー

-

東海道新幹線が、イベント空間に!貸切車両で移動しながら、深めるコミュニケーション。

- 対談

-

ゆったりと流れる時間の中で、「人」と「世界」がつながっていく旅・クルーズ

- インタビュー

-

ホノルルフェスティバルが4年ぶりにリアルで! 自然や文化があらためて教えてくれた交流の魅力

- レポート

-

アメニティグッズのプラスチック廃棄をゼロに。宿泊施設のおもてなしを、リサイクルで支える。

- インタビュー

-

観光地のゴミ問題を解決したい。社会課題に立ち向かった社員たちの想いとは?

- インタビュー

-

旅先でこそ、生まれること、つながることがある。~ ワーケーションのススメ ~

- インタビュー

-

ボッチャで、温泉街を盛り上げる!人や地域をつなぐ、パラスポーツの可能性

- レポート

-

観光の力で、ふるさとを次の世代へ ~カナダには、未来へとつながる旅がある~ (後編)

- 対談

-

観光の力で、ふるさとを次の世代へ ~カナダには、未来へとつながる旅がある~ (前編)

- 対談

-

ふるさと納税で地域の魅力を掘り起こす。そこにかける若手社員の想いとは。

- インタビュー

-

もっと広く、深く、届けJTBの想い。コーポレートサイトは、こうして生まれ変わった。

- インタビュー

-

子どもの未来を変えた、あるガイドとの出会い。価値ある「交流」を創り出すロイヤルスタッフとは。

- インタビュー

-

あなたの地域を、交流を、「るるぶ」が応援!コロナ後、日本の希望は地方にアリ!

- インタビュー

-

外国人観光客のトレンドが変わってきている?日本でこそ得られる、新たな視点や学び。

- インタビュー