旅はもちろん、あらゆるものをガイドする

50周年に振り返る「るるぶ」の足跡

- インタビュー

- デジタル化

- 地域創生

- 旅行

- 日本の魅力

- 歴史

ブランド誕生50周年を迎えたJTBパブリッシングの旅行情報誌「るるぶ」。通巻で6,274号、累計発行部数が約4億9,500万部(ともに2024年2月現在)という実績は、「発行点数世界最多のガイドブックシリーズ」として2010年にギネス世界記録™にも認定されています。

ときにはテイストを変え、スタイルをあらためながら、旅行者の声にこたえてきた「るるぶ」。そこで今回は「るるぶ」の編集部に、いままでの足跡を振り返りながら、「るるぶ」の進化や、制作にまつわるエピソードなどを聞いていきたいと思います。

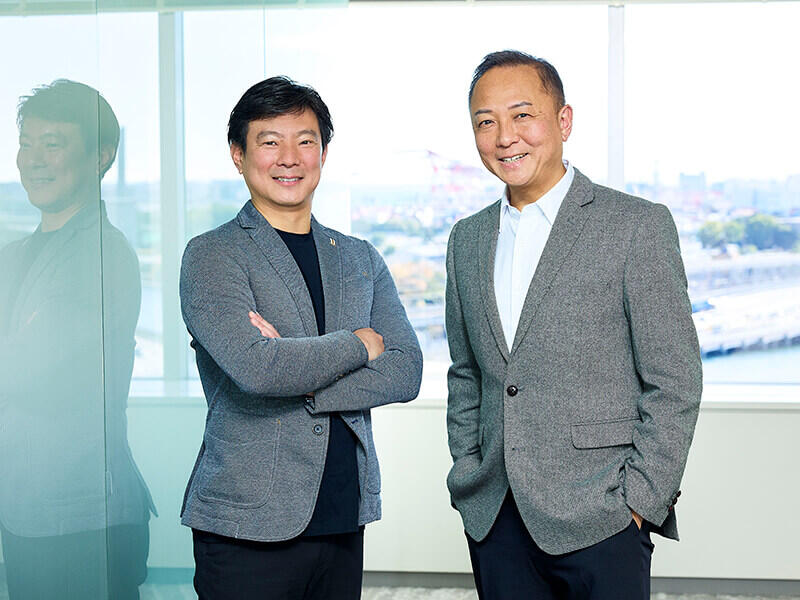

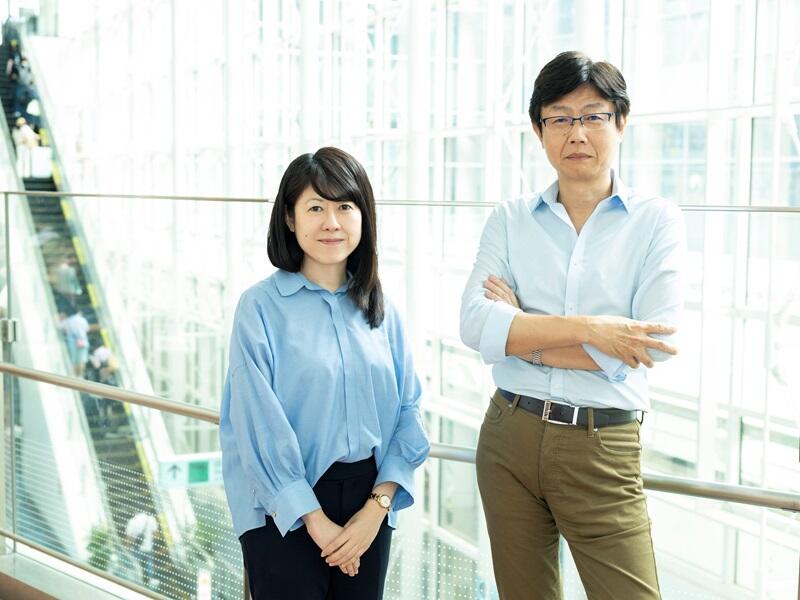

JTBパブリッシング 情報メディア編集部 部長 田村 知子

1995年にJTB(当時の出版事業局)に入社して以降、キャリアの半分以上で「るるぶ」の編集制作を担当。定期購読誌「ノジュール」の編集長を努めたほか、Webサイト制作などデジタル媒体にも携わってきた。もともと旅好きで、普段の休日も近場へ旅行することが多い。コロナ禍では旅行ができないなか、身近な都内を自分の足で歩くことで、街から街への広がりやつながりを感じられる楽しさを発見した。

「はじめの、るるぶ」は、「あなたが思う、るるぶ」じゃない?!

※ムック=雑誌(magazine)と書籍(book)を混ぜた和製英語で、雑誌と書籍それぞれの性格をもつ出版物のこと。

田村:「るるぶ」といえば、多くの方がこのムック(※)タイプの「るるぶ情報版」をイメージしてくださることでしょう。1984年に登場し、現在も続いています。国内・海外・目的などのテーマ別に「るるぶ沖縄」「るるぶイタリア」「るるぶ温泉&宿」といったタイトルの冊子が、書店に並んでいる光景が思い浮かびますよね。コンスタントに年間150~200種類の商品を発行しています。

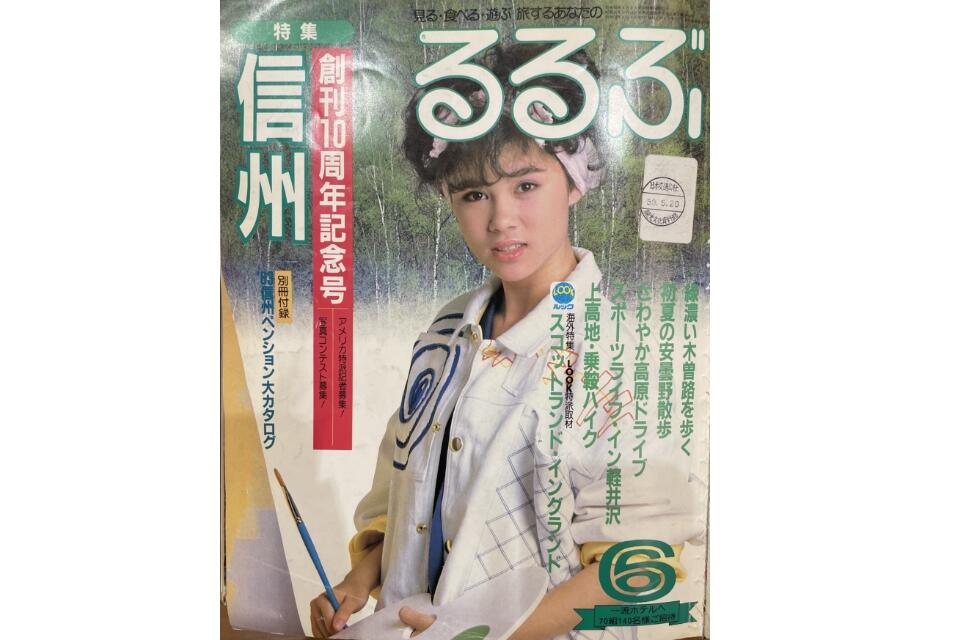

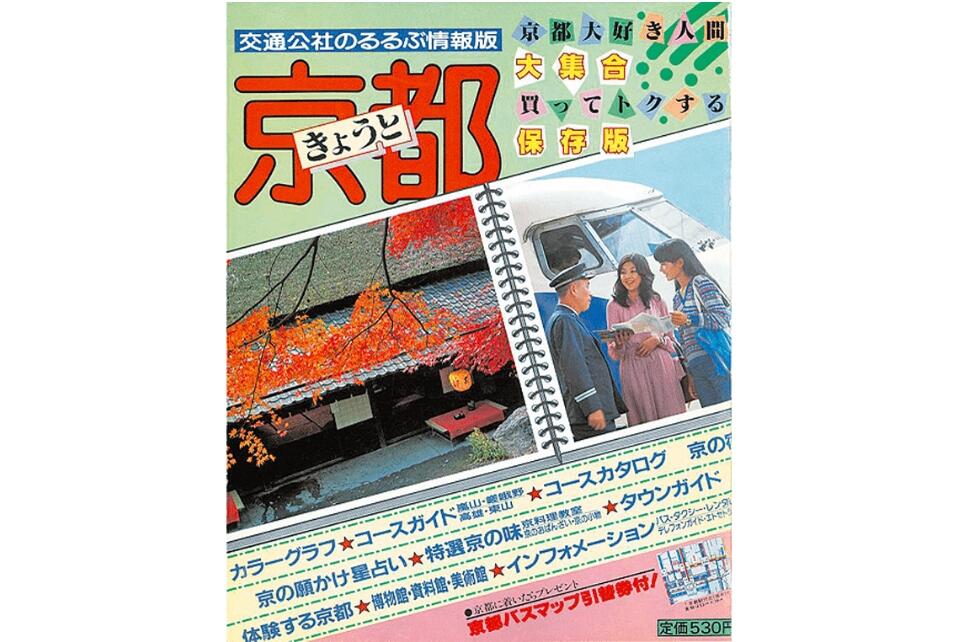

女性モデルが毎号表紙を飾っていた月刊誌「るるぶ」

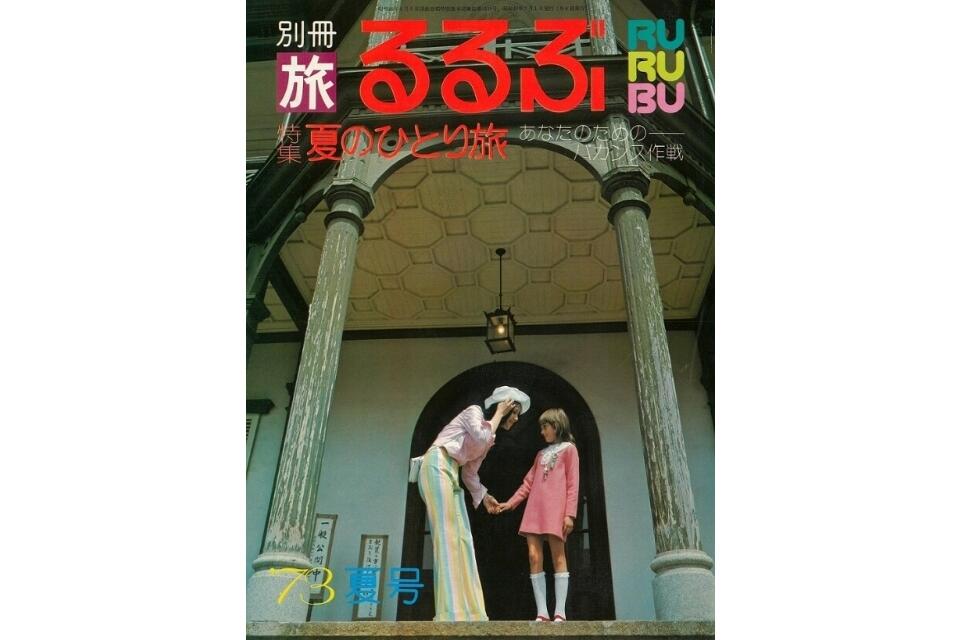

一方、今に続く「るるぶ」の最初は、1973年に創刊した雑誌「るるぶ」です(1997年に休刊)。当初は季刊で、まもなく月刊化されたこの商品は、実は現在の「るるぶ情報版」とは、かなり違ったテイストの雑誌でした。簡単に言えば女性向けの旅雑誌という位置づけで、ご覧のとおり大人っぽい表紙だったんですね。

このあたりのことは私が入社する20年以上前のことなので、創刊当時「るるぶ」編集部にいた私の先輩から聞いたことを中心にお話ししたいと思います。

まず、旅行ガイドブックというものは「るるぶ」創刊前からも当然ありました。JTBの前身である日本交通公社で、「鎌倉」「高山」「金沢」などの観光地を紹介した街歩きガイド「ポケットガイド」が出ていたほか、「るるぶ」創刊の年には観光地以外の市町村まで掲載した郷土史的なガイド「新日本ガイド」などが発刊されました。

1970年の大阪万博によって多くの人が個人旅行に目を向けるようになると、国鉄(現在のJR)が「ディスカバー・ジャパン」キャンペーンを展開。それにともない、社会へ進出し始めていた若い女性の旅行熱も高まっていきました。「anan」「non-no」もこのころ創刊され、旅行が女性のファッションアイコンになってくると、旅行・交通業界も女性を意識し始めます。当社も、すでに発行していた月刊誌「旅」には含まれない読者層を取り込もうと、「旅」の別冊として1973年に「るるぶ」を創刊。こうして初の女性向け旅行雑誌が誕生しました。

―― 創刊号はどのような内容だったのですか。

田村:創刊号のテーマは「ひとり旅」でした。それだけでもチャレンジングな出発だったといいます。「女性のひとり旅」は、当時まだ当たり前のことではなく、あえてこれをテーマにすることで「日本中へ、そして世界へ旅に出ようとする女性たちを応援する旅行誌」として認知されることをめざしたそうです。その後、「お寺」「民芸品」「花」と特集が続き、「温泉」「港町」「街道」「市場」の特集なども好評で、なかでも「小京都」は読者から新鮮に受け止められ大きな話題になったと聞いています。

いまとなっては、どれも旅の目的としてよく知られたテーマですが、これを先駆けてやったのが「るるぶ」で、「旅への提案を半歩でも先取りしていくように」という編集長の教えが反映されたものだったようです。1983年7月号では福島県の各地を紹介するなかで、当時まだ無名だった「喜多方ラーメン」を取り上げ、それを機にブームが起きて一躍全国区になったこともありました。また1990年1月号からは、江國香織さんの人気小説で映画にもなった「きらきらひかる」の連載がスタートするなど、大人のテイストも大事にしていました。

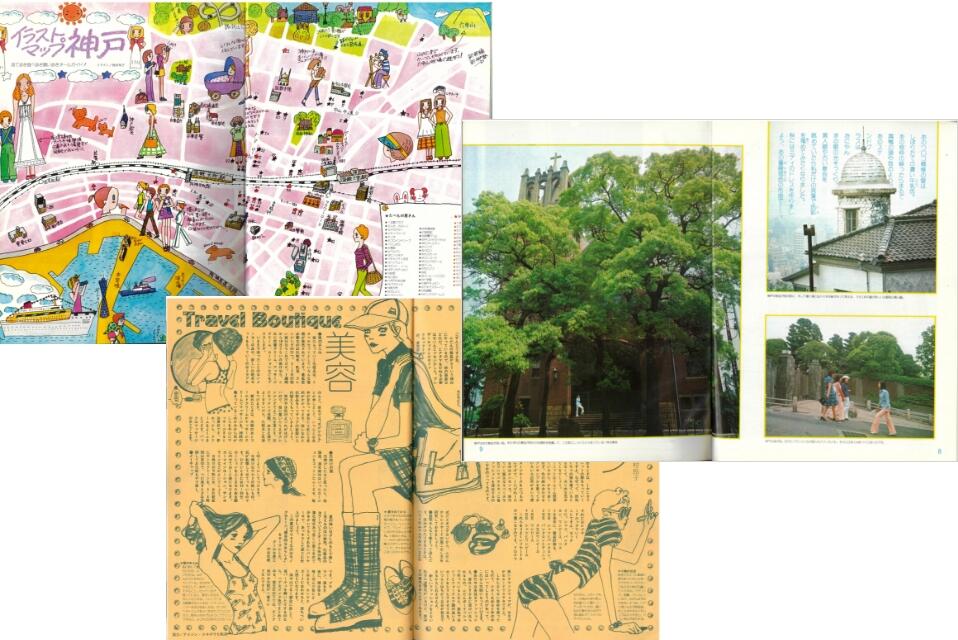

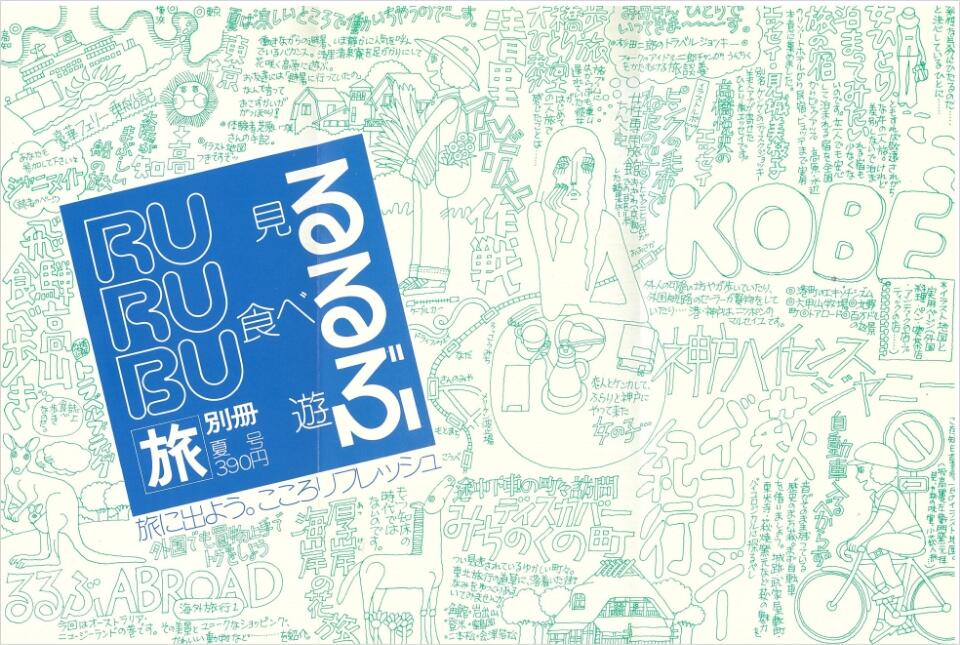

創刊号の奥付(※)を見てもらうとわかるのですが、「るるぶ」は「見る・食べる・遊ぶ」の語尾をとった造語なんですね。「見る」情報が主流だった当時の旅行情報誌に、「食べる・買う・知る・考える・着る(ファッション)」などの要素も持ち込んだことは画期的で、大きな反響をいただいたようです。創刊後は女性層からのレターや投稿が編集部に寄せられ、本誌への感想はもちろん、「るるぶ」を携えた読者自身の旅行報告なども掲載したことで、読者参加ページがにぎわうようになったとのこと。

※ 奥付:本のタイトル、著者名、発行者、発行所、発行年月日などが記載されている部分のこと

余談ですが、当時の学生旅行は「カニ族」と呼ばれ、リュックサックにシーツも詰め、周遊パスを手に日本各地のユースホステルを泊まり歩くような貧乏旅行が主でした。本当に「見る」だけで精一杯で、名物料理に舌鼓を打つなどという贅沢はできなかったそうです。ですから、私の先輩は卒業後に日本交通公社へ就職し、「るるぶ」編集部で「食べる、遊ぶ、買う」という旅の概念に触れ、なんて多様なのだろうと驚いたそうです。

現在へ、そして世界記録へとつながる「るるぶ」がスタート!

田村:創刊から10年ほどして、「るるぶ」に大きな変化がありました。皆さまもよく知る「るるぶ情報版」の登場です。1984年に「月刊るるぶ」の別冊として、ムックの「るるぶ京都」(通巻1号)が発行されました。当初は地域活性応援という意義も色濃く、夏期にくらべ観光客数が大きく落ち込む冬期の観光促進を期して企画された「るるぶ白い北海道」が通巻4号というのも象徴的です。

やがて東北、伊豆箱根、京都奈良、横浜鎌倉湘南…と人気観光地の「るるぶ情報版」が次々発刊していくなかで、観光地としてあまり認識されていない地域にも、スポットを当てていくようになりました。そのきっかけとなったのが、1987年発行の「るるぶ埼玉」です。埼玉というひとつの県を取り上げた初めての試みだったのですが、気軽に出かけたくなるような、地元で人気の店や市街地の観光スポットなどを紹介したところ、埼玉県内およびその近隣で大変な反響があったそうです。以降、全国の自治体と協力して、地域を活性化させる取組みのひとつとして「るるぶ情報版」の全国展開をはかっていきました。このころ、私は高校生で、家族旅行の準備に「るるぶ四国」を初めて自分で買いました。地図やモデルコースが掲載されていて、それを片手に自慢げに車のナビをしたのがドライブの原体験です。

―― 田村さんも「るるぶ」の読者だったんですね。それが、やがて仕事になったと。

田村:私は「るるぶ情報版」が、すでに全盛期となっていた1990年代半ばに入社しました。「るるぶ情報版」は販売・広告ともに好調。1997年の「るるぶ鳥取」で全都道府県を制覇し、より狭域を対象にした「るるぶ川崎市」「るるぶ八王子市」などの地域協賛型も発行されました。2010年には「るるぶ情報版」が「発行点数世界最多のガイドブックシリーズ」としてギネス世界記録™に認定されています。

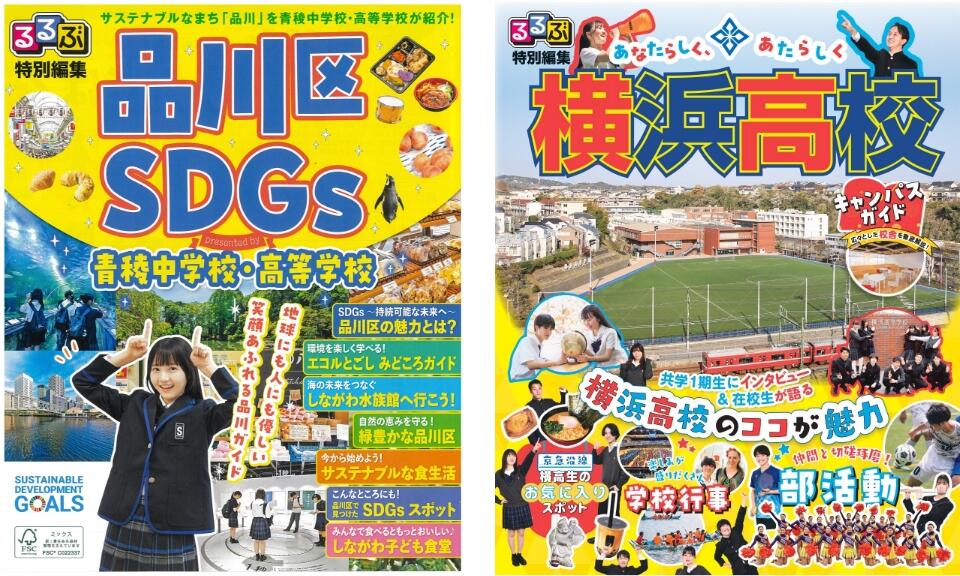

現在ではさらに、地方自治体や観光協会などからのご要望を受け、限定されたエリアを「るるぶ」スタイルで詳しく紹介し、観光のお客様に無料でご利用いただける「るるぶ特別編集版」というオリジナルのるるぶ冊子も制作しています。これについては、JTBeingでも以前に取り上げていますね。

デジタル化などの社会変化も、「るるぶ」の可能性を拡げた。

―― 1990年代半ばの入社なら、すでにデジタル化の波が来ていたのでは。

田村:そうですね。当時、流行語にもなっていた「マルチメディア課」という部署では、カーナビのような機能をもつDVDソフトの制作販売などに取り組みはじめていました。さらに1990年代後半からはさまざまなWebサービスが登場し、観光情報の検索や宿泊予約がWebでできるようになってきたことで、当社でも「るるぶ」の名を冠した観光情報サイトやメールマガジン、公式SNSなどを立ち上げていくことになります。社内で蓄積してきた観光地や宿などの情報を、紙からデジタルへデータベース化する作業もこのころから始まりました。

デジタル化やWebへの移行が進んだことで、一般的な出版市場の傾向と同様に、ムック・書籍の発行部数はかつてに比べ減っています。ただ、マイナス面ばかりではありません。デジタルで新たな接点づくりや、年間を通じた読者への情報発信が可能になり、どのような記事のニーズが高いか、などのデータが読者の実際の行動を知る手がかりになっています。また紙媒体の情報鮮度や更新性といった弱点をカバーすることもできる。そんなプラスの効果も生まれています。

最近の「るるぶ」を見ていただくと気付かれると思いますが、QRコード(※)なども載せていて、Webと連動した情報提供をしています。新しいスポットができたときなども、書籍の発行スケジュールに縛られずに取材へ行き、そこで得た情報をWebで先行発信しています。Webサイトを含めたるるぶ全体で、適時に情報を発信して読者に届けることができる、書籍への掲載が後になっても構わないんですね。

※ 「QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です」

以前は当社も、デジタル部門と書籍部門で仕事がはっきり区分けされていました。しかし現在は、部門こそ分かれてはいるものの、情報を共有しながら運営しています。それぞれの媒体の特性を生かし、例えばWebでは読者や新規ターゲットとの接点を増やすことを主眼とする、など役割や収益構造を補完する関係にあります。

Webメディアでは現在、「るるぶ&more.」という女性向けおでかけメディアサイトや「るるぶKids」という親子向けのメディアサイトを運営し、閲覧数・登録者数の拡大を目指しているところです。今後は、個々のユーザーの嗜好にあったおでかけ情報の提供など、旅やおでかけに役にたつサービスをさまざまに展開していければと考えています。

―― ほかにも「るるぶ」に、大きな転機などありましたか。

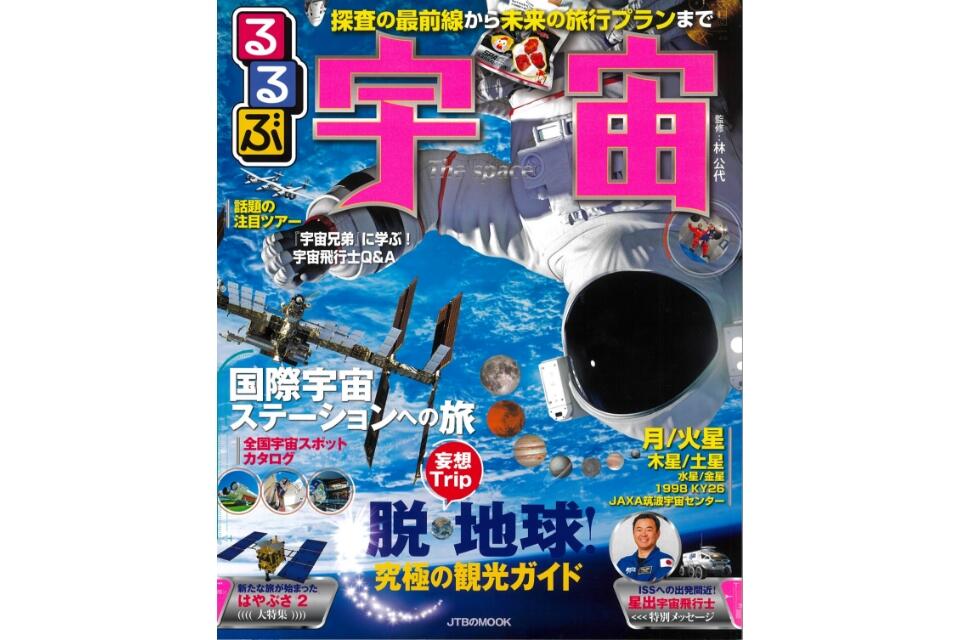

田村:転機といいますか、やはり新型コロナウイルスの影響は大きく深刻でした。ただ、旅だけに留まらないという意味でチャンスともなり、家で過ごす時間をより楽しくするための、「知る、つくる、学ぶ」を新機軸に据え、知的好奇心を満たすような「るるぶ」へとガイド領域を広げました。たとえば、未来の旅行先として注目が高まる「宇宙」。宇宙旅行の最新事情や宇宙の構造などをご家族でわかりやすく学びながら、宇宙旅行を誌上で楽しめる、そんな学習誌テイストの一冊です。

「るるぶがついに地球を飛び出した!」と、いろいろなメディアにも取り上げていただき好評でした。また、コロナ禍に「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界遺産に登録されたことをうけて、宇宙の次は時空を超え、1万年前の縄文時代をガイドする「るるぶ縄文」にも挑戦しました。

田村:最近は人気アニメやゲーム、ときにはテレビ番組などとのコラボ企画商品もあります。ある人気アニメとのコラボでは、舞台となっている地方都市を徹底的に紹介した聖地巡礼「るるぶ」を発行。コラボしたアニメ自体が“地元愛”をテーマにした作品だったことから、作品のモデルになったお店の方にも誌面に登場していただきました。地域をあげてファンの方々を歓迎してくださり、地元とファンの関係に好循環を生み出していると聞き、嬉しくなりました。鉄道会社では駅にそのアニメのキャラクターを掲示したり、市長が自らファンイベントに参加したりと、みんなで盛り上げているんですね。

地域へ出かけ、取材で「交流」し、「るるぶ」は全国展開を実現。

―― 「るるぶ」には、読者や地域の人たちとの、いろいろな交流がありそうですね。

田村:「るるぶ」の名前が旅行者や旅行先に浸透してきたことで、各地の観光課や取材先からも期待の声をいただくことが多くあります。また、たくさんのお客様に来ていただけたと嬉しいご報告をいただくこともあります。取材時には、編集企画の相談にのっていただいたり、地域おすすめの取材先をご紹介いただけたり。そんな関係は何事にも代えがたいものです。さらには、編集部には旅のプロとして、地域の未来を考える会議などへの参加オファーが来るようにもなりました。

つまり、「るるぶ」が全国展開できた理由のひとつに「交流」があったといっても過言ではありません。全国各地の自治体との交流から、地方の活性化に協力する話へとつながり、地域別の「るるぶ情報版」として花開いた。地域連携や地域交流を促進する「るるぶ」の発行は、「地方創生」「地域活性化」という言葉もなかった時代に、その先駆けとなったのではないかと自負しています。

世の中に目を向け、「るるぶ」も変化。これからも、あなたの傍らに。

―― 今後の「るるぶ」は、どのようになっていくのでしょう。

田村:市場や読者のニーズは、その時代で移り変わっていくものです。それを捉えつつ、ちょっと先を行く工夫を怠らないことが大事だと考えます。旅行ガイドブックのNo.1ブランドとしてご支持いただいていることで、変えにくい側面もあるものの、やはり世の中で長くヒットし続けているものは変わり続けています。だから、世の中の変化をきちんととらえていくこと。紙なのかデジタルなのか、見せ方はこれでいいのか、どの世代に何が必要なのか、といったことを考え続け、これからも「るるぶ」が旅行やおでかけ、そのほかあらゆる楽しいことの傍らにあるものとして、ずっと役にたち続けるよう努力していきたいと思います。

そして、これまでもこれからも、いちばん大事だと思うのは制作現場や、そこでの交流・議論から生まれるアイデアや意欲ですので、必要な変化は現場から起こしていけたらと思います。コロナ禍の間、社内は少し大人しくなった面もありましたが、いろいろな意見をぶつけあい、自分たちで変えていこうという空気が生まれるといいなと。そして個人的にも、楽しい旅をずっと続けていきたい(笑)。それが仕事にもつながるという状況を、とても感謝しています。

書籍でもWebでも、だれかの手や思いが入っている情報には、自分だけでは気づけないことに出会うチャンスがあると思っています。Web媒体では、好きなものや興味あると予想されるものに知らず知らず誘導されてしまう一面もありますが、どんな媒体でもそれに触れることで予想外の発見や、意外なものへ興味がわくことがある気がします。ですので、ぜひオープンマインドで情報に接していただき、より多くの方たちに、旅の新しい楽しみ方や意外な面白さに出会ってほしいと願っています。

この記事をシェアする

関連記事

-

日本のJTBから世界のJTBへ。MLBとの国際パートナーシップ締結で深めたグローバルビジネスへの確信と期待【後編】

- インタビュー

-

「感動のそばに、いつも。」を礎に。JTBが邁進するグローバルスポーツビジネスへの挑戦【前編】

- インタビュー

-

出会いから結婚、そしてその先へ。JTBの結婚相談サービス「ふたり紬 by JTB」

- インタビュー

-

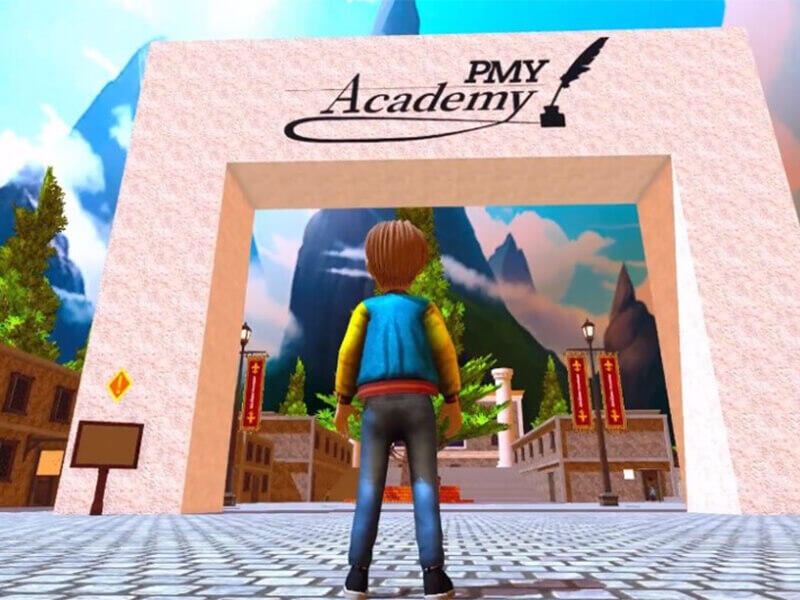

中高生の探究学習・キャリア学習への活用に期待。メタバース上で企業の事業活動が学べる「PMYアカデミー」

- インタビュー

-

「どこへ行くか」より「何をするか」。あなただけの「したい」を叶える海外旅行専門店「StudioJTB」

- インタビュー

-

海外旅行の「当たり前」を叶え、次世代にも旅の価値を届けるために。JTBが歩んだ昭和100年

- インタビュー

-

異文化理解の始まりは「教育」。旅行と学びをつなぎ、発展へ導くJTBマレーシア

- インタビュー

-

地域の魅力を旅に込めて。「旅の過ごし方」が創るお客様と地域の深いつながり

- インタビュー

-

サステナビリティとは、日本の「当たり前」を価値に変えること。JTBとメズム東京が考える、これからの旅と宿泊

- インタビュー

-

大切なのは、共感と理解とリスペクト。旅行を通じて「真の交流」に貢献する会社へ

- インタビュー

-

世界を舞台にビジネスを拡大せよ。JTBのグローバルへの挑戦「SAMURAI NEOプロジェクト」

- インタビュー

-

「JTBグループとしてできることを沖縄のために」地域とともに創る沖縄北部の未来

- インタビュー

-

道頓堀の夜を盛り上げる。JTBが世界的パフォーマーと挑む、新たなエンターテイメント

- インタビュー

-

観光地のストーリーに没入。ソニーマーケティングとJTBが目指す地球丸ごとテーマパークの夢

- インタビュー

-

ゴールは地域貢献。フィールドを超えてつながるJリーグとJTB

- インタビュー

-

自由と安心、欲張りな旅へ。ヨーロッパ周遊バス「ランドクルーズ」が変える旅のスタイル

- インタビュー

-

小豆島で実践した観光DXを全国へ。人口減少が進む島の未来を賭けたプロジェクト

- インタビュー

-

JTB社員らしく「挑戦し続ける」チャレンジド社員が、地図とコンパスで切り拓く未来

- インタビュー

-

東北の子どもたちが東北の未来を考える「東北MIRAI会議」を共催。産学連携で見えた可能性

- インタビュー

-

兄弟姉妹のような距離から生まれる、ガイドブックにはないリアルな旅体験。「大阪B&Sプログラム」でつくる新しい教育旅行

- インタビュー

-

個々の違いこそが宝物。「違いを価値に、世界をつなぐ。」JTBのDEIB推進

- インタビュー

-

沖縄で40回目を迎えた「杜の賑い」 JTBがつなぐ未来への架け橋

- インタビュー

-

過去に"新しい旅のかたち"を作った人たちがいるから、いまがある。「旅の図書館」と振り返る、人々の暮らしと旅の変遷

- インタビュー

-

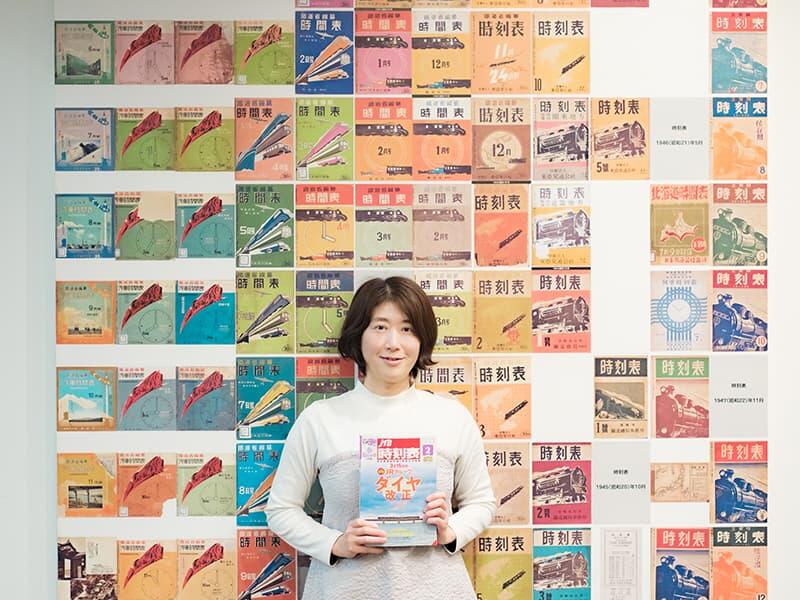

「JTB時刻表」創刊100周年。1kgの重さに込められた編集へのこだわり

- インタビュー

-

感動体験がいい未来をつくる力となる。JTB社長 山北栄二郎が語る「交流創造事業」の可能性

- インタビュー

-

情熱を持ち続け、高いレベルのフェンシングをやり切りたい――松山恭助がグラン・パレの先に見たもの

- インタビュー

-

誰もが、いつでも自由に旅を楽しめる社会へ。JTBが取り組むユニバーサルツーリズム

- インタビュー

-

週末、宇宙行く?JTBが共創する「OPEN UNIVERSE PROJECT」で広がる新たな旅の可能性

- インタビュー

-

記憶に刻まれる万博を目指して。日本国際博覧会協会とJTBが語る「2025年大阪・関西万博」が未来に残すもの

- 対談

-

震災から1年。JTB金沢支店が地域と取り組む能登半島の復興支援とこれから

- インタビュー

-

食から始まる地域への旅。「るるぶキッチン」が描く新しい観光の入口

- インタビュー

-

JTBハワイ60周年。ハワイと共に歩んだ道のりを糧にさらなる交流創造へ

- インタビュー

-

"さいたま愛"を次世代につなぐ。地域振興で豊かな暮らしを目指す観光開発プロデューサー(埼玉編)

- インタビュー

-

非日常の旅を通してお客様と従業員の心を1つにつなぐ「ホスピタリティ」

- 特別対談

-

アサヒビールとJTBが共に手を携えて。共創から始まる「つなぐ・つくる・つなげる」

- インタビュー

-

何度来ても飽きさせない魅力がある。「日本の旬」担当者が語る、京都・奈良・滋賀の新たな魅力

- インタビュー

-

地域と歩む"観光地経営"。鍋ヶ滝公園オーバーツーリズムの解決から始まった熊本県小国町とJTBの絆

- インタビュー

-

国家行事の裏に「PLM」あり!賓客の来日をサポートする究極の黒子

- インタビュー

-

「食」を通してその土地の文化を知る。福岡の屋台で体験するガストロノミーツーリズム

- インタビュー

-

豊かな観光資産で地域活性化へ。富士山の魅力と地域をつなぐ観光開発プロデューサー(山梨編)

- インタビュー

-

野球と旅、「体験できる場」を未来に残していくためにそれぞれが果たす役割

- 特別対談

-

「日常の中にある"学び"を伝えたい」 自身の仕事と子育て経験から得た気づきを「OYACONET事業」に込める

- インタビュー

-

安全と地域貢献への想いを胸に。JTBグループの一員として広島空港を支える縁の下の力持ち

- インタビュー

-

「本気」は人の心を動かす。市場を起点に香川の未来を拓く観光開発プロデューサー(香川編)

- インタビュー

-

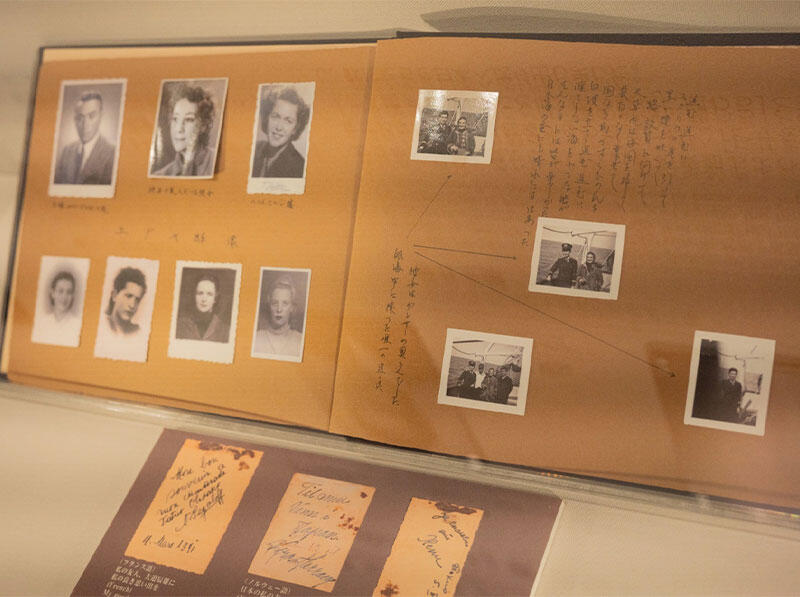

"心の交流"が平和への一歩。戦禍、ユダヤ難民救済のバトンをつないだ想いは、今そして未来のJTBグループへ

- インタビュー

-

「楽しかった」では終わらない。社員とお客様が一緒に取り組むサステナブルな体験「JTB地球いきいきプロジェクト」

- インタビュー

-

地域創生に取り組む意義と、隠岐での経験で見えたこれから

- インタビュー

-

島で暮らしながら地域創生に挑んだ2年間。

隠岐プロジェクトのこれまで- インタビュー

-

歴史的ルートが、いま悲願の観光資源へ。

地域の夢と歩む観光開発プロデューサー(富山編)- インタビュー

-

新しい関係を創り、交流を深め、真心を伝える。

日常にも感動を、「リビング・オーベルジュ」で- インタビュー

-

旅はもちろん、あらゆるものをガイドする

50周年に振り返る「るるぶ」の足跡- インタビュー

-

一生の思い出になる、人生にかかわることもある。

学生だからこそできる海外旅行を「ガクタビ」で。- インタビュー

-

先生が、生徒が、紡いできた修学旅行の歴史。

時代と共に変わったこと、変わらないこと。- 対談

-

訪日外国人観光客に選ばれ続けて60年。

「サンライズツアー」はこれからも地域とともに走り続ける。- インタビュー

-

栄光と葛藤の狭間でもがき、飛躍を遂げた松山恭助。

家族と仲間の支えを背に、フェンシングの聖地"パリ"での勝利に向かい邁進する。- インタビュー

-

宇宙飛行士・山崎直子さんと対談!

子どもの頃に夢見た「宇宙への旅」がもっと身近に- 特別対談

-

相手を思って選べば、もっと気持ちは伝わる。

いま旅行や体験が「感動」を届けられるギフトへ。- インタビュー

-

科学への好奇心を、この国の未来のチカラに。最先端をゆく研究者に、アイデアで挑む中高生たち。

- 対談

-

知られざる魅力を掘り起こせ!

地域の未来に向けて伴走する、観光開発プロデューサー(千葉編)- インタビュー

-

これからの旅行は、信頼できるコンシェルジュに、 お好きな場所からリモートで相談する。

- インタビュー

-

北海道の担当者に聞いてみた 今話題のアドベンチャーツーリズムとは?

- インタビュー

-

捨てられてしまう野菜に、旅する機会を。

シェフの手による缶詰で、食品ロス削減へ。- 対談

-

ラグビーW杯 、直前対談!人々を魅了し、交流と感動を生む、スポーツと旅の共通項

- 特別対談

-

旅先で、農作業をして、生まれる人との出会い。 農業支援の先に浮かぶ、地方の元気な未来像。

- 対談

-

「情報を、魅力を、想いを」、あなたの国の言葉にして。 多言語コミュニケーションツールが高める、観光客の満足度。

- インタビュー

-

知るだけでも大きな一歩!ハワイの未来をつくるために、いまできること

- インタビュー

-

東海道新幹線が、イベント空間に!貸切車両で移動しながら、深めるコミュニケーション。

- 対談

-

ゆったりと流れる時間の中で、「人」と「世界」がつながっていく旅・クルーズ

- インタビュー

-

ホノルルフェスティバルが4年ぶりにリアルで! 自然や文化があらためて教えてくれた交流の魅力

- レポート

-

アメニティグッズのプラスチック廃棄をゼロに。宿泊施設のおもてなしを、リサイクルで支える。

- インタビュー

-

観光地のゴミ問題を解決したい。社会課題に立ち向かった社員たちの想いとは?

- インタビュー

-

旅先でこそ、生まれること、つながることがある。~ ワーケーションのススメ ~

- インタビュー

-

ボッチャで、温泉街を盛り上げる!人や地域をつなぐ、パラスポーツの可能性

- レポート

-

観光の力で、ふるさとを次の世代へ ~カナダには、未来へとつながる旅がある~ (後編)

- 対談

-

観光の力で、ふるさとを次の世代へ ~カナダには、未来へとつながる旅がある~ (前編)

- 対談

-

ふるさと納税で地域の魅力を掘り起こす。そこにかける若手社員の想いとは。

- インタビュー

-

もっと広く、深く、届けJTBの想い。コーポレートサイトは、こうして生まれ変わった。

- インタビュー

-

子どもの未来を変えた、あるガイドとの出会い。価値ある「交流」を創り出すロイヤルスタッフとは。

- インタビュー

-

あなたの地域を、交流を、「るるぶ」が応援!コロナ後、日本の希望は地方にアリ!

- インタビュー

-

外国人観光客のトレンドが変わってきている?日本でこそ得られる、新たな視点や学び。

- インタビュー