ゴールは地域貢献。フィールドを超えてつながるJリーグとJTB

- インタビュー

- スポーツ

- 共創

- 地域交流

- 地域創生

- 旅行

2025年4月1日、JTBと公益社団法人日本プロサッカーリーグ(以下、Jリーグ)は、サッカーや地域を起点とした交流事業の促進を目的に、サポーティングカンパニー契約を締結しました。

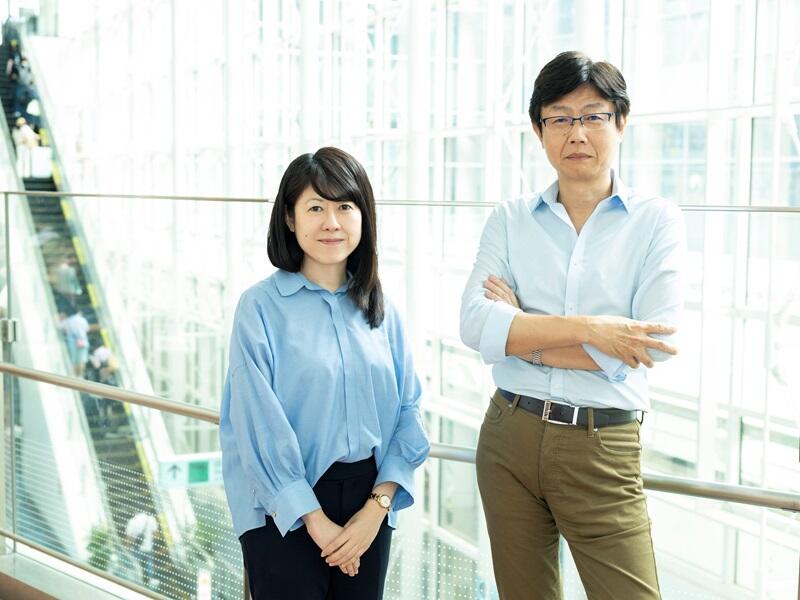

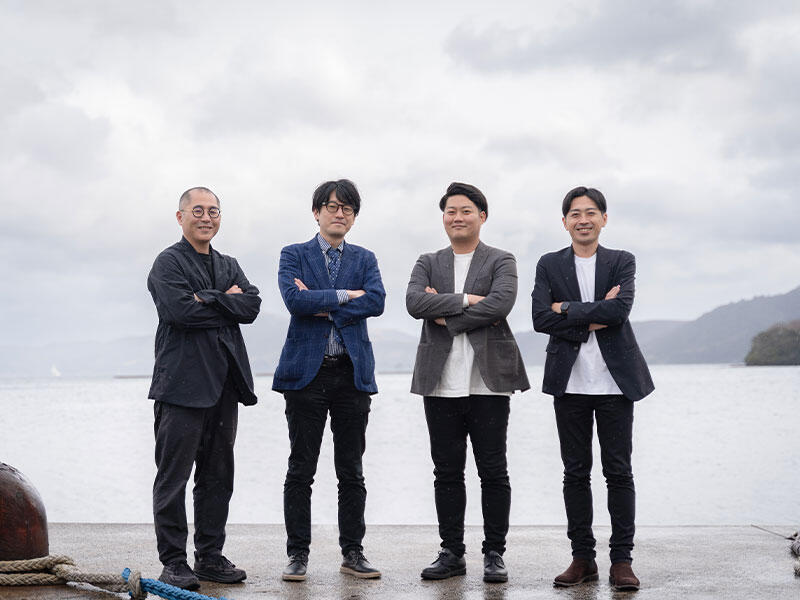

では、JリーグとJTBの共創はサッカーの盛り上がりに、地域の活性化に、どのような変化をもたらすのでしょうか。Jリーグのパートナーシップダイレクターを務める叶屋宏一さん、JTBスポーツ・エンタテイメント共創部の嶋津伸二郎の対談から迫ります。

公益社団法人 日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)パートナー事業部 パートナーシップダイレクター 叶屋宏一

株式会社三和銀行(現・株式会社三菱UFJ銀行)に入行。その後、外資系金融会社を経て、2004年にヴィッセル神戸に入社。専務、社長を歴任し2012年退社後、ヴィッセル神戸のスポンサーであったアンファー株式会社の外部コンサルティングに携わり、2016年に常務として同社入社。2020年に同社の代表取締役社長に就任。その経験と知見を生かし、2024年7月から現職。

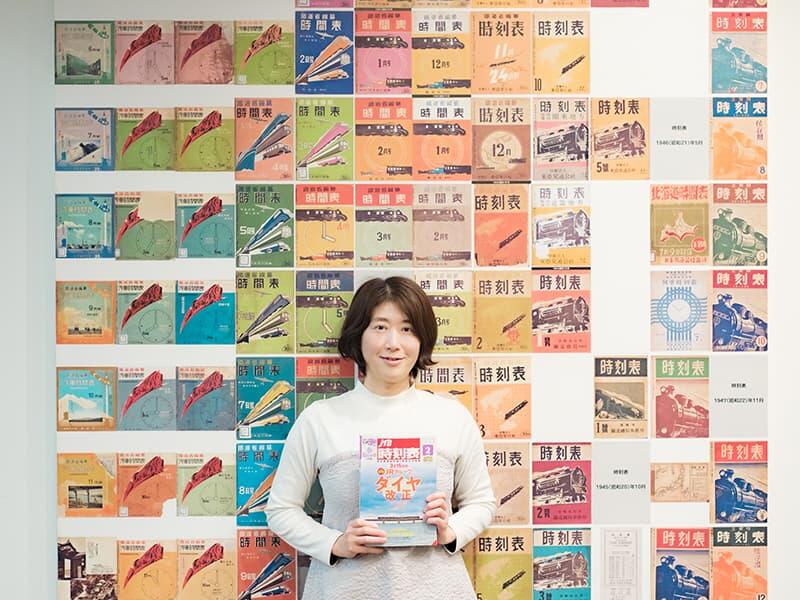

JTB ツーリズム事業本部 スポーツ・エンタテイメント共創部 嶋津 伸二郎

1999年入社。配属された釧路支店でアイスホッケー実業団チームを担当したことをきっかけに、スポーツ事業に関わるように。その後、法人営業札幌支店ではプロ野球チーム担当、スポーツマーケティング事業部ではラグビーワールドカップなどメガスポーツイベントにも従事。2021年からは、北海道事業部にて北海道ボールパークとの連携事業を担当し、2024年から現職。

JリーグとJTBがサポーティングカンパニー契約を締結

———2025年4月、サポーティングカンパニー契約を結んだJリーグとJTB。その経緯をお聞かせください。

叶屋(Jリーグ):Jリーグは「百年構想」というスローガンのもとに成り立つ組織です。その背景には、初代チェアマンを務めた川淵さんの「あなたの町に、緑の芝生に覆われた広場やスポーツ施設をつくりたい」という想いがあります。つまりはサッカーという競技の隆盛にとどまらない、地域貢献と地域密着を目指していいます。そういう意味で、全国47都道府県に拠点を持ち、各地で地域や自治体と連携した取り組みを行っているJTBに深く共感しましたし、JTBは複数のJリーグクラブのスポンサーもされ、サッカーとの親和性も高い。これはもう、お声掛けするしかないぞ、ということで私からお声掛けさせていただきました。

嶋津(JTB):個人的にとてもわくわくしましたし、JTBとしても光栄なお話でした。僕は北海道の札幌出身。今の部署に異動になる前はJTBの北海道事業部の一員として、北海道コンサドーレ札幌のスポンサードにも携わっていました。ただ、クラブ単位のスポンサー契約では、どうしてもできることが限られてしまいます。より大きな事業規模で、もっとスポーツとの共創ができるのではないか。この想いは自分のなかでもくすぶっていたので、願ってもない巡り合わせというか、ご縁を感じましたね。

叶屋(Jリーグ):そう、本当にご縁です。何しろ、現・チェアマンの野々村さんもコンサドーレの選手でしたし、現役引退後にはコンサドーレの会長も務めた人物ですから。

———すると、とんとん拍子に契約締結に至ったのでしょうか。

叶屋(Jリーグ):正直なところ、なかなか大変でした(苦笑)。サポーティングカンパニー契約をより一般的な言葉に置き換えるなら、“協賛契約”です。地域貢献を共通項に、事業フィールドのまるで異なるJTBとJリーグが手を組む。嶋津さんも僕も、顔を合わせるたびに「こんなこともできる、あんなこともできる」とアイデアが湯水のように湧いてきます。しかし、これがビジネスの契約である以上、そのアイデアが絵空事では通用しないんですよね。

嶋津(JTB):お互いのフィールドは全く異なっていても、Jリーグさんとは本当に親和性が高くて、アイデアはいくらでも出てくるんですよね。Jリーグには、より深くリーグを楽しむための「JリーグID」を保有される方が約480万人いらっしゃって(2025年7月時点)、クラブ数は41都道府県に60。大勢のサポーターの皆さんがスタジアムに足を運び、熱狂的な応援されるわけです。この数字だけでもどうしても夢が膨らんでしまう。

しかし、契約締結を実現するには、双方にビジネス上のメリットがなくてはなりません。当社としての事業性を担保するために叶屋さんには色々な提案をいただきながら、埋めていく作業をしました。恐らく終盤は週4回くらい打ち合わせしていました(笑)。

叶屋(Jリーグ):無事に契約締結に至れたのは、嶋津さんの熱意の賜です。JTBもJリーグも、どちらも大きな組織。私自身、かつてはヴィッセル神戸の運営に携わっていましたが、クラブ単位のスポンサードは地域貢献へのロードマップも理解されやすく、費用対効果もわかりやすい。一方、今回のような大規模な契約を締結させるのは、本当に大変です。嶋津さんの熱意がなければ、絶対に成立しなかった。感謝しています。

過去最高の入場者数にも無関係でない、継続的な地域貢献

———両社を結びつけた「地域貢献」。Jリーグでは、どのような取り組みをされているのですか。

叶屋(Jリーグ):冒頭にもお話ししたとおり、Jリーグは各クラブが地域に密着しています。地域の皆さんの応援があってこそ、クラブに所属する選手は奮起できますし、各クラブは地域に愛される存在でなくてはいけません。そのための取り組みのひとつが「ホームタウン活動」です。例えば、地元の小学校にサッカーボールを寄贈したり、地元の農家さんのアドバイスを受けながら田植えのお手伝いをしたり、地域のゴミ拾いをすることもあります。各クラブがそれぞれに活動し、この「ホームタウン活動」は年間3万2,000回超。1クラブにならすと年間約500回になります。

嶋津(JTB):Jリーグは「シャレン!」と称した、社会連携活動もされていますよね。以前、私たちJTBも川崎フロンターレの取り組みに参加させていただきました。(※) そのときは「発達障害児向けサッカー×ユニバーサルツーリズム」をテーマに、発達障害のあるお子さんをフロンターレのホームスタジアムにお招きして、感覚過敏のお子さんでも安心して過ごせるセンサリールームを設置して。当時は元日本代表の中村憲剛さんも現役。参加した子どもたちにとっては、本当に貴重な体験だったのではないでしょうか。

※ JTBeing記事:誰もが、いつでも自由に旅を楽しめる社会へ。JTBが取り組むユニバーサルツーリズム

叶屋(Jリーグ):「シャレン!」の取り組みは2020年に始まり、特に「ホームタウン活動」に関してはJリーグが発足した1993年から続く取り組みです。クラブは目先のスポンサーやチケット売上などの短期的な収益を追うだけでなく、地道で泥臭い取り組みをくじけることなく続けることに意味があり、だからこそ、各クラブが地域の皆さんに愛される。Jリーグは2024シーズンに過去最高となる入場者数1200万人を突破しましたが、この大きな数字にも、地域密着の地道な活動が無関係ではないはずです。

観光と観戦をセットにした、アウェイツーリズムの確立

——— 過去最高の観客動員数を記録した一方、Jリーグが抱える課題をお聞かせください。

叶屋(Jリーグ)::1200万人という数字に満足することなく、今後もさらに観客動員数を増やしていく。これは私たちが常に考えなければならない、永遠の課題です。そして、この課題解決には間違いなく、JTBとの共創が生きるはず。地域創生はもちろん、JTBは人流を創るプロでもある。私たちJリーグはJTBと手を携え、「アウェイツーリズム」という旅のスタイルを確立させたい。そう考えています。

———「アウェイツーリズム」、どんなものなのでしょうか。

叶屋(Jリーグ)::読んで字のごとくではありますが、自分が応援するクラブとは敵対するクラブのスタジアムに足を運び、サッカー観戦を楽しむことです。Jリーグの試合はおおよそ1週間ごとに開催されますが、各クラブはホームスタジアムと敵地のスタジアムを行き来するため、ホームでの試合は2週間に1回。すると年間19試合しかなく、サポーターの皆さんにより多くの試合を観戦いただくには、アウェイの地にも足を運んでいただく必要があります。単純なことではありますが、これが意外と難しい。各クラブとしては率直に、自分のチームを長く熱く応援してくれる、地元のファンを大切にしたい想いがある。ここにリソースの問題も重なり、アウェイサポーターの集客に注力するのは簡単ではありません。

嶋津(JTB):そこで、私たちJTBの核である旅行が生きます。アウェイの試合に足を運ぶことは、まだ見ぬ土地を訪ねることができる絶好の機会。特にJリーグは土日を中心とした週1開催です。夏場ともなるとナイトゲームも増えるので、観戦と観光をセットにしやすい。例えば、JTBには、旅先を存分に楽しめる「満喫クーポン」というサービスがあります。これは観光も体験も食事も、地域の魅力がいっぱいに詰まった施設やお店をお得に利用できるクーポンで域内周遊を訴求する仕組みです。例えば、このクーポンにJリーグの自由席観戦をセットにしたなら、旅先で「ちょっと行ってみようかな?」という気持ちを喚起して、”旅ナカ観戦“という新たな観戦スタイルを作れるかもしれません。

叶屋(Jリーグ):観光とJリーグ観戦をセットにした旅行を楽しまれている方は、すでに大勢いるはずです。実際、ものすごく楽しいんですよ。ただ、最初の一歩を踏み出してもらうのが意外と難しい。実際に体験したらやめられなくなるんですけどね。私自身も妻と一緒に、観戦と観光を一度に楽しむのが定番です。もう、長崎なんて最高でしたよ。軍艦島に行って、ちゃんぽんを食べて、旅行の締めくくりにV・ファーレン長崎の試合を観戦。当時は今の新スタジアムが完成する前でしたけど、歴史も文化もグルメも移動も楽しめましたから。

ミクニワールドスタジアム北九州のバックスタンドのすぐ後ろには、海が広がっている。

あとはギラヴァンツ北九州のホーム、福岡の北九州もおすすめです。門司港を楽しんで、うまいラーメンに舌鼓を打って、ミクニワールドスタジアム北九州へ。このスタジアムは小倉駅から徒歩5分の好立地で、しかもコンパクトかつ臨場感があって、本当に素晴らしいんですよね。

嶋津(JTB):叶屋さんのお話を聞いているだけでも「行ってみたい!」という気持ちになりますよね(笑)。ただ、叶屋さんがおっしゃるとおり、最初の一歩を踏み出すのは簡単ではありません。特にお一人で参戦する場合は、敵地に踏み込む勇気も必要かもしれない。それなら、私たちJTBがアウェイサポーターの皆さんが集える場所を用意し、おもてなしをすればいいではないか。アイデア段階ではありますが、そんなことも考えています。まさに交流創造事業ではないかと。

嶋津(JTB):このアイデアの原点は、当時、北海道日本ハムファイターズからメジャーリーグに移籍したダルビッシュ選手の、初登板にあります。記念すべき初登板に向けツアーを組みまして、試合は大盛り上がりでしたが、試合終了後には開いているお店も少なかったため、添乗していた私のほうで、ツアー参加者の皆さんに、缶ビールとちょっとしたおつまみを用意して交流会を開きました。ほんの気持ち程度だったのですが、それが大変喜んでいただけた。ツアーのお客様同士も意気投合され、今も一緒にファイターズの試合を観戦されている方もいるようです。そういった交流を創出するような仕掛けを実施していきたいと考えています。

意義ある共創に向け、膨らむ夢とアイデアを着実に実現

———お話を聞いているだけでもわくわくするようなアイデア、ほかにもあるはずです。今後の展望をお聞かせください。

叶屋(Jリーグ):夢が膨らみすぎて、困ってしまうくらいですよ(笑)。しかし、その夢を単なるアイデアで終わりにせず、しっかりと具現化していくことがサポーティングカンパニー契約を結んだ意義です。その意義のひとつとして、Jリーグではパートナー契約をしているパートナーさまが一堂に会し、意見を交わし合う、年に4回のパートナーミーティングを実施しています。JTBも、Jリーグのトップパートナー社の担当者の方々とひざを突き合わせなら今後のビジョンを語る。これはJリーグの未来を拓くのはもちろん、他社と交流することで、JTBの事業にも良い影響があればいいなと、勝手ながら願っています。

嶋津(JTB):まさに、今回の契約がもたらしてくれた出会いですね。パートナー各社さんとも、すでに共創の可能性を感じています。例えば、JリーグとNTTさんが共同開催されている「サステナカップ」。これは環境に良い取り組みをしたクラブが表彰される、サポーター参加型の気候アクションへの取り組みです。スマホのアプリ上に出題される気候変動を食い止めるためのクエストに参加したり、クイズに回答したりするとポイントが溜まり、そのポイントが、自分が登録している応援クラブに加算されてく仕組みです。つまりは、サポーター自身のアクションがクラブの評価につながる。Jリーグと共創するからこその取り組みです。これに全国47都道府県に拠点を持つJTBと連携することで、規模をより広げられるのではないか、なんてことも検討していきたいです。

叶屋(Jリーグ):そしてJTBは、旅行のみならず、交流創造力という点において、さまざまなソリューションとリソースをお持ちです。それらを借りれば、サッカーだけではない、地域に密着したJリーグの取り組みをより知っていただけるはずです。今は嶋津さんと二人でひざを突き合わせる機会が多いのですが、今後さまざまな方に関わっていただくことでまた違った観点からの共創も進めていけたなら、さらに可能性が広がります。

嶋津(JTB):おっしゃるとおり、JTBのリソースを有効活用することができれば、サッカーにあまり関心のない方々に対しても、大きな力を発揮できるはずです。Jリーグはヨーロッパリーグの開催時期に合わせることを目的に、来たる2026/27シーズンから開催時期を今の2月開幕から8月開幕に移行する予定です。その過渡期にあたる半年間には、特別大会の開催が予定されています。この大会を広く周知し、集客や盛り上げを図るための施策が求められるなか、JTBとしてはどんなことができるだろう……と、本当に次々とアイデアが浮かんできますね(笑)。

しかし、叶屋さんのおっしゃるとおり、重要なのはアイデアを具現化すること。そのためにもJTBグループ内にも仲間を増やし、Jリーグとの意義ある共創を実現させたいですね!

文:大谷享子

写真:鍵岡龍門

編集:花沢亜衣

この記事をシェアする

関連記事

-

出会いから結婚、そしてその先へ。JTBの結婚相談サービス「ふたり紬 by JTB」

- インタビュー

-

中高生の探究学習・キャリア学習への活用に期待。メタバース上で企業の事業活動が学べる「PMYアカデミー」

- インタビュー

-

「どこへ行くか」より「何をするか」。あなただけの「したい」を叶える海外旅行専門店「StudioJTB」

- インタビュー

-

海外旅行の「当たり前」を叶え、次世代にも旅の価値を届けるために。JTBが歩んだ昭和100年

- インタビュー

-

異文化理解の始まりは「教育」。旅行と学びをつなぎ、発展へ導くJTBマレーシア

- インタビュー

-

地域の魅力を旅に込めて。「旅の過ごし方」が創るお客様と地域の深いつながり

- インタビュー

-

サステナビリティとは、日本の「当たり前」を価値に変えること。JTBとメズム東京が考える、これからの旅と宿泊

- インタビュー

-

大切なのは、共感と理解とリスペクト。旅行を通じて「真の交流」に貢献する会社へ

- インタビュー

-

世界を舞台にビジネスを拡大せよ。JTBのグローバルへの挑戦「SAMURAI NEOプロジェクト」

- インタビュー

-

「JTBグループとしてできることを沖縄のために」地域とともに創る沖縄北部の未来

- インタビュー

-

道頓堀の夜を盛り上げる。JTBが世界的パフォーマーと挑む、新たなエンターテイメント

- インタビュー

-

観光地のストーリーに没入。ソニーマーケティングとJTBが目指す地球丸ごとテーマパークの夢

- インタビュー

-

ゴールは地域貢献。フィールドを超えてつながるJリーグとJTB

- インタビュー

-

自由と安心、欲張りな旅へ。ヨーロッパ周遊バス「ランドクルーズ」が変える旅のスタイル

- インタビュー

-

小豆島で実践した観光DXを全国へ。人口減少が進む島の未来を賭けたプロジェクト

- インタビュー

-

JTB社員らしく「挑戦し続ける」チャレンジド社員が、地図とコンパスで切り拓く未来

- インタビュー

-

東北の子どもたちが東北の未来を考える「東北MIRAI会議」を共催。産学連携で見えた可能性

- インタビュー

-

兄弟姉妹のような距離から生まれる、ガイドブックにはないリアルな旅体験。「大阪B&Sプログラム」でつくる新しい教育旅行

- インタビュー

-

個々の違いこそが宝物。「違いを価値に、世界をつなぐ。」JTBのDEIB推進

- インタビュー

-

沖縄で40回目を迎えた「杜の賑い」 JTBがつなぐ未来への架け橋

- インタビュー

-

過去に"新しい旅のかたち"を作った人たちがいるから、いまがある。「旅の図書館」と振り返る、人々の暮らしと旅の変遷

- インタビュー

-

「JTB時刻表」創刊100周年。1kgの重さに込められた編集へのこだわり

- インタビュー

-

感動体験がいい未来をつくる力となる。JTB社長 山北栄二郎が語る「交流創造事業」の可能性

- インタビュー

-

情熱を持ち続け、高いレベルのフェンシングをやり切りたい――松山恭助がグラン・パレの先に見たもの

- インタビュー

-

誰もが、いつでも自由に旅を楽しめる社会へ。JTBが取り組むユニバーサルツーリズム

- インタビュー

-

週末、宇宙行く?JTBが共創する「OPEN UNIVERSE PROJECT」で広がる新たな旅の可能性

- インタビュー

-

記憶に刻まれる万博を目指して。日本国際博覧会協会とJTBが語る「2025年大阪・関西万博」が未来に残すもの

- 対談

-

震災から1年。JTB金沢支店が地域と取り組む能登半島の復興支援とこれから

- インタビュー

-

食から始まる地域への旅。「るるぶキッチン」が描く新しい観光の入口

- インタビュー

-

JTBハワイ60周年。ハワイと共に歩んだ道のりを糧にさらなる交流創造へ

- インタビュー

-

"さいたま愛"を次世代につなぐ。地域振興で豊かな暮らしを目指す観光開発プロデューサー(埼玉編)

- インタビュー

-

非日常の旅を通してお客様と従業員の心を1つにつなぐ「ホスピタリティ」

- 特別対談

-

アサヒビールとJTBが共に手を携えて。共創から始まる「つなぐ・つくる・つなげる」

- インタビュー

-

何度来ても飽きさせない魅力がある。「日本の旬」担当者が語る、京都・奈良・滋賀の新たな魅力

- インタビュー

-

地域と歩む"観光地経営"。鍋ヶ滝公園オーバーツーリズムの解決から始まった熊本県小国町とJTBの絆

- インタビュー

-

国家行事の裏に「PLM」あり!賓客の来日をサポートする究極の黒子

- インタビュー

-

「食」を通してその土地の文化を知る。福岡の屋台で体験するガストロノミーツーリズム

- インタビュー

-

豊かな観光資産で地域活性化へ。富士山の魅力と地域をつなぐ観光開発プロデューサー(山梨編)

- インタビュー

-

野球と旅、「体験できる場」を未来に残していくためにそれぞれが果たす役割

- 特別対談

-

「日常の中にある"学び"を伝えたい」 自身の仕事と子育て経験から得た気づきを「OYACONET事業」に込める

- インタビュー

-

安全と地域貢献への想いを胸に。JTBグループの一員として広島空港を支える縁の下の力持ち

- インタビュー

-

「本気」は人の心を動かす。市場を起点に香川の未来を拓く観光開発プロデューサー(香川編)

- インタビュー

-

"心の交流"が平和への一歩。戦禍、ユダヤ難民救済のバトンをつないだ想いは、今そして未来のJTBグループへ

- インタビュー

-

「楽しかった」では終わらない。社員とお客様が一緒に取り組むサステナブルな体験「JTB地球いきいきプロジェクト」

- インタビュー

-

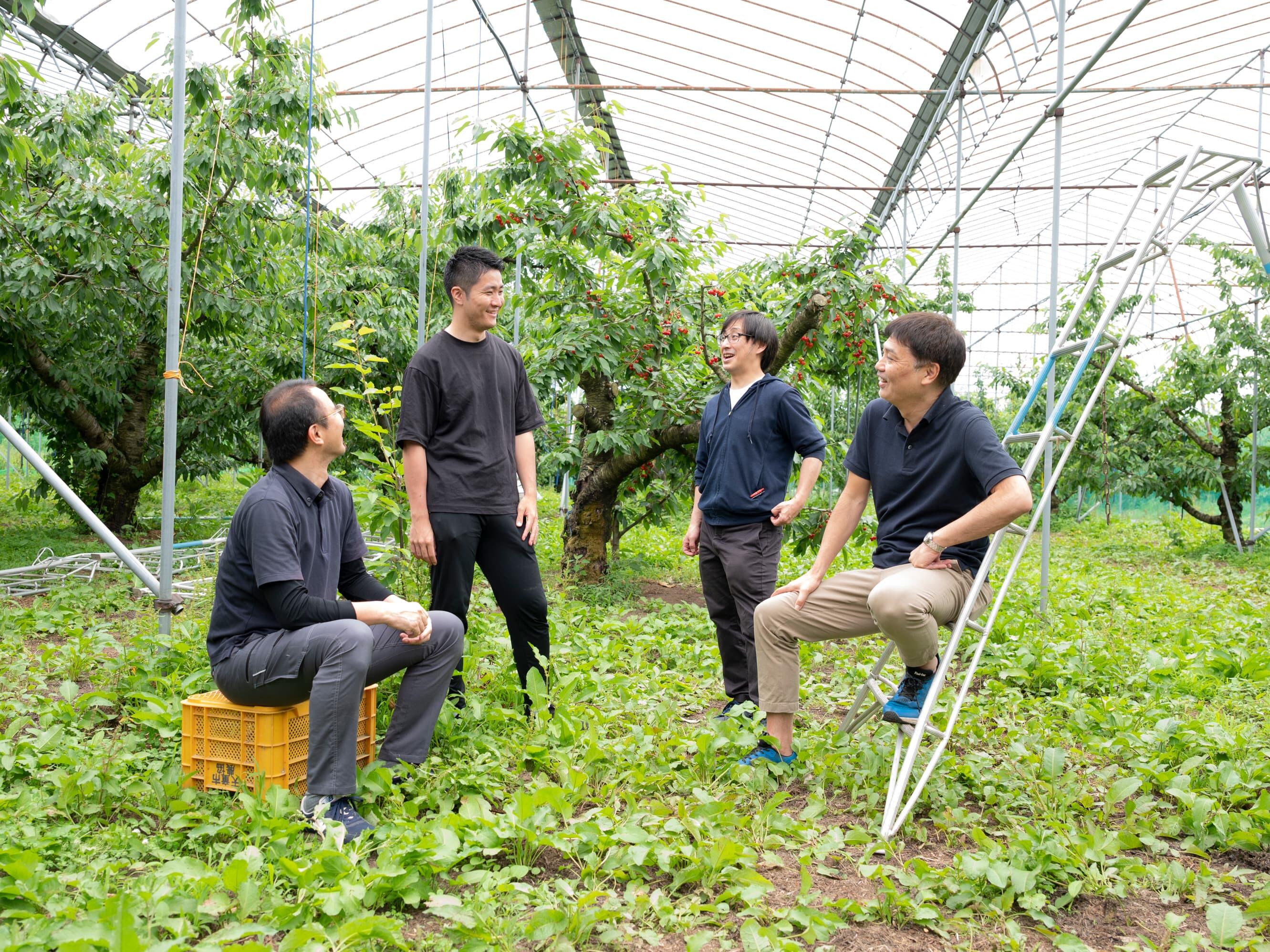

地域創生に取り組む意義と、隠岐での経験で見えたこれから

- インタビュー

-

島で暮らしながら地域創生に挑んだ2年間。

隠岐プロジェクトのこれまで- インタビュー

-

歴史的ルートが、いま悲願の観光資源へ。

地域の夢と歩む観光開発プロデューサー(富山編)- インタビュー

-

新しい関係を創り、交流を深め、真心を伝える。

日常にも感動を、「リビング・オーベルジュ」で- インタビュー

-

旅はもちろん、あらゆるものをガイドする

50周年に振り返る「るるぶ」の足跡- インタビュー

-

一生の思い出になる、人生にかかわることもある。

学生だからこそできる海外旅行を「ガクタビ」で。- インタビュー

-

先生が、生徒が、紡いできた修学旅行の歴史。

時代と共に変わったこと、変わらないこと。- 対談

-

訪日外国人観光客に選ばれ続けて60年。

「サンライズツアー」はこれからも地域とともに走り続ける。- インタビュー

-

栄光と葛藤の狭間でもがき、飛躍を遂げた松山恭助。

家族と仲間の支えを背に、フェンシングの聖地"パリ"での勝利に向かい邁進する。- インタビュー

-

宇宙飛行士・山崎直子さんと対談!

子どもの頃に夢見た「宇宙への旅」がもっと身近に- 特別対談

-

相手を思って選べば、もっと気持ちは伝わる。

いま旅行や体験が「感動」を届けられるギフトへ。- インタビュー

-

科学への好奇心を、この国の未来のチカラに。最先端をゆく研究者に、アイデアで挑む中高生たち。

- 対談

-

知られざる魅力を掘り起こせ!

地域の未来に向けて伴走する、観光開発プロデューサー(千葉編)- インタビュー

-

これからの旅行は、信頼できるコンシェルジュに、 お好きな場所からリモートで相談する。

- インタビュー

-

北海道の担当者に聞いてみた 今話題のアドベンチャーツーリズムとは?

- インタビュー

-

捨てられてしまう野菜に、旅する機会を。

シェフの手による缶詰で、食品ロス削減へ。- 対談

-

ラグビーW杯 、直前対談!人々を魅了し、交流と感動を生む、スポーツと旅の共通項

- 特別対談

-

旅先で、農作業をして、生まれる人との出会い。 農業支援の先に浮かぶ、地方の元気な未来像。

- 対談

-

「情報を、魅力を、想いを」、あなたの国の言葉にして。 多言語コミュニケーションツールが高める、観光客の満足度。

- インタビュー

-

知るだけでも大きな一歩!ハワイの未来をつくるために、いまできること

- インタビュー

-

東海道新幹線が、イベント空間に!貸切車両で移動しながら、深めるコミュニケーション。

- 対談

-

ゆったりと流れる時間の中で、「人」と「世界」がつながっていく旅・クルーズ

- インタビュー

-

ホノルルフェスティバルが4年ぶりにリアルで! 自然や文化があらためて教えてくれた交流の魅力

- レポート

-

アメニティグッズのプラスチック廃棄をゼロに。宿泊施設のおもてなしを、リサイクルで支える。

- インタビュー

-

観光地のゴミ問題を解決したい。社会課題に立ち向かった社員たちの想いとは?

- インタビュー

-

旅先でこそ、生まれること、つながることがある。~ ワーケーションのススメ ~

- インタビュー

-

ボッチャで、温泉街を盛り上げる!人や地域をつなぐ、パラスポーツの可能性

- レポート

-

観光の力で、ふるさとを次の世代へ ~カナダには、未来へとつながる旅がある~ (後編)

- 対談

-

観光の力で、ふるさとを次の世代へ ~カナダには、未来へとつながる旅がある~ (前編)

- 対談

-

ふるさと納税で地域の魅力を掘り起こす。そこにかける若手社員の想いとは。

- インタビュー

-

もっと広く、深く、届けJTBの想い。コーポレートサイトは、こうして生まれ変わった。

- インタビュー

-

子どもの未来を変えた、あるガイドとの出会い。価値ある「交流」を創り出すロイヤルスタッフとは。

- インタビュー

-

あなたの地域を、交流を、「るるぶ」が応援!コロナ後、日本の希望は地方にアリ!

- インタビュー

-

外国人観光客のトレンドが変わってきている?日本でこそ得られる、新たな視点や学び。

- インタビュー