異文化理解の始まりは「教育」。旅行と学びをつなぎ、発展へ導くJTBマレーシア

- インタビュー

- グローバル

- ダイバーシティ

- 教育

世界各国に150を超える拠点を有するJTBグループ。訪日旅行はもちろん、国際会議や展示会の仲介、文化交流イベントのプロデュース、さらには現地における観光インフラの運営まで、さまざまな領域においてグローバルに事業を展開しています。

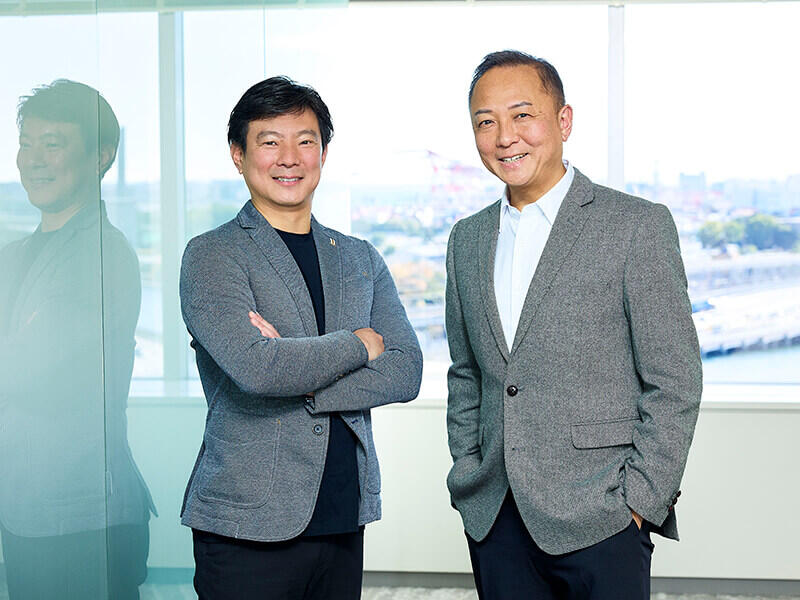

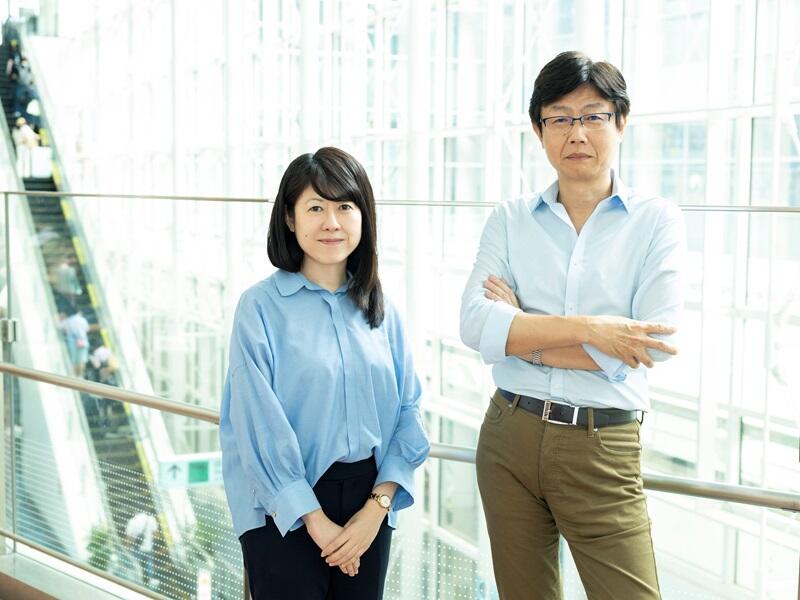

今回フォーカスするのは、JTBマレーシア(正式名称:Japan Travel Bureau(Malaysia)Sdn. Bhd.)の2人。海外事業会社で唯一、「教育旅行」部門を設立し、旅行と教育をつなげる取り組みに尽力しています。

その活動はマレーシア政府をも動かすほど。取り組みの中身や政府が動いた理由、そして今後の展望まで、JTBマレーシアのエリナとディラに聞きました。

JTBマレーシア 教育営業&開発課

Erina Iwasaki(エリナ)

2008年に現地採用としてJTBマレーシアに入社。海外事業会社で唯一となる教育営業&開発課の課長を務める。現地企業向けのHRDC研修を行う講師ライセンスも取得。日本人の父とマレーシア人の母のもとに生まれ、小学5年生のときに日本からマレーシアへ移住。中学校から現地の国立学校に通う。

JTBマレーシア 教育営業&開発課

Faradilla Menet(ディラ)

2016年に現地採用としてJTBマレーシアに入社。マレーシアの教育省や行政とも良好な関係を持ち、教育省から特別に認証された教育旅行プログラム「M-JETプログラム」の立ち上げを主導。マレーシアに生まれ育ち、2003年日本に留学。ビジネスマネジメントを学び、卒業後も計12年間、日本での生活を送る。

ダイバーシティな国の、ダイバーシティなJTBマレーシア

—— はじめに、JTBマレーシアの特徴や強みをお聞かせください。

エリナ:ずばり、働くメンバーの多様性の豊かさ。これが強みです。そもそもマレーシア自体がダイバーシティの国。マレー系や中華系にインド系、さらには外国人も多く住み、公用語のマレー語を筆頭に英語や中国語、タミル語も広く使われています。人種も言語も宗教も文化も異なる人々が互いを尊重し合いながら共生する国ですし、実際、JTBマレーシアにも多様なバックボーンを持つメンバーが在籍しています。

例えば、私自身は日本人の父とマレーシア人の母を持つハーフ。そして、ディラは生まれも育ちもマレーシアです。さらに、日本からの出向者や、マレー系と中華系のハーフのメンバーもいます。

ディラ:国籍や言語のみならず、メンバーの世代も多様です。だからこそ、さまざまなお客様への対応ができるのだと自負しています。お客様の要望に応え課題を解決するには、柔軟なアイデアが不可欠。旅行プログラムを企画する際は、インターン生からも積極的に意見を募っています。

エリナ:そうした強みを軸に、私たちが特に注力しているのが「教育」です。ディラも私も教育旅行の部門に所属していますが、グローバルに展開するJTBグループのなかでも、教育旅行を独立部署として設けているのはマレーシアだけ。これは私たちの誇りでもあります。

—— 「教育」に力を注ぐJTBマレーシア。その理由はどこにあるのでしょうか。

ディラ:教育に力を注ぐ背景には、私たちの実体験があります。

私は生まれも育ちもマレーシアですが、日本へ留学し、大学卒業後は日本企業に就職しました。12年間の日本での生活を通して感じたのは、「教育」と「旅行」が自然につながっているということです。修学旅行や海外研修、現地体験学習など、教室の外に出ることで学びが広がっていく。まさに“旅が学びをつくる瞬間”を、何度も目の当たりにしてきました。

一方のマレーシアでは、旅行はあくまでホリデー。余暇を楽しむレジャーとしての側面が強く、教育と結びつくことはほとんどありません。でも、私はこの状況を変えたい。母国のマレーシアにおいても、旅行と教育をつなぎ、学びにつなげたいと思ったんです。そんなときに目にしたのが、JTBが掲げる「交流創造事業」というキーワードでした。私の思い描く未来と重なり、深く共感したことを覚えています。

エリナ:旅行と教育をつなぐ。これはディラの言うとおり、マレーシアにはあまりない考え方かもしれません。私は小学5年生のときに日本からマレーシアに移り住みましたが、当時、衝撃を受けたのが教育でした。日本では座学と体験の両方を重視する一方、マレーシアは座学中心の、いわゆる詰め込み型教育が主流です。先生に教えられたことをひたすらノートに書き写し、とにかく暗記するという学習方法に面食らってしまって(笑)。

しかし、日本の修学旅行という文化を知るディラも私も、旅行と教育をつなぎ、学びにつなげることの大切さを知っています。だからこそ、マレーシアの教育を変えたい、と強く思うようになったんです。

ディラ:一方で、マレーシアは多様な人々が多様な価値観を尊重し合いながら経済成長を続ける、可能性に満ちた国でもあると思っています。例えば、マレーシアにおいて多数派を占める世界のムスリム人口は、2030年にキリスト教徒を抜き、2050年には世界人口の3分の1を占めると見込まれているんですね。となると、今後、日本とマレーシア、あるいはムスリムとの接点は間違いなく増加するはず。

そんな状況のなかで、日本にムスリムの人たちを迎え入れる準備が万端かというと、まだまだと言わざるを得ない状況ではないでしょうか。それならマレーシアのことも日本のこともよく知る私たちが日本の人たちにムスリムのことを伝える、つまりは教えられるのではないか。そう考え、JTBマレーシアでは「教育」を大きな柱に、「マレーシアにおける教育旅行」と「日本へのムスリムの啓蒙」に注力しています。

ムスリムについて伝えること、それが両国を結ぶ第一歩

—— 日本へのムスリムの啓蒙とは、具体的にどのような取り組みをしているのですか。

エリナ:ムスリムをお迎えする日本企業向けに、セミナーを開催しています。受講者は、訪日外国人の増加を実感しているレストランやホテルの方が多いですね。日本はマレーシア人にも人気の旅行先であり、もちろん、教育旅行先としても人気です。やはり、マンガやアニメの影響が大きいようです。

ディラ:昨今のマンガやアニメ人気はもちろんですが、1981年に日本や韓国といった東方の国を発展モデルとすべくマレーシア政府が掲げた「ルックイースト政策」の影響もあり、マレーシアには日本に憧れる人が多いんです。

ただ、ご存知のとおりムスリムには「ハラル」という教えがあります。豚肉やアルコールは禁じられ、牛肉や鶏肉はイスラム法に則った処理が必要。また、毎日5回のお祈りも欠かせません。そのため、ムスリムの人は、イスラムの習慣に不慣れな国を訪れることに、少なからず不安を抱いているという現状があります。

私自身、日本に留学した当初は戸惑いましたね。「日本はとても豊かな国なのに、ハラル対応の食品も礼拝室も、どうしてこんなに少ないのだろう?」と。

ところが日本での生活を続けるにつれ、印象が変化しました。例えばハラル認証には至っていなくとも、イスラムの教えに配慮した“ムスリムフレンドリー”の食品があったり、アルコール不使用のみりん風調味料があったり。そんな発見を通じて、日本にはムスリムを迎えることへの秘めた可能性があると気づいたんです。

エリナ:私たちの役割は、その可能性を具体的に引き出すこと。日本のレストランもホテルも、「ムスリムを迎えたい」という思いはあるものの、実際にどう配慮すればよいのかわからないケースが少なくありません。そこで私たちは、セミナーを開き、そのノウハウをお伝えしています。多様性に富んだバックグラウンドを持つメンバーが、日本文化もムスリム文化も熟知しているからこそ、双方のギャップを埋めることができるんです。

先日は「ハラル認証を受けた鶏肉しか食べられないとなると、鶏から産まれる卵の選び方にも配慮すべきなの?」という質問をいただきました。でも、卵は生きている鶏が産むものなので、禁忌には当たりません。こうした小さな疑問を一つずつ解いていくのも、私たちの大切な役割だと考えています。

とはいえ、日本に憧れるムスリムの人たちは、イスラムの教えを守りながらも和食に興味津々なんです。そのことを知った日本のホテルさんが、ハラルに配慮しながら和とマレーシアのフュージョン料理を提供してくださることもありました。特に学生たちにはラーメンが人気なので、ハラル対応のラーメンを食べたときの表情は抜群!日本で憧れのラーメンを食べられたことに感動して、何枚も写真を撮る姿はとても印象的でしたね(笑)。

旅行と教育を強固につなぐ、独自の「M-JETプログラム」

—— JTBマレーシアが進める教育旅行についても、具体的な取り組みをお聞かせください。

エリナ:大きな特徴は、2019年にスタートした「M-JETプログラム」です。この名称はマレーシアの教育省からご提案いただき、「マレーシア・ジャパン・エデュケーション・ツーリズム」の頭文字を取ると同時に、「マレーシアがジェット機のように速く前進していくように」という意味も込められています。

この背景には、政府による教育改革があります。長く主流だった詰め込み型教育を見直し、かつては“座学100点満点”だった内申点を、“座学50点・課外活動50点”に改めたのです。ただし実際に評価の対象となるのは、科学オリンピックだったり音楽コンクールだったり、何かしらの大会に出場した場合のみ。これでは特定のスキルを持つ生徒にしか適用されません。しかし、教育は本来、誰もが平等に受け、評価されるべきものです。そのため、より多彩な学びのカタチを模索する必要がありました。

ディラ:「M-JETプログラム」誕生のきっかけは、教育省が抱える課題でした。大臣から直接伺ったのは、「マレーシアの学校は学力の高い子を育てているのに、就職面接にはなかなか受からない。座学を頑張るあまり、コミュニケーション能力が育ちにくいのではないか」という問題意識です。

「机に向かうだけでなく、子どもたちをもっと外の世界に羽ばたかせたい」。この大臣の想いは、私たちが注力してきた教育旅行の考え方と重なりました。そこで、課外活動の評価対象の一つに“海外への教育旅行(国際課外活動)”を盛り込んでは、と提案したところ、大臣も高く評価くださったんです。

マレーシアの学生たちと空港にて

エリナ:「M-JETプログラム」はJTBマレーシアだけに許可された特別な取り組みです。参加した学生には国際課外活動の内申点として10点が加算され、引率の先生にも評価ポイントが付与される仕組みになっています。

私がJTBに入社した18年前、マレーシアから日本への教育旅行の手配はたったの2校。それがこのプログラムと日本人気の高まりが重なり、2025年度は52校にまで拡大しました。日本の修学旅行と違い、マレーシアでは任意参加の募集形式にもかかわらず、2025年度だけで約1500名の生徒を日本に送り出しています。

—— 「M-JETプログラム」はJTBマレーシアにのみ許可された取り組み。それほどまでにマレーシア政府の信頼を得られた理由は何だったのでしょうか。

JTBマレーシアの添乗員と学生たち

エリナ:まず、私たちが日本企業であること。そして、ご案内する生徒たちの安全を最優先に、組織としてコンプライアンスを徹底して守る姿勢が大きな信頼につながっているのだと思います。あとは、何よりもメンバーのパッションを評価いただけているのかな、と。

私たちは出発地となるマレーシアと目的地となる日本での業務を分けて考えることなく、出発から帰国までマレー語も日本語も話せるメンバーがしっかりと添乗します。そして、旅行の行程には日本の学校との交流やホームステイを盛り込み、旅行中には私たちメンバーが先生にもなるんです。

ディラ:添乗メンバーは生徒たちから「センセイ」と呼ばれるんですよ(笑)。生徒たちも日本語に興味を持っているので、嬉しそうに「センセイ、センセイ!」と声をかけてくれます。移動中のバスでは日本に関する話をしたり、クイズを出したりしながら学びを深めているのですが、そうしたコンテンツもすべて私たちの手作りです。

JTBマレーシアでは、採用段階から学歴よりもパッション重視。「旅行を通じ、マレーシアをもっと発展させたい」という想いの強さを見ているんです。だからこそ、メンバー全員が教育旅行のために一生懸命。そんな私たちのパッションが教育省の方に伝わり、「M-JETプログラム」につながったのだと自負しています。

「添乗が終わり、空港で学生さんたちと別れるときは毎回熱い思いがこみ上げます」(エリナ)

エリナ:そしてこの熱意は、生徒の皆さんにも伝わっているはずです。私たちは「自分の考えを書き出すこと」も教育の一つだと考えているので、オンライン形式のアンケートではなく、出発前後に紙形式のレポートを作成してもらっています。

出発前は「日本のアニメに触れたい」「テーマパークが楽しみ」という回答が大半ですが、帰国後には「学校交流やホームステイ、人とのつながりが一番印象に残った」「時間をきちんと守る日本文化を見習いたくなった」という回答に変化するんです。生徒一人ひとりが旅行を通じて、しっかりと学びを得てくれていることを実感しています。

教育への取り組みが、マレーシアと日本をつなぐ架け橋に

—— 改めて、JTBマレーシアが「教育」に注力する意義をお聞かせください。

エリナ:「M-JETプログラム」に参加された生徒たちの心の変化を見ても、教育の力は本当に偉大だと感じます。教育を通じて、日本の人はムスリムの文化を、マレーシアの人は日本の技術やマナーなどを深く理解し、それがお互いの国の発展につながっていくのではないでしょうか。

少子高齢化が進む日本において、海外の労働力をいかに受け入れるかは社会的な課題ですよね。一方のマレーシアは若者人口が多く、その多くが「日本に行ってみたい、日本のことを知りたい」と強く希望しています。こうした状況のなかで、私たちが取り組むムスリムの啓蒙や教育旅行は、まさにそれぞれをつなぐ架け橋になるはずです。

ディラ:どの国でも、未来を担うのは若者です。子どもへの教育こそが未来をつくります。そして、つい固定観念にとらわれてしまう大人とは違い、子どもはとても柔軟です。ムスリムの文化を伝えるにも、日本の文化を伝えるにも、子どもたちはスポンジのように新たな学びを吸収します。だからこそ、学生の皆さんに向けた教育旅行が大きな意義を持つのではないでしょうか。

—— それでは最後に、今後の展望をお願いします。

エリナ:私たちはマレーシアから日本だけでなく、日本からマレーシアへの教育旅行のお手伝いもしています。最近では、修学旅行先としてマレーシアを選ぶ日本の学校も増えてきました。

マレーシアは英語が準公用語で、治安も良く、物価も安く、何より多様な文化が共存しているため、ダイバーシティを学ぶのにも最適です。また、現地を訪れると「本当にどこにでも礼拝室があるんだ!」「コーラまでハラル認証されている!」といったように、日常の中に根付いた文化をリアルに体験できます。日本の学生の皆さんにこうした文化を学んでいただくためにも、今後はフロム・ジャパンの教育旅行にも、さらに力を入れていくつもりです。

ディラ:旅行と教育をつなぐだけでなく、企業も巻き込んでいきたいですね。JTBグループの強みは、全世界に広がるネットワークです。2年ほど前から「M-GETプログラム(マレーシア・グローバル・エデュケーション・ツーリズムの頭文字)」として、マレーシアから日本だけでなく各国への教育旅行の手配をしていますが、JTBグループのネットワークを活用すれば、より多くの子どもたちに国際的な学びの機会を提供できるはず。この広がりに興味を持ってくれる企業もきっとあると思うんです。

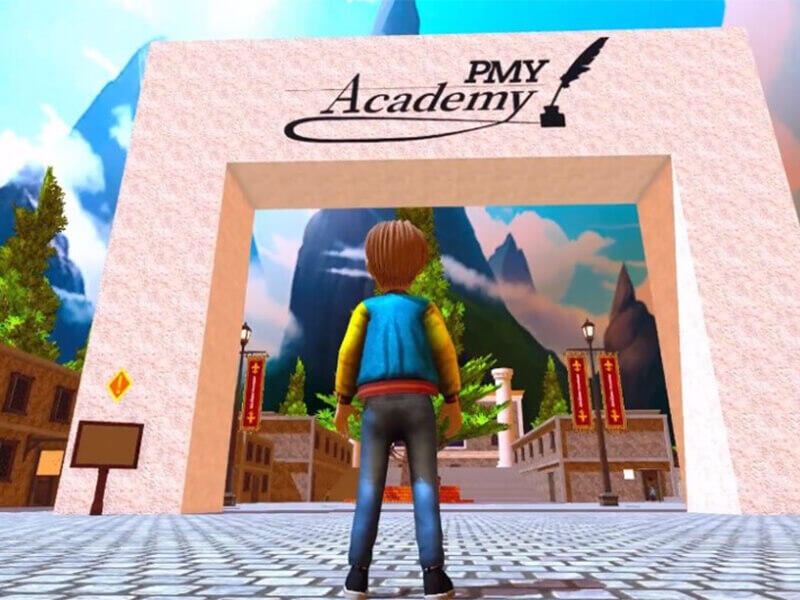

エリナ:個人的な展望としては、将来的に「JTBの学校」を開きたいですね。スポーツや音楽、アニメや絵など、子どもたちの個性をさらに引き出すことを目的に、スポーツや音楽の大会をマネジメントする部署を作ったり、本を出版したり、教育を柱にJTBのネットワークが活用できるシーンはたくさんありますから。

ディラ:私たちJTBマレーシアが持つ教育省との関係も大切な資産です。教育省と手を携えながらマレーシアの教育に変化を起こせれば、たとえそれが小さな変化であっても、やがて大きな変革につながっていくのではないか。そのことを信じ、国の発展に貢献し続けたいと考えています。

写真:Andy Leong Kam Ken

文:大谷享子

編集:花沢亜衣

この記事をシェアする

関連記事

-

「感動のそばに、いつも。」を礎に。JTBが邁進するグローバルスポーツビジネスへの挑戦【前編】

- インタビュー

-

出会いから結婚、そしてその先へ。JTBの結婚相談サービス「ふたり紬 by JTB」

- インタビュー

-

中高生の探究学習・キャリア学習への活用に期待。メタバース上で企業の事業活動が学べる「PMYアカデミー」

- インタビュー

-

「どこへ行くか」より「何をするか」。あなただけの「したい」を叶える海外旅行専門店「StudioJTB」

- インタビュー

-

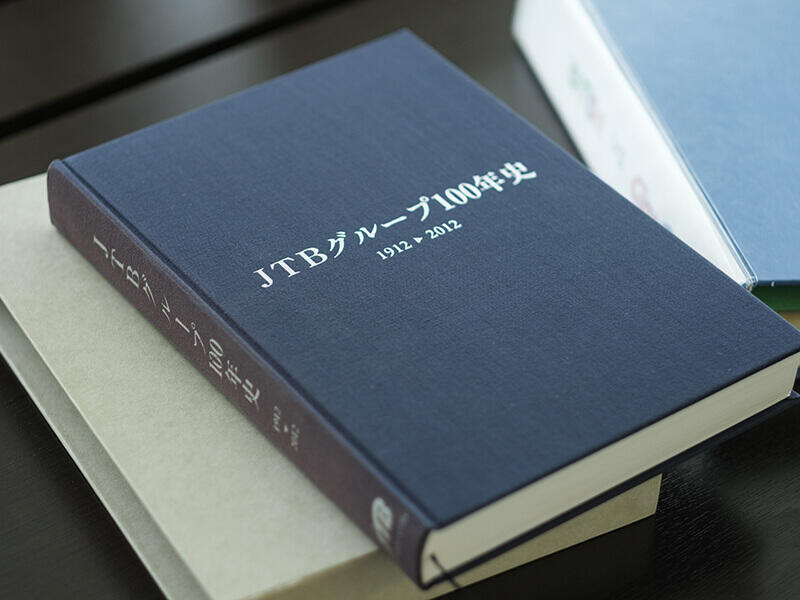

海外旅行の「当たり前」を叶え、次世代にも旅の価値を届けるために。JTBが歩んだ昭和100年

- インタビュー

-

異文化理解の始まりは「教育」。旅行と学びをつなぎ、発展へ導くJTBマレーシア

- インタビュー

-

地域の魅力を旅に込めて。「旅の過ごし方」が創るお客様と地域の深いつながり

- インタビュー

-

サステナビリティとは、日本の「当たり前」を価値に変えること。JTBとメズム東京が考える、これからの旅と宿泊

- インタビュー

-

大切なのは、共感と理解とリスペクト。旅行を通じて「真の交流」に貢献する会社へ

- インタビュー

-

世界を舞台にビジネスを拡大せよ。JTBのグローバルへの挑戦「SAMURAI NEOプロジェクト」

- インタビュー

-

「JTBグループとしてできることを沖縄のために」地域とともに創る沖縄北部の未来

- インタビュー

-

道頓堀の夜を盛り上げる。JTBが世界的パフォーマーと挑む、新たなエンターテイメント

- インタビュー

-

観光地のストーリーに没入。ソニーマーケティングとJTBが目指す地球丸ごとテーマパークの夢

- インタビュー

-

ゴールは地域貢献。フィールドを超えてつながるJリーグとJTB

- インタビュー

-

自由と安心、欲張りな旅へ。ヨーロッパ周遊バス「ランドクルーズ」が変える旅のスタイル

- インタビュー

-

小豆島で実践した観光DXを全国へ。人口減少が進む島の未来を賭けたプロジェクト

- インタビュー

-

JTB社員らしく「挑戦し続ける」チャレンジド社員が、地図とコンパスで切り拓く未来

- インタビュー

-

東北の子どもたちが東北の未来を考える「東北MIRAI会議」を共催。産学連携で見えた可能性

- インタビュー

-

兄弟姉妹のような距離から生まれる、ガイドブックにはないリアルな旅体験。「大阪B&Sプログラム」でつくる新しい教育旅行

- インタビュー

-

個々の違いこそが宝物。「違いを価値に、世界をつなぐ。」JTBのDEIB推進

- インタビュー

-

沖縄で40回目を迎えた「杜の賑い」 JTBがつなぐ未来への架け橋

- インタビュー

-

過去に"新しい旅のかたち"を作った人たちがいるから、いまがある。「旅の図書館」と振り返る、人々の暮らしと旅の変遷

- インタビュー

-

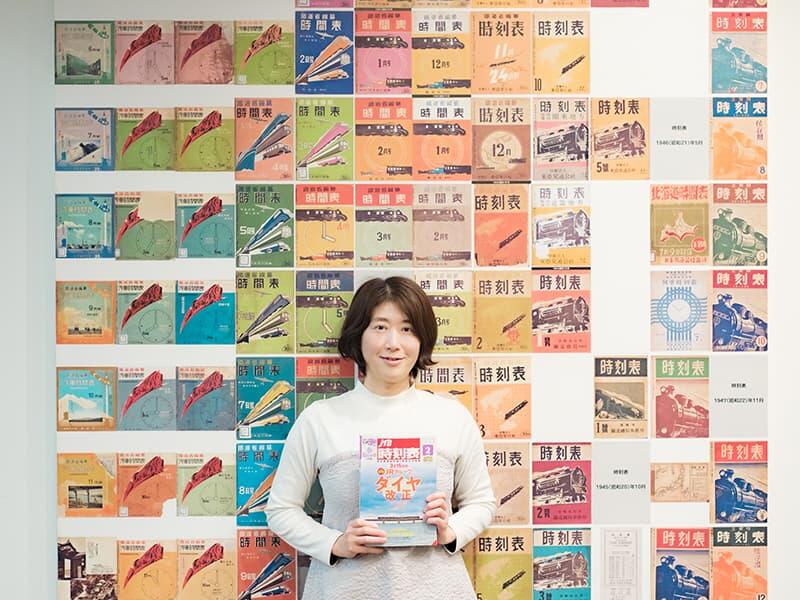

「JTB時刻表」創刊100周年。1kgの重さに込められた編集へのこだわり

- インタビュー

-

感動体験がいい未来をつくる力となる。JTB社長 山北栄二郎が語る「交流創造事業」の可能性

- インタビュー

-

情熱を持ち続け、高いレベルのフェンシングをやり切りたい――松山恭助がグラン・パレの先に見たもの

- インタビュー

-

誰もが、いつでも自由に旅を楽しめる社会へ。JTBが取り組むユニバーサルツーリズム

- インタビュー

-

週末、宇宙行く?JTBが共創する「OPEN UNIVERSE PROJECT」で広がる新たな旅の可能性

- インタビュー

-

記憶に刻まれる万博を目指して。日本国際博覧会協会とJTBが語る「2025年大阪・関西万博」が未来に残すもの

- 対談

-

震災から1年。JTB金沢支店が地域と取り組む能登半島の復興支援とこれから

- インタビュー

-

食から始まる地域への旅。「るるぶキッチン」が描く新しい観光の入口

- インタビュー

-

JTBハワイ60周年。ハワイと共に歩んだ道のりを糧にさらなる交流創造へ

- インタビュー

-

"さいたま愛"を次世代につなぐ。地域振興で豊かな暮らしを目指す観光開発プロデューサー(埼玉編)

- インタビュー

-

非日常の旅を通してお客様と従業員の心を1つにつなぐ「ホスピタリティ」

- 特別対談

-

アサヒビールとJTBが共に手を携えて。共創から始まる「つなぐ・つくる・つなげる」

- インタビュー

-

何度来ても飽きさせない魅力がある。「日本の旬」担当者が語る、京都・奈良・滋賀の新たな魅力

- インタビュー

-

地域と歩む"観光地経営"。鍋ヶ滝公園オーバーツーリズムの解決から始まった熊本県小国町とJTBの絆

- インタビュー

-

国家行事の裏に「PLM」あり!賓客の来日をサポートする究極の黒子

- インタビュー

-

「食」を通してその土地の文化を知る。福岡の屋台で体験するガストロノミーツーリズム

- インタビュー

-

豊かな観光資産で地域活性化へ。富士山の魅力と地域をつなぐ観光開発プロデューサー(山梨編)

- インタビュー

-

野球と旅、「体験できる場」を未来に残していくためにそれぞれが果たす役割

- 特別対談

-

「日常の中にある"学び"を伝えたい」 自身の仕事と子育て経験から得た気づきを「OYACONET事業」に込める

- インタビュー

-

安全と地域貢献への想いを胸に。JTBグループの一員として広島空港を支える縁の下の力持ち

- インタビュー

-

「本気」は人の心を動かす。市場を起点に香川の未来を拓く観光開発プロデューサー(香川編)

- インタビュー

-

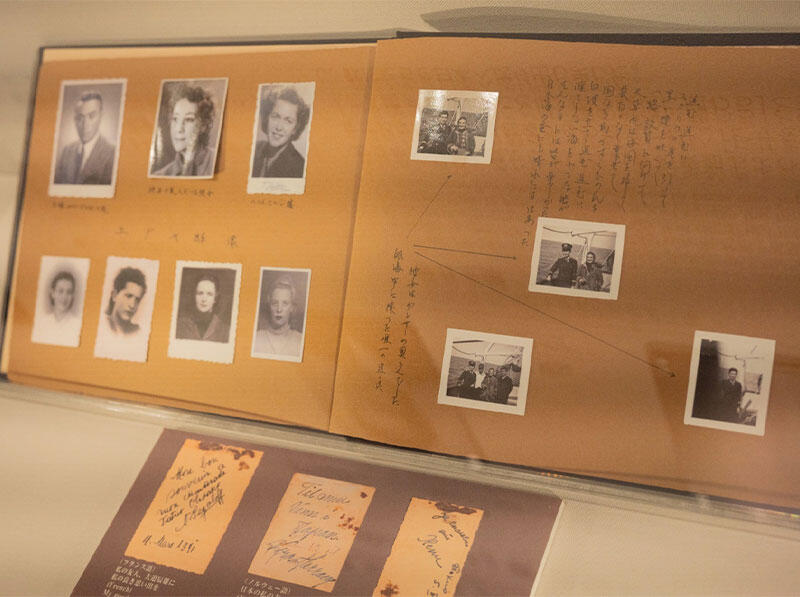

"心の交流"が平和への一歩。戦禍、ユダヤ難民救済のバトンをつないだ想いは、今そして未来のJTBグループへ

- インタビュー

-

「楽しかった」では終わらない。社員とお客様が一緒に取り組むサステナブルな体験「JTB地球いきいきプロジェクト」

- インタビュー

-

地域創生に取り組む意義と、隠岐での経験で見えたこれから

- インタビュー

-

島で暮らしながら地域創生に挑んだ2年間。

隠岐プロジェクトのこれまで- インタビュー

-

歴史的ルートが、いま悲願の観光資源へ。

地域の夢と歩む観光開発プロデューサー(富山編)- インタビュー

-

新しい関係を創り、交流を深め、真心を伝える。

日常にも感動を、「リビング・オーベルジュ」で- インタビュー

-

旅はもちろん、あらゆるものをガイドする

50周年に振り返る「るるぶ」の足跡- インタビュー

-

一生の思い出になる、人生にかかわることもある。

学生だからこそできる海外旅行を「ガクタビ」で。- インタビュー

-

先生が、生徒が、紡いできた修学旅行の歴史。

時代と共に変わったこと、変わらないこと。- 対談

-

訪日外国人観光客に選ばれ続けて60年。

「サンライズツアー」はこれからも地域とともに走り続ける。- インタビュー

-

栄光と葛藤の狭間でもがき、飛躍を遂げた松山恭助。

家族と仲間の支えを背に、フェンシングの聖地"パリ"での勝利に向かい邁進する。- インタビュー

-

宇宙飛行士・山崎直子さんと対談!

子どもの頃に夢見た「宇宙への旅」がもっと身近に- 特別対談

-

相手を思って選べば、もっと気持ちは伝わる。

いま旅行や体験が「感動」を届けられるギフトへ。- インタビュー

-

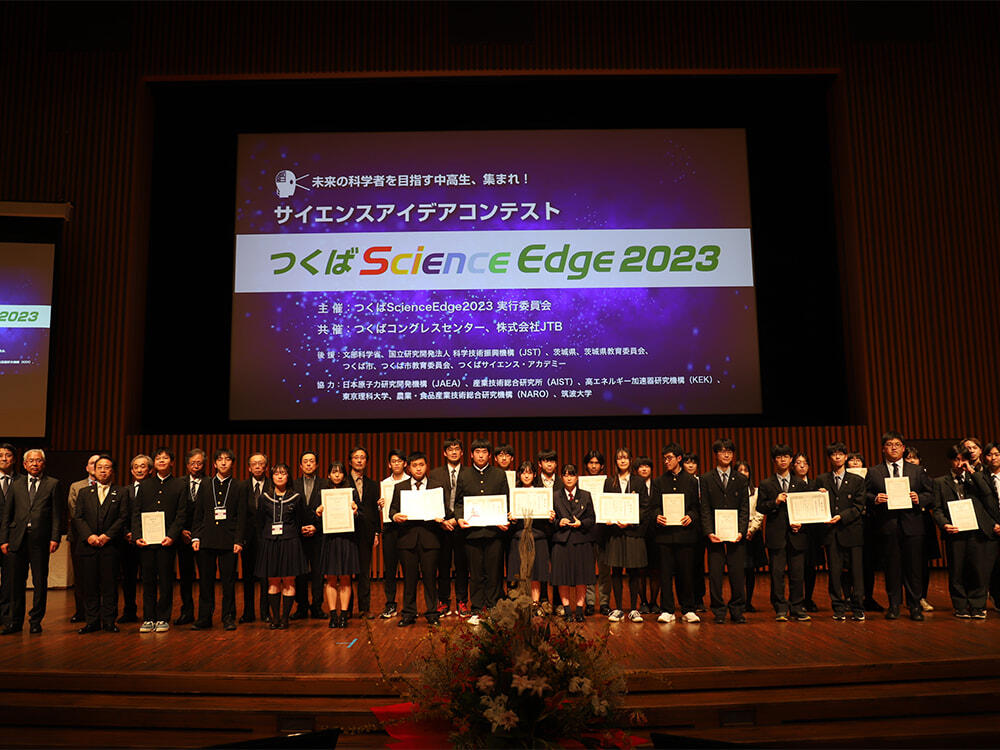

科学への好奇心を、この国の未来のチカラに。最先端をゆく研究者に、アイデアで挑む中高生たち。

- 対談

-

知られざる魅力を掘り起こせ!

地域の未来に向けて伴走する、観光開発プロデューサー(千葉編)- インタビュー

-

これからの旅行は、信頼できるコンシェルジュに、 お好きな場所からリモートで相談する。

- インタビュー

-

北海道の担当者に聞いてみた 今話題のアドベンチャーツーリズムとは?

- インタビュー

-

捨てられてしまう野菜に、旅する機会を。

シェフの手による缶詰で、食品ロス削減へ。- 対談

-

ラグビーW杯 、直前対談!人々を魅了し、交流と感動を生む、スポーツと旅の共通項

- 特別対談

-

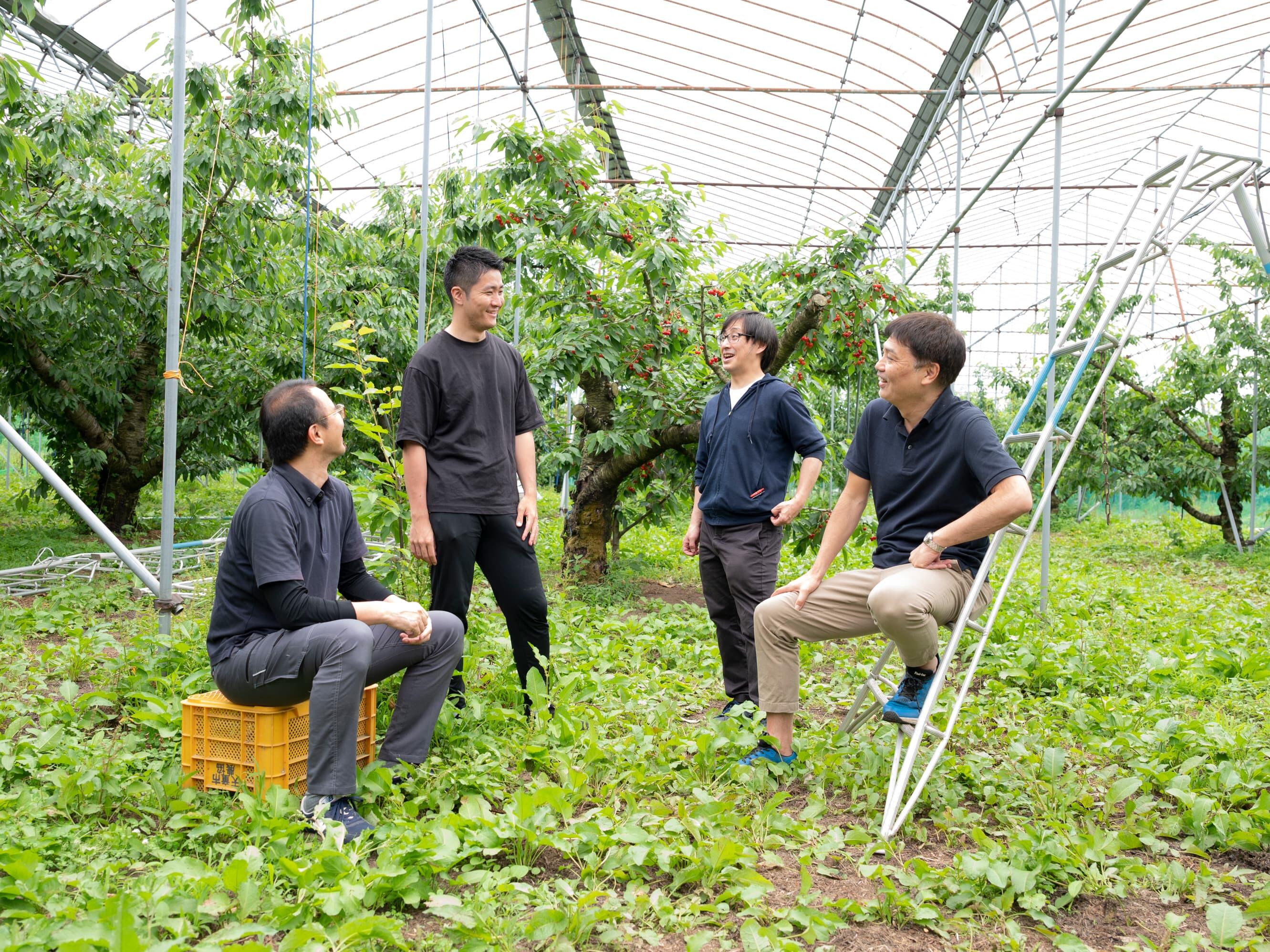

旅先で、農作業をして、生まれる人との出会い。 農業支援の先に浮かぶ、地方の元気な未来像。

- 対談

-

「情報を、魅力を、想いを」、あなたの国の言葉にして。 多言語コミュニケーションツールが高める、観光客の満足度。

- インタビュー

-

知るだけでも大きな一歩!ハワイの未来をつくるために、いまできること

- インタビュー

-

東海道新幹線が、イベント空間に!貸切車両で移動しながら、深めるコミュニケーション。

- 対談

-

ゆったりと流れる時間の中で、「人」と「世界」がつながっていく旅・クルーズ

- インタビュー

-

ホノルルフェスティバルが4年ぶりにリアルで! 自然や文化があらためて教えてくれた交流の魅力

- レポート

-

アメニティグッズのプラスチック廃棄をゼロに。宿泊施設のおもてなしを、リサイクルで支える。

- インタビュー

-

観光地のゴミ問題を解決したい。社会課題に立ち向かった社員たちの想いとは?

- インタビュー

-

旅先でこそ、生まれること、つながることがある。~ ワーケーションのススメ ~

- インタビュー

-

ボッチャで、温泉街を盛り上げる!人や地域をつなぐ、パラスポーツの可能性

- レポート

-

観光の力で、ふるさとを次の世代へ ~カナダには、未来へとつながる旅がある~ (後編)

- 対談

-

観光の力で、ふるさとを次の世代へ ~カナダには、未来へとつながる旅がある~ (前編)

- 対談

-

ふるさと納税で地域の魅力を掘り起こす。そこにかける若手社員の想いとは。

- インタビュー

-

もっと広く、深く、届けJTBの想い。コーポレートサイトは、こうして生まれ変わった。

- インタビュー

-

子どもの未来を変えた、あるガイドとの出会い。価値ある「交流」を創り出すロイヤルスタッフとは。

- インタビュー

-

あなたの地域を、交流を、「るるぶ」が応援!コロナ後、日本の希望は地方にアリ!

- インタビュー

-

外国人観光客のトレンドが変わってきている?日本でこそ得られる、新たな視点や学び。

- インタビュー