震災から1年。JTB金沢支店が地域と取り組む能登半島の復興支援とこれから

- インタビュー

- 国内旅行

- 地域交流

- 地域創生

- 日本の魅力

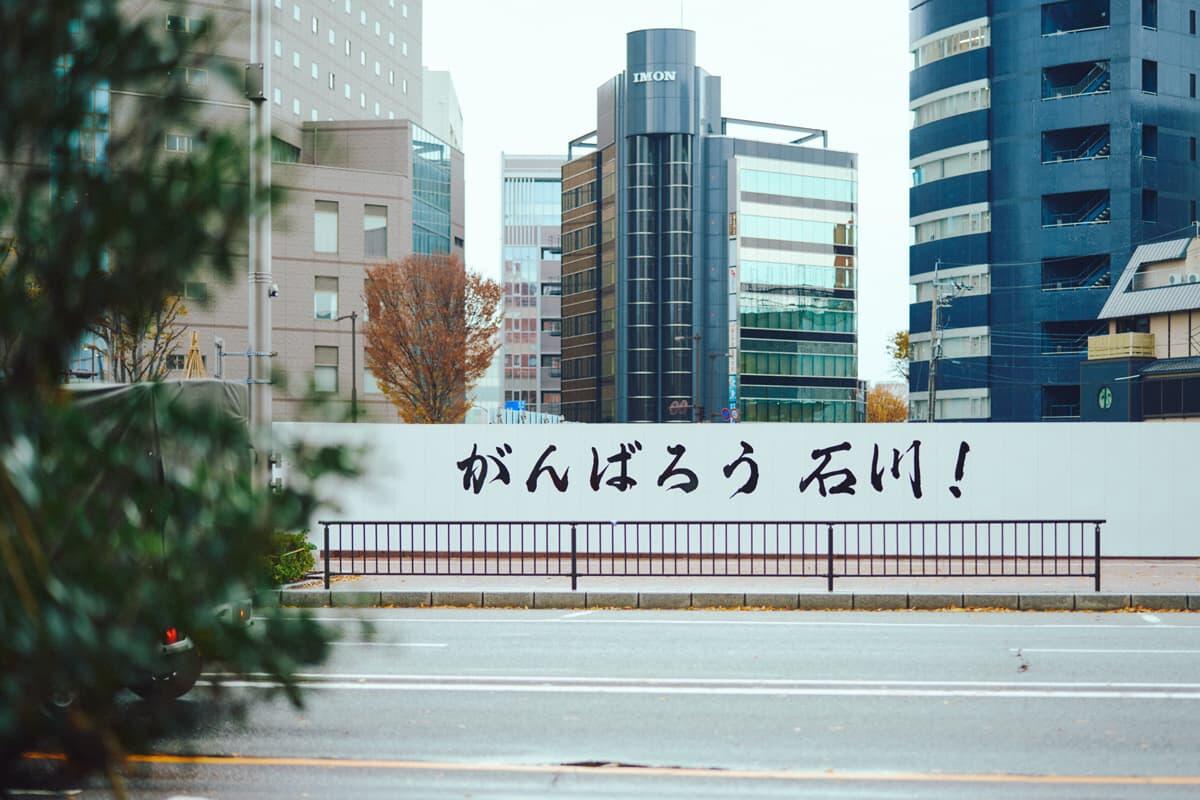

2024年1月1日、石川県能登半島を襲った大地震。JTB金沢支店は発災直後から、自治体やさまざまなステークホルダーの皆さまと連携し、観光客の救援、2次避難所対応、そして地域の復興支援まで、刻々と変化する状況に対応してきました。震災から1年、JTBグループとしての支援活動の裏側と、能登の未来への思いについて、金沢支店を率いた2人に話を聞きました。

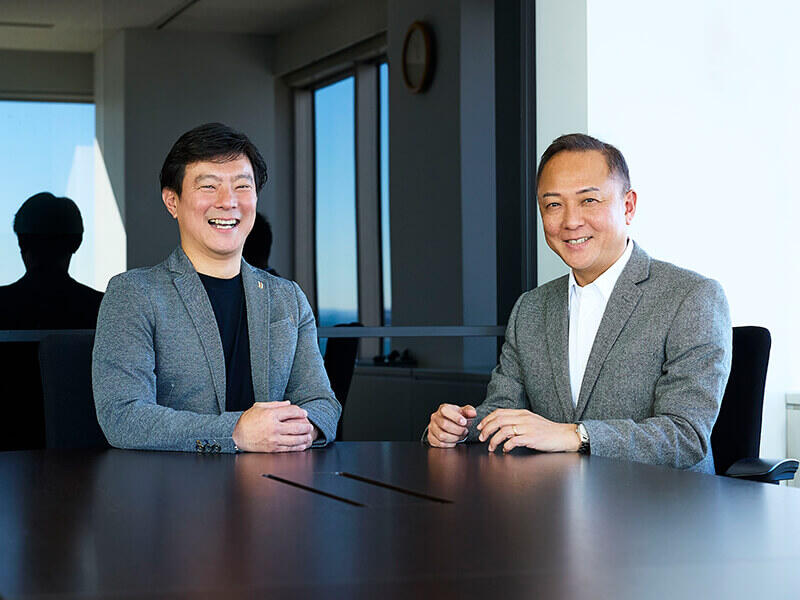

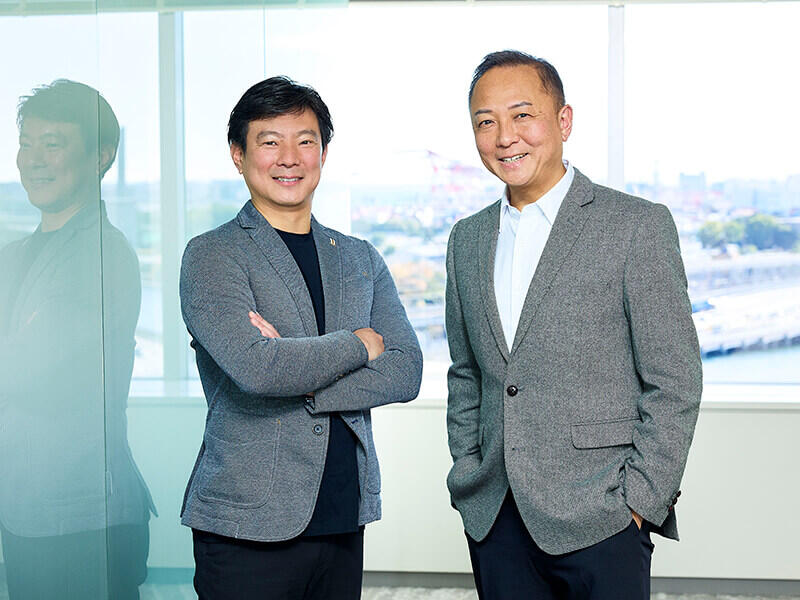

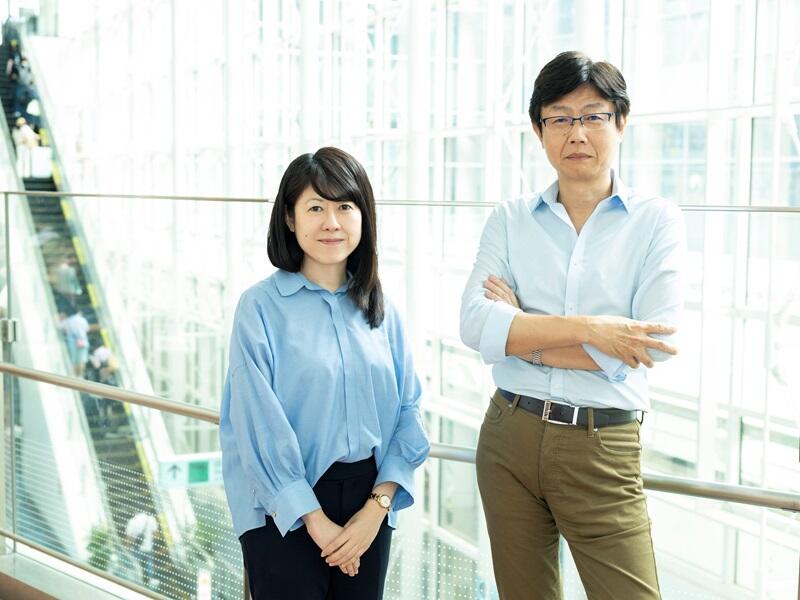

金沢支店 支店長 伊藤 隆明

1992年入社。店頭営業、法人営業、海外商品企画造成に加え、経営企画や総務部門などJTBグループ内のさまざまな業務を経て2022年より現職。金沢支店には2度目の赴任となるが、2015年の赴任時には北陸新幹線が金沢まで延伸し、今回は敦賀まで延伸となったことから、北陸新幹線には強いご縁を感じている。

金沢支店 営業課 課長 江川 大介

1997年入社。長野支店にて、法人営業担当として社員旅行やMICE運営に従事。その後、法人営業名古屋支店(現 名古屋事業部)、仙台支店を経て2020年より現職の金沢支店へ。能登半島地震および奥能登豪雨災害では、被災地から生活環境の整った旅館・ホテルなどの宿泊施設へ移る2次避難対応を担う。

初動から復興へ。刻まれた支援の記録

——2024年1月1日、地震発生の一報を聞かれたときのことを教えてください。

伊藤:私はお正月休暇で帰省中の愛知の自宅におり、石川県内の旅館のおせち料理を開けようとしたとき、ニュース速報第一報で知りました。その日以前にも地震が何度かありましたので、最初は大きな被害がなければいいが…と考えていました。しかし、刻々と入ってくるニュースで被害の大きさが分かってきて、すぐに金沢支店役職者や宿泊仕入部門と連携し、お客様と社員の安否確認を始めました。

江川:私も金沢を離れていまして、2日に戻ったのですが、その道中が今でも印象に残っています。金沢方面に向かう車がほとんどなく、すれ違うのは自衛隊の車両と応援車両ばかり。反対に金沢から出ていく車線は大渋滞でした。高速道路は加賀インターまでしか通行できない状況で、サービスエリアには自衛隊の車両がぎっしりと並んでいました。市内に入ると救急車のサイレンが鳴り響いていて、ここが被災地なのだということを実感させられました。

JTBグループの総力を結集、広がる支援の輪

——発災直後から状況が刻々と変化していくなかで、皆さんはどのような対応をされたのでしょうか。

伊藤:1月2日の朝、役員と共に支店に到着し、すぐに支店内緊急対策本部を立ち上げ、本社とも連携しました。石川県内の七尾市、輪島市、珠洲市などの地域には約2,000名のJTBのお客様がいらっしゃいましたので安否確認・所在確認を最優先しました。元日16時10分の地震発生時点では、まだチェックインされていないお客様や観光中だった方もおられたこと、また、道路の土砂崩れ等による通行止めや携帯電話も繋がりにくい状況だったことから、全員の方の安否確認には3日間を要しましたが最終的に全員のお客様が無事であることが判明した時は本当に安堵しました。

1月3日、輪島市内の二つの旅館宿でお客様が土砂崩れによる道路通行止めで孤立している、また、避難所に避難している旅館のお客様から帰る手段がなく、早く帰りたいと希望されている方がいるという情報を受け、「お客様を少しでも早くご自宅にお帰ししたい」という思いで、バスによる救援を決断しました。道路の隆起や土砂崩れなどが発生し、通常片道2時間の道のりが約10時間かかる状況でしたが、副支店長らがマイクロバスで現地に向かいました。バスが宿の前まで行けず、崖崩れの手前で待機し、そこまでお客様に歩いていただかなくてはならない、という厳しい状況でしたが、深夜には全員を金沢市内のホテルまで無事にお送りすることができました。

1.5次避難所に設置した2次避難所受付デスクの様子

江川:1月4日には、県からの要請を受け、2次避難所への受入体制整備もスタートしました。高齢者の方やひとり暮らしの方など、さまざまな状況の避難者の方々がいらっしゃって、なかには初めてホテルに泊まる方も少なくありませんでした。自衛隊や県による輸送で避難される被災された方の到着に合わせた2次避難所へのマッチングを担いましたが、情報が錯綜するなかでの対応で、一日に1,000件近くの電話・メールが来るような状態でした。そのようななかでも、避難される方々の状況に寄り添いながら、できる限りきめ細かな対応を心がけるようにはしていました。

——支店の社員の方々は、どのように対応されましたか。

1.5次避難所から2次避難所への移動手段としてバスでの斡旋を行った

伊藤:通常業務に加えて震災関連の業務も次々と入ってきて、最初は手探り状態でした。例えば、ホテルや旅館との調整では、高齢の方や家族連れの方々などの状況に配慮しながら、社員一人一人が「被災者の方が一番大変な思いをされている」という気持ちを持ち続け、部署や役割を超えて自主的に動いてくれていたことで緊急事態を何とか乗り越えることができたと思います。尽力してくれた社員には、支店長としてとても感謝しています。

——さまざまな課題に直面されるなか、JTBグループ全体ではどのように連携されたのでしょうか。

江川:JTBコミュニケーションデザインは大規模イベント運営の知見を生かし、金沢市・小松市に設置された1.5次避難所内での「2次避難所受付デスク」設営・運営を担当し、JTBビジネストランスフォームは、名古屋のオフィスから遠隔で、2次避難所となる「ホテル・旅館」の受入整備や、2次避難された方のデータの管理システムを構築。さらに全国の拠点間で連携し、さまざまな対応をしてくれました。各社が得意分野を発揮することで、より迅速で効率的な支援活動が可能になりました。

伊藤:グループ会社それぞれが持つ専門性が、今回の対応での大きな力となりましたよね。コールセンターを立ち上げる際も、避難者の方々の情報を正確に記録し共有できるシステムを短期間で整備してもらうことができました。手前味噌ではありますが、JTBグループの総合力を結集できたことが、混乱のなかでの迅速かつ円滑な運営につながったと感じています。

江川:県庁との調整や2次避難所整備など、走りながら考え、即断即決の連続でしたが、「被災された方々の生活を少しでも支えたい」ということをひたすら考えていました。震災対応の経験者、特に東日本大震災や熊本地震を経験した社員から、具体的なアドバイスをもらえたことも心強かったです。また、金沢での現場対応では、本社や名古屋事業部からも協力部隊がきてくれるなど、グループ全体としての支援にも助けられました。

地域と歩む、能登の魅力再生への挑戦

——被害が落ち着いた後も、多くの課題があったと思います。実際にどのような課題がありましたか。

冬の金沢の風物詩、兼六園の雪吊り

伊藤:被害の少ない金沢市内では、観光客が遠のく風評被害が課題となりました。また、能登半島の復興の遅れもあり、特に奥能登エリアでは観光受け入れの態勢を整えるまでに時間を要しています。

江川:地域によって復興状況に大きな差があることも課題でしたね。金沢市以南のエリアは比較的早期に受け入れ態勢が整いましたが、奥能登を中心とした能登エリアは復興復旧の途上にあり、観光支援策の対象になれないなどもありました。

——そうした課題に対して、どのように取り組まれたのでしょうか。

伊藤:3月に北陸新幹線が敦賀まで延伸したことを契機に、観光面での復興支援が本格的に開始されました。北陸応援割を活用し、まずは受け入れ可能な金沢市以南のエリアで観光客の誘致や情報発信を開始しました。また「日本の旬 北陸(※)」キャンペーンを2024年上期開催として本社と連動して準備を進めてきましたが、地元支店としてこの環境下での「日本の旬」という表現や開催について一度は実施を悩みました。しかし、「石川県にどんどん来てほしい」という地元の声、や支援の力にしていく必要性に後押しされ展開することができました。

※ 「日本の旬」は1998年から続く、JTBの国内観光地活性化を目的としたキャンペーン。「日本の魅力を再発見」をテーマに、半年ごとに1つのエリアに焦点を当て、国内の観光地活性化への貢献を目指すことをコンセプトにしている。

江川:エリアが復興したときに再び来ていただけるよう、まずは石川県に関心を持ち続けていただくための情報発信に力を入れました。また、石川県だけでなく、新潟や富山、福井にも地震の被害は及んでいたので、北陸全体を視野に入れた広域的な復興支援を心がけましたね。

伊藤:具体的な取り組みのなかでも、JTBグループ各社が、それぞれの強みを生かした支援活動が展開できたと思います。例えば、地震の影響で縮小、中止となった石川県七尾市の七尾港まつりを再現することで能登を応援するイベントとして実施された「七尾港まつり in Tokyo」の運営を、東京の事業部がお手伝いさせていただきました。また、JTBパブリッシングでは「るるぶ石川応援復興版」を発行し、石川県知事のインタビューや著名人からの応援メッセージを掲載。石川県内の小中高校に寄贈するなど、能登の現状を広く伝える取り組みを行いました。

東京で開催された加賀屋「レプラカン歌劇団」のショーには多くの観客が詰めかけた(※2024年10月~12月に東京にて開催。2025年1月現在は営業終了)

伊藤:そのほかにも、現在営業停止を余儀なくされている七尾市の和倉温泉加賀屋さんとアサヒビールさん、JTBのビジネスソリューション事業部が共創し、加賀屋さん擁するレプラカン歌劇団のショーを東京で行いました。披露する場や機会をご提供すると同時に、レプラカン歌劇団をご存じなかった方にも知っていただける、復興後にもつながる取り組みだったと思っています。

江川:観光を通じた復興支援が大きな役割ではあるものの、単にお客様を送り込む、受け入れるということではありません。地域の方々の声に耳を傾け、今できることと、将来に向けて準備すべきことを見極めながら、段階的に支援の形を変えていく必要があります。地域に寄り添いながら、長期的な視点で復興支援に取り組んでいきたいと考えています。

未来を見据えて、観光が紡ぐ復興の道

——24年9月には豪雨被害もありました。復興への道のりはまだ続きますが、今後どのような支援を考えていらっしゃいますか。

伊藤:まずは、能登半島を忘れないようにすることが非常に重要だと思っています。日々報道される新しいニュースや話題に世間の関心が移り、能登が忘れ去られてしまうことは少々心配です。和倉温泉や輪島の宿泊施設など、再建には2年以上かかる見通しのため、その間風化させないよう、しっかりと現状や魅力を発信し続けていくことが重要だと考えています。

江川:私たちの事業領域の基盤でもあるツーリズムに多くの期待が寄せられているのを実感しています。「こんなときに観光なんて」という声もありますが、観光業に携わる方々からは「むしろ今こそ来てほしい」という声も多く聞かれます。地域の実情に合わせて、できることを継続して行っていくことが大切だと考えています。

石川県輪島市鳳至町袖ヶ浜の海岸

伊藤:また、単なる観光地としてだけでなく、例えば地震の影響で隆起した海岸などについて、石川県などが自然公園「ジオパーク」、震災遺構として保存していく動きがありますが、旅行会社からの立場としても、防災教育や復興応援ツアーなどへの活用による復興支援や教育サポートにもつなげ、学生団体など、さらに多くの方にお越しいただくきっかけになればと思っています。

江川:そうですね。さらにいえば、能登半島全体の復旧・復興に向けた地域・まちづくり、観光振興などにもJTBとして最大限協力していきたいです。震災やコロナ以前の交流人口の誘致など、地域貢献にも努めていきたいと考えています。

石川の魅力、再発見の旅へ

——最後に、石川・能登への旅を考えている方へメッセージをお願いします。

伊藤:石川の魅力は何と言っても人の優しさですね。「能登はやさしや 土までも」という言葉がありますが、本当に皆さん受け入れるホスピタリティとおもてなしの心を持っておられます。食べ物や文化はもちろんですが、それを迎える人の気持ちがあるからこそ、心温まる訪問ができる場所だと思います。石川県の「今行ける能登」というサイトでは、代表的な観光地の最新情報を把握できるようになっていますので、それを確認しながら、ぜひ「旅して応援、食べて応援、買って応援」をいただけると嬉しいですね。

江川:冬は海の幸を中心に食の魅力が増す季節です。カニをはじめ、甘エビ、寒ブリなど、新鮮な海産物を味わっていただけます。また最近では、地元ブランドのブリが高値で競り落とされるなど、冬の味覚には事欠きません。まずは石川県に来ていただき、できるところから見て、食べて、体験していただきたい。それが私たちの願いです。

写真:田川紘輝

文:大西マリコ

編集:花沢亜衣

取材協力:料理旅館 金沢茶屋

この記事をシェアする

関連記事

-

日本のJTBから世界のJTBへ。MLBとの国際パートナーシップ締結で深めたグローバルビジネスへの確信と期待【後編】

- インタビュー

-

「感動のそばに、いつも。」を礎に。JTBが邁進するグローバルスポーツビジネスへの挑戦【前編】

- インタビュー

-

出会いから結婚、そしてその先へ。JTBの結婚相談サービス「ふたり紬 by JTB」

- インタビュー

-

中高生の探究学習・キャリア学習への活用に期待。メタバース上で企業の事業活動が学べる「PMYアカデミー」

- インタビュー

-

「どこへ行くか」より「何をするか」。あなただけの「したい」を叶える海外旅行専門店「StudioJTB」

- インタビュー

-

海外旅行の「当たり前」を叶え、次世代にも旅の価値を届けるために。JTBが歩んだ昭和100年

- インタビュー

-

異文化理解の始まりは「教育」。旅行と学びをつなぎ、発展へ導くJTBマレーシア

- インタビュー

-

地域の魅力を旅に込めて。「旅の過ごし方」が創るお客様と地域の深いつながり

- インタビュー

-

サステナビリティとは、日本の「当たり前」を価値に変えること。JTBとメズム東京が考える、これからの旅と宿泊

- インタビュー

-

大切なのは、共感と理解とリスペクト。旅行を通じて「真の交流」に貢献する会社へ

- インタビュー

-

世界を舞台にビジネスを拡大せよ。JTBのグローバルへの挑戦「SAMURAI NEOプロジェクト」

- インタビュー

-

「JTBグループとしてできることを沖縄のために」地域とともに創る沖縄北部の未来

- インタビュー

-

道頓堀の夜を盛り上げる。JTBが世界的パフォーマーと挑む、新たなエンターテイメント

- インタビュー

-

観光地のストーリーに没入。ソニーマーケティングとJTBが目指す地球丸ごとテーマパークの夢

- インタビュー

-

ゴールは地域貢献。フィールドを超えてつながるJリーグとJTB

- インタビュー

-

自由と安心、欲張りな旅へ。ヨーロッパ周遊バス「ランドクルーズ」が変える旅のスタイル

- インタビュー

-

小豆島で実践した観光DXを全国へ。人口減少が進む島の未来を賭けたプロジェクト

- インタビュー

-

JTB社員らしく「挑戦し続ける」チャレンジド社員が、地図とコンパスで切り拓く未来

- インタビュー

-

東北の子どもたちが東北の未来を考える「東北MIRAI会議」を共催。産学連携で見えた可能性

- インタビュー

-

兄弟姉妹のような距離から生まれる、ガイドブックにはないリアルな旅体験。「大阪B&Sプログラム」でつくる新しい教育旅行

- インタビュー

-

個々の違いこそが宝物。「違いを価値に、世界をつなぐ。」JTBのDEIB推進

- インタビュー

-

沖縄で40回目を迎えた「杜の賑い」 JTBがつなぐ未来への架け橋

- インタビュー

-

過去に"新しい旅のかたち"を作った人たちがいるから、いまがある。「旅の図書館」と振り返る、人々の暮らしと旅の変遷

- インタビュー

-

「JTB時刻表」創刊100周年。1kgの重さに込められた編集へのこだわり

- インタビュー

-

感動体験がいい未来をつくる力となる。JTB社長 山北栄二郎が語る「交流創造事業」の可能性

- インタビュー

-

情熱を持ち続け、高いレベルのフェンシングをやり切りたい――松山恭助がグラン・パレの先に見たもの

- インタビュー

-

誰もが、いつでも自由に旅を楽しめる社会へ。JTBが取り組むユニバーサルツーリズム

- インタビュー

-

週末、宇宙行く?JTBが共創する「OPEN UNIVERSE PROJECT」で広がる新たな旅の可能性

- インタビュー

-

記憶に刻まれる万博を目指して。日本国際博覧会協会とJTBが語る「2025年大阪・関西万博」が未来に残すもの

- 対談

-

震災から1年。JTB金沢支店が地域と取り組む能登半島の復興支援とこれから

- インタビュー

-

食から始まる地域への旅。「るるぶキッチン」が描く新しい観光の入口

- インタビュー

-

JTBハワイ60周年。ハワイと共に歩んだ道のりを糧にさらなる交流創造へ

- インタビュー

-

"さいたま愛"を次世代につなぐ。地域振興で豊かな暮らしを目指す観光開発プロデューサー(埼玉編)

- インタビュー

-

非日常の旅を通してお客様と従業員の心を1つにつなぐ「ホスピタリティ」

- 特別対談

-

アサヒビールとJTBが共に手を携えて。共創から始まる「つなぐ・つくる・つなげる」

- インタビュー

-

何度来ても飽きさせない魅力がある。「日本の旬」担当者が語る、京都・奈良・滋賀の新たな魅力

- インタビュー

-

地域と歩む"観光地経営"。鍋ヶ滝公園オーバーツーリズムの解決から始まった熊本県小国町とJTBの絆

- インタビュー

-

国家行事の裏に「PLM」あり!賓客の来日をサポートする究極の黒子

- インタビュー

-

「食」を通してその土地の文化を知る。福岡の屋台で体験するガストロノミーツーリズム

- インタビュー

-

豊かな観光資産で地域活性化へ。富士山の魅力と地域をつなぐ観光開発プロデューサー(山梨編)

- インタビュー

-

野球と旅、「体験できる場」を未来に残していくためにそれぞれが果たす役割

- 特別対談

-

「日常の中にある"学び"を伝えたい」 自身の仕事と子育て経験から得た気づきを「OYACONET事業」に込める

- インタビュー

-

安全と地域貢献への想いを胸に。JTBグループの一員として広島空港を支える縁の下の力持ち

- インタビュー

-

「本気」は人の心を動かす。市場を起点に香川の未来を拓く観光開発プロデューサー(香川編)

- インタビュー

-

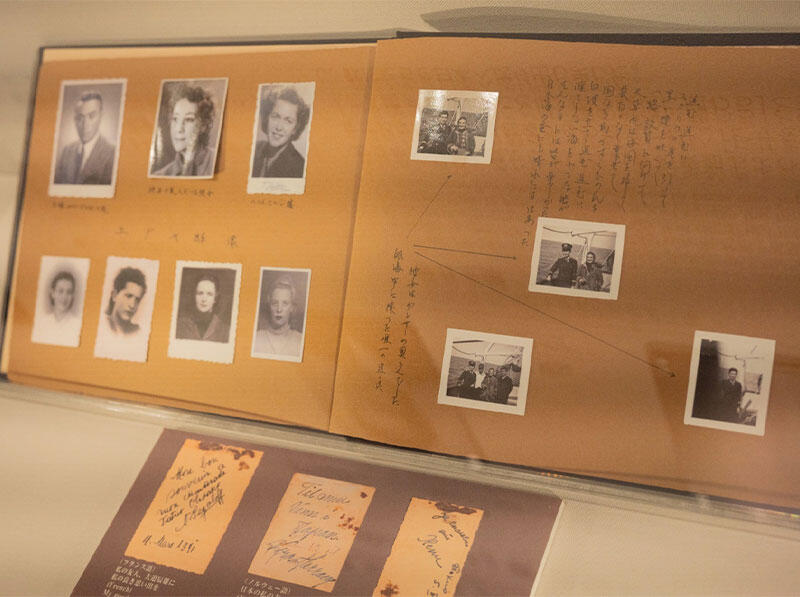

"心の交流"が平和への一歩。戦禍、ユダヤ難民救済のバトンをつないだ想いは、今そして未来のJTBグループへ

- インタビュー

-

「楽しかった」では終わらない。社員とお客様が一緒に取り組むサステナブルな体験「JTB地球いきいきプロジェクト」

- インタビュー

-

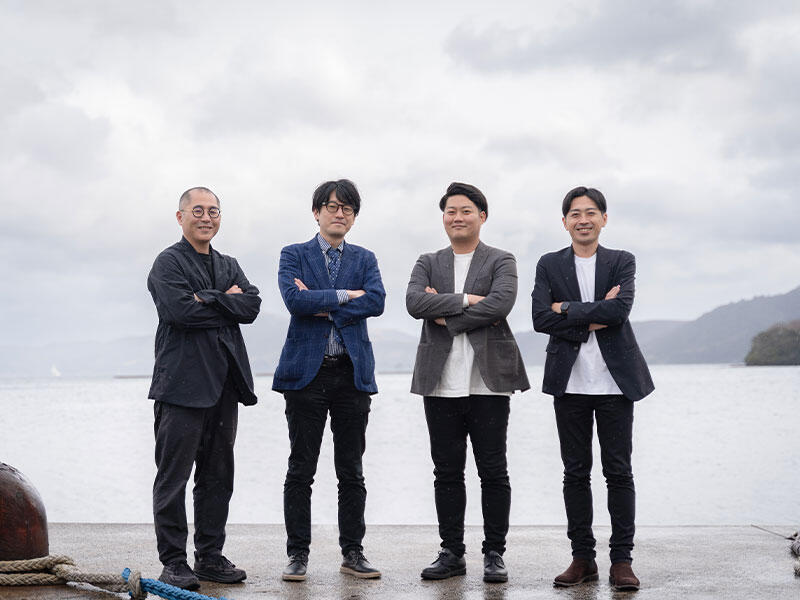

地域創生に取り組む意義と、隠岐での経験で見えたこれから

- インタビュー

-

島で暮らしながら地域創生に挑んだ2年間。

隠岐プロジェクトのこれまで- インタビュー

-

歴史的ルートが、いま悲願の観光資源へ。

地域の夢と歩む観光開発プロデューサー(富山編)- インタビュー

-

新しい関係を創り、交流を深め、真心を伝える。

日常にも感動を、「リビング・オーベルジュ」で- インタビュー

-

旅はもちろん、あらゆるものをガイドする

50周年に振り返る「るるぶ」の足跡- インタビュー

-

一生の思い出になる、人生にかかわることもある。

学生だからこそできる海外旅行を「ガクタビ」で。- インタビュー

-

先生が、生徒が、紡いできた修学旅行の歴史。

時代と共に変わったこと、変わらないこと。- 対談

-

訪日外国人観光客に選ばれ続けて60年。

「サンライズツアー」はこれからも地域とともに走り続ける。- インタビュー

-

栄光と葛藤の狭間でもがき、飛躍を遂げた松山恭助。

家族と仲間の支えを背に、フェンシングの聖地"パリ"での勝利に向かい邁進する。- インタビュー

-

宇宙飛行士・山崎直子さんと対談!

子どもの頃に夢見た「宇宙への旅」がもっと身近に- 特別対談

-

相手を思って選べば、もっと気持ちは伝わる。

いま旅行や体験が「感動」を届けられるギフトへ。- インタビュー

-

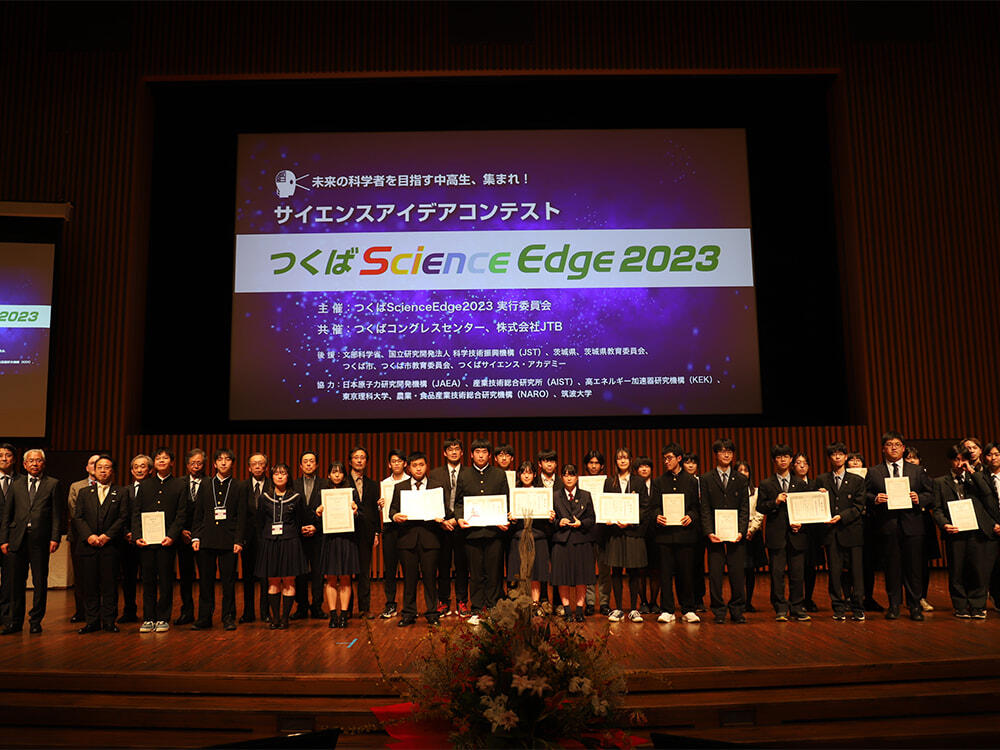

科学への好奇心を、この国の未来のチカラに。最先端をゆく研究者に、アイデアで挑む中高生たち。

- 対談

-

知られざる魅力を掘り起こせ!

地域の未来に向けて伴走する、観光開発プロデューサー(千葉編)- インタビュー

-

これからの旅行は、信頼できるコンシェルジュに、 お好きな場所からリモートで相談する。

- インタビュー

-

北海道の担当者に聞いてみた 今話題のアドベンチャーツーリズムとは?

- インタビュー

-

捨てられてしまう野菜に、旅する機会を。

シェフの手による缶詰で、食品ロス削減へ。- 対談

-

ラグビーW杯 、直前対談!人々を魅了し、交流と感動を生む、スポーツと旅の共通項

- 特別対談

-

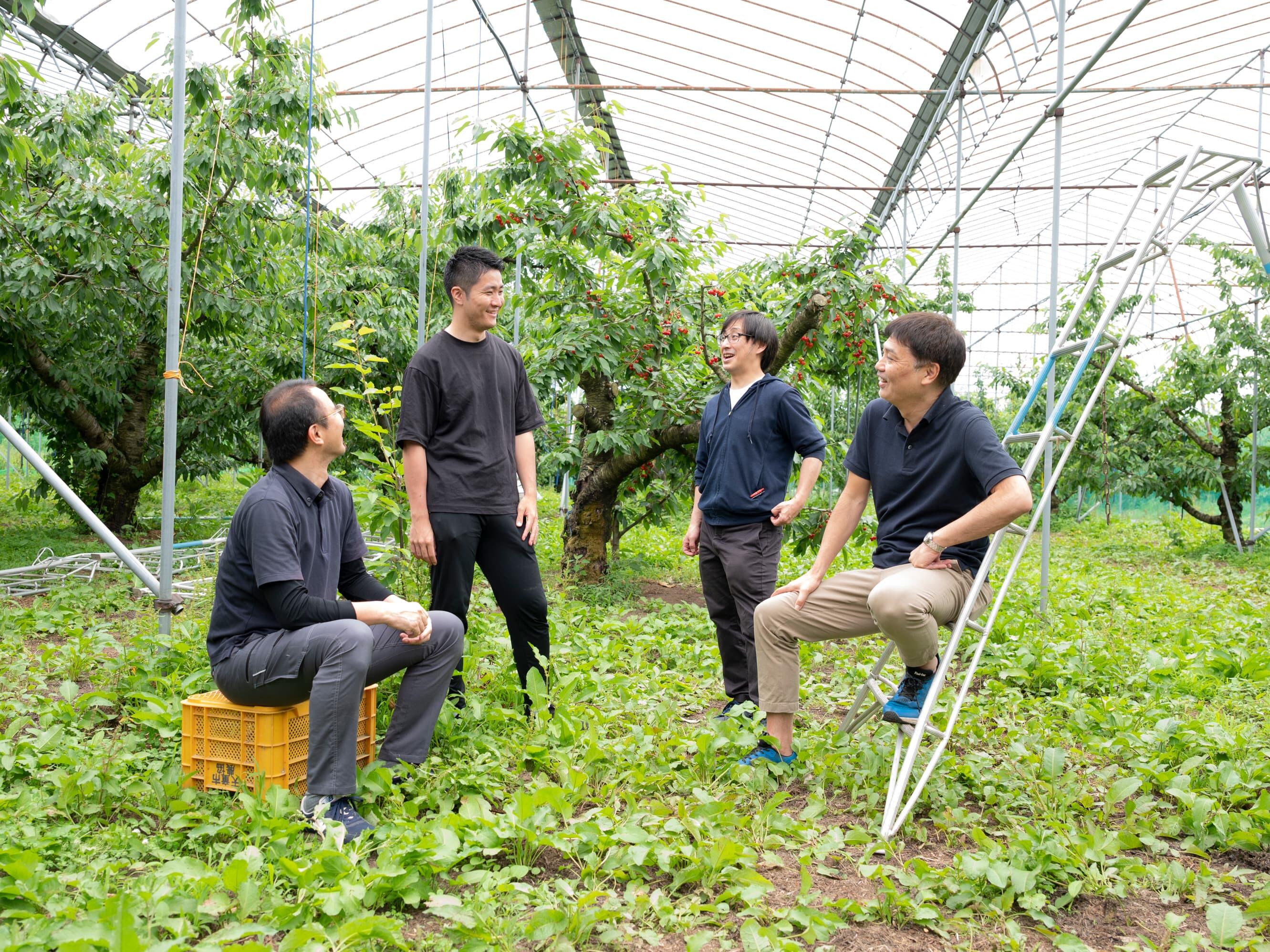

旅先で、農作業をして、生まれる人との出会い。 農業支援の先に浮かぶ、地方の元気な未来像。

- 対談

-

「情報を、魅力を、想いを」、あなたの国の言葉にして。 多言語コミュニケーションツールが高める、観光客の満足度。

- インタビュー

-

知るだけでも大きな一歩!ハワイの未来をつくるために、いまできること

- インタビュー

-

東海道新幹線が、イベント空間に!貸切車両で移動しながら、深めるコミュニケーション。

- 対談

-

ゆったりと流れる時間の中で、「人」と「世界」がつながっていく旅・クルーズ

- インタビュー

-

ホノルルフェスティバルが4年ぶりにリアルで! 自然や文化があらためて教えてくれた交流の魅力

- レポート

-

アメニティグッズのプラスチック廃棄をゼロに。宿泊施設のおもてなしを、リサイクルで支える。

- インタビュー

-

観光地のゴミ問題を解決したい。社会課題に立ち向かった社員たちの想いとは?

- インタビュー

-

旅先でこそ、生まれること、つながることがある。~ ワーケーションのススメ ~

- インタビュー

-

ボッチャで、温泉街を盛り上げる!人や地域をつなぐ、パラスポーツの可能性

- レポート

-

観光の力で、ふるさとを次の世代へ ~カナダには、未来へとつながる旅がある~ (後編)

- 対談

-

観光の力で、ふるさとを次の世代へ ~カナダには、未来へとつながる旅がある~ (前編)

- 対談

-

ふるさと納税で地域の魅力を掘り起こす。そこにかける若手社員の想いとは。

- インタビュー

-

もっと広く、深く、届けJTBの想い。コーポレートサイトは、こうして生まれ変わった。

- インタビュー

-

子どもの未来を変えた、あるガイドとの出会い。価値ある「交流」を創り出すロイヤルスタッフとは。

- インタビュー

-

あなたの地域を、交流を、「るるぶ」が応援!コロナ後、日本の希望は地方にアリ!

- インタビュー

-

外国人観光客のトレンドが変わってきている?日本でこそ得られる、新たな視点や学び。

- インタビュー