沖縄で40回目を迎えた「杜の賑い」 JTBがつなぐ未来への架け橋

- インタビュー

- イベント

- 国内旅行

- 地域交流

- 旅行

- 秘話

地域の伝統芸能を守り、次世代へと橋渡しする——。そんな思いから始まったJTBのオリジナルイベント「

今回は企画担当者、演出家、そして芸能の継承者の3人にインタビュー。三者三様の視点から、40年以上にわたって育んできた「文化をつなぐ」取り組みに迫りました。

沖縄JTB 仲地 本貴

2018年新卒入社。これまで、MICE事業を中心に国や沖縄県、市町村自治体や地域、社会のさまざまな課題に、「観光」を基軸としたソリューション営業を展開。その一つとして、「杜の賑い沖縄」の企画・運営にも取り組んでいる。

演出家 名城 一幸

沖縄県立芸術大学を卒業後、三線演奏家として国立劇場おきなわ主催公演出演、演出家としてJTB旅ホ連沖縄支部連合会創立50周年記念シンポジウム交流会の沖縄芸能公演を手がけるなど県内のほか日本国内外にて活躍。2018年より、一般社団法人恩納村観光協会事務局長として、地元恩納村の地域活性、文化観光村作りに努めている。

琉球舞踊演出 伊佐 幸子

琉球舞踊家 玉城流冠千会師範。国立劇場主催公演はじめ、沖芸大琉球芸能専攻OB女流組踊研究会めばな「二童敵討」「執心鐘入」など、自身で主宰する「玉城流冠千会伊佐幸子琉舞道場」主催公演、日本の祭典(NYカーネギーホール)、知念範紺琉装文化学院文化交流ハワイ公演出演など、国内外で活躍。

JTBが伝統芸能を守り、広める理由とは

北谷町謝苅青年会によるエイサー

「杜の賑い」の本番直前の会場。企画運営に携わった演出家の名城さん、舞踊演出を手がけた伊佐さん、沖縄JTBの仲地に公演直前の思いを聞いてみました。

――明日に迫った「杜の賑い」についてお話をお聞かせください。どのような経緯で、JTBがこのようなイベントを主催するようになったのでしょうか。

仲地(JTB):「杜の賑い」は、昭和56(1981)年、当時の交通公社協定旅館連盟(現JTB協定旅館ホテル連盟)の25周年記念事業として始まりました。「地域に埋もれた、あるいは忘れ去られようとしている郷土の祭りや芸能を見つけ出し、掘り起こし、時と場所を選ばず一堂に集めて展開し、旅のなかでお楽しみいただく」をコンセプトに掲げ、第1回は石川県の和倉温泉会館で開催しました。

――沖縄での開催はいつ頃から始まったのでしょうか。

仲地(JTB):沖縄は昭和59(1984)年2月4日、沖縄市民会館での開催が初めてでした。その後、第2回から第5回までは那覇市民会館で開催し、第6回からは現在の沖縄コンベンションセンターに会場を移しています。お客様のなかには、この「杜の賑い」を見ることを目的に、毎年沖縄に来られる方もいらっしゃいます。楽しみにしてくださるファンの方々の存在は、本当に有難いですね。

――現在44年目。歴史あるイベントに成長してきたと思いますが、時代とともにどのように変わってきたと感じていますか。

仲地(JTB):当初は国内旅行における観光素材の開発が主な目的でしたが、回を重ねるごとにその役割は大きく変化してきました。地元自治体や観光関係機関との連携が深まり、地域における伝統文化の保護育成、若者たちの芸術支援、さらには地域活性化へとつながっていったんです。今では、単なる観光商品という枠を超えて、JTBグループが掲げる「交流創造事業」の象徴的なモデルとなっています。

今回で「杜の賑い」全体では138回目を迎えますが、そのうち沖縄での開催は40回目という大きな節目の年です。コロナ禍で一時中断を余儀なくされましたが、多くの方々のご支援とご協力のおかげで、ここまで続けることができたことに心から感謝しています。

――仲地さんご自身は、このイベントに特別な思い入れがおありなのでしょうか。

仲地(JTB):私は新入社員のときからこのイベントに携わり7年目になりますが、入社当初「大迫力な沖縄の伝統芸能」と「エンタメ性」に魅了されたのを今でもはっきり覚えています。何よりも県内外のお客様が感動していた姿が一番印象的でした。そういった経験もあって、今このイベントに主催者として関われることを、とてもうれしく思っています。

受け継がれる琉球芸能と、時代に合わせた新たな挑戦

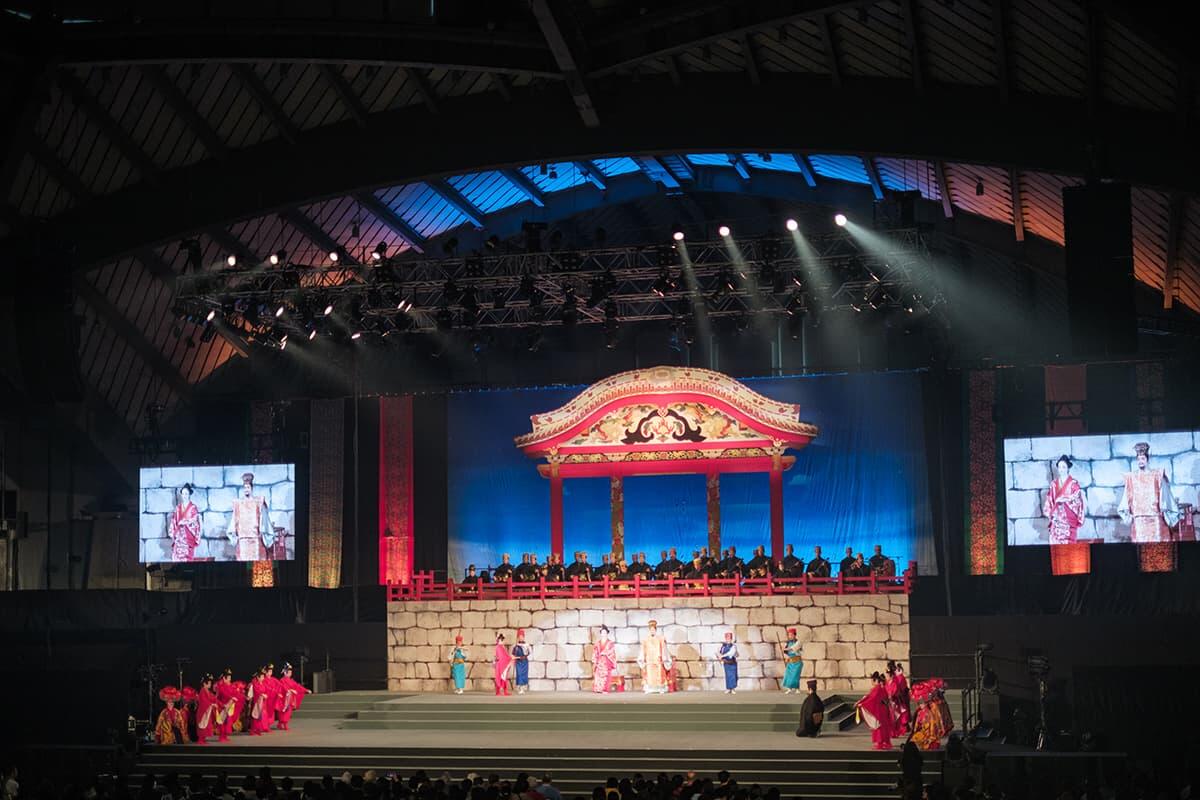

フィナーレの国王、王妃によるカチャーシー

――伊佐さん、名城さんは今年の公演では、どのような魅力を届けたいと考えていらっしゃいますか。

伊佐:沖縄の人々の暮らしとともに生き続けてきた伝統芸能を、この舞台で体感していただきたいと考えています。例えば、私たちの衣装にも沖縄の知恵が詰まっているんです。「ウシンチー」という着方で、これは沖縄の暑い気候に合わせた工夫です。大和の着物と違って縫われていないので、風通しがよく、すぐに着られて仕事もできる形になっています。このように音楽や舞踊だけでなく衣装など細かいところからも沖縄の文化が感じられるよう演出しています。

名城:今年は原点に立ち返りながら、より質の高い琉球芸能をお届けしたいと考えました。大きな特徴がLEDビジョンを活用した演出です。これまでレーザー光線を使っていたのですが、派手さを追求するのではなく、地域の伝統芸能や風景を映し出すことで、本質的な魅力を伝える演出にしました。

――27もの団体が共演されますが、統一感を出すためにどのような工夫をされましたか。

事前リハーサルでの一幕。約1年前からとにかく稽古に稽古を重ねてきたそう。

名城:特別な工夫はしていないですが、とにかくひたすら稽古してきました(笑)。27団体が一緒に踊るというのは沖縄でもなかなかないこと。踊り方も団体ごとにそれぞれ違いますので、まず基本となる踊りを決めて、それに合わせてみんなで稽古を重ねました。昨日の最終リハーサルを見て、だいぶ揃ってきたぞ、と安心したところです。直前まで不安はあったのですが、やればできるなと実感しています。

――今回の公演について、どのような思いで準備を進めてこられましたか。

名城:将来の担い手として

公演前後にフード、ドリンクを楽しめる「味の賑い」。

仲地(JTB):JTBとしては、今回から環境にも配慮しています。「グリーン電力証書」を利用することで、会場で使用される電気を再生可能エネルギーに置き換え、CO₂が排出されないイベントとして開催しているんです。また、会場周辺では「味の賑い」という食のイベントも開催。地元の食材を使用した沖縄の料理を提供することで、食文化の継承と同時に、地産地消も意識しています。ぜひ楽しんでいってください。

*****

世代を超えたつながりが生む、感動の瞬間

琉球王国、国王・王妃

ここからは公演後、興奮さめやらぬ三名に、今回の開催を振り返ってのお話を聞きました。

――公演、素晴らしかったです!終演後の感想を教えてください。

仲地(JTB):那覇在住のお客様が「こんな素晴らしい伝統芸能が沖縄にあったなんて知らなかった」とおっしゃっていたのが印象的でした。地元の方にも新しい発見があったというのは、私たちにとって大きな励みになりました。

伊佐:公演が終わった後も、40分以上にわたって会場の外で演者たちがエイサーを踊り続け、旗頭も上がったまま。お客様も一緒になって踊りだして…。沖縄で数々の公演を見てきましたが、こんな光景は初めてでした。これまでにない盛り上がりを感じましたね。感動と興奮が冷めやらない、本当に特別な一日になりました。

名城:実は本番直前に全員を集めて、「杜の賑い」のコンセプトについて話をする機会を作り「とにかく楽しく、間違えても笑顔で」と伝えたんです。すると、みんなの表情が一気に変わったのが印象的でした。厳しい稽古を重ねてきた分、この言葉で気持ちが楽になったのかもしれませんね。笑顔が溢れた本番になったと思います。

――名城さんは、エンターテインメントについて独自の考えをお持ちだと伺いました。

名城:多くの人は「エンターテインメント」というと派手さや華やかさを思い浮かべがちです。でも本来は、人々を癒したり、感動させたり、喜びを与えることだと思うんです。沖縄の美しい衣装を見て心が癒される。三線の音色に耳を傾けて心が温かくなる。これも立派なエンターテインメントです。今回はそういった沖縄の伝統芸能が本来持っている魅力を、現代的な演出で引き立てることを意識しました。

伝統芸能は、形として残していくだけではなく、その精神も一緒に受け継いでいかないといけません。今回、27の団体が一つの舞台を作り上げる過程で、沖縄の「ゆいまーる(助け合い)」の精神が自然と生まれていました。若い世代にも、そういった沖縄の心が確実に引き継がれているのを感じます。

伊佐:その通りですね。世代を超えて受け継がれてきた伝統芸能は、まさに沖縄の宝。さまざまな影響を受けながらも、どんな時代になっても、先人たちから受け継いできた伝統の継承を、この「杜の賑い」の舞台を通して次世代に繋げていきたい。それが私たちの使命だと思っています。

守り、育て、次世代へつなぐ――沖縄伝統芸能の可能性

――今回の成功を受けて、今後の展開についてのお考えはありますか。

名城:沖縄県内には、まだまだ知られていない素晴らしい伝統芸能がたくさんあります。例えば宜野座村の「チョンダラ」など、100年以上の歴史を持つ伝統芸能が各地に眠っています。今後はそういった島々の伝統芸能にも光を当てて、より多くの方に知っていただきたい。ただし、そのままの形ではなく、現代に合わせた形で見せていく工夫も必要だと考えています。

――仲地さんは主催する側として、どのような将来像を描いていらっしゃいますか。

仲地(JTB):今後は海外からのお客様をもっとお迎えできる体制を整えていきたいですね。沖縄の伝統芸能の素晴らしさは、言葉の壁を超えて伝わるものがありますから。

また、コロナ前のように土日2日間で4回公演という規模まで、徐々に広げていければと考えています。さらにサステナブルとユニバーサルツーリズムの観点から、今以上にさまざまな方に楽しんでいただけるよう、会場設営や案内の面でも工夫を重ねていきたいと思います。

――最後に、伊佐さんこれからの「杜の賑い」に向けての思いをお聞かせください!

伊佐:この興奮が冷めやらないうちに、明日からすぐお稽古を始めます(笑)。今回、若い世代と一緒に舞台を作り上げて、あらためて沖縄の伝統芸能の未来は明るいと感じました。これからも世代を超えて、この素晴らしい文化を守り、育て、つないでいきたいと思います。

文:大西マリコ

写真:鍵岡龍門

編集:花沢亜衣

この記事をシェアする

関連記事

-

出会いから結婚、そしてその先へ。JTBの結婚相談サービス「ふたり紬 by JTB」

- インタビュー

-

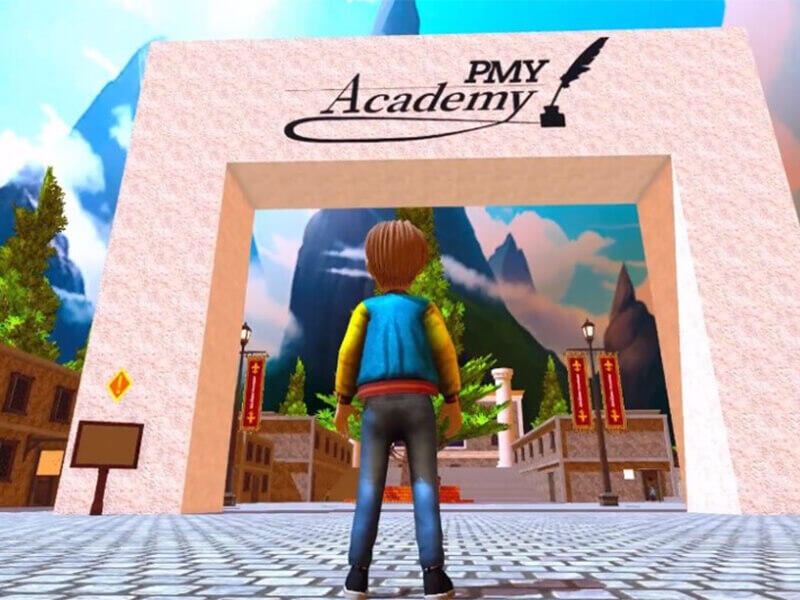

中高生の探究学習・キャリア学習への活用に期待。メタバース上で企業の事業活動が学べる「PMYアカデミー」

- インタビュー

-

「どこへ行くか」より「何をするか」。あなただけの「したい」を叶える海外旅行専門店「StudioJTB」

- インタビュー

-

海外旅行の「当たり前」を叶え、次世代にも旅の価値を届けるために。JTBが歩んだ昭和100年

- インタビュー

-

異文化理解の始まりは「教育」。旅行と学びをつなぎ、発展へ導くJTBマレーシア

- インタビュー

-

地域の魅力を旅に込めて。「旅の過ごし方」が創るお客様と地域の深いつながり

- インタビュー

-

サステナビリティとは、日本の「当たり前」を価値に変えること。JTBとメズム東京が考える、これからの旅と宿泊

- インタビュー

-

大切なのは、共感と理解とリスペクト。旅行を通じて「真の交流」に貢献する会社へ

- インタビュー

-

世界を舞台にビジネスを拡大せよ。JTBのグローバルへの挑戦「SAMURAI NEOプロジェクト」

- インタビュー

-

「JTBグループとしてできることを沖縄のために」地域とともに創る沖縄北部の未来

- インタビュー

-

道頓堀の夜を盛り上げる。JTBが世界的パフォーマーと挑む、新たなエンターテイメント

- インタビュー

-

観光地のストーリーに没入。ソニーマーケティングとJTBが目指す地球丸ごとテーマパークの夢

- インタビュー

-

ゴールは地域貢献。フィールドを超えてつながるJリーグとJTB

- インタビュー

-

自由と安心、欲張りな旅へ。ヨーロッパ周遊バス「ランドクルーズ」が変える旅のスタイル

- インタビュー

-

小豆島で実践した観光DXを全国へ。人口減少が進む島の未来を賭けたプロジェクト

- インタビュー

-

JTB社員らしく「挑戦し続ける」チャレンジド社員が、地図とコンパスで切り拓く未来

- インタビュー

-

東北の子どもたちが東北の未来を考える「東北MIRAI会議」を共催。産学連携で見えた可能性

- インタビュー

-

兄弟姉妹のような距離から生まれる、ガイドブックにはないリアルな旅体験。「大阪B&Sプログラム」でつくる新しい教育旅行

- インタビュー

-

個々の違いこそが宝物。「違いを価値に、世界をつなぐ。」JTBのDEIB推進

- インタビュー

-

沖縄で40回目を迎えた「杜の賑い」 JTBがつなぐ未来への架け橋

- インタビュー

-

過去に"新しい旅のかたち"を作った人たちがいるから、いまがある。「旅の図書館」と振り返る、人々の暮らしと旅の変遷

- インタビュー

-

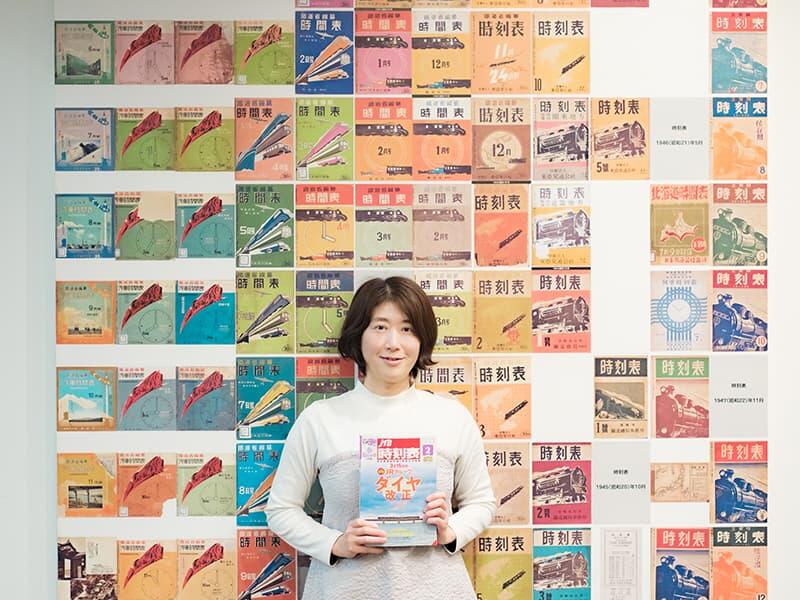

「JTB時刻表」創刊100周年。1kgの重さに込められた編集へのこだわり

- インタビュー

-

感動体験がいい未来をつくる力となる。JTB社長 山北栄二郎が語る「交流創造事業」の可能性

- インタビュー

-

情熱を持ち続け、高いレベルのフェンシングをやり切りたい――松山恭助がグラン・パレの先に見たもの

- インタビュー

-

誰もが、いつでも自由に旅を楽しめる社会へ。JTBが取り組むユニバーサルツーリズム

- インタビュー

-

週末、宇宙行く?JTBが共創する「OPEN UNIVERSE PROJECT」で広がる新たな旅の可能性

- インタビュー

-

記憶に刻まれる万博を目指して。日本国際博覧会協会とJTBが語る「2025年大阪・関西万博」が未来に残すもの

- 対談

-

震災から1年。JTB金沢支店が地域と取り組む能登半島の復興支援とこれから

- インタビュー

-

食から始まる地域への旅。「るるぶキッチン」が描く新しい観光の入口

- インタビュー

-

JTBハワイ60周年。ハワイと共に歩んだ道のりを糧にさらなる交流創造へ

- インタビュー

-

"さいたま愛"を次世代につなぐ。地域振興で豊かな暮らしを目指す観光開発プロデューサー(埼玉編)

- インタビュー

-

非日常の旅を通してお客様と従業員の心を1つにつなぐ「ホスピタリティ」

- 特別対談

-

アサヒビールとJTBが共に手を携えて。共創から始まる「つなぐ・つくる・つなげる」

- インタビュー

-

何度来ても飽きさせない魅力がある。「日本の旬」担当者が語る、京都・奈良・滋賀の新たな魅力

- インタビュー

-

地域と歩む"観光地経営"。鍋ヶ滝公園オーバーツーリズムの解決から始まった熊本県小国町とJTBの絆

- インタビュー

-

国家行事の裏に「PLM」あり!賓客の来日をサポートする究極の黒子

- インタビュー

-

「食」を通してその土地の文化を知る。福岡の屋台で体験するガストロノミーツーリズム

- インタビュー

-

豊かな観光資産で地域活性化へ。富士山の魅力と地域をつなぐ観光開発プロデューサー(山梨編)

- インタビュー

-

野球と旅、「体験できる場」を未来に残していくためにそれぞれが果たす役割

- 特別対談

-

「日常の中にある"学び"を伝えたい」 自身の仕事と子育て経験から得た気づきを「OYACONET事業」に込める

- インタビュー

-

安全と地域貢献への想いを胸に。JTBグループの一員として広島空港を支える縁の下の力持ち

- インタビュー

-

「本気」は人の心を動かす。市場を起点に香川の未来を拓く観光開発プロデューサー(香川編)

- インタビュー

-

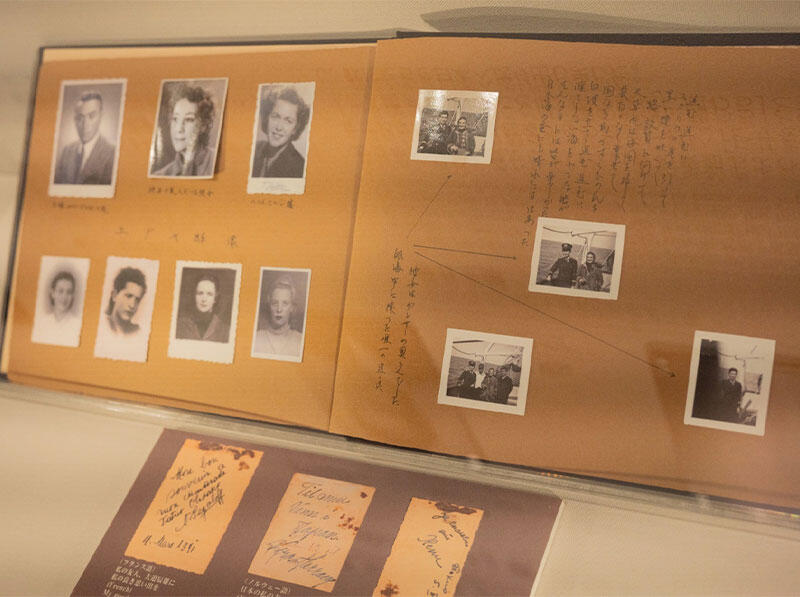

"心の交流"が平和への一歩。戦禍、ユダヤ難民救済のバトンをつないだ想いは、今そして未来のJTBグループへ

- インタビュー

-

「楽しかった」では終わらない。社員とお客様が一緒に取り組むサステナブルな体験「JTB地球いきいきプロジェクト」

- インタビュー

-

地域創生に取り組む意義と、隠岐での経験で見えたこれから

- インタビュー

-

島で暮らしながら地域創生に挑んだ2年間。

隠岐プロジェクトのこれまで- インタビュー

-

歴史的ルートが、いま悲願の観光資源へ。

地域の夢と歩む観光開発プロデューサー(富山編)- インタビュー

-

新しい関係を創り、交流を深め、真心を伝える。

日常にも感動を、「リビング・オーベルジュ」で- インタビュー

-

旅はもちろん、あらゆるものをガイドする

50周年に振り返る「るるぶ」の足跡- インタビュー

-

一生の思い出になる、人生にかかわることもある。

学生だからこそできる海外旅行を「ガクタビ」で。- インタビュー

-

先生が、生徒が、紡いできた修学旅行の歴史。

時代と共に変わったこと、変わらないこと。- 対談

-

訪日外国人観光客に選ばれ続けて60年。

「サンライズツアー」はこれからも地域とともに走り続ける。- インタビュー

-

栄光と葛藤の狭間でもがき、飛躍を遂げた松山恭助。

家族と仲間の支えを背に、フェンシングの聖地"パリ"での勝利に向かい邁進する。- インタビュー

-

宇宙飛行士・山崎直子さんと対談!

子どもの頃に夢見た「宇宙への旅」がもっと身近に- 特別対談

-

相手を思って選べば、もっと気持ちは伝わる。

いま旅行や体験が「感動」を届けられるギフトへ。- インタビュー

-

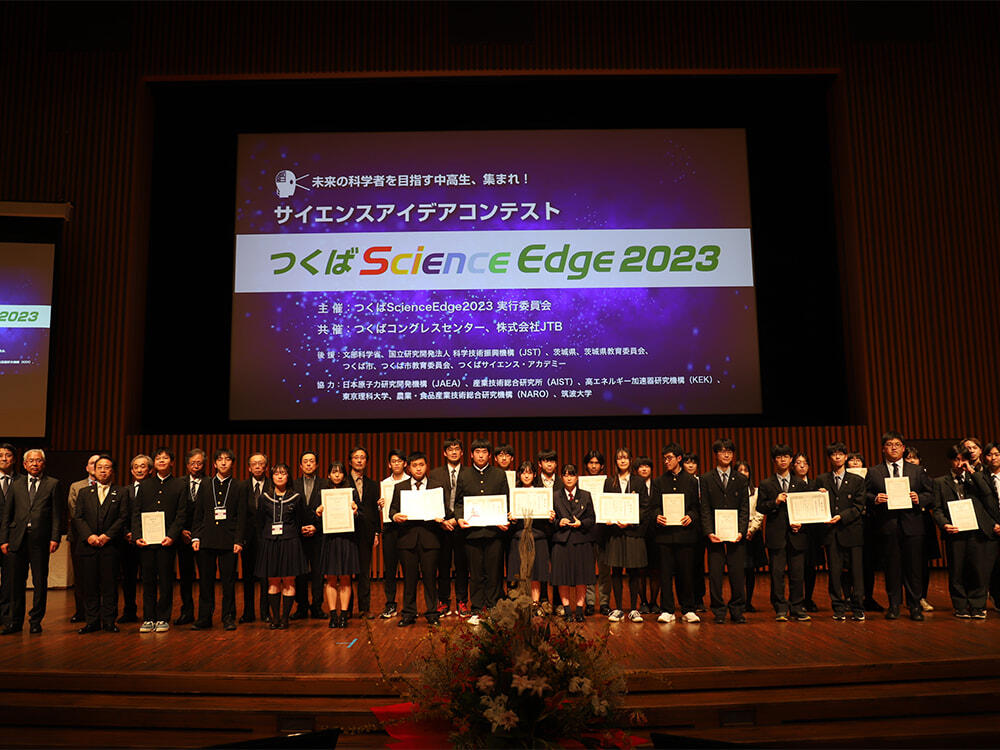

科学への好奇心を、この国の未来のチカラに。最先端をゆく研究者に、アイデアで挑む中高生たち。

- 対談

-

知られざる魅力を掘り起こせ!

地域の未来に向けて伴走する、観光開発プロデューサー(千葉編)- インタビュー

-

これからの旅行は、信頼できるコンシェルジュに、 お好きな場所からリモートで相談する。

- インタビュー

-

北海道の担当者に聞いてみた 今話題のアドベンチャーツーリズムとは?

- インタビュー

-

捨てられてしまう野菜に、旅する機会を。

シェフの手による缶詰で、食品ロス削減へ。- 対談

-

ラグビーW杯 、直前対談!人々を魅了し、交流と感動を生む、スポーツと旅の共通項

- 特別対談

-

旅先で、農作業をして、生まれる人との出会い。 農業支援の先に浮かぶ、地方の元気な未来像。

- 対談

-

「情報を、魅力を、想いを」、あなたの国の言葉にして。 多言語コミュニケーションツールが高める、観光客の満足度。

- インタビュー

-

知るだけでも大きな一歩!ハワイの未来をつくるために、いまできること

- インタビュー

-

東海道新幹線が、イベント空間に!貸切車両で移動しながら、深めるコミュニケーション。

- 対談

-

ゆったりと流れる時間の中で、「人」と「世界」がつながっていく旅・クルーズ

- インタビュー

-

ホノルルフェスティバルが4年ぶりにリアルで! 自然や文化があらためて教えてくれた交流の魅力

- レポート

-

アメニティグッズのプラスチック廃棄をゼロに。宿泊施設のおもてなしを、リサイクルで支える。

- インタビュー

-

観光地のゴミ問題を解決したい。社会課題に立ち向かった社員たちの想いとは?

- インタビュー

-

旅先でこそ、生まれること、つながることがある。~ ワーケーションのススメ ~

- インタビュー

-

ボッチャで、温泉街を盛り上げる!人や地域をつなぐ、パラスポーツの可能性

- レポート

-

観光の力で、ふるさとを次の世代へ ~カナダには、未来へとつながる旅がある~ (後編)

- 対談

-

観光の力で、ふるさとを次の世代へ ~カナダには、未来へとつながる旅がある~ (前編)

- 対談

-

ふるさと納税で地域の魅力を掘り起こす。そこにかける若手社員の想いとは。

- インタビュー

-

もっと広く、深く、届けJTBの想い。コーポレートサイトは、こうして生まれ変わった。

- インタビュー

-

子どもの未来を変えた、あるガイドとの出会い。価値ある「交流」を創り出すロイヤルスタッフとは。

- インタビュー

-

あなたの地域を、交流を、「るるぶ」が応援!コロナ後、日本の希望は地方にアリ!

- インタビュー

-

外国人観光客のトレンドが変わってきている?日本でこそ得られる、新たな視点や学び。

- インタビュー