小豆島で実践した観光DXを全国へ。人口減少が進む島の未来を賭けたプロジェクト

- インタビュー

- デジタル活用

- 地域交流

- 地域創生

- 教育

エンジェルロードやオリーブで有名な香川県小豆島。インバウンド需要も高まり、コロナ禍以降も多くの観光客が訪れていますが、実は日本全体や他の地域より20年も早く人口減少が進むと想定されており、観光地としての継続の危機に直面しています。

そんな“日本の縮図”ともいえる小豆島を舞台に、JTBは自治体やさまざまな事業者と手を取り合い、2024年より「20年先の小豆島をつくるプロジェクト」を始動。シェアサイクルやバス・船の自動運転で二次交通課題の解決に取り組んだり、ドローン撮影サービスを始めたりと、観光DXを活用した実証実験が次々と行われています。

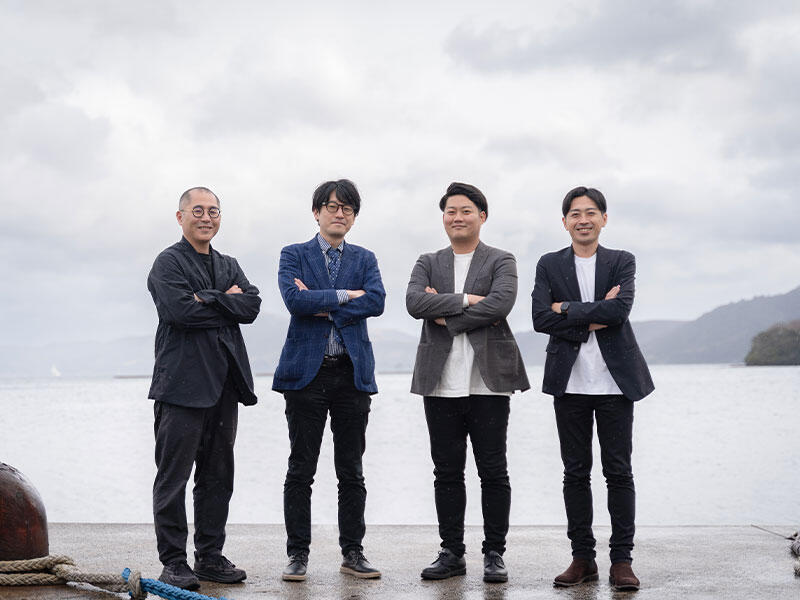

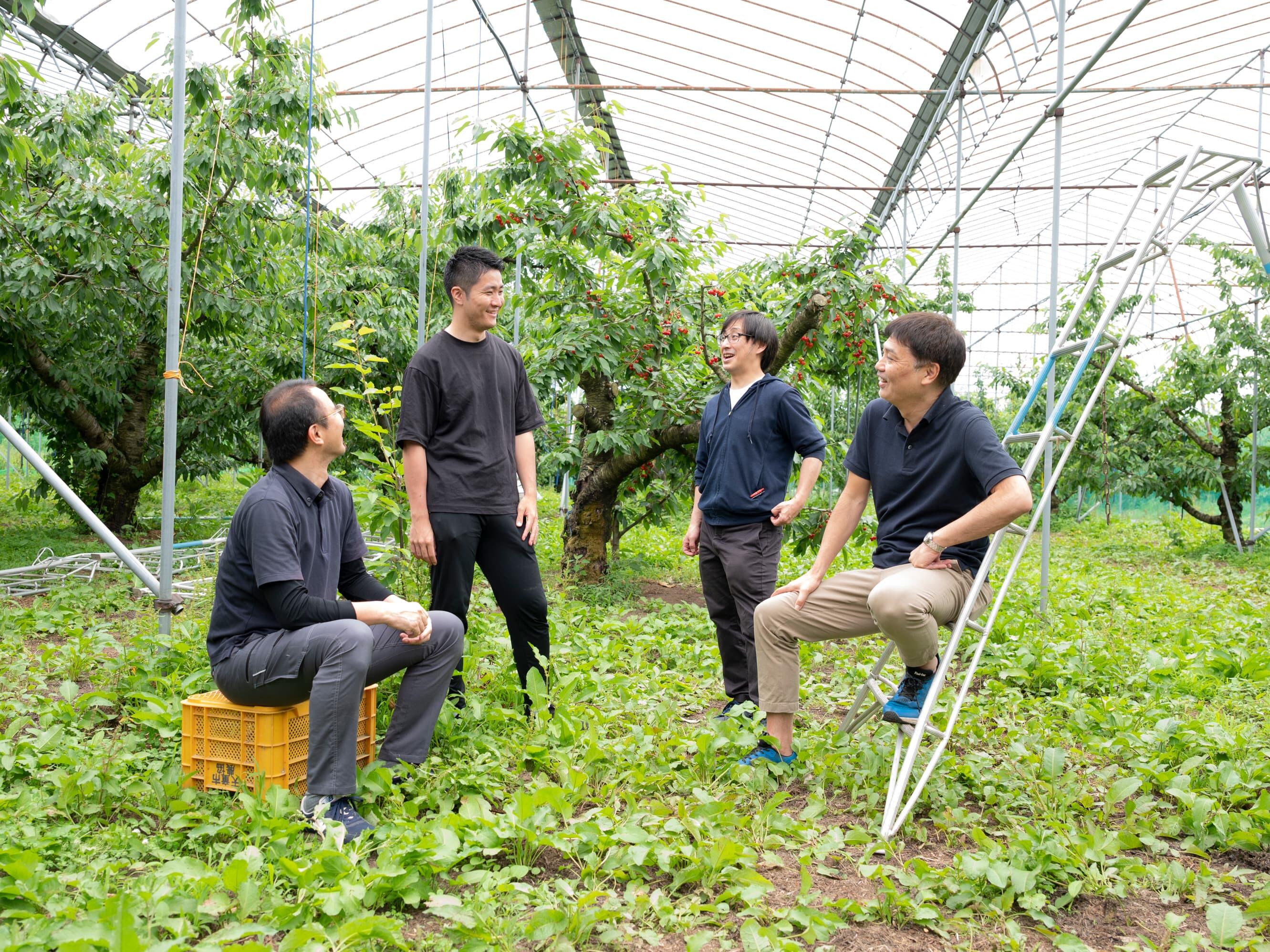

今回は、このプロジェクトを進めているJTBのエリアソリューション事業部の大津祥平と、小豆島の観光業に携わる小豆島交通の中村彰紀さん、そして事業パートナーとしてドローン撮影サービスを手がけるfly株式会社の船津さんにお話を聞いてみました。

ツーリズム事業本部 エリアソリューション事業部 エリア開発チーム 大津祥平

2014年入社後、教育旅行・MICE運営・地域交流事業など、さまざまな事業に携わる。

直近に在籍していた霞が関事業部では国交省・観光庁担当として全国事業の運営や

ナレッジ集の執筆を行う。2024年にエリアソリューション事業部に着任し、小豆島等のエリア開発事業に従事。

小豆島交通株式会社 代表取締役 中村彰紀

一般社団法人小豆島観光協会理事兼観光戦略部事務長、小豆島観光再生活性化会議副会長。1999年、地元バス会社へ入社。経理や営業・自動車整備・貸切バス運転士などさまざまな業務を経験。2011年に小豆島交通株式会社へ転籍と同時に取締役企画部長に就任、経営企画を担当し、2014年に代表取締役社長に就任。コロナ禍の苦しい経験から、地域に密接した経営と小豆島の観光客誘致のための地域観光の高付加価値化に取り組む。

fly株式会社 代表取締役 船津宏樹

一般社団法人小豆島・瀬戸内エリアマネジメント協会 副代表。

2009年株式会社ブイキューブ入社。2020年に独立しfly株式会社を設立。ドローンをはじめとしたテクノロジーで『心 × 躍る × 未来』を創造する集団「team fly」を率いる。ドローン業界を新たな世界にするために、空撮を担うプロダクションだけではなく、エデュケーションやコンサルティングにも力を入れ、さまざまなチャレンジを続けている。

小豆島は“日本の縮図”。志を同じくする仲間たちが集まるプロジェクトが始動

———まずは「20年先の小豆島をつくるプロジェクト」が始まった経緯をお聞かせください。

大津(JTB):「20年先の小豆島をつくるプロジェクト」では、JTBと自治体に加え、志を同じくするさまざまな事業者と協力し、シェアサイクル、バスや船の自動運転、ドローン撮影サービスなど、多岐にわたるチャレンジをしています。

もともと小豆島には「一般社団法人小豆島・瀬戸内エリアマネジメント協会」という、さまざまな技術を持つ事業者が集まる組織があり、そこから数多くのユニークなアイデアが生まれていたんです。

JTBの参画により、それらのアイデアを短期的な取り組みではなく、より長期的なインパクトをもたらす形に発展させられるのではないか。そう考え「小豆島・瀬戸内エリアマネジメント協会」と中村さんを始めとした地元自治体、観光協会の方々とともにプロジェクトを立ち上げました。「20年先の小豆島をつくる」という共通目標をそのまま名称にしています。

———観光地として有名な小豆島ですが、いまどのような課題を抱えているのでしょうか。

大津(JTB):「20年先の小豆島をつくるプロジェクト」の「20年」は「未来」を表す比喩として使っているのですが、奇しくも小豆島は日本全体や他の地域と比べて人口減少が20年早く進むと予測されていて、20年後には人口が半減する可能性が高いとも言われています。 人手不足は観光業にとって特に深刻な問題です。例えば、ホテルに客室はあっても従業員が足りずに運用できない、タクシーやバスの運転手が不足し運行できないなど、小豆島に来たい人たちはたくさんいても受け入れられない未来がやってきます。 島民の半数以上が観光に関わる仕事をしているので、観光業の衰退は業者だけでなく、島の存続そのものに関わる問題なんです。 このような課題は、小豆島から20年遅れて日本各地で起こるだろうという予測から、私たちは小豆島を“日本の縮図”と捉えています。小豆島の課題を解決し持続可能な観光地経営を実現できれば、そのやり方を日本全体に応用できるのではないかーー。日本全体より20年早く人口減少が進む小豆島だからこそ、最新技術の実証を進めていく意義があると考えたんです。

———このプロジェクトの話が出てきたとき、小豆島の観光に携わる中村さんはどのような印象を抱きましたか。

中村(小豆島交通):すごく期待が持てました。提案の内容が予想をはるかに超えるものだったので、「乗らない手はない」と、すぐに町長をはじめ、観光協会の皆さんを説得しに行きましたね。 小豆島は観光客は多いものの、すでに人手不足に直面し始めています。さらに、それを補うための観光DXの推進も遅れをとっているのが現状です。 僕は生まれも育ちも小豆島で進学の際に一度島を離れましたが、やはりこの島が好きで戻ってきました。「島のためにできることは何でもやりたい」という気持ちはもちろん強くありましたが、正直心のどこかでは「このまま衰退していくのはやむを得ないのかな」という諦めの気持ちがあって…。 今のうちに稼げるだけ稼いで、貯めた内部留保で続けられるところまで続けていくしかないとさえ考えていました。そんななかで、このプロジェクトは希望が感じられる提案で、とてもワクワクしたことを覚えています。

シェアサイクルやドローン撮影サービス。さまざまな観光DXの実証実験をスタート

小豆島で導入された電動のシェアサイクル。小豆島内のさまざまな場所でレンタルすることができる。

———現時点で取り組んでいるものとしては、シェアサイクルやドローン撮影サービスがありますが、どのような目的で開始されたのでしょうか。

中村(小豆島交通):まず、シェアサイクルについては、「小豆島・瀬戸内エリアマネジメント協会」が2017年頃に二次交通課題の解決策として実験的に開始したものでした。しかし、コロナ禍で観光客が減少し、収益性の問題から存続が難しい状況に陥ってしまって…。

そんなときにJTBと、シェアサイクルサービスを運営するシナネンモビリティPLUSさんが協業して電動サイクルを新調してくださり、昨年から本格的な事業として再スタートを切ることができました。

大津(JTB):シェアサイクルは二次交通課題の解決だけでなく、発着地や決済手段などのデータを基に、どのような利用者がどのような行動をしているのか分析し、観光マーケティングに役立てることができるという利点があります。

中村(小豆島交通):実は最初、町内から反対意見が出ていたんです。特にバスやタクシー会社から「自分たちのお客様を取られてしまうのではないか」という不安の声もあがっていたんです。

でも、実際に始めてみると、シェアサイクルは近距離の移動に多く利用され、タクシーやバスは長距離移動の方に専念できるというように自然と棲み分けができて、二次交通の課題も解消されてきました。その上、利用データも収集できるので、まさに一石二鳥ですよね。

———ドローン撮影サービスについてはいかがですか。

大津(JTB):2024年3月にドローンを専門とするfly株式会社と協業して、小豆島の名所である寒霞渓の展望台でドローン撮影サービス「SKYPIX」(スカイピクス)の実証実験がスタートしました。この事業のユニークな点は、展望台に設置されたQRコードからサイトにアクセスして支払いを済ませるだけで、ドローンが自動で撮影を開始し、さらに撮影された動画はAIで自動編集されてスマホに届くというところです。

観光とドローンを組み合わせたサービスは過去にもありましたが、撮影から動画編集まで完全無人で完結するサービスは日本初です。

船津(fly):きっかけは「小豆島・瀬戸内エリアマネジメント協会」代表の海老原孝礼さんから、「ドローンを使った配送サービスを小豆島で展開してほしい」とお声がけいただいたことでした。ドローンは撮影だけでなく、輸送や案内、イベントの演出などさまざまな活用方法がありますが、まずは観光客向けの撮影サービスから始めてみようかなと。

まだサービスを開始したばかりですが、全国のドローン愛好家から「ぜひ私たちの地域でも実施してほしい」という声が寄せられています。小豆島が最新技術を体験できる観光地として注目されるきっかけになれば嬉しいですね。

ないものは自分たちで作ればいい。若者たちが小豆島に戻るチャンスをつくる「STEAM教育」

———「20年先の小豆島をつくるプロジェクト」では、観光DXの推進だけでなく、中高生のSTEAM教育(※)の取り組みもしていると聞きました。なぜ小豆島の未来のために「教育」に焦点が当たったのか、理由を伺えますか

大津(JTB):小豆島の若者たちの多くは高校卒業と同時に島を離れてしまいます。その最大の理由は「職業選択の少なさ」です。 中高生の「なりたい職業ランキング」の上位にはコンサル系やIT系が多いのですが、小豆島での職といえば一次産業・二次産業がほとんどで、「中高生がなりたい職業」と「小豆島にある産業」にミスマッチが生じているんですね。 でも、ミスマッチがあるからといって諦める必要はありません。ないなら自分たちで作ればいい。自ら仕事を作り出せる力があれば、将来小豆島に戻ってくるチャンスを自分で生み出せるはずです。 島から出なくても、小豆島で新しい産業や技術、ビジネスに挑戦できるということを、学生のうちから知ってもらえれば、もし一度離れたとしても小豆島に戻ろうと思ってもらえるかもしれない。そういう意味で「教育」は、地域を持続可能にするための要なんです。

中村(小豆島交通):先ほどこのプロジェクトが始まる際のJTBさんからの提案が予想を上回るものだったと言いましたが、それがまさに「教育」の部分なんです。二次交通課題を解消して観光を活性化させるアイデアについては、正直想定の範囲内でした。でも、短期的な利益につながる施策だけでなく、小豆島の根本的な課題に取り組もうとする「STEAM教育」の提案をいただいたときには、本当に驚きましたね。

以前はJTBさんのことを「旅行会社」としてしか見ていなかった。でも今は、「JTBがやっていることって“旅行会社”の枠を超えていますよね」って思います(笑)。地方創生のコンサル会社と言っても過言ではない。

大津(JTB):そういっていただけてすごく嬉しいです。私も自分の仕事を「旅行業」と語るには違和感があります(笑)

(※)STEAM教育とは、科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、芸術(Art)、数学(Mathematics)の5つの分野を統合的に学ぶ教育のこと

———具体的にはどのようなSTEAM教育を実施しているのでしょうか。

大津(JTB):flyの船津さんを中心に、いま3つの中学校でドローンの授業と有志活動を実施しています。

船津(fly):地域の課題をドローンで解決する方法を生徒たちが自ら考え、実際に試してみるところまでやっています。先日も有志で集まった中学生たちに、チームで考えたアイデアを町長の前で発表してもらいました。 例えば、観光客のスーツケースを宿泊先まで運ぶサービスや、農家さんが収穫した野菜を農協まで運ぶサービス、ほかにも、小豆島には水族館がないことから、自然のなかで水族館を作るプロジェクトなど、いろいろアイデアが出ました。 僕らの願いとしては、ただアイデアを出して終わりではなく、学生たち自身が実際にビジネスにできるところまでを目指したい。ですから、実際に試してみてうまくいくかどうか、改善点はあるか、またどうやって収益化するのか、できるだけ将来につながる学びを目指して内容を設計しています。

———とても実践的な内容ですね。

船津(fly):実は私は教員免許を持っていて、いつかドローン技術を活用した授業をやってみたいと考えていたんです。そこで海老原さんに「僕が本当にやりたいのは教育なんです」とお伝えしたところ、「それ全部叶う島があるから一緒にやらない?」と誘ってくださって。その翌週には小豆島を訪れ、気づけば今では小豆島・瀬戸内エリアマネジメント協会の副代表も務めさせていただいています(笑)

「JTBは旅行だけじゃない」と島民へ伝わり始めている

———「20年先の小豆島をつくるプロジェクト」での取り組みは、島民からどのようなリアクションが届いていますか?

中村(小豆島交通):予想以上の良いリアクションをいただいていますね。例えば、自動運転については安全性を住民から指摘されるだろうと覚悟していたんです。でも、いざ説明会を開催してみると「やっと来たか」という反応で(笑)。きっと住民たちも心のどこかで、現状を変える新しい取り組みを期待していてくれたんだと思います。

大津(JTB):実証実験後に継続意向をアンケートで取ったところ、99%の人たちが「継続してほしい」と回答してくれました。他の地域だと半数程度の場合が多いので、驚きましたね。

中村(小豆島交通):僕もここまで小豆島に「受け入れ」の土壌があったことを知れてすごく嬉しかったです。

船の自動化にも否定的な声は全くなかった。その代わり「教育」に関しては多少抵抗はありましたね。「旅行に関係がある交通課題ならJTBに任せられるけど、なんで教育?」と。

でもJTBは観光だけでなく、地域創生や教育などあらゆる分野でのナレッジやネットワークを持っていることを説明し、島民の間にも少しずつ「JTBは旅行だけじゃない」という認識が広がってきているのではないかと思います。

船津(fly):小豆島・瀬戸内エリアマネジメント協会としても、JTBさんが入ってくれたことでまとまりが生まれ、動きがとても早くなったと感じています。ドローン撮影サービスに至っては、着想から1年も経たずに事業化できました。

JTBさんが多方面に働きかけをしてくれるから、僕らは技術の開発に集中できる。とてもいい役割分担ができているからこそのスピード感だと思います。

小豆島はちょうどよく不便。だからこそ多様なアイデアが生まれる

———このプロジェクトをやっていて大変なことはありますか。

大津(JTB):協会からも自治体からもアイデアがポンポン出てくるので、それをまとめることが大変ですね(笑)。でもこれは前進しているからこそ得られる踏ん張りどころであって、正直楽しくて仕方がないです。

このスピード感で進められるのは、自治体の方々がすごく前向きだから。関わる方全員の熱量がどんどん高まっていっているのを感じます。

船津(fly):あとはやはり、僕も含めた事業者の皆さんが、「小豆島に帰りたい」っていう気持ちがあるのだと思います。ここで生まれ育ったわけではないけれど、第二の故郷のように島の人たちが受け入れてくれることが嬉しいからこそ、このプロジェクトもますます加速していくんじゃないかなと。

中村(小豆島交通):僕は、小豆島の魅力は「ちょうどよく便利で、ちょうどよく不便」なところだと思っています。生活をする上で困ることはあまりないけれど、なんでも揃っているわけではありません。しかも東京からアクセスしにくい場所にあります。

でも、だからこそ余白があってアイデアが生まれやすいのかなと。皆さんよく遊びにきてくれるので、そのときは喜んで「お帰りなさい」とお迎えしています。

———今後の展望はありますか。

大津(JTB):小豆島で生まれた事業をここで終わらせるのではなく、全国へ展開していくことを目指しています。実際、ドローン事業は小豆島の次の展開場所の検討を始めており、小豆島の事例に興味を持っていただけた自治体や地域企業と具体的に打合せを進めています。

このように小豆島発の取り組みを全国へ広げることで、日本の課題解決につながるだけでなく、島の若者たちのキャリアの可能性も広がります。そして、小豆島が従来の観光地という枠を超えた新しい評価を得ることで、さらなる好循環を生み出していきたいと考えています。

中村(小豆島交通):僕としては何より、地元の若者たちが小豆島に戻ってきたいと思えるような環境を作っていきたいです。STEAM教育で身につけた技術を生かして島で起業したり、その事業を全国展開したりすることで、若者たちが小豆島にいながら希望の職業に就き、ちゃんと食べていける。そういう未来を作れるように、今できることに全力で取り組んでいきたいです。

文:佐藤伶

写真:大童鉄平

編集:花沢亜衣

この記事をシェアする

関連記事

-

出会いから結婚、そしてその先へ。JTBの結婚相談サービス「ふたり紬 by JTB」

- インタビュー

-

中高生の探究学習・キャリア学習への活用に期待。メタバース上で企業の事業活動が学べる「PMYアカデミー」

- インタビュー

-

「どこへ行くか」より「何をするか」。あなただけの「したい」を叶える海外旅行専門店「StudioJTB」

- インタビュー

-

海外旅行の「当たり前」を叶え、次世代にも旅の価値を届けるために。JTBが歩んだ昭和100年

- インタビュー

-

異文化理解の始まりは「教育」。旅行と学びをつなぎ、発展へ導くJTBマレーシア

- インタビュー

-

地域の魅力を旅に込めて。「旅の過ごし方」が創るお客様と地域の深いつながり

- インタビュー

-

サステナビリティとは、日本の「当たり前」を価値に変えること。JTBとメズム東京が考える、これからの旅と宿泊

- インタビュー

-

大切なのは、共感と理解とリスペクト。旅行を通じて「真の交流」に貢献する会社へ

- インタビュー

-

世界を舞台にビジネスを拡大せよ。JTBのグローバルへの挑戦「SAMURAI NEOプロジェクト」

- インタビュー

-

「JTBグループとしてできることを沖縄のために」地域とともに創る沖縄北部の未来

- インタビュー

-

道頓堀の夜を盛り上げる。JTBが世界的パフォーマーと挑む、新たなエンターテイメント

- インタビュー

-

観光地のストーリーに没入。ソニーマーケティングとJTBが目指す地球丸ごとテーマパークの夢

- インタビュー

-

ゴールは地域貢献。フィールドを超えてつながるJリーグとJTB

- インタビュー

-

自由と安心、欲張りな旅へ。ヨーロッパ周遊バス「ランドクルーズ」が変える旅のスタイル

- インタビュー

-

小豆島で実践した観光DXを全国へ。人口減少が進む島の未来を賭けたプロジェクト

- インタビュー

-

JTB社員らしく「挑戦し続ける」チャレンジド社員が、地図とコンパスで切り拓く未来

- インタビュー

-

東北の子どもたちが東北の未来を考える「東北MIRAI会議」を共催。産学連携で見えた可能性

- インタビュー

-

兄弟姉妹のような距離から生まれる、ガイドブックにはないリアルな旅体験。「大阪B&Sプログラム」でつくる新しい教育旅行

- インタビュー

-

個々の違いこそが宝物。「違いを価値に、世界をつなぐ。」JTBのDEIB推進

- インタビュー

-

沖縄で40回目を迎えた「杜の賑い」 JTBがつなぐ未来への架け橋

- インタビュー

-

過去に"新しい旅のかたち"を作った人たちがいるから、いまがある。「旅の図書館」と振り返る、人々の暮らしと旅の変遷

- インタビュー

-

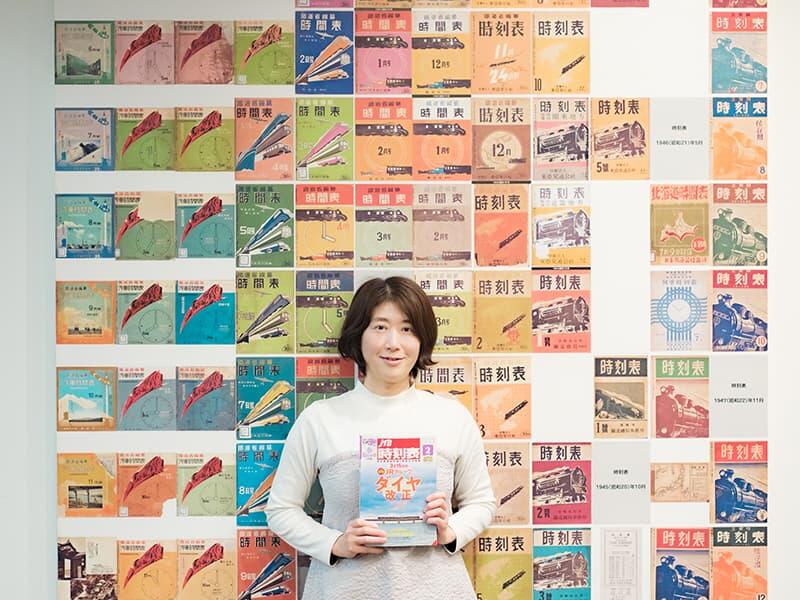

「JTB時刻表」創刊100周年。1kgの重さに込められた編集へのこだわり

- インタビュー

-

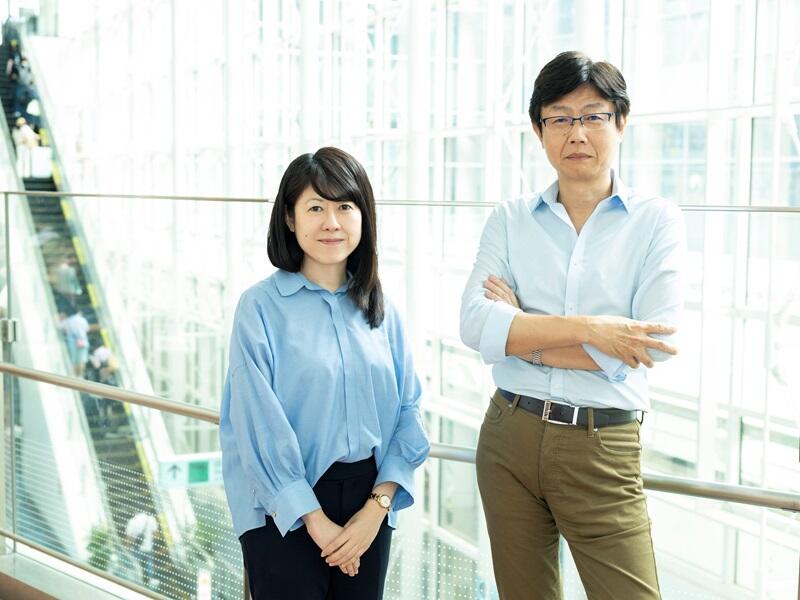

感動体験がいい未来をつくる力となる。JTB社長 山北栄二郎が語る「交流創造事業」の可能性

- インタビュー

-

情熱を持ち続け、高いレベルのフェンシングをやり切りたい――松山恭助がグラン・パレの先に見たもの

- インタビュー

-

誰もが、いつでも自由に旅を楽しめる社会へ。JTBが取り組むユニバーサルツーリズム

- インタビュー

-

週末、宇宙行く?JTBが共創する「OPEN UNIVERSE PROJECT」で広がる新たな旅の可能性

- インタビュー

-

記憶に刻まれる万博を目指して。日本国際博覧会協会とJTBが語る「2025年大阪・関西万博」が未来に残すもの

- 対談

-

震災から1年。JTB金沢支店が地域と取り組む能登半島の復興支援とこれから

- インタビュー

-

食から始まる地域への旅。「るるぶキッチン」が描く新しい観光の入口

- インタビュー

-

JTBハワイ60周年。ハワイと共に歩んだ道のりを糧にさらなる交流創造へ

- インタビュー

-

"さいたま愛"を次世代につなぐ。地域振興で豊かな暮らしを目指す観光開発プロデューサー(埼玉編)

- インタビュー

-

非日常の旅を通してお客様と従業員の心を1つにつなぐ「ホスピタリティ」

- 特別対談

-

アサヒビールとJTBが共に手を携えて。共創から始まる「つなぐ・つくる・つなげる」

- インタビュー

-

何度来ても飽きさせない魅力がある。「日本の旬」担当者が語る、京都・奈良・滋賀の新たな魅力

- インタビュー

-

地域と歩む"観光地経営"。鍋ヶ滝公園オーバーツーリズムの解決から始まった熊本県小国町とJTBの絆

- インタビュー

-

国家行事の裏に「PLM」あり!賓客の来日をサポートする究極の黒子

- インタビュー

-

「食」を通してその土地の文化を知る。福岡の屋台で体験するガストロノミーツーリズム

- インタビュー

-

豊かな観光資産で地域活性化へ。富士山の魅力と地域をつなぐ観光開発プロデューサー(山梨編)

- インタビュー

-

野球と旅、「体験できる場」を未来に残していくためにそれぞれが果たす役割

- 特別対談

-

「日常の中にある"学び"を伝えたい」 自身の仕事と子育て経験から得た気づきを「OYACONET事業」に込める

- インタビュー

-

安全と地域貢献への想いを胸に。JTBグループの一員として広島空港を支える縁の下の力持ち

- インタビュー

-

「本気」は人の心を動かす。市場を起点に香川の未来を拓く観光開発プロデューサー(香川編)

- インタビュー

-

"心の交流"が平和への一歩。戦禍、ユダヤ難民救済のバトンをつないだ想いは、今そして未来のJTBグループへ

- インタビュー

-

「楽しかった」では終わらない。社員とお客様が一緒に取り組むサステナブルな体験「JTB地球いきいきプロジェクト」

- インタビュー

-

地域創生に取り組む意義と、隠岐での経験で見えたこれから

- インタビュー

-

島で暮らしながら地域創生に挑んだ2年間。

隠岐プロジェクトのこれまで- インタビュー

-

歴史的ルートが、いま悲願の観光資源へ。

地域の夢と歩む観光開発プロデューサー(富山編)- インタビュー

-

新しい関係を創り、交流を深め、真心を伝える。

日常にも感動を、「リビング・オーベルジュ」で- インタビュー

-

旅はもちろん、あらゆるものをガイドする

50周年に振り返る「るるぶ」の足跡- インタビュー

-

一生の思い出になる、人生にかかわることもある。

学生だからこそできる海外旅行を「ガクタビ」で。- インタビュー

-

先生が、生徒が、紡いできた修学旅行の歴史。

時代と共に変わったこと、変わらないこと。- 対談

-

訪日外国人観光客に選ばれ続けて60年。

「サンライズツアー」はこれからも地域とともに走り続ける。- インタビュー

-

栄光と葛藤の狭間でもがき、飛躍を遂げた松山恭助。

家族と仲間の支えを背に、フェンシングの聖地"パリ"での勝利に向かい邁進する。- インタビュー

-

宇宙飛行士・山崎直子さんと対談!

子どもの頃に夢見た「宇宙への旅」がもっと身近に- 特別対談

-

相手を思って選べば、もっと気持ちは伝わる。

いま旅行や体験が「感動」を届けられるギフトへ。- インタビュー

-

科学への好奇心を、この国の未来のチカラに。最先端をゆく研究者に、アイデアで挑む中高生たち。

- 対談

-

知られざる魅力を掘り起こせ!

地域の未来に向けて伴走する、観光開発プロデューサー(千葉編)- インタビュー

-

これからの旅行は、信頼できるコンシェルジュに、 お好きな場所からリモートで相談する。

- インタビュー

-

北海道の担当者に聞いてみた 今話題のアドベンチャーツーリズムとは?

- インタビュー

-

捨てられてしまう野菜に、旅する機会を。

シェフの手による缶詰で、食品ロス削減へ。- 対談

-

ラグビーW杯 、直前対談!人々を魅了し、交流と感動を生む、スポーツと旅の共通項

- 特別対談

-

旅先で、農作業をして、生まれる人との出会い。 農業支援の先に浮かぶ、地方の元気な未来像。

- 対談

-

「情報を、魅力を、想いを」、あなたの国の言葉にして。 多言語コミュニケーションツールが高める、観光客の満足度。

- インタビュー

-

知るだけでも大きな一歩!ハワイの未来をつくるために、いまできること

- インタビュー

-

東海道新幹線が、イベント空間に!貸切車両で移動しながら、深めるコミュニケーション。

- 対談

-

ゆったりと流れる時間の中で、「人」と「世界」がつながっていく旅・クルーズ

- インタビュー

-

ホノルルフェスティバルが4年ぶりにリアルで! 自然や文化があらためて教えてくれた交流の魅力

- レポート

-

アメニティグッズのプラスチック廃棄をゼロに。宿泊施設のおもてなしを、リサイクルで支える。

- インタビュー

-

観光地のゴミ問題を解決したい。社会課題に立ち向かった社員たちの想いとは?

- インタビュー

-

旅先でこそ、生まれること、つながることがある。~ ワーケーションのススメ ~

- インタビュー

-

ボッチャで、温泉街を盛り上げる!人や地域をつなぐ、パラスポーツの可能性

- レポート

-

観光の力で、ふるさとを次の世代へ ~カナダには、未来へとつながる旅がある~ (後編)

- 対談

-

観光の力で、ふるさとを次の世代へ ~カナダには、未来へとつながる旅がある~ (前編)

- 対談

-

ふるさと納税で地域の魅力を掘り起こす。そこにかける若手社員の想いとは。

- インタビュー

-

もっと広く、深く、届けJTBの想い。コーポレートサイトは、こうして生まれ変わった。

- インタビュー

-

子どもの未来を変えた、あるガイドとの出会い。価値ある「交流」を創り出すロイヤルスタッフとは。

- インタビュー

-

あなたの地域を、交流を、「るるぶ」が応援!コロナ後、日本の希望は地方にアリ!

- インタビュー

-

外国人観光客のトレンドが変わってきている?日本でこそ得られる、新たな視点や学び。

- インタビュー