「JTB時刻表」創刊100周年。1kgの重さに込められた編集へのこだわり

- インタビュー

- 国内旅行

- 旅行

- 歴史

- 秘話

1925年の創刊以来、日本の鉄道の発展とともに歩んできた「JTB時刻表」が100周年を迎えます。900社以上の運行時刻を網羅し、毎月更新される同誌は、鉄道ファンから実務者まで幅広い読者に支持されてきました。

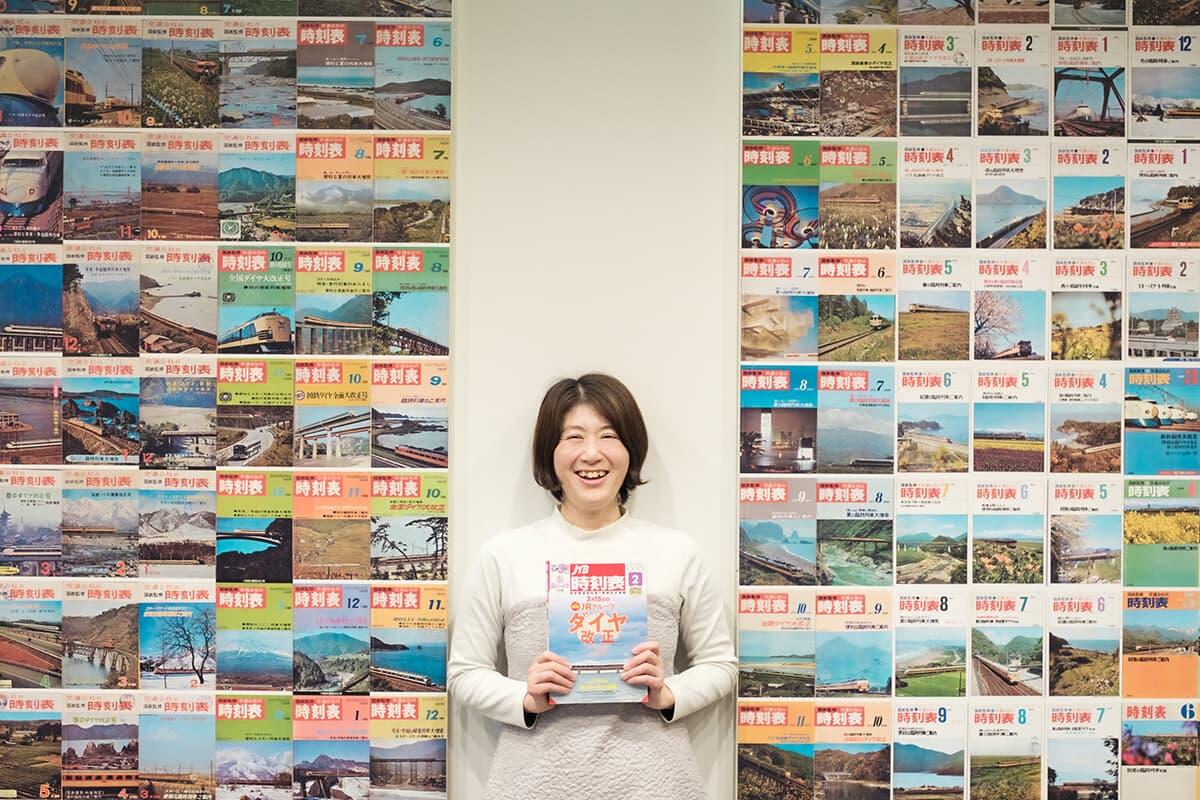

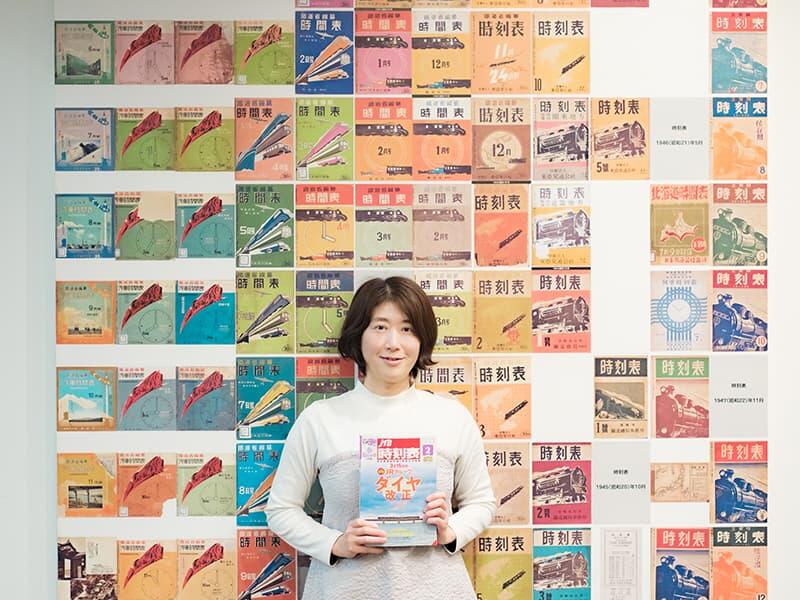

今回はこの100周年を記念して、「JTB時刻表」編集長の梶原美礼に、時刻表編集の裏話や100周年を迎えて考えていることについて話を聞いてみました。

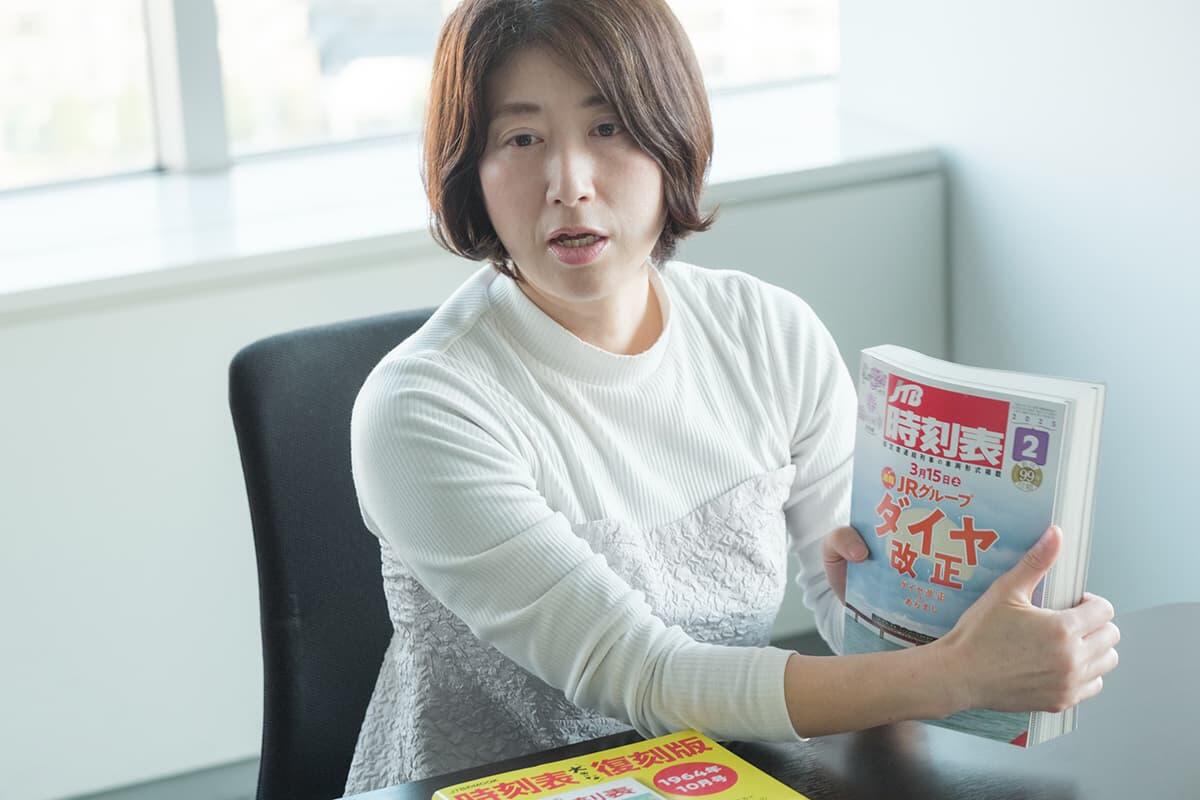

JTBパブリッシング 出版コンテンツ事業本部ライフスタイルメディア編集部 梶原 美礼

「JTB時刻表」第19代編集長。2005年の入社時に時刻表編集部に配属される。その後、営業部宣伝課での在籍を経て、再び時刻表編集部となり、2024年から編集長として「JTB時刻表」の編集に携わる。時刻表100年の歴史において初めての女性編集長。鉄道はもちろんのこと、飛行機、船など乗りもの全般が好き。

今から100年前に生まれた「JTB時刻表」

――最初に、「JTB時刻表」のはじまりについて教えていただけますか。

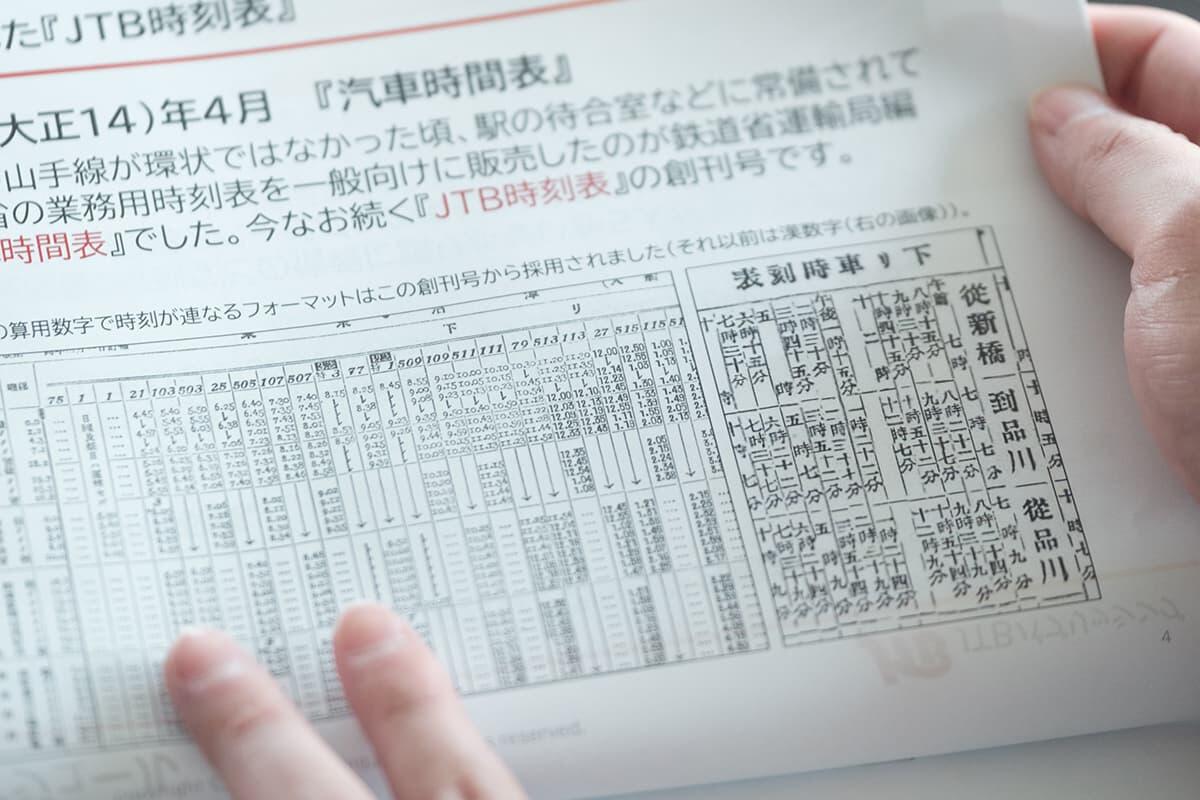

梶原:まず、世界初の鉄道は1825年にイギリスで誕生しました。日本では、品川-横浜間の仮開業を経て、1872年に新橋-横浜間で最初の鉄道が開業しています。その頃から時刻表というものはあったのですが、数字は漢数字で、文字は縦書きのため、右から左に読んでいくものでした。

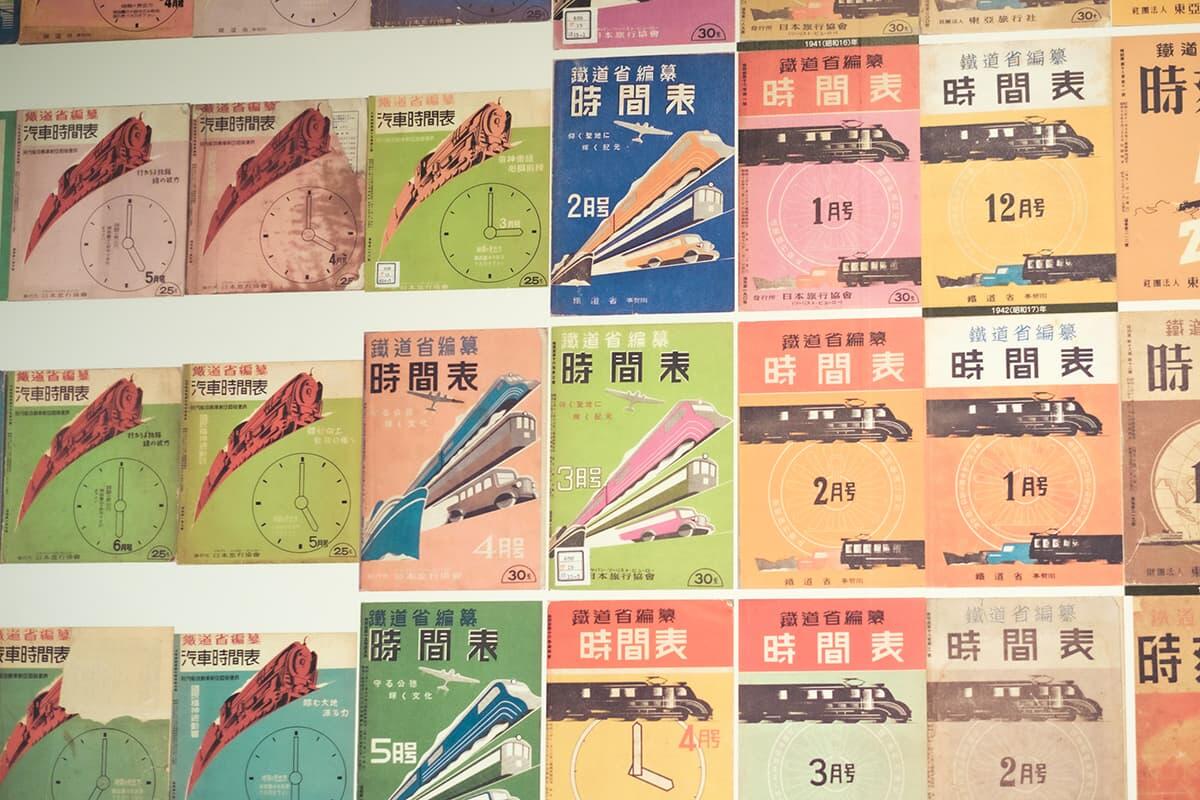

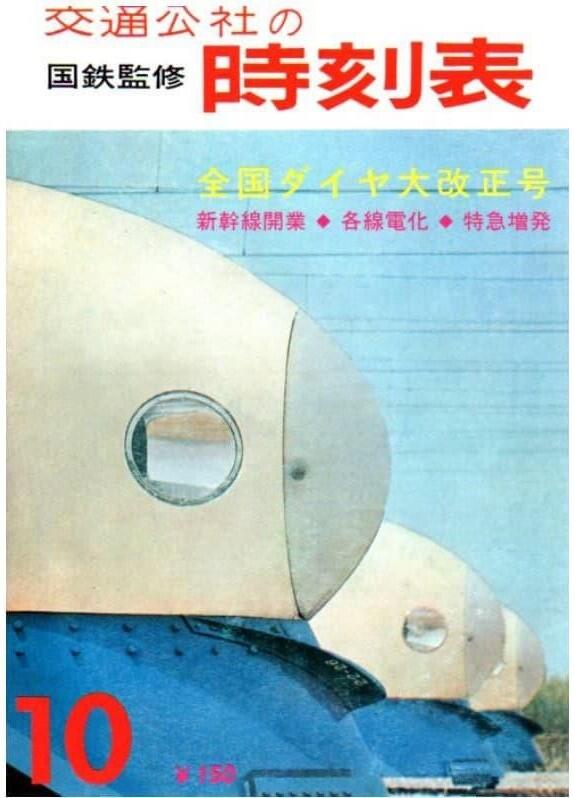

その後、冊子の形のさまざまな時刻表が発行されるなか、私たちが発行する「JTB時刻表」の前身となる「汽車時間表」が登場するのは、今から100年前の1925年。もともと鉄道省が部内業務用に使っていた「列車時間表・附主要航路汽舩」を市販してほしいという声を受けて作られたものなんです。今では当たり前となった算用数字を用いた左横書きのフォーマットや巻頭の索引地図は、この頃からずっと使われています。

2022年に発行した創刊号の復刻版を見ると分かりやすいですが、当時と比較すると鉄道網の発展によりページ数がどんどん増えつつも、路線の順番やページ構成、鉄道以外の交通機関の運航時刻を掲載していること含めて大きく変わっていないんですよね。時刻表は長年使い続けている方々がたくさんいらっしゃるため、ページ構成を大きく変えてしまうと使い勝手に影響が出てくるので、意識的にこの構成を守るようにしています。

――長年、時刻表を愛用されている方というのは、どのような方が多いのでしょうか?

梶原:個人のファンの方も多いですが、昔はどの企業にも1冊は時刻表があり、出張などの運賃計算で経理の方が使用することが多かったんです。私が入社した頃は、ちょうどオンラインの乗換案内が登場し始めたくらいだったので、いろいろな企業の経理の方から「運賃の計算結果がオンラインの乗換案内と合わないのですが、どちらが正しいですか?」などと問い合わせの電話がかかってくることがよくありましたね。

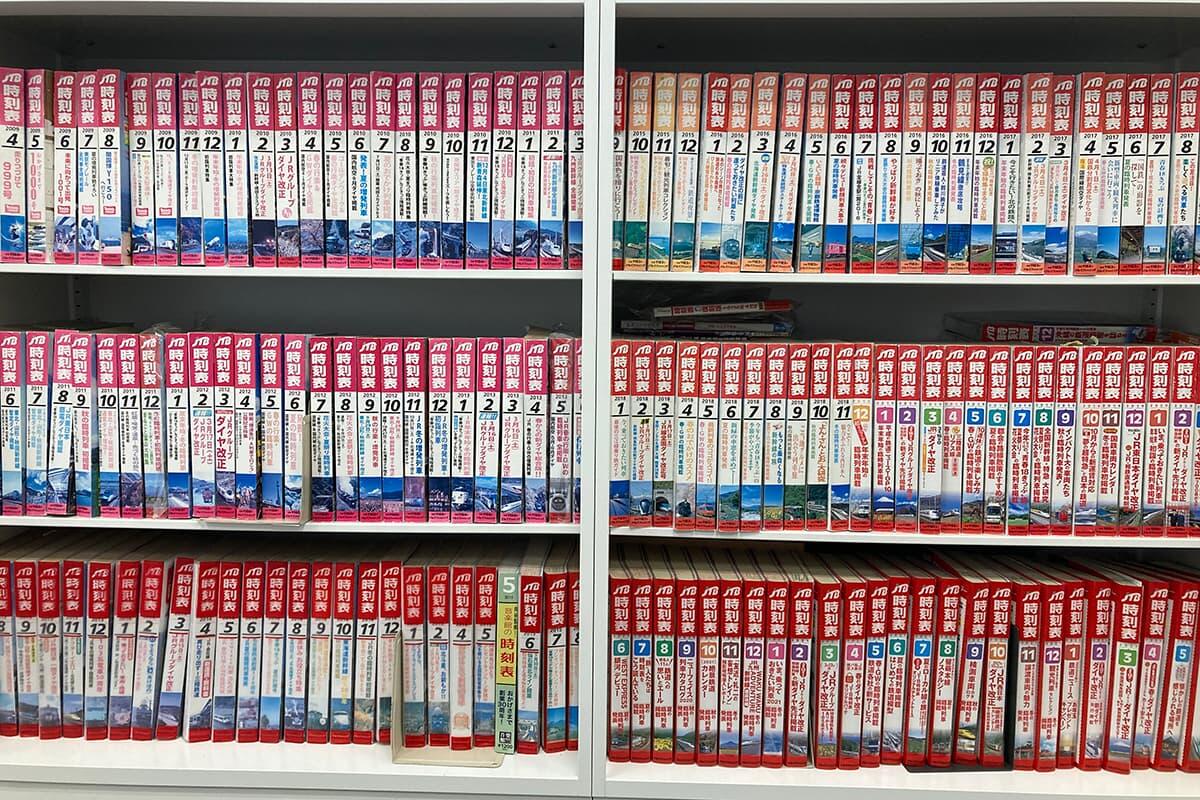

そういう時代があったこともあり、時刻表は定期購読されるお客様が多いです。鉄道網が発展してページ数が増えていったとお伝えしましたが、実は郵便の制約がありまして。新聞や雑誌など定期刊行物の郵送では、「重さは1kgまで」という条件があるんです。そのため「JTB時刻表」では、1kgを超えないようにページ数を調整しています。

とはいえ、例えば「北陸新幹線が延伸しました」というときにその情報を掲載しないわけにはいかないので、減便や廃線などで空いたスペースを調整して、まるでパズルのようにレイアウトを組み替えてページ数を基準値に収めるということを、時刻表編集部では行っています。

――しかし、明らかに厚みが違う冊子もありますね。

梶原:そうですね、年間で唯一、1kgを超えてしまうのが2月号です。例年3月にJRの大規模なダイヤ改正が行われていますが、新幹線や特急の予約は1ヶ月前から開始されるため、2月号の時点で改正後のダイヤをお伝えする必要があります。2月号に関しては、新幹線と特急の改正日前日までのダイヤと改正日からの新しいダイヤの両方を記載することになるので、それだけで100ページ以上増えているんです。毎年この時期が時刻表編集部の繁忙期で、改正号だけは通常号と並行して2~3ヶ月前から動いています。

時刻表編集部は現在、エリアや鉄道ごとに24名で分担して編集しているのですが、一冊作るごとに一体感が増していくと感じるほどの総力戦。改正号を乗り切ったときには、みんなで拍手しながら「お疲れ!」と讃え合うほど、大きな達成感があります。

――年間どれくらいの種類の時刻表を制作しているんですか?

梶原:月刊誌として「JTB時刻表」、季刊として通常サイズよりもコンパクトで持ち運びやすい「JTB小さな時刻表」、そして不定期で大きく見やすい「JTB大きな時刻表」を発行しています。そのほか、昨年からは「JTB時刻表」では掲載しきれなかった情報を盛り込んだ地域版や私鉄時刻表などの制作も行っています。

膨大な資料を確認しながら作る時刻表編集の仕事

――梶原さんは、どのようなきっかけで時刻表に興味を持ったんですか?

梶原:学生時代から、青春18きっぷを使ってよく旅行をしていました。当時はあまりお金がなかったので、1日2,300円くらいで日本全国どこへでも行ける青春18きっぷはすごくありがたくて。その旅行のときに、時刻表も使うようになりました。

当時はまだパソコンが登場したばかりだったので、時刻表を駆使して一番安いルートを見つけるのが若者の旅行の手段でした。特に私は四国出身なので、本州に出るためにはフェリーの時刻も必要だったんです。時刻表には鉄道以外の航路も載っているので、すごく助かりましたね。

――時刻表編集部にはどのような経緯で配属になったんですか?

東海道新幹線開業時の表紙。1964年10月号

梶原:最初は「るるぶ」を作りたくて入社を希望していたんですけど、選考の過程で時刻表の編集部の存在を聞いたんです。時刻表の編集部があって、しかも毎月発行していると聞いて、「いったい何をやっているんだろう?」と気になってしまって。「私、時刻表読めます」と時刻表の編集部を希望したら、配属されました。「時刻表編集部に入りたいという子が来ました」と紹介されたので、よっぽど珍しかったんだろうなと思います。

私は四国出身ということで、最初はJR四国の担当をさせてもらいました。ただ、すべての路線が馴染みがあるからというだけで任せてもらえるわけではありません。東海道本線などは、たとえ沿線に住んでいたとしても新入社員には渡せないほど複雑で難易度が高い路線なんです。一方で、四国は路線の数が比較的多くないため、四国出身で土地勘もあり、地名や駅名に馴染みがあるということで、サポートを得ながら任せてもらいました。

――そもそも、時刻表はどうやって作られているのでしょうか。

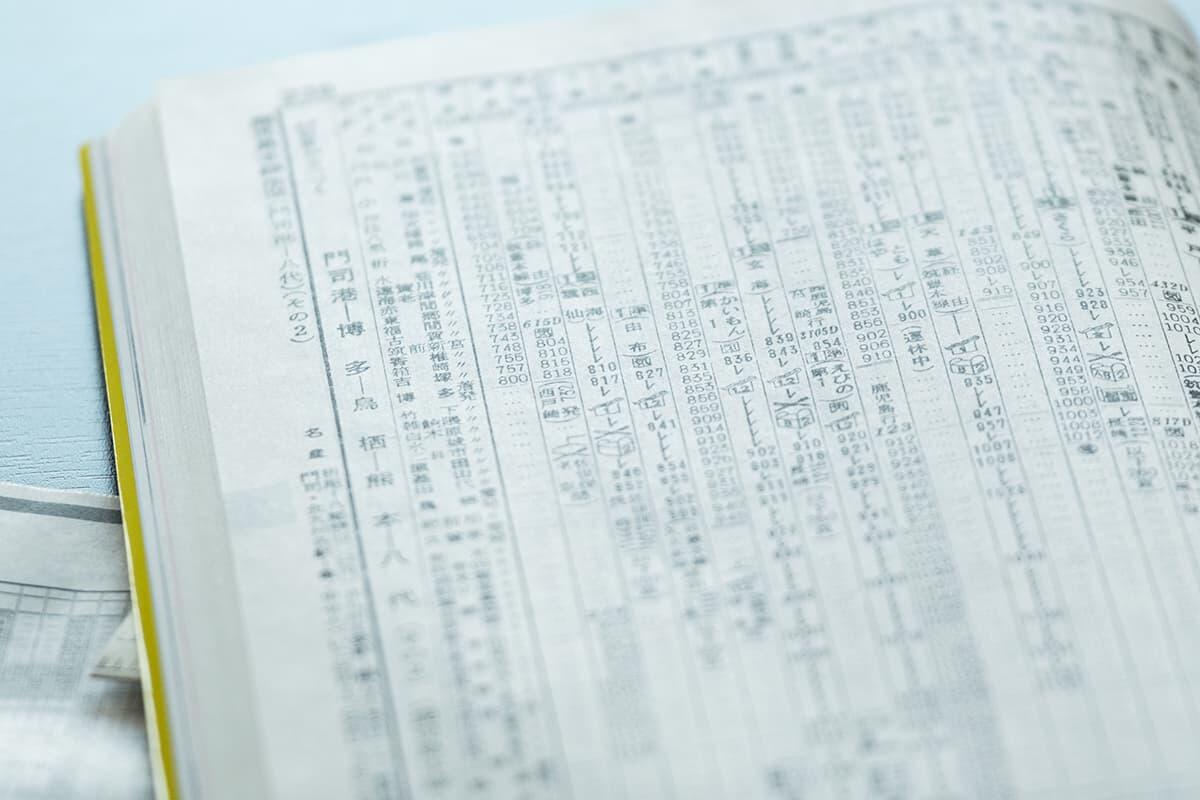

梶原:時刻表のデータを作成するチームと紙面を作成するチームがあります。時刻表自体は、基本の運行スケジュールとなる定期列車のダイヤの作成から始まります。年に1回、JRのダイヤ改正のときに、全時刻のデータを流し込んで全ページを刷新するのですが、このデータ入力はすべて手打ちです。JRから送られてきたPDFをもとに、入力を進めます。ただし、一度届いた資料から何度も時刻の変更が起きるため、この期間は常に修正との戦いです。

定期列車のダイヤが固まったら、今度は空いている時間に走らせる臨時列車の調整が始まります。例えば、ゴールデンウィークなら、3日はUターンが増えるので下りの列車を増やす、5日は反対に上りを増やす…というように、臨時列車がどんどん増えていき、私たちはそれを時刻表のフォーマットの中に並べていくわけです。基本的には臨時列車は季節ごとにデータが届くので、春にはゴールデンウィーク、夏には帰省やお盆、冬にお正月や年末年始など。季節に合わせた人々の動きが臨時列車に反映されています。

毎月刊行することを疑問に思う方もいると思いますが、JTB時刻表ではJR・私鉄の鉄道だけではなく、バス・航空・船舶など約900社の運行時刻を掲載しています。それ以外にも各駅で販売している駅弁情報も約100社とやりとりをしながら紙面に反映しているんです。約1000社のデータを掲載していると考えると、毎月何かしらの改正が発生するというのを理解していただけるかなと思います。

時刻表の編集に欠かせない仕事道具

――時刻表編集部の仕事について理解を深めるために、仕事道具についても教えてください。

梶原:欠かせない仕事道具は級数表です。級数表とは文字の大きさを測るための道具で、市販の商品もあるのですが、これは時刻表で使う級数のみを使って私が印刷会社に依頼して作ってもらったもの。編集部のみんなにも渡しているので、これはまさに時刻表編集部しか使っていない仕事道具ですね。

時刻表の中のさまざまな文字や枠の幅に合わせているので、レイアウトを考えるときに活躍します。例えば、ある路線が延伸して10駅増えることになっても、級数表を原稿に重ねたら10駅増えたときの位置が一目で分かるんです。必須アイテムで枚数も限られるので編集部から異動する人には絶対に返してもらうようにしています(笑)

――ほかによく使うものはありますか?

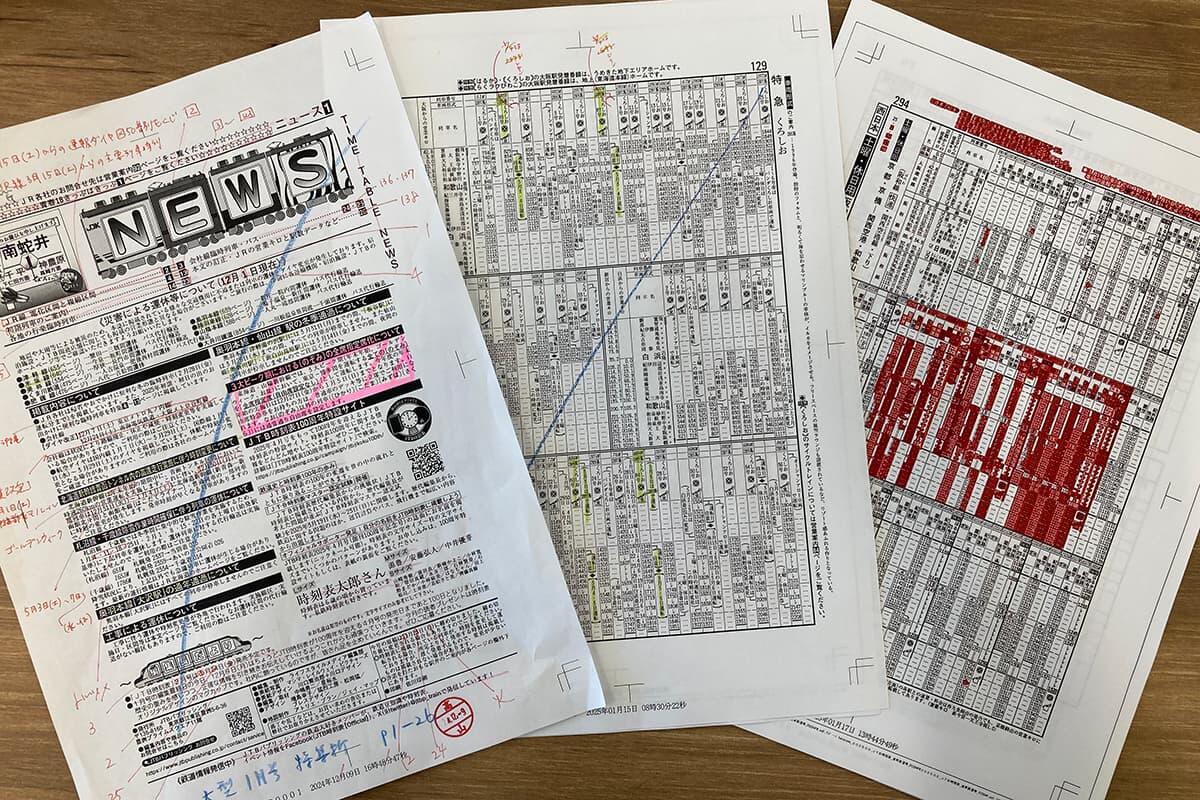

梶原:完成した原稿に対して、誤った情報がないか数人で校正するのですが、そのときに使っているのがこの色鉛筆です。抜けている列車がないか、時刻が合っているか一つずつ確認しながら原稿に色を塗ります。平日ダイヤと休日ダイヤで一色ずつ、あとはチェック担当でも色を変えるなど、確認ごとに色を変えているので、ミスが発生したときにどの段階で見落としがあったのか分かるようにしています。最終的にカラフルな原稿となるのは時刻表編集の特徴かもしれないですね。

あとは、ずっと紙面の細かい数字を見ることになるので、30cm定規も大事な仕事道具。資料と見比べながら数字を眺めていると、どうしても「今どの列車を見ているか」が分からなくなりがちです。定規を基準点とすることで「自分がいまどこを読んでいるのか」を分かりやすくしていますね。

――紹介していただいた仕事道具からも、時刻表制作がいかに細かい確認が続く作業なのかが分かりますね。

梶原:時刻表ならではの仕事道具として忘れてはいけないのがはんこ。「責了」や「校了」は見たことのある方も多いと思いますが、時刻表編集部では「改正号」「無回転」というものも使用します。

「改正号」はそのままの意味で、通常号と改正号の区別をつけるために使用されます。ダイヤ改正号は通常号と並行して作業するので、改正前と後のダイヤを間違えないように区別するための、とても重要なはんこです。

「無回転」の「回転」は、輪転機という印刷機を回すことを指しています。月刊誌である時刻表の制作過程は、各社から共有される資料をもとに、先月号の原稿に赤を入れて修正していく流れです。そんななか、臨時列車が入らず、欄外の情報などにも変化がない、つまり先月号とまったく同じページで問題がないときに「無回転」を押します。修正なしということなので「無回転」を押せたときは、嬉しいですね。

「JTB時刻表」を支えるファンの方々との交流を通して迎える100周年

――時刻表編集長である梶原さんが思う、時刻表の魅力は何ですか。

梶原:今は乗換検索のアプリが普及しています。私も普段はアプリで調べることも多いです。ただ、アプリはすぐ検索できる一方で、最短・最安などのルートしか出てこないですよね。本当は2、3駅隣に始発の電車が存在していて、そっちに乗り換えたら目的地までゆったり向かうことができるとか、そういう情報は一覧で確認できる時刻表じゃないと見えにくい情報なのかなと思っています。

やっぱり旅行前には時刻表が欠かせません。時刻表を見ながら、旅行のルートを考えるのが楽しい。最速で目的地に向かうのではなく、移動時間を楽しむためのガイドブックとして、私は時刻表を楽しんでいるような気がしますね。

――最後に100周年を迎えた「JTB時刻表」について、今後の展望を教えてください。

梶原:紙の雑誌が減りつつあるなか、「JTB時刻表」も決して右肩上がりではないものの、まだまだ年間で30万部を発行しています。コアなファンがついてくれているにも関わらず、今までファンの方と接点を作れておらず、「買っていただくだけ」の状態になっていることをもどかしく思っていました。100周年を機に、デジタルな接点を設けて交流を進めようと画策しているところです。

その一つとして、1月から「JTB時刻表ファン倶楽部」をスタートしました。LINE上で「JTB時刻表」公式アカウントを友達登録してもらうと、デジタル会員証を発行することができます。ファン倶楽部では、時刻表編集部と巡るオリジナルツアーに参加できたり、歴代編集長が出題する鉄道クイズに参加できたりするほか、時刻表の過去のデザインを使ったオリジナルグッズを手に入れるチャンスなど、ファンの方に喜んでもらえそうな施策をたくさん考えているところです。ファンの方同士で交流できる機会も作っていこうと思っているので、ぜひ多くの方に参加していただきたいです。

文:早川大輝

写真:鍵岡龍門

編集:花沢亜衣

この記事をシェアする

関連記事

-

「感動のそばに、いつも。」を礎に。JTBが邁進するグローバルスポーツビジネスへの挑戦【前編】

- インタビュー

-

出会いから結婚、そしてその先へ。JTBの結婚相談サービス「ふたり紬 by JTB」

- インタビュー

-

中高生の探究学習・キャリア学習への活用に期待。メタバース上で企業の事業活動が学べる「PMYアカデミー」

- インタビュー

-

「どこへ行くか」より「何をするか」。あなただけの「したい」を叶える海外旅行専門店「StudioJTB」

- インタビュー

-

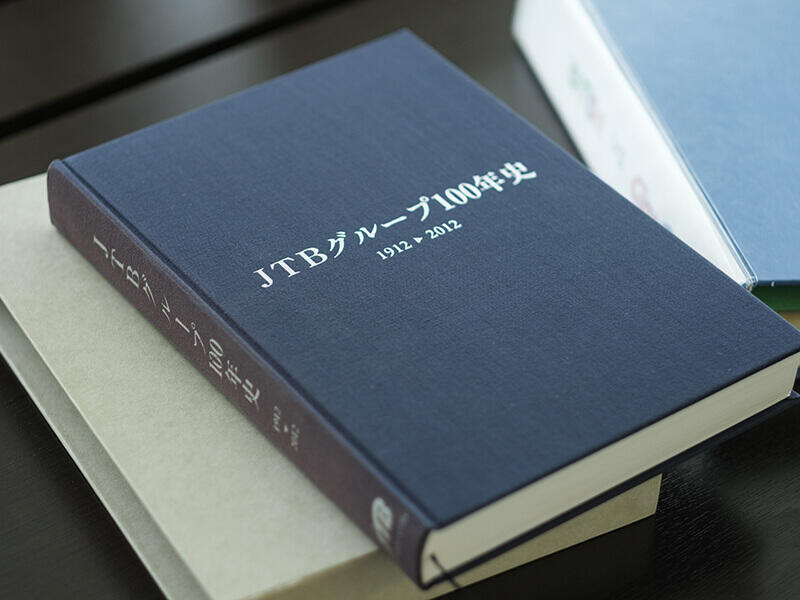

海外旅行の「当たり前」を叶え、次世代にも旅の価値を届けるために。JTBが歩んだ昭和100年

- インタビュー

-

異文化理解の始まりは「教育」。旅行と学びをつなぎ、発展へ導くJTBマレーシア

- インタビュー

-

地域の魅力を旅に込めて。「旅の過ごし方」が創るお客様と地域の深いつながり

- インタビュー

-

サステナビリティとは、日本の「当たり前」を価値に変えること。JTBとメズム東京が考える、これからの旅と宿泊

- インタビュー

-

大切なのは、共感と理解とリスペクト。旅行を通じて「真の交流」に貢献する会社へ

- インタビュー

-

世界を舞台にビジネスを拡大せよ。JTBのグローバルへの挑戦「SAMURAI NEOプロジェクト」

- インタビュー

-

「JTBグループとしてできることを沖縄のために」地域とともに創る沖縄北部の未来

- インタビュー

-

道頓堀の夜を盛り上げる。JTBが世界的パフォーマーと挑む、新たなエンターテイメント

- インタビュー

-

観光地のストーリーに没入。ソニーマーケティングとJTBが目指す地球丸ごとテーマパークの夢

- インタビュー

-

ゴールは地域貢献。フィールドを超えてつながるJリーグとJTB

- インタビュー

-

自由と安心、欲張りな旅へ。ヨーロッパ周遊バス「ランドクルーズ」が変える旅のスタイル

- インタビュー

-

小豆島で実践した観光DXを全国へ。人口減少が進む島の未来を賭けたプロジェクト

- インタビュー

-

JTB社員らしく「挑戦し続ける」チャレンジド社員が、地図とコンパスで切り拓く未来

- インタビュー

-

東北の子どもたちが東北の未来を考える「東北MIRAI会議」を共催。産学連携で見えた可能性

- インタビュー

-

兄弟姉妹のような距離から生まれる、ガイドブックにはないリアルな旅体験。「大阪B&Sプログラム」でつくる新しい教育旅行

- インタビュー

-

個々の違いこそが宝物。「違いを価値に、世界をつなぐ。」JTBのDEIB推進

- インタビュー

-

沖縄で40回目を迎えた「杜の賑い」 JTBがつなぐ未来への架け橋

- インタビュー

-

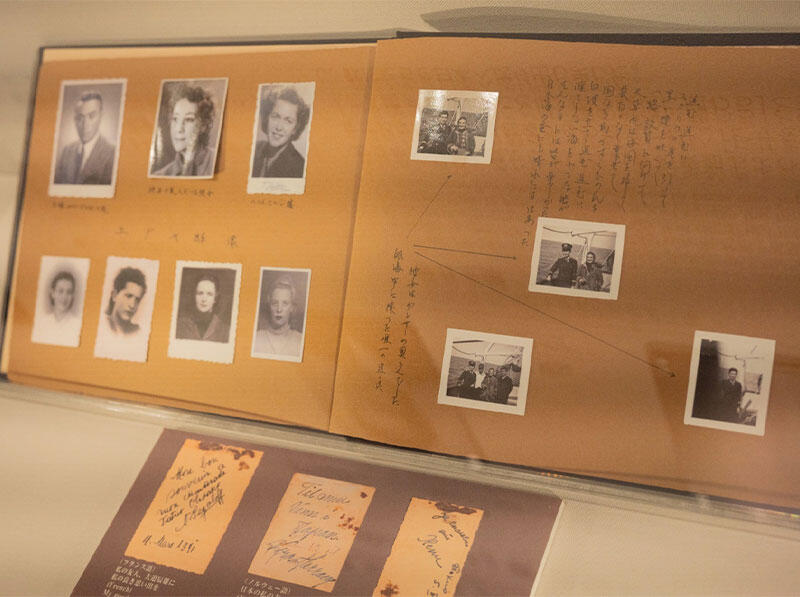

過去に"新しい旅のかたち"を作った人たちがいるから、いまがある。「旅の図書館」と振り返る、人々の暮らしと旅の変遷

- インタビュー

-

「JTB時刻表」創刊100周年。1kgの重さに込められた編集へのこだわり

- インタビュー

-

感動体験がいい未来をつくる力となる。JTB社長 山北栄二郎が語る「交流創造事業」の可能性

- インタビュー

-

情熱を持ち続け、高いレベルのフェンシングをやり切りたい――松山恭助がグラン・パレの先に見たもの

- インタビュー

-

誰もが、いつでも自由に旅を楽しめる社会へ。JTBが取り組むユニバーサルツーリズム

- インタビュー

-

週末、宇宙行く?JTBが共創する「OPEN UNIVERSE PROJECT」で広がる新たな旅の可能性

- インタビュー

-

記憶に刻まれる万博を目指して。日本国際博覧会協会とJTBが語る「2025年大阪・関西万博」が未来に残すもの

- 対談

-

震災から1年。JTB金沢支店が地域と取り組む能登半島の復興支援とこれから

- インタビュー

-

食から始まる地域への旅。「るるぶキッチン」が描く新しい観光の入口

- インタビュー

-

JTBハワイ60周年。ハワイと共に歩んだ道のりを糧にさらなる交流創造へ

- インタビュー

-

"さいたま愛"を次世代につなぐ。地域振興で豊かな暮らしを目指す観光開発プロデューサー(埼玉編)

- インタビュー

-

非日常の旅を通してお客様と従業員の心を1つにつなぐ「ホスピタリティ」

- 特別対談

-

アサヒビールとJTBが共に手を携えて。共創から始まる「つなぐ・つくる・つなげる」

- インタビュー

-

何度来ても飽きさせない魅力がある。「日本の旬」担当者が語る、京都・奈良・滋賀の新たな魅力

- インタビュー

-

地域と歩む"観光地経営"。鍋ヶ滝公園オーバーツーリズムの解決から始まった熊本県小国町とJTBの絆

- インタビュー

-

国家行事の裏に「PLM」あり!賓客の来日をサポートする究極の黒子

- インタビュー

-

「食」を通してその土地の文化を知る。福岡の屋台で体験するガストロノミーツーリズム

- インタビュー

-

豊かな観光資産で地域活性化へ。富士山の魅力と地域をつなぐ観光開発プロデューサー(山梨編)

- インタビュー

-

野球と旅、「体験できる場」を未来に残していくためにそれぞれが果たす役割

- 特別対談

-

「日常の中にある"学び"を伝えたい」 自身の仕事と子育て経験から得た気づきを「OYACONET事業」に込める

- インタビュー

-

安全と地域貢献への想いを胸に。JTBグループの一員として広島空港を支える縁の下の力持ち

- インタビュー

-

「本気」は人の心を動かす。市場を起点に香川の未来を拓く観光開発プロデューサー(香川編)

- インタビュー

-

"心の交流"が平和への一歩。戦禍、ユダヤ難民救済のバトンをつないだ想いは、今そして未来のJTBグループへ

- インタビュー

-

「楽しかった」では終わらない。社員とお客様が一緒に取り組むサステナブルな体験「JTB地球いきいきプロジェクト」

- インタビュー

-

地域創生に取り組む意義と、隠岐での経験で見えたこれから

- インタビュー

-

島で暮らしながら地域創生に挑んだ2年間。

隠岐プロジェクトのこれまで- インタビュー

-

歴史的ルートが、いま悲願の観光資源へ。

地域の夢と歩む観光開発プロデューサー(富山編)- インタビュー

-

新しい関係を創り、交流を深め、真心を伝える。

日常にも感動を、「リビング・オーベルジュ」で- インタビュー

-

旅はもちろん、あらゆるものをガイドする

50周年に振り返る「るるぶ」の足跡- インタビュー

-

一生の思い出になる、人生にかかわることもある。

学生だからこそできる海外旅行を「ガクタビ」で。- インタビュー

-

先生が、生徒が、紡いできた修学旅行の歴史。

時代と共に変わったこと、変わらないこと。- 対談

-

訪日外国人観光客に選ばれ続けて60年。

「サンライズツアー」はこれからも地域とともに走り続ける。- インタビュー

-

栄光と葛藤の狭間でもがき、飛躍を遂げた松山恭助。

家族と仲間の支えを背に、フェンシングの聖地"パリ"での勝利に向かい邁進する。- インタビュー

-

宇宙飛行士・山崎直子さんと対談!

子どもの頃に夢見た「宇宙への旅」がもっと身近に- 特別対談

-

相手を思って選べば、もっと気持ちは伝わる。

いま旅行や体験が「感動」を届けられるギフトへ。- インタビュー

-

科学への好奇心を、この国の未来のチカラに。最先端をゆく研究者に、アイデアで挑む中高生たち。

- 対談

-

知られざる魅力を掘り起こせ!

地域の未来に向けて伴走する、観光開発プロデューサー(千葉編)- インタビュー

-

これからの旅行は、信頼できるコンシェルジュに、 お好きな場所からリモートで相談する。

- インタビュー

-

北海道の担当者に聞いてみた 今話題のアドベンチャーツーリズムとは?

- インタビュー

-

捨てられてしまう野菜に、旅する機会を。

シェフの手による缶詰で、食品ロス削減へ。- 対談

-

ラグビーW杯 、直前対談!人々を魅了し、交流と感動を生む、スポーツと旅の共通項

- 特別対談

-

旅先で、農作業をして、生まれる人との出会い。 農業支援の先に浮かぶ、地方の元気な未来像。

- 対談

-

「情報を、魅力を、想いを」、あなたの国の言葉にして。 多言語コミュニケーションツールが高める、観光客の満足度。

- インタビュー

-

知るだけでも大きな一歩!ハワイの未来をつくるために、いまできること

- インタビュー

-

東海道新幹線が、イベント空間に!貸切車両で移動しながら、深めるコミュニケーション。

- 対談

-

ゆったりと流れる時間の中で、「人」と「世界」がつながっていく旅・クルーズ

- インタビュー

-

ホノルルフェスティバルが4年ぶりにリアルで! 自然や文化があらためて教えてくれた交流の魅力

- レポート

-

アメニティグッズのプラスチック廃棄をゼロに。宿泊施設のおもてなしを、リサイクルで支える。

- インタビュー

-

観光地のゴミ問題を解決したい。社会課題に立ち向かった社員たちの想いとは?

- インタビュー

-

旅先でこそ、生まれること、つながることがある。~ ワーケーションのススメ ~

- インタビュー

-

ボッチャで、温泉街を盛り上げる!人や地域をつなぐ、パラスポーツの可能性

- レポート

-

観光の力で、ふるさとを次の世代へ ~カナダには、未来へとつながる旅がある~ (後編)

- 対談

-

観光の力で、ふるさとを次の世代へ ~カナダには、未来へとつながる旅がある~ (前編)

- 対談

-

ふるさと納税で地域の魅力を掘り起こす。そこにかける若手社員の想いとは。

- インタビュー

-

もっと広く、深く、届けJTBの想い。コーポレートサイトは、こうして生まれ変わった。

- インタビュー

-

子どもの未来を変えた、あるガイドとの出会い。価値ある「交流」を創り出すロイヤルスタッフとは。

- インタビュー

-

あなたの地域を、交流を、「るるぶ」が応援!コロナ後、日本の希望は地方にアリ!

- インタビュー

-

外国人観光客のトレンドが変わってきている?日本でこそ得られる、新たな視点や学び。

- インタビュー