サステナビリティとは、日本の「当たり前」を価値に変えること。JTBとメズム東京が考える、これからの旅と宿泊

- インタビュー

- サステナビリティ

- 共創

- 日本の魅力

JTBグループは「つなぐ・つくる・つなげる」という言葉を大切に、人と人、人と組織、人と自然などの新しい掛け合わせによる交流の価値創造に力を注いできました。

そんな想いから誕生したのが、先進的なサステナビリティの取り組みを行うモダンラグジュアリーホテル「メズム東京、オートグラフ コレクション(以下、メズム東京)」とのコラボレーションです。旅や宿泊を通じた「交流」と、そこから生まれる「体験価値」を大事にする2社が目指す「サステナビリティの姿」とはどのようなものなのでしょうか。

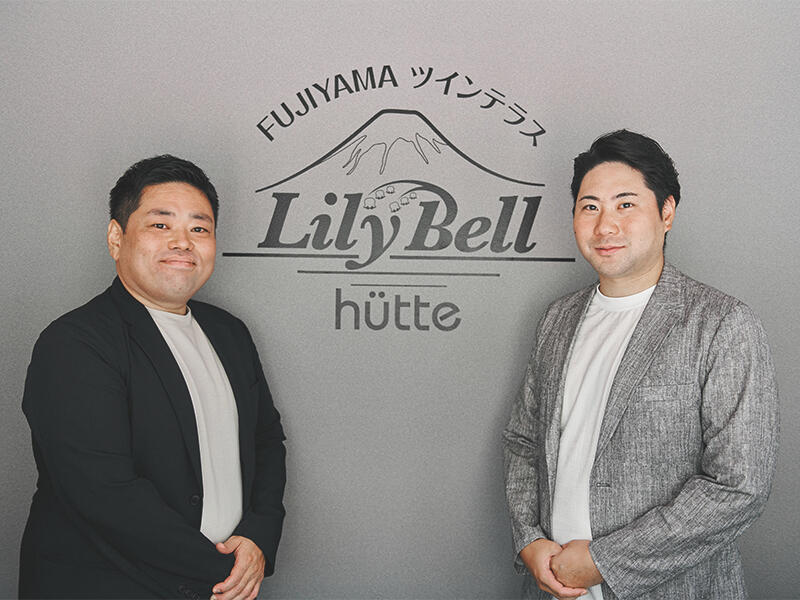

今回はメズム東京の総支配人をお招きし、JTBのCSuO(チーフ・サステナビリティ・オフィサー)と語っていただきました。

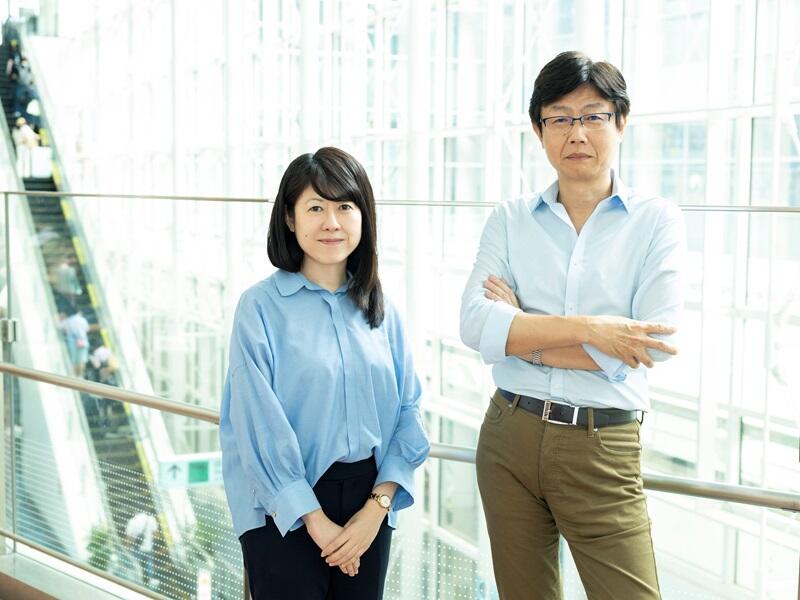

メズム東京 総支配人 生沼 久

1994年ウェスティンホテル東京で開業メンバーとしてキャリアを開始し、宿泊部などのマネジメントを経験。2008年シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのフロントオフィスマネジャーに就任。その後、宿泊部長、副総支配人を歴任。2017年日本初進出のライフスタイルブランド、モクシー東京錦糸町の総支配人に着任。2019年日本ホテル株式会社執行役員/メズム東京、オートグラフ コレクション 総支配人に就任、現在に至る。2023年4月より東海大学観光学部観光学科客員教授も務めている。

JTB 執行役員 CSuO 玉垣 知子

1994年 日本交通公社 (現・株式会社JTB)入社。主に店頭営業を務めた後、営業本部 販売課、新規開発業務などを担当。2020年 リテール販売部門 阪和阪奈エリア長 阪神エリア長 大阪北エリア長を歴任し、2025年4月より現職。サステナビリティ戦略の推進を担い、CSuOとして全社的な取り組みを統括している。

日本が誇る「サステナビリティ」の文化を世界へ

――まずは両者がなぜ「サステナビリティ」を推進するのか、その理由をお聞かせください。

玉垣(JTB):私たちの事業は地域や事業パートナーの発展や観光資源の持続可能性があってこそ成り立つものなので、サステナビリティは私たちがビジネスを続けていくための「必須条件」なんです。

この考えに基づき、JTBグループは「サステナビリティを経営に実装する」ことを目指しています。また、約2年前にはサステナビリティチームを立ち上げ、グループ全体での推進を加速させてきました。これまでは環境ガイドラインやサプライヤーとの取引方針の策定など「基盤づくり」に注力してきましたが、今後はより現場や事業に落とし込んでいく「事業への実装」の段階に入ってきています。

メズム東京さんは、JTB社員もよく利用させていただいている素晴らしいホテルですが、サステナビリティの観点でも非常に先進的な取り組みをされていますよね。

生沼(メズム東京):ありがとうございます。皆さまもご存じかとは思いますが、ホテル業界は水の使用量が多いことや使用後のアメニティの大量破棄など、さまざまな課題を抱えてきました。

私はかれこれ30年ホテル業界に携わるなかで、「本当にこのままでいいのだろうか」とずっと疑問に感じていたんです。メズム東京の運営を任されてからは「ホテルが担うべき役割や私たちの想いをすべてこの場所に詰め込もう」という気持ちで、サステナビリティに取り組んできました。

――「ホテルが担うべき役割」とは具体的にどのように考えられているのですか?

生沼(メズム東京):私は、世界中の人たちが交差するホテルという場所は「文化の発信地」であるべきだと思っています。新しい文化や価値観に触れ、ここで得た体験価値を普段の生活にお持ち帰りいただきたい。

例えば、私たちは雪駄型の室内サンダルを導入することで使い捨てのスリッパの消費量を半分にし、シャンプーなどのバスアメニティもボトル型の常設にして廃棄物の削減に努めています。

さらに、客室内インフォメーションをデジタル化し、紙資源の使用を大幅に削減。また、シャワーヘッドをはじめ浴室の水回りに節水機能を導入し、約30%の節水を実現しておりますが、お客様からネガティブなコメントを頂戴することはほとんどありません。

ホテルで楽しく過ごしているうちに「サステナビリティはアイデアや工夫次第で実践できるものなんだ」とお客様に実感してもらうことが非常に大切です。お客様と「衣食住」をともにするホテルだからこそ、サステナブルなライフスタイルを提案できると考えています。

――お客様の「体験価値」を重視するJTBと共通する部分がありそうですね。

玉垣(JTB):おっしゃる通り、サステナビリティはお客様に強制するのではなく、ワクワクする体験として感じていただきたいですね。

私がCSuOになってから特に感じるようになったのは、JTBにとってサステナビリティは何か特別なものではなく、今までの事業の延長線上にある「当たり前のこと」だということ。

JTBは全国にいる社員たちが地域の課題を受け止め、ともに解決してきた会社です。例えば、香川県高松市では市場に流通しづらい未利用魚や規格外野菜を使った商品の開発を、熊本県小国町では予約システムの導入によりオーバーツーリズムの解消に寄与するなど、さまざまな取り組みを行ってきました。しかし、それらが社会的に評価されうる「サステナビリティの実践」であることに、地域の方もJTB社員も気づいていないケースが少なくありません。

そういった「自然に続けてきた、実はサステナビリティにつながっている取り組み」を見える化し、さらに磨き上げ、外部評価も得ながらブランド価値にまで昇華させていくこと。それがサステナビリティチームの役割の1つだと感じるようになりました。

生沼(メズム東京):サステナビリティは、実は日本が誇れる文化なんですよね。ゴミを分別したり、ポイ捨てをしなかったりといった、日本人にとっては当たり前のことが海外の人から見ると高く評価されることがたくさんあります。

ホテルはさまざまな国の人たちが往来する場所ですから、そういった日本のリテラシーを発信していくことは、ある意味私たちの使命だと思っています。

掛け合わせが新しい価値を生む。国産ライムを使用したカクテルが登場

――メズム東京にて、瀬戸内ライムを使ったカクテル「瀬檬(らいむ)」の提供が始まったと伺いました。

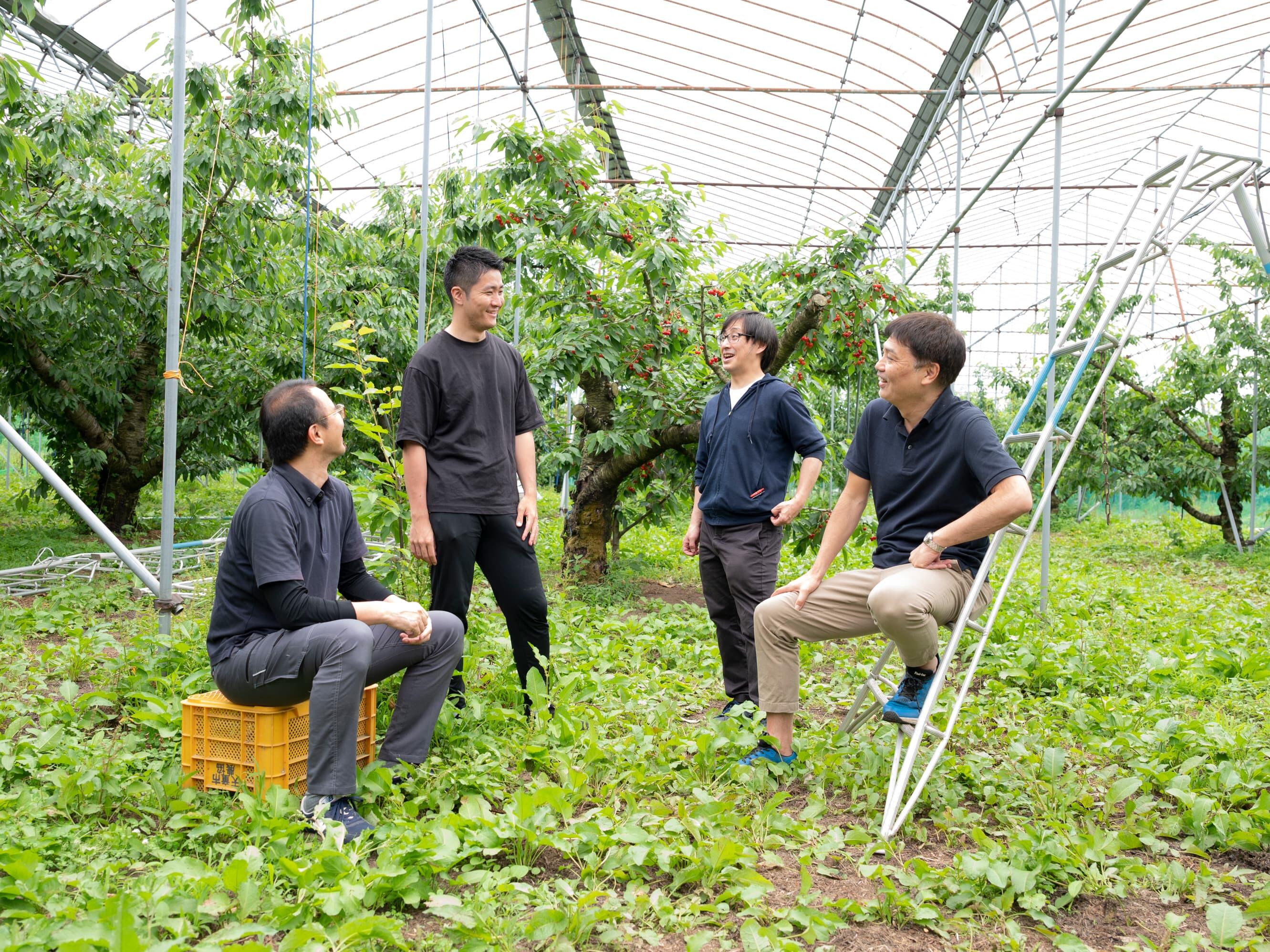

玉垣(JTB):はい。JTBグループの「中国ターミナルサービス株式会社(以下、CTS)」によるライム普及事業の一環として、メズム東京の25階にある宿泊者限定プライベートサロン「クラブメズム」で、2025年11月30日までの期間限定で提供されています。CTSは、瀬戸内海に浮かぶ小さな島・高根島で栽培されている有機100%のライムを普及させる活動をしています。国産のライムは、流通量のわずか0.2%と希少で高品質なものですが、知名度の低さから多くが廃棄されてしまっている現状がありました。

そこで、瀬戸内ライムのブランド化を目指し商品開発などを行ってきたところ、今回ありがたいことにメズム東京さんのカクテルにご使用いただけることになったんです。

――フレッシュな香りとライムの果肉まで堪能できる爽やかなカクテルですね。

生沼(メズム東京):ライムといえばカクテルに「添えるもの」というイメージがありますが、このカクテルは果皮まで余すことなく使用し「ライム」そのものを主役にしています。

JTBさんからお話を持ちかけられたとき、自給率が低い日本においてこれだけ風味の良いものを生産する方々がいらっしゃるのだから使わない手はないと思いました。

国内生産物の消費が増えれば、生産者も自ずと増えていくはず。このカクテルが「日本の自給率を上げていこう」というムーブメントのきっかけになれば嬉しいです。例え小さな波でも、起こさない限り大きな波にはなりませんから。

玉垣(JTB):そう言っていただけて、とても嬉しいです。私たちは「つなぐ・つくる・つなげる」という言葉を大切にしていて、同じ志を持つ人や企業をつなげることで、新しい価値を世に届けるのが役目です。その一例をメズム東京さんと創れたことを大変光栄に思います。

生沼(メズム東京):私たちは「ホテルという場所だからできること」にこだわっていますが、来てくれたお客様にしか届けられないという限界があります。一方、JTBさんは有形の商品や特定の場所を持つ会社ではないからこそ、より多くの人たちに想いを届けられる会社なのではないでしょうか。

今回のように、イノベーションは何かと何かの掛け合わせによって生まれるものです。人と人、人と自然、人と企業など、あらゆるものを繋いで、今後もサステナビリティの可能性を広げていってほしいです。

サステナビリティは「これまでやってきたこと」の延長にあるもの

――サステナビリティを推進するなかで大変なことはありますか?

玉垣(JTB):サステナビリティとはどういうことなのか、まずは社員に腹落ちしてもらうことですね…。サステナビリティは何かを我慢したり、特別なことをプラスでやらなくちゃいけないことではなくて、今までやってきた「お客様の課題を解決する」という営業の延長線にあるものだと思っています。

しかし「会社全体でサステナビリティを推進しましょう」と言われると「追加の仕事が増えるんじゃないか」とか「今のやり方ではダメってこと…?」と身構えてしまう社員は少なくありません。

生沼(メズム東京):「現状に何かをプラスしなきゃいけない」と思うと、ハードルが高くなってしまいますよね。そうではなくて、サステナビリティに取り組む際には、一見すると相反する要素をどう調和させるか、発想の転換が必要なのだと感じます。

人的リソースに限らず、環境に優しい商品を使おうと思うとどうしてもコストが上がってしまいますが、その負担をお客様に強いることはできるだけ避けたいですよね。ならば、他の削れるところを削ってバランスをとればいい。

例えば、メズム東京では、サービス部門を1つの“スターサービス”とし館内のオンステージ(フロント)に立っているタレント(スタッフ)は全員『YOHJI YAMAMOTO』社製のユニフォームを着用しています。世界的なブランドですから一着一着はそれなりの価格がするものですが、性別に関係なく、SMLの3種類のサイズのなかから自分に合うサイズを選んでスタイリッシュに着こなしてもらうようにした結果、制服の数が一般的なホテルに比べて3分の1に減り、洗濯にかかるコストの削減にも成功しました。

さらに、みんなで同じ制服を着ることで「ジェンダーフリー」の思想や縦割りではない組織の形を表現できるようになったんです。

このように箱は変えずに中身を工夫すれば、できることはたくさんあります。そして、そこに「自分たちの物語」を乗せることで、お客様にも納得いただける形でアップデートしていけるんです。

玉垣(JTB):素晴らしいですね。「今の自分たちがやっていることのなかで、何を何に置き換えたらできるだろうか」と考える。サステナビリティは、人間のクリエイティブ力を発揮できるワクワクする取り組みであることを、社内だけでなく事業パートナーの皆さまにも伝えていきたいです。

私たちは今、他社と連携しツーリズム業界全体のサステナビリティを底上げする取り組みも行っています。サステナビリティは世界的に見て「必須条件」であることは事実ですが、社内と同様に「他者から強制されるもの」と捉えられてしまうと一気にハードルが上がってしまいますよね。

もっと主体的に取り組みたくなるものに変えていけるように「伝え方を工夫すること」はすぐにでもできることだなと、お話を聞いていて感じました。

先陣を切りながら業界全体の背中を押していきたい

――今後のサステナビリティへの展望をお聞かせください。

生沼(メズム東京):先ほど「他者から強制されるとハードルが上がってしまう」という話がありましたが、他のアジアの国では認証の取得やプラスチック製アメニティの禁止が法律によって定められている国が出てきています。「強制」だからこそスピードが速いという強みもありますが、日本は日本らしいやり方で前進していけるといいですよね。

ツーリズムというのは結局のところ「国際間競争のビジネス」であり、サステナビリティが進んでいない国はもはや旅行先として選ばれない時代が来ているんです。他の国と比べてもなお「日本に行きたい」と思ってもらうためには、日本人が当たり前にやってきたサステナビリティの素晴らしさを世界に発信していく必要があります。

日本のツーリズム産業は、今後の国益に影響する非常に重要な産業です。他のアジアの国々が力強く先進的な取り組みを進めるなかで、日本も遅れを取っている場合ではないんですよね。

玉垣(JTB):本当にそうですね。特に海外のお客様は、取引相手が「サステナビリティにきちんと取り組んでいるかどうか」をとても重視していると感じます。私たちは、この現状に対する危機感を業界全体と共有しつつ、前向きな姿勢を大切にしながら「一緒にやっていきましょう」と背中を押せる存在でありたいです。

日本の各地域には、隠れた素晴らしい取り組みが数多く存在しています。それらに改めて価値を加え、地域の皆さまの「誇り」の1つとして感じていただけるように、今後も尽力していきたいです。

生沼(メズム東京):私たちもサステナビリティの取り組みを発信するようになってから、他のホテルの方から「どうやっているの?」とアドバイスを求められることが増えました。私たちが先陣を切って実践することは、自然と他の企業の背中を押すことにもつながるんですね。

実は近い将来、ゴミ削減の一環として客室の歯ブラシをなくすことを視野に入れています。その代わり、歯ブラシを使用せずに口腔ケアができる顆粒状のマウスウォッシュを開発しまして、これがインバウンドのお客様を中心に大変ご好評をいただいております。歯ブラシを置いていないことに抵抗感を抱くお客様もいらっしゃるかとは思いますが、背景や理由を説明すればきっと共感していただけると信じています。

このように、今後もクリエイティブな発想とそこに宿る物語を大切にしながら「新しい宿泊のかたち」を提案していきたいです。

写真: 大童鉄平

文: 佐藤伶

編集: 花沢亜衣

この記事をシェアする

関連記事

-

出会いから結婚、そしてその先へ。JTBの結婚相談サービス「ふたり紬 by JTB」

- インタビュー

-

中高生の探究学習・キャリア学習への活用に期待。メタバース上で企業の事業活動が学べる「PMYアカデミー」

- インタビュー

-

「どこへ行くか」より「何をするか」。あなただけの「したい」を叶える海外旅行専門店「StudioJTB」

- インタビュー

-

海外旅行の「当たり前」を叶え、次世代にも旅の価値を届けるために。JTBが歩んだ昭和100年

- インタビュー

-

異文化理解の始まりは「教育」。旅行と学びをつなぎ、発展へ導くJTBマレーシア

- インタビュー

-

地域の魅力を旅に込めて。「旅の過ごし方」が創るお客様と地域の深いつながり

- インタビュー

-

サステナビリティとは、日本の「当たり前」を価値に変えること。JTBとメズム東京が考える、これからの旅と宿泊

- インタビュー

-

大切なのは、共感と理解とリスペクト。旅行を通じて「真の交流」に貢献する会社へ

- インタビュー

-

世界を舞台にビジネスを拡大せよ。JTBのグローバルへの挑戦「SAMURAI NEOプロジェクト」

- インタビュー

-

「JTBグループとしてできることを沖縄のために」地域とともに創る沖縄北部の未来

- インタビュー

-

道頓堀の夜を盛り上げる。JTBが世界的パフォーマーと挑む、新たなエンターテイメント

- インタビュー

-

観光地のストーリーに没入。ソニーマーケティングとJTBが目指す地球丸ごとテーマパークの夢

- インタビュー

-

ゴールは地域貢献。フィールドを超えてつながるJリーグとJTB

- インタビュー

-

自由と安心、欲張りな旅へ。ヨーロッパ周遊バス「ランドクルーズ」が変える旅のスタイル

- インタビュー

-

小豆島で実践した観光DXを全国へ。人口減少が進む島の未来を賭けたプロジェクト

- インタビュー

-

JTB社員らしく「挑戦し続ける」チャレンジド社員が、地図とコンパスで切り拓く未来

- インタビュー

-

東北の子どもたちが東北の未来を考える「東北MIRAI会議」を共催。産学連携で見えた可能性

- インタビュー

-

兄弟姉妹のような距離から生まれる、ガイドブックにはないリアルな旅体験。「大阪B&Sプログラム」でつくる新しい教育旅行

- インタビュー

-

個々の違いこそが宝物。「違いを価値に、世界をつなぐ。」JTBのDEIB推進

- インタビュー

-

沖縄で40回目を迎えた「杜の賑い」 JTBがつなぐ未来への架け橋

- インタビュー

-

過去に"新しい旅のかたち"を作った人たちがいるから、いまがある。「旅の図書館」と振り返る、人々の暮らしと旅の変遷

- インタビュー

-

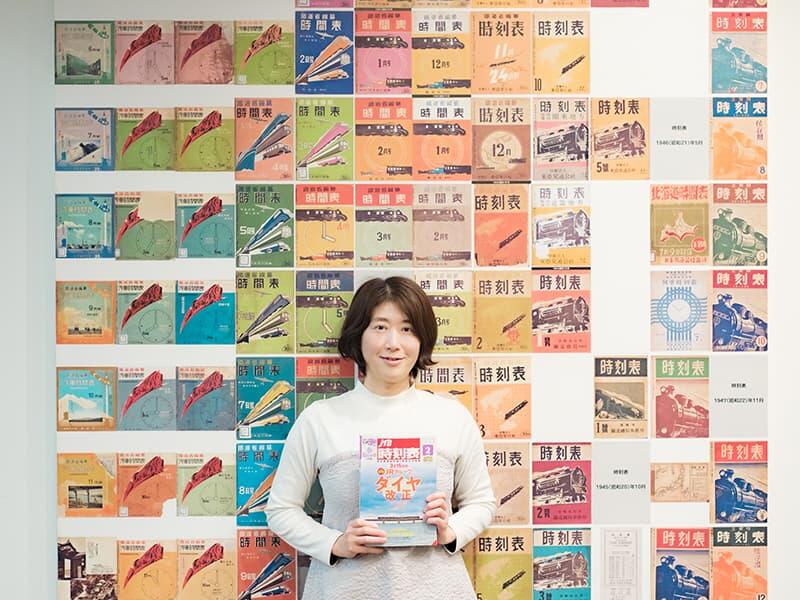

「JTB時刻表」創刊100周年。1kgの重さに込められた編集へのこだわり

- インタビュー

-

感動体験がいい未来をつくる力となる。JTB社長 山北栄二郎が語る「交流創造事業」の可能性

- インタビュー

-

情熱を持ち続け、高いレベルのフェンシングをやり切りたい――松山恭助がグラン・パレの先に見たもの

- インタビュー

-

誰もが、いつでも自由に旅を楽しめる社会へ。JTBが取り組むユニバーサルツーリズム

- インタビュー

-

週末、宇宙行く?JTBが共創する「OPEN UNIVERSE PROJECT」で広がる新たな旅の可能性

- インタビュー

-

記憶に刻まれる万博を目指して。日本国際博覧会協会とJTBが語る「2025年大阪・関西万博」が未来に残すもの

- 対談

-

震災から1年。JTB金沢支店が地域と取り組む能登半島の復興支援とこれから

- インタビュー

-

食から始まる地域への旅。「るるぶキッチン」が描く新しい観光の入口

- インタビュー

-

JTBハワイ60周年。ハワイと共に歩んだ道のりを糧にさらなる交流創造へ

- インタビュー

-

"さいたま愛"を次世代につなぐ。地域振興で豊かな暮らしを目指す観光開発プロデューサー(埼玉編)

- インタビュー

-

非日常の旅を通してお客様と従業員の心を1つにつなぐ「ホスピタリティ」

- 特別対談

-

アサヒビールとJTBが共に手を携えて。共創から始まる「つなぐ・つくる・つなげる」

- インタビュー

-

何度来ても飽きさせない魅力がある。「日本の旬」担当者が語る、京都・奈良・滋賀の新たな魅力

- インタビュー

-

地域と歩む"観光地経営"。鍋ヶ滝公園オーバーツーリズムの解決から始まった熊本県小国町とJTBの絆

- インタビュー

-

国家行事の裏に「PLM」あり!賓客の来日をサポートする究極の黒子

- インタビュー

-

「食」を通してその土地の文化を知る。福岡の屋台で体験するガストロノミーツーリズム

- インタビュー

-

豊かな観光資産で地域活性化へ。富士山の魅力と地域をつなぐ観光開発プロデューサー(山梨編)

- インタビュー

-

野球と旅、「体験できる場」を未来に残していくためにそれぞれが果たす役割

- 特別対談

-

「日常の中にある"学び"を伝えたい」 自身の仕事と子育て経験から得た気づきを「OYACONET事業」に込める

- インタビュー

-

安全と地域貢献への想いを胸に。JTBグループの一員として広島空港を支える縁の下の力持ち

- インタビュー

-

「本気」は人の心を動かす。市場を起点に香川の未来を拓く観光開発プロデューサー(香川編)

- インタビュー

-

"心の交流"が平和への一歩。戦禍、ユダヤ難民救済のバトンをつないだ想いは、今そして未来のJTBグループへ

- インタビュー

-

「楽しかった」では終わらない。社員とお客様が一緒に取り組むサステナブルな体験「JTB地球いきいきプロジェクト」

- インタビュー

-

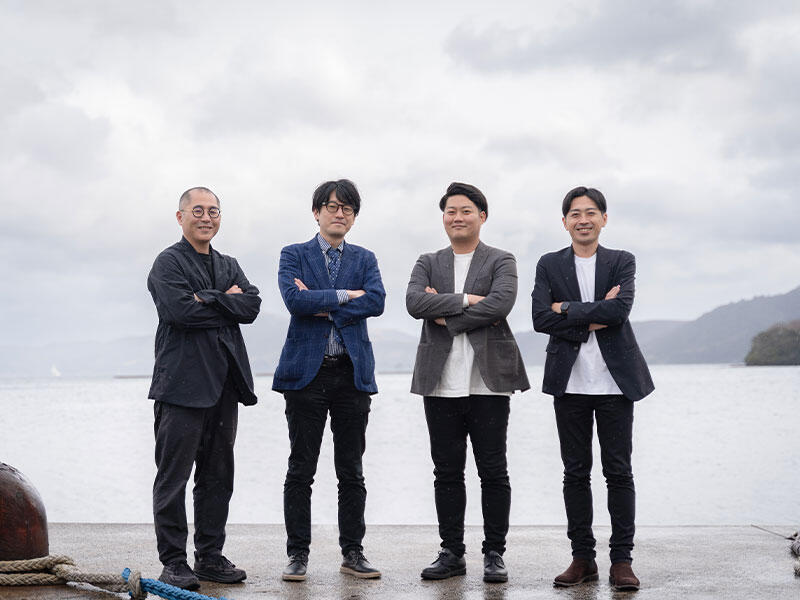

地域創生に取り組む意義と、隠岐での経験で見えたこれから

- インタビュー

-

島で暮らしながら地域創生に挑んだ2年間。

隠岐プロジェクトのこれまで- インタビュー

-

歴史的ルートが、いま悲願の観光資源へ。

地域の夢と歩む観光開発プロデューサー(富山編)- インタビュー

-

新しい関係を創り、交流を深め、真心を伝える。

日常にも感動を、「リビング・オーベルジュ」で- インタビュー

-

旅はもちろん、あらゆるものをガイドする

50周年に振り返る「るるぶ」の足跡- インタビュー

-

一生の思い出になる、人生にかかわることもある。

学生だからこそできる海外旅行を「ガクタビ」で。- インタビュー

-

先生が、生徒が、紡いできた修学旅行の歴史。

時代と共に変わったこと、変わらないこと。- 対談

-

訪日外国人観光客に選ばれ続けて60年。

「サンライズツアー」はこれからも地域とともに走り続ける。- インタビュー

-

栄光と葛藤の狭間でもがき、飛躍を遂げた松山恭助。

家族と仲間の支えを背に、フェンシングの聖地"パリ"での勝利に向かい邁進する。- インタビュー

-

宇宙飛行士・山崎直子さんと対談!

子どもの頃に夢見た「宇宙への旅」がもっと身近に- 特別対談

-

相手を思って選べば、もっと気持ちは伝わる。

いま旅行や体験が「感動」を届けられるギフトへ。- インタビュー

-

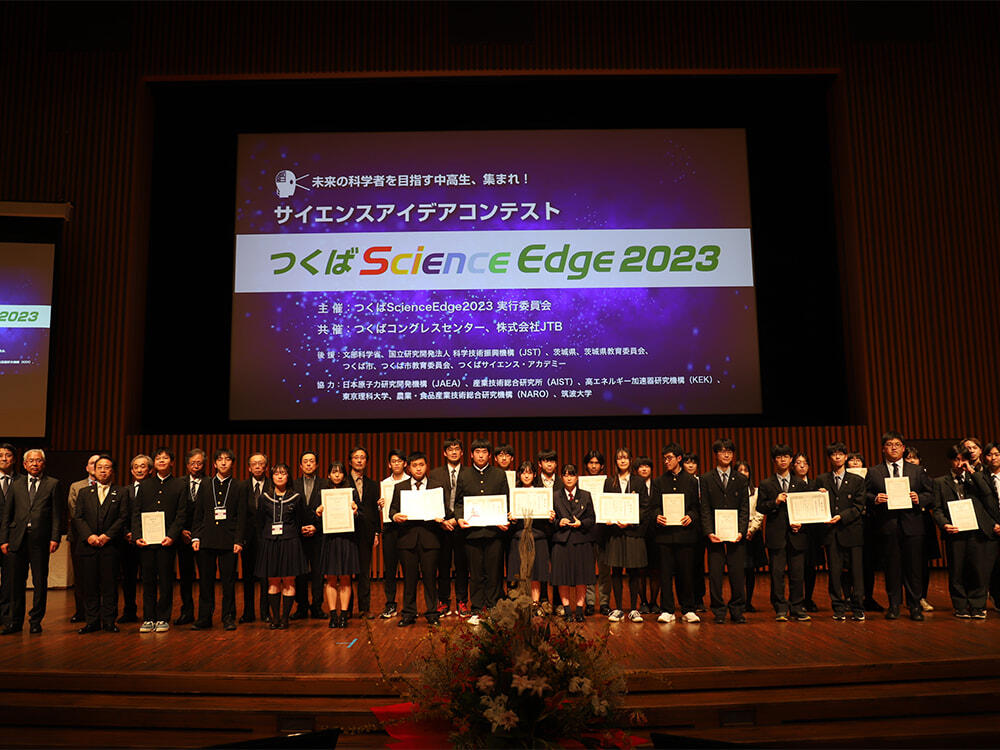

科学への好奇心を、この国の未来のチカラに。最先端をゆく研究者に、アイデアで挑む中高生たち。

- 対談

-

知られざる魅力を掘り起こせ!

地域の未来に向けて伴走する、観光開発プロデューサー(千葉編)- インタビュー

-

これからの旅行は、信頼できるコンシェルジュに、 お好きな場所からリモートで相談する。

- インタビュー

-

北海道の担当者に聞いてみた 今話題のアドベンチャーツーリズムとは?

- インタビュー

-

捨てられてしまう野菜に、旅する機会を。

シェフの手による缶詰で、食品ロス削減へ。- 対談

-

ラグビーW杯 、直前対談!人々を魅了し、交流と感動を生む、スポーツと旅の共通項

- 特別対談

-

旅先で、農作業をして、生まれる人との出会い。 農業支援の先に浮かぶ、地方の元気な未来像。

- 対談

-

「情報を、魅力を、想いを」、あなたの国の言葉にして。 多言語コミュニケーションツールが高める、観光客の満足度。

- インタビュー

-

知るだけでも大きな一歩!ハワイの未来をつくるために、いまできること

- インタビュー

-

東海道新幹線が、イベント空間に!貸切車両で移動しながら、深めるコミュニケーション。

- 対談

-

ゆったりと流れる時間の中で、「人」と「世界」がつながっていく旅・クルーズ

- インタビュー

-

ホノルルフェスティバルが4年ぶりにリアルで! 自然や文化があらためて教えてくれた交流の魅力

- レポート

-

アメニティグッズのプラスチック廃棄をゼロに。宿泊施設のおもてなしを、リサイクルで支える。

- インタビュー

-

観光地のゴミ問題を解決したい。社会課題に立ち向かった社員たちの想いとは?

- インタビュー

-

旅先でこそ、生まれること、つながることがある。~ ワーケーションのススメ ~

- インタビュー

-

ボッチャで、温泉街を盛り上げる!人や地域をつなぐ、パラスポーツの可能性

- レポート

-

観光の力で、ふるさとを次の世代へ ~カナダには、未来へとつながる旅がある~ (後編)

- 対談

-

観光の力で、ふるさとを次の世代へ ~カナダには、未来へとつながる旅がある~ (前編)

- 対談

-

ふるさと納税で地域の魅力を掘り起こす。そこにかける若手社員の想いとは。

- インタビュー

-

もっと広く、深く、届けJTBの想い。コーポレートサイトは、こうして生まれ変わった。

- インタビュー

-

子どもの未来を変えた、あるガイドとの出会い。価値ある「交流」を創り出すロイヤルスタッフとは。

- インタビュー

-

あなたの地域を、交流を、「るるぶ」が応援!コロナ後、日本の希望は地方にアリ!

- インタビュー

-

外国人観光客のトレンドが変わってきている?日本でこそ得られる、新たな視点や学び。

- インタビュー