感動体験がいい未来をつくる力となる。JTB社長 山北栄二郎が語る「交流創造事業」の可能性

- インタビュー

- 社長

- 秘話

地球を舞台に、人々の交流を創造し、平和で心豊かな社会の実現に貢献する――。(JTB グループ経営理念より)

私たちJTBグループは事業ドメインを「交流創造事業」と定め、旅行にとどまらず、人と人、自然、地域、文化など、地球を舞台にあらゆる「交流」を生み出し、「より良い未来」につなげる取り組みを行ってきました。

今回は、JTBの代表取締役社長である山北栄二郎にインタビューを実施。山北が体験してきた「交流」とはどのようなものなのか、また、それを「創造」することで生まれる「価値」とは何なのか、さまざまな角度から「交流創造」を紐解きます。

代表取締役社長 山北栄二郎

1963年生まれ、福岡県出身。1987年、早稲田大学卒業後、日本交通公社に入社。本社経営企画室等を経て、旅行事業本部グローバル戦略担当部長、JTB欧州代表、常務執行役員などを歴任。ツムラーレ・コーポレーション社長、トラベルプラザ・ヨーロッパ社長、クオニイ・トラベル・インベストメント会長など経営のトップを務め、海外戦略推進に携わる。2020年6月より現職。

幼少期から育まれた「世界を知りたい」という想い

――本日は「交流創造事業」に対する山北さん自身の想いを聞かせていただきたいと思います。まずは、山北さんの「交流の原体験」について教えてください。

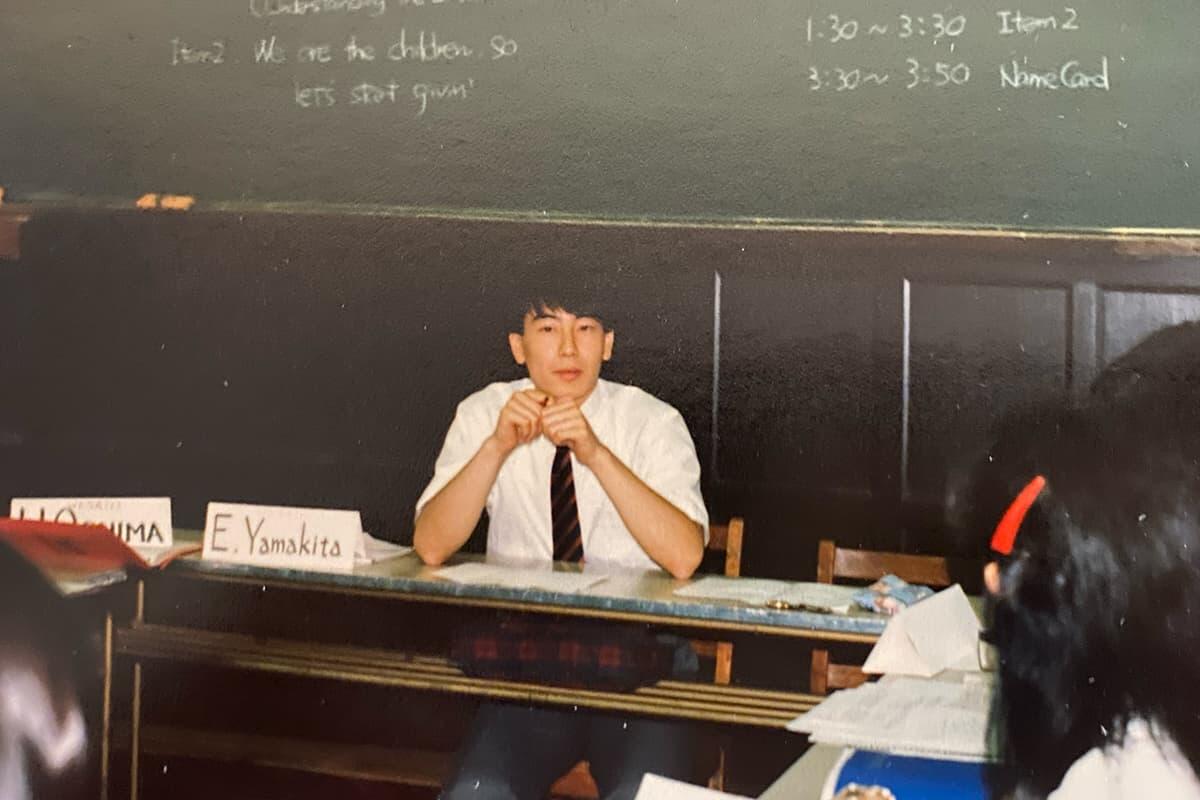

山北:大学時代、私は英語でディベートやディスカッションを行う「英語部」に所属し、交換留学生や海外の大学教員など、さまざまな国の人々と交流する機会に恵まれました。特に印象深かったのは、アメリカ人の友人との出会いです。彼は1カ月ほどの滞在でしたが、週末になるとよく一緒に出かけては、多くのことを教えてくれました。

例えば、一緒にレストランに行くとアメリカとの「サービスの違い」について語り合うんです。アメリカでは店員さんが「美味しかった?」「他に何か必要ですか?」と積極的に話しかけてくるのに対し、日本では基本的に必要最低限のやり取りで終わることが多い。彼は素っ気なく感じたようで、「日本のサービスは優れている」と思い込んでいた私にとっては驚きでした。

「どちらが良いか」を比べるのではなくて、そういった「違い」を知ることこそが面白かったのだと思います。

――山北さんは幼少期から語学や海外への関心が強かったのでしょうか。

大学時代、英語サークルの大会にて。

山北:そうですね。父の影響が大きかったと思います。「日本もどんどんグローバル化していく必要がある」と、よく聞かされましたね。父は海外文学やクラシック音楽が好きで、家には本やCDがたくさん置いてありました。本やCDを勝手に借りては「フランスの小説ってこういう感じなんだ」「世界の音楽ってこういう感じなんだ」と海外への関心を広げて過ごしていました。

また、高校生の頃、英語を流暢に話す先生がいて「かっこいいなあ」と憧れていたんです。ある日その先生から「あなたは英語ができる」と褒めてもらったことがきっかけで英語が好きになり、大学では英文学科、さらに部活も英語部に入り、本格的に異文化交流に関心を抱くようになりました。

――そういった「交流」の経験から、日本交通公社(現:JTB)を就職先として選んだのですか。

山北:はい。当時の私には海外への単なる「憧れ」を超えた「渇望」のような思いがあったんです。他の業界も含め幅広く検討していましたが、JTBの入社試験を受けた際、社員が国際電話で海外とやりとりしている姿を目の当たりにし、「まさに自分がいたい世界はここだ」と思い入社を決めました。

実際に入社した後も、仕事で海外へ行く機会はたくさんあって大きなやりがいを感じていました。しかし同時に、海外経験を重ねるにつれて交流の難しさも実感するようになりましたね。

「自らマイノリティになる覚悟を持つ」初めての海外駐在を経て

――交流の難しさとはどのようなものだったのでしょうか。

山北:最も苦労したのは、ハンガリー支社長として赴任したときでした。初めての海外駐在で、社員のほとんどがハンガリー人。そのような状況のなか、私は社長として赴任しましたから、本社から与えられたミッションを果たさなければなりませんでした。

しかし、日本人とハンガリー人では「仕事の仕方」に大きな違いがありました。例えばお客様が来店されたときにビルの受付カウンターでお弁当を食べていても、ハンガリーの人たちにとっては特に失礼には当たらないようなんです。日本人のお客様からすれば驚くような光景ですよね。

そういった「違い」に触れたとき、つい「日本ではこうするのが普通なのに!マナー違反だ」と相手を責めてしまいそうになります。でも、相手からすれば、突然日本人社長がやってきて一方的に非難されたら、より警戒してしまうのは当然です。

実際これは単なる文化の違いであって、そこに良いも悪いもありません。ですから、まずは受け止める必要があります。「なぜハンガリーではそうなのか」と聞きたくなる気持ちも一旦は抑えて、まずは「ありのまま」を受け止めることを心がけました。

――社長という立場ですと「日本人にとってのスタンダードに合わせなくては」と気負ってしまいそうですが、そこはグッと抑えたのですね。

ハンガリーのあとは、デンマーク、オランダにて勤務。オランダのチューリップ畑にて。

山北:みんなでワインフェスティバルに出かけたり、ハンガリー語が全く分からない私の買い物に付き合ってもらったりしながら、時間をかけて少しずつ信頼関係を築いていきました。社長という立場でしたが、「教える」よりも「教えてもらう」ことの方が圧倒的に多かったと思います。

相手のことを知るためには、「自分がマイノリティになるんだ」という覚悟を持って、勇気を出して輪のなかに入っていく必要があるということを身をもって知りました。そうでないと、その溝は永遠に埋まらないですから。

直接話すことでしか伝わらない想いがある

――ハンガリー赴任から始まり、それから約10年間JTB欧州代表を務め、ちょうどコロナ禍の2020年に社長に就任されました。コロナ禍で不安も高まるなかで、130人の支店長一人ひとりとオンライン1on1を実施されたそうですね。

山北:コロナ禍で移動が制限され、私たちの旅行業はストップせざるを得なくなりました。世の中では「旅行は不要不急」と言われ、社員たちの不安はとても大きかったと思います。その不安を少しでも和らげるには、「直接話すこと」が一番だと思いました。

JTBがこれからどこに向かっていき、私がいま何を考えているのか、一人30分という少ない時間ではありましたが、お話させていただきました。「社長メッセージ」として一斉配信するというやり方もあったのですが、それでは私の気持ちが伝わり切らないと思ったんです。

――山北さんが「直接話すこと」を大切にされるようになったきっかけはありますか。

山北:ヨーロッパ駐在時代、「現地の社員とのコミュニケーションに苦労した」と話しましたが、大変だったのは実はそれだけではなく、本社とのやりとりにも苦戦していました。

日本とヨーロッパのビジネスの違い、働き方の違い、コミュニケーションの違い、それら一つひとつを学びながら業務を回していかなければならないなかで、本社からは売り上げを求められます。現地での苦労は本社にはなかなか伝わらず、相談しても「難しいよね」と簡単に済まされてしまうことが多く、「もう少し歩み寄ってくれてもいいのに」という本音も少なからずありました。

社員たちにも同じ思いをさせてしまっては、コロナ禍も重なって不安が増すばかりだろうと。直接話すこと、つまり小さな単位での「交流」を私が最も大切にするのは、自分がそれをしてもらえなくて苦労した経験があったからかもしれません。

改めて「旅の価値」と向き合ったコロナ禍

――そんなコロナ禍を経て、JTBは本格的に「交流を創造する会社」へとリブランディングを行いました。あらためて「交流創造」という言葉の誕生についてお聞かせください。

山北:JTBが創立100周年を迎えた2012年から「交流文化事業」という言葉を使っていましたが、自らその機会を作っていく必要性から2018年に「創造」に変更したんです。

ただ、「交流創造」とはいえ、実際のところ、しばらくは旅行業のままだったと思います。いま一度「交流創造」とはどういうことなのか、向き合うきっかけになったのが2021年のコロナ禍でした。

移動が制限され、旅行は不要不急と言われた。でも、本当にそうなんだろうかと。少なくともJTBの歴史において、私たちは数多くのお客様の旅行とその先にある交流をお手伝いし、喜んでいただいてきました。それは紛れもない事実です。人々がそこに価値や魅力を感じてくれていたからこそ、私たちの歴史があるのではないかと思ったんですね。

――価値があるからこそ続いてきたはずだ、と。

山北:はい。人間の「移動」に関する歴史を遡ってみると、そもそも人はアフリカで誕生し、世界中を移動しながら進化してきた動物であることを知りました。ある人類学者は、移動こそが人を特徴づけるものだと提唱し、「ホモ・モビリタス(移動する人)」と名付けています。新しい土地に行って「何かに触れたい」という本能があるから。その「何か」は他の動物であったり、食べ物であったり、気候であったり、さまざまですが、その「何かに触れる行為」を一言で表すと、まさに「交流」なのではないでしょうか。

旅で生まれるものが「交流」であり、「交流」とは人間が本能的に求めるものである。これが私なりの答えでした。

コロナ禍では「バーチャルトラベル」にも挑戦しましたが、そこで浮き彫りになったのは、どれだけバーチャルを追求してもリアルには及ばないということです。例えば、ハワイの空港に降り立った瞬間に感じる風、パリの独特の香り――。こういったものは現地の空間に身を置いてこそ感じられるもの。「交流」とは人間の五感を通じて行われるものであり、私たちがずっと大切にしてきたのはそういうことだったのだと、コロナ禍が教えてくれました。

交流には社会を良くする力がある

――JTBグループが目指す「価値創造プロセス」のなかに「人と人、人と地域、人と組織をつなげる」という一文があります。この英訳が「Bring People, Places and Possibilities Together」となっていますが、この英訳に込めた想いを聞かせてください。

山北:英訳は翻訳家の方にアドバイスをいただいて完成しました。「交流」を直訳すると「exchange」になるのですが、当時それではしっくりこないと感じたんです。

私たちが創る交流は、単に「AとBが交わる」ということではありません。交流とは「人」と「場所」が介在してこそ生まれ、さまざまな「可能性」を生み出すもの。「Possibilities」には「学びの力」「平和の力」「経済の力」「健康になる力」など、交流が育む多様な可能性が込められているんです。

――交流が持つ可能性について、もう少し詳しく伺えますか。

山北:交流をすることで、他の国や地域の文化を学んだり、新たな人の流れが生まれ経済の活性化につながったりするなど、「学ぶ力」「経済の力」に関しては、もしかしたらイメージがつきやすいかもしれませんね。ここでは「平和の力」を取り上げてみましょうか。

私がJTBに入社して2年目くらいの頃に、仕事でアラブ首長国連邦を訪れる機会がありました。当時は湾岸戦争があり、テレビで見る限りは「中東=常に戦っている」というイメージが私のなかにあったんですね。ところが、実際に現地の旅行会社や石油会社の方々と会話をすると、私たちと変わらない一人の人間がそこにいる。テレビを見ているだけではそんな当たり前のことさえ忘れてしまいがちですが、実際に現地の人々と交流したからこそ、この経験が強く心に刻まれました。

また、気候変動についても、旅のなかで自然の美しさに触れることで「この景色を守りたい」と思えるようになる。伝統的な街並みや遺跡にしても同様に、一度その美しさに触れると「残したい」という気持ちが湧いてくると思います。交流はそういう形で社会を良くする力を持っているんです。

JTBの強みは、110年の歴史に宿る「DNA」

――さまざまな可能性を秘める「交流」をJTBはどのように「創造」していくのでしょうか。

山北:そこがまさにJTBの強みが発揮されるところです。「交流」を生み出そうとするとき、例えば旅館での食事一つを取っても、料理人の方はもちろん、その食材を作った農家さんや旅館のスタッフさんなど、実に多くの方々の想いが詰まっています。お客様の記憶に残るような体験は、私たちだけでは創り上げることができません。だからこそJTBは、多様な事業パートナーのお力をお借りしてここまで歩んできました。

事業パートナーの皆さんと関係を築くうえでは、喜びだけでなく、苦労することももちろんあったと思いますが、社員たちが各地で積み重ねてきた歴史があるからこそ、JTBにしかできない交流を生み出せると信じています。

極端な話、例えば沖縄で新たな「交流創造事業」を生み出そうとしたとき、沖縄に行ったことがない人たちだけで集まっても、人々を感動させられるようなアイデアは生まれません。JTBグループには沖縄に根差した会社「沖縄JTB」があり、その土地で暮らし、地域との関係性を築き上げるために努力してきた社員たちがいる。110年の歴史のなかで紡いできた「DNA」があるからこそ生み出せる「交流」があるんです。

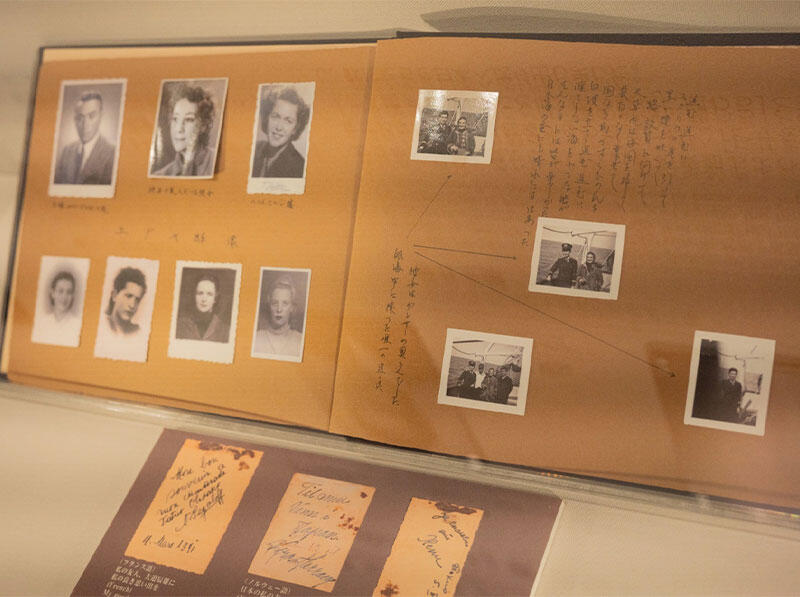

1912年、ジャパン・ツーリスト・ビューロー設立時の記念写真

――今後、JTBが「交流創造事業」を通じて描いていく未来とは、どのようなものであると考えますか。

山北:この先の旅はより一層「未来につながるもの」でなくてはなりません。そのためには、移動に伴う二酸化炭素のオフセットやフードロス対策、地域の持続的な発展のためのオーバーツーリズム解消など、一つひとつの課題に取り組んでいく必要があります。これらの課題解決に不可欠なのは、人と人がつながり「共創」していく力です。

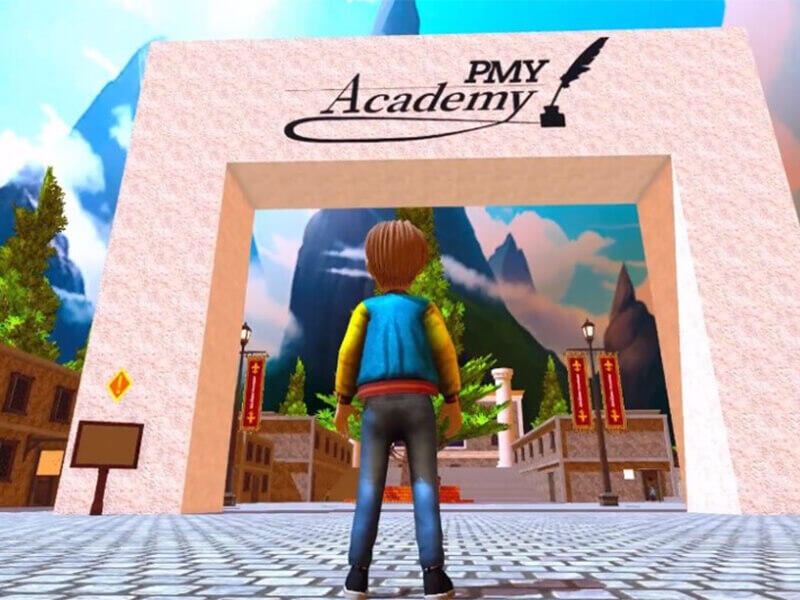

デジタル技術の進歩により時間や空間の制約を超えて、世界中の人々と交流し、共創できる時代が訪れました。それにより交流の可能性はさらに広がっています。人、場所、文化、自然など、多様なものが交流する機会を創出し、より良い未来を築いていくこと。それこそが私たちJTBの使命だと考えています。

「どれだけ心の琴線に触れられるか」が勝負

――最近では、「若者たちの海外志向が薄れている」という話を聞くことがありますが、より多くの人たちに交流の価値や感動を知ってもらうために、山北さんは若者たちにどんなメッセージを届けたいですか。

山北:いまはインターネットでいろんな情報が入ってきますし、コロナ禍の経験もあって、私が若い頃に抱いたような海外への渇望は確かに薄れてきているかもしれませんね。

ただ、海外志向が低下しているかというとそうではなく、何かきっかけが不足しているだけではないか、とも思うんです。私自身、「JTBの社長」というと昔から海外経験が豊富な人物だと思われがちですが、実は初めて海外に行ったのは社会人になってからでした。

たまたま高校時代の先生に「あなたは英語ができるね」と褒めてもらえたことで英語を好きになり、たまたま大学で英語部に勧誘され異文化交流の魅力を知り、自分のやりたいことを叶えられるのがたまたまこの会社だった。そういった偶然が重なって、私はいまこの場所でこういう仕事をしています。

ですから、きっかけは何でもいいと思うんですよね。「この本に登場する絵画を実際に見てみたい」「この料理を本場で味わってみたい」など、少しでも好奇心が芽生えたら、ぜひその想いを大切に一歩でも外の世界に出てみてもらいたいです。そこでの体験が、必ず次の体験を呼んでくれますから。

――体験が体験を呼ぶ、ということですね。

山北:大人から「海外に行ったほうがいい」と突然言われてもピンとこないでしょうし、自分で「やりたい」と思ってこそ行動につながるものだと思います。

ただ、そういった好奇心を抱くきっかけをつくることは、私たちの重要な役目ですよね。例えば修学旅行や家族旅行、交流イベントなど、一度の体験であったとしても、どれだけ感動を与えられるか、どれだけその人の心の琴線に触れられるかが勝負なのではないでしょうか。

人は一度いい体験に出会えれば、必ずまた「次はこうしたい」が出てくるものだと思います。私たちはその想いに一つひとつ誠実に応えていく。そうすることで自ずと、私たちが目指す「交流の価値」も伝わっていくのではないかと考えています。

写真: 大童鉄平

文: 佐藤伶

編集: 花沢亜衣

この記事をシェアする

関連記事

-

出会いから結婚、そしてその先へ。JTBの結婚相談サービス「ふたり紬 by JTB」

- インタビュー

-

中高生の探究学習・キャリア学習への活用に期待。メタバース上で企業の事業活動が学べる「PMYアカデミー」

- インタビュー

-

「どこへ行くか」より「何をするか」。あなただけの「したい」を叶える海外旅行専門店「StudioJTB」

- インタビュー

-

海外旅行の「当たり前」を叶え、次世代にも旅の価値を届けるために。JTBが歩んだ昭和100年

- インタビュー

-

異文化理解の始まりは「教育」。旅行と学びをつなぎ、発展へ導くJTBマレーシア

- インタビュー

-

地域の魅力を旅に込めて。「旅の過ごし方」が創るお客様と地域の深いつながり

- インタビュー

-

サステナビリティとは、日本の「当たり前」を価値に変えること。JTBとメズム東京が考える、これからの旅と宿泊

- インタビュー

-

大切なのは、共感と理解とリスペクト。旅行を通じて「真の交流」に貢献する会社へ

- インタビュー

-

世界を舞台にビジネスを拡大せよ。JTBのグローバルへの挑戦「SAMURAI NEOプロジェクト」

- インタビュー

-

「JTBグループとしてできることを沖縄のために」地域とともに創る沖縄北部の未来

- インタビュー

-

道頓堀の夜を盛り上げる。JTBが世界的パフォーマーと挑む、新たなエンターテイメント

- インタビュー

-

観光地のストーリーに没入。ソニーマーケティングとJTBが目指す地球丸ごとテーマパークの夢

- インタビュー

-

ゴールは地域貢献。フィールドを超えてつながるJリーグとJTB

- インタビュー

-

自由と安心、欲張りな旅へ。ヨーロッパ周遊バス「ランドクルーズ」が変える旅のスタイル

- インタビュー

-

小豆島で実践した観光DXを全国へ。人口減少が進む島の未来を賭けたプロジェクト

- インタビュー

-

JTB社員らしく「挑戦し続ける」チャレンジド社員が、地図とコンパスで切り拓く未来

- インタビュー

-

東北の子どもたちが東北の未来を考える「東北MIRAI会議」を共催。産学連携で見えた可能性

- インタビュー

-

兄弟姉妹のような距離から生まれる、ガイドブックにはないリアルな旅体験。「大阪B&Sプログラム」でつくる新しい教育旅行

- インタビュー

-

個々の違いこそが宝物。「違いを価値に、世界をつなぐ。」JTBのDEIB推進

- インタビュー

-

沖縄で40回目を迎えた「杜の賑い」 JTBがつなぐ未来への架け橋

- インタビュー

-

過去に"新しい旅のかたち"を作った人たちがいるから、いまがある。「旅の図書館」と振り返る、人々の暮らしと旅の変遷

- インタビュー

-

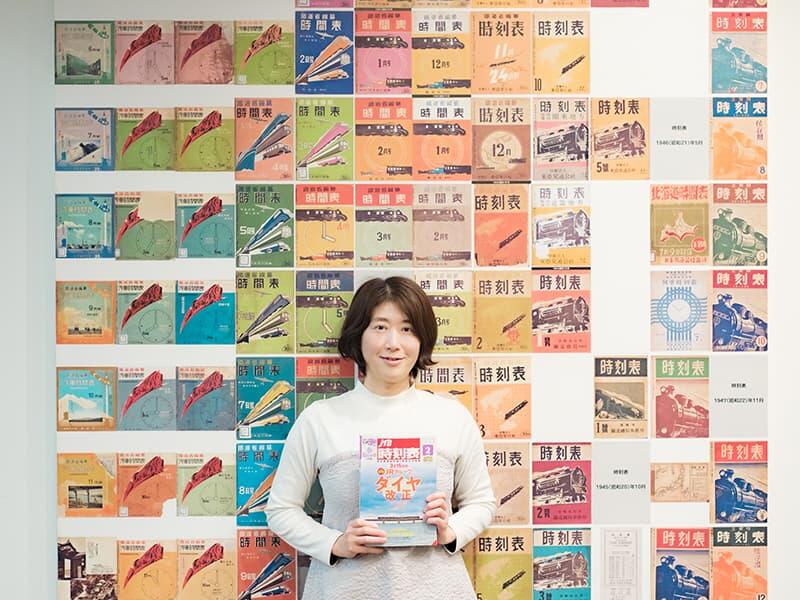

「JTB時刻表」創刊100周年。1kgの重さに込められた編集へのこだわり

- インタビュー

-

感動体験がいい未来をつくる力となる。JTB社長 山北栄二郎が語る「交流創造事業」の可能性

- インタビュー

-

情熱を持ち続け、高いレベルのフェンシングをやり切りたい――松山恭助がグラン・パレの先に見たもの

- インタビュー

-

誰もが、いつでも自由に旅を楽しめる社会へ。JTBが取り組むユニバーサルツーリズム

- インタビュー

-

週末、宇宙行く?JTBが共創する「OPEN UNIVERSE PROJECT」で広がる新たな旅の可能性

- インタビュー

-

記憶に刻まれる万博を目指して。日本国際博覧会協会とJTBが語る「2025年大阪・関西万博」が未来に残すもの

- 対談

-

震災から1年。JTB金沢支店が地域と取り組む能登半島の復興支援とこれから

- インタビュー

-

食から始まる地域への旅。「るるぶキッチン」が描く新しい観光の入口

- インタビュー

-

JTBハワイ60周年。ハワイと共に歩んだ道のりを糧にさらなる交流創造へ

- インタビュー

-

"さいたま愛"を次世代につなぐ。地域振興で豊かな暮らしを目指す観光開発プロデューサー(埼玉編)

- インタビュー

-

非日常の旅を通してお客様と従業員の心を1つにつなぐ「ホスピタリティ」

- 特別対談

-

アサヒビールとJTBが共に手を携えて。共創から始まる「つなぐ・つくる・つなげる」

- インタビュー

-

何度来ても飽きさせない魅力がある。「日本の旬」担当者が語る、京都・奈良・滋賀の新たな魅力

- インタビュー

-

地域と歩む"観光地経営"。鍋ヶ滝公園オーバーツーリズムの解決から始まった熊本県小国町とJTBの絆

- インタビュー

-

国家行事の裏に「PLM」あり!賓客の来日をサポートする究極の黒子

- インタビュー

-

「食」を通してその土地の文化を知る。福岡の屋台で体験するガストロノミーツーリズム

- インタビュー

-

豊かな観光資産で地域活性化へ。富士山の魅力と地域をつなぐ観光開発プロデューサー(山梨編)

- インタビュー

-

野球と旅、「体験できる場」を未来に残していくためにそれぞれが果たす役割

- 特別対談

-

「日常の中にある"学び"を伝えたい」 自身の仕事と子育て経験から得た気づきを「OYACONET事業」に込める

- インタビュー

-

安全と地域貢献への想いを胸に。JTBグループの一員として広島空港を支える縁の下の力持ち

- インタビュー

-

「本気」は人の心を動かす。市場を起点に香川の未来を拓く観光開発プロデューサー(香川編)

- インタビュー

-

"心の交流"が平和への一歩。戦禍、ユダヤ難民救済のバトンをつないだ想いは、今そして未来のJTBグループへ

- インタビュー

-

「楽しかった」では終わらない。社員とお客様が一緒に取り組むサステナブルな体験「JTB地球いきいきプロジェクト」

- インタビュー

-

地域創生に取り組む意義と、隠岐での経験で見えたこれから

- インタビュー

-

島で暮らしながら地域創生に挑んだ2年間。

隠岐プロジェクトのこれまで- インタビュー

-

歴史的ルートが、いま悲願の観光資源へ。

地域の夢と歩む観光開発プロデューサー(富山編)- インタビュー

-

新しい関係を創り、交流を深め、真心を伝える。

日常にも感動を、「リビング・オーベルジュ」で- インタビュー

-

旅はもちろん、あらゆるものをガイドする

50周年に振り返る「るるぶ」の足跡- インタビュー

-

一生の思い出になる、人生にかかわることもある。

学生だからこそできる海外旅行を「ガクタビ」で。- インタビュー

-

先生が、生徒が、紡いできた修学旅行の歴史。

時代と共に変わったこと、変わらないこと。- 対談

-

訪日外国人観光客に選ばれ続けて60年。

「サンライズツアー」はこれからも地域とともに走り続ける。- インタビュー

-

栄光と葛藤の狭間でもがき、飛躍を遂げた松山恭助。

家族と仲間の支えを背に、フェンシングの聖地"パリ"での勝利に向かい邁進する。- インタビュー

-

宇宙飛行士・山崎直子さんと対談!

子どもの頃に夢見た「宇宙への旅」がもっと身近に- 特別対談

-

相手を思って選べば、もっと気持ちは伝わる。

いま旅行や体験が「感動」を届けられるギフトへ。- インタビュー

-

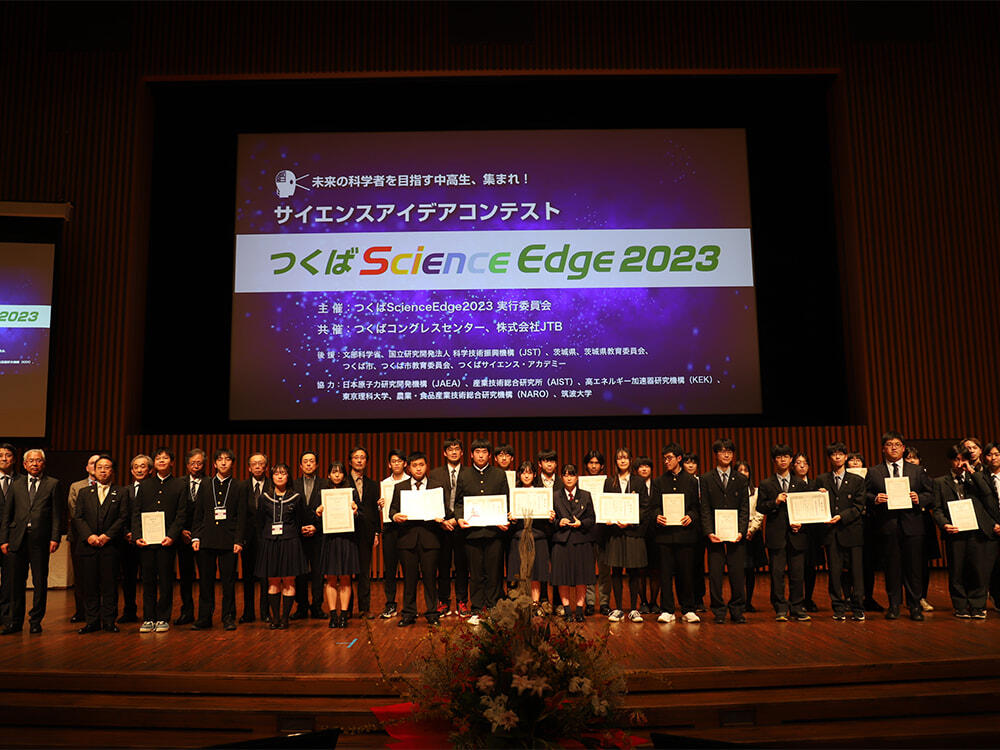

科学への好奇心を、この国の未来のチカラに。最先端をゆく研究者に、アイデアで挑む中高生たち。

- 対談

-

知られざる魅力を掘り起こせ!

地域の未来に向けて伴走する、観光開発プロデューサー(千葉編)- インタビュー

-

これからの旅行は、信頼できるコンシェルジュに、 お好きな場所からリモートで相談する。

- インタビュー

-

北海道の担当者に聞いてみた 今話題のアドベンチャーツーリズムとは?

- インタビュー

-

捨てられてしまう野菜に、旅する機会を。

シェフの手による缶詰で、食品ロス削減へ。- 対談

-

ラグビーW杯 、直前対談!人々を魅了し、交流と感動を生む、スポーツと旅の共通項

- 特別対談

-

旅先で、農作業をして、生まれる人との出会い。 農業支援の先に浮かぶ、地方の元気な未来像。

- 対談

-

「情報を、魅力を、想いを」、あなたの国の言葉にして。 多言語コミュニケーションツールが高める、観光客の満足度。

- インタビュー

-

知るだけでも大きな一歩!ハワイの未来をつくるために、いまできること

- インタビュー

-

東海道新幹線が、イベント空間に!貸切車両で移動しながら、深めるコミュニケーション。

- 対談

-

ゆったりと流れる時間の中で、「人」と「世界」がつながっていく旅・クルーズ

- インタビュー

-

ホノルルフェスティバルが4年ぶりにリアルで! 自然や文化があらためて教えてくれた交流の魅力

- レポート

-

アメニティグッズのプラスチック廃棄をゼロに。宿泊施設のおもてなしを、リサイクルで支える。

- インタビュー

-

観光地のゴミ問題を解決したい。社会課題に立ち向かった社員たちの想いとは?

- インタビュー

-

旅先でこそ、生まれること、つながることがある。~ ワーケーションのススメ ~

- インタビュー

-

ボッチャで、温泉街を盛り上げる!人や地域をつなぐ、パラスポーツの可能性

- レポート

-

観光の力で、ふるさとを次の世代へ ~カナダには、未来へとつながる旅がある~ (後編)

- 対談

-

観光の力で、ふるさとを次の世代へ ~カナダには、未来へとつながる旅がある~ (前編)

- 対談

-

ふるさと納税で地域の魅力を掘り起こす。そこにかける若手社員の想いとは。

- インタビュー

-

もっと広く、深く、届けJTBの想い。コーポレートサイトは、こうして生まれ変わった。

- インタビュー

-

子どもの未来を変えた、あるガイドとの出会い。価値ある「交流」を創り出すロイヤルスタッフとは。

- インタビュー

-

あなたの地域を、交流を、「るるぶ」が応援!コロナ後、日本の希望は地方にアリ!

- インタビュー

-

外国人観光客のトレンドが変わってきている?日本でこそ得られる、新たな視点や学び。

- インタビュー