東北の子どもたちが東北の未来を考える「東北MIRAI会議」を共催。産学連携で見えた可能性

- インタビュー

- イベント

- ソリューション

- 共創

- 地域交流

- 地域創生

- 教育

2024年3月、東北大学大学院経済学研究科とJTB仙台支店は包括連携協定を締結し、地域の未来を共に考える新たなパートナーシップをスタートさせました。この取り組みの一つとして2025年2月に、東北の高校生たちが東北の未来を考える「東北MIRAI会議」を実施。

今回は、東北大学大学院経済学研究科とJTB仙台支店との関係性や「東北MIRAI会議」の開催を通じて見えてきた「産学連携が持つ可能性」について、東北大学大学院経済学研究科・経済学部の日引教授と共に語ります。

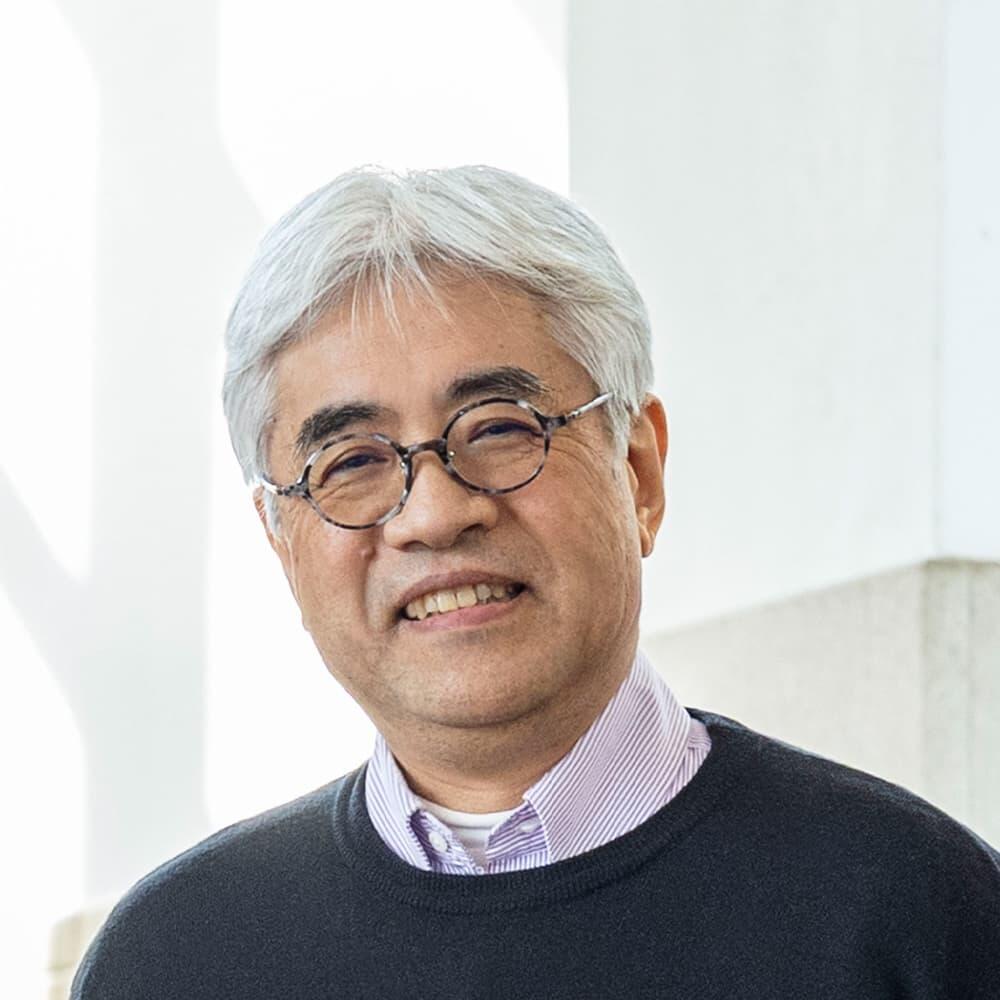

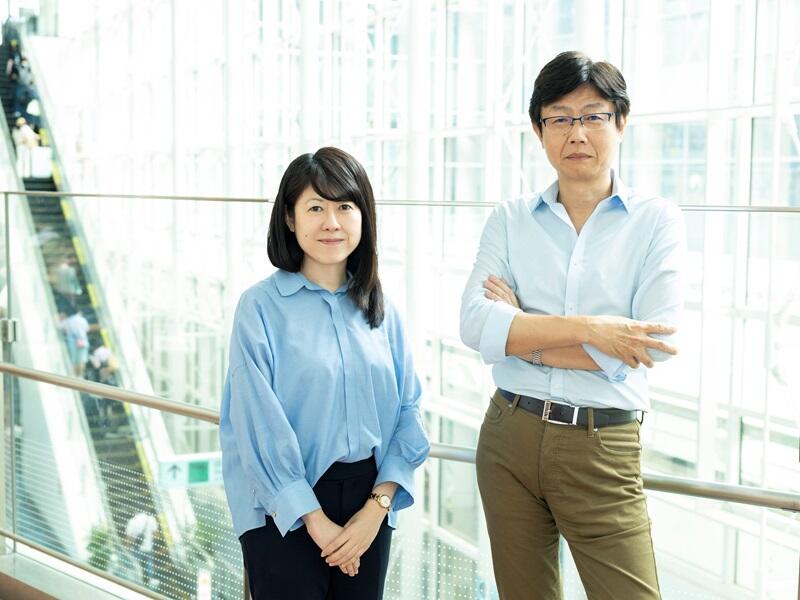

東北大学 経済学部大学院経済学研究科 日引 聡

85年上智大学経済学部卒業、90年東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得満期退学。国立公害研究所研究員、国立環境研究所室長、東京工業大学准教授(連携併任)、上智大学教授などを経て、現在、東北大学大学院経済学研究科教授、同研究科政策デザイン研究センター長、国立環境研究所連携研究グループ長、前環境経済・政策学会会長。経済学博士。

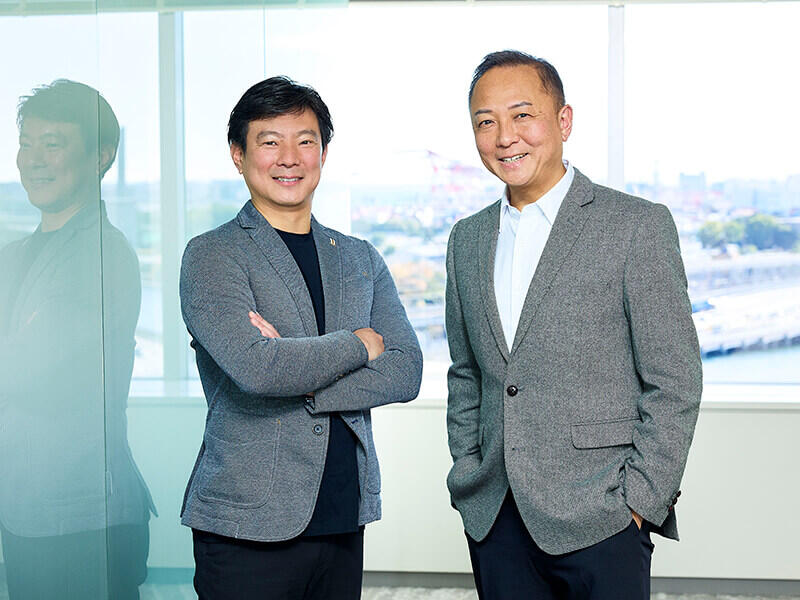

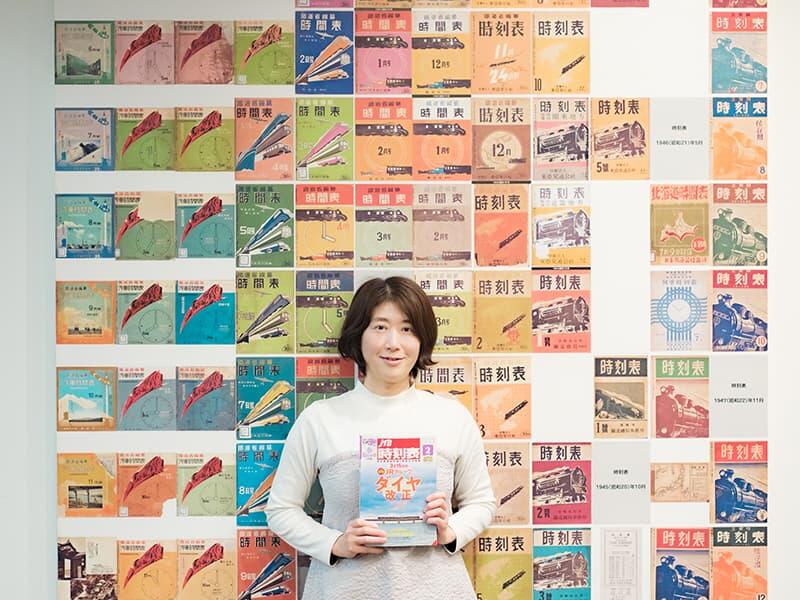

JTB 人事チーム(仙台駐在) 伊藤 悠

2003年入社後、東北域内で教育営業を担当。震災から10年の節目に、前任地福島支店で高校生たちが東北の明るい未来を語り合う場を作りたい!と夢を描くが、コロナと重なり実施出来ず。仙台支店へ異動後もその想いを持ち続け「東北MIRAI会議」という形でイベント企画・運営を行う。現在は人事チームに着任し、人事運用を担当。

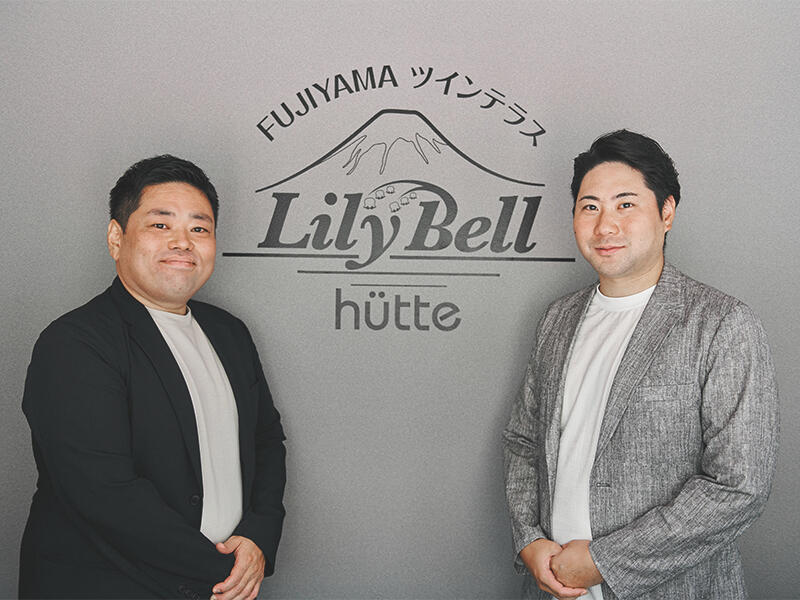

JTB仙台支店 営業第二課 千葉 均

2013年入社後、秋田支店で法人営業、自治体営業を担当。2022年より仙台支店で東北大学全般を担当。東北大学大学院経済学研究科との連携協定を結んだことをきっかけに、東北MIRAI会議における事業相談ができる関係が出来上がった。日々東北大学とJTBでできることを模索中。

東北大学大学院経済学研究科とJTB仙台支店。連携協定で広がる可能性

――まずは、JTBと東北大学大学院経済学研究科のつながりについて教えてください。

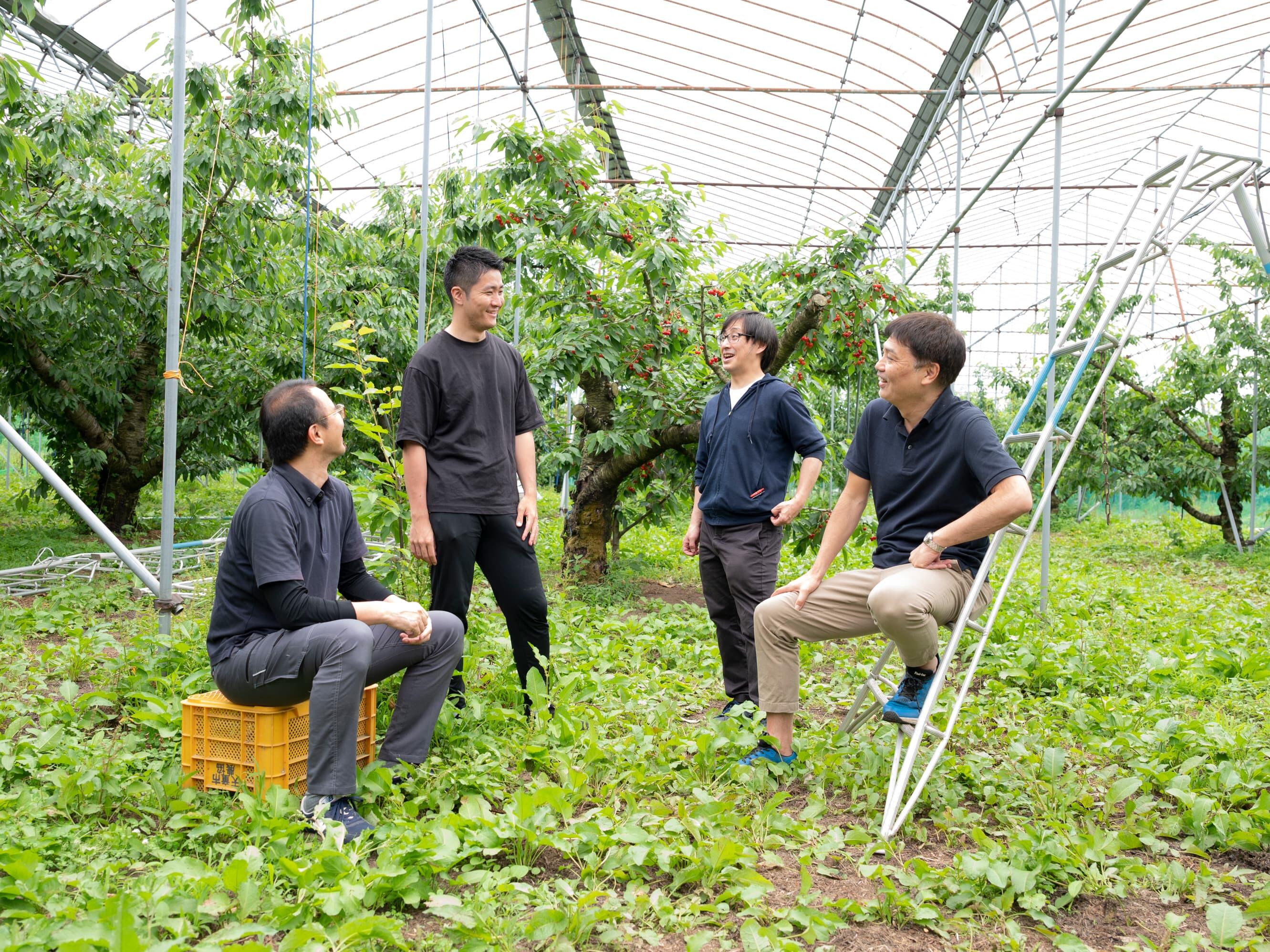

千葉:私たちJTB仙台支店は2024年3月に、日引教授が所属している東北大学大学院経済学研究科と包括連携協定を締結しました。2016年頃から同研究科の海外研修の企画や当日の運営などをお手伝いしてきましたが、より密な連携が実現したのは協定を結んだことがきっかけだったと思います。

日引教授:僕は、大学には研究を行うという役割と将来の人材を育成するという役割があると思っています。そこで、現在経済学研究科で実施している海外での短期研修プログラムにおいても、社会貢献活動を取り込もうと考えました。できることなら、大学だけでやるのではなく、多くの企業と連携してより大きな取り組みとして実施したい。行政や地域など各方面に豊富なネットワークをお持ちのJTBと連携できたら、社会に与えられるインパクトも大きく広がるのではないかと思い、協定を結ばせていただきました。千葉さんにしょっちゅう「これ何とかなりませんかね?」と相談に乗ってもらっています。

――例えばどのような相談をされているのでしょうか。

日引教授:タイには貧困家庭の子どもたちを支援している学校があるのですが、昨年、タイの短期研修を初めて実施した際に、そこの校長先生から「制服しか衣類を持っていない子どもたちがいるので古着を持ってきてもらえないか」と言われたんですね。

それを千葉さんに相談したところ「ぜひ集めましょう!」と。大学の学生だけでなく、JTBの方々も有志でたくさんのものを寄付してくださいました。さらに、千葉さんは私たちが利用予定の航空会社にも「ボランティアとして協力してくれないか」と交渉してくださったんです。その結果、航空会社が荷物を無料で運んでくれただけでなく、子どもたちへのプレゼントも追加で寄付してくださいました。

千葉:日引教授は今後のJTBの可能性が広がるような提案をいつもしてくださるので、できる限り応えていきたいと思っているんです。

つい先日も、途上国への社会貢献をテーマとしたパッケージツアーをJTBと東北大学大学院経済学研究科で提案するのはどうかと話し合いました。参加費に1人100円ずつ寄付金を含めれば、途上国への継続的な支援が実現できるのではないかと。それぞれの視点から課題解決の議論ができていて、僕たちとしてもとても学びがあります。

日引教授:見つかった課題をいかにうまくビジネスに乗せて持続可能な形に着地させられるか。ビジネスと掛け合わせる視点は大学側があまり持っていないので、こうして両者の立場からアイデアを出し合える関係性を結べたことは非常にありがたいですね。

東北の子どもたちが、東北の地で東北の未来を考える場

――包括連携協定の取り組みの一つとして、先日JTB主催、東北大学大学院経済学研究科共催のもと「東北MIRAI会議」が実施されました。まずは、この「東北MIRAI会議」とはどのような取り組みなのか教えていただけますか。

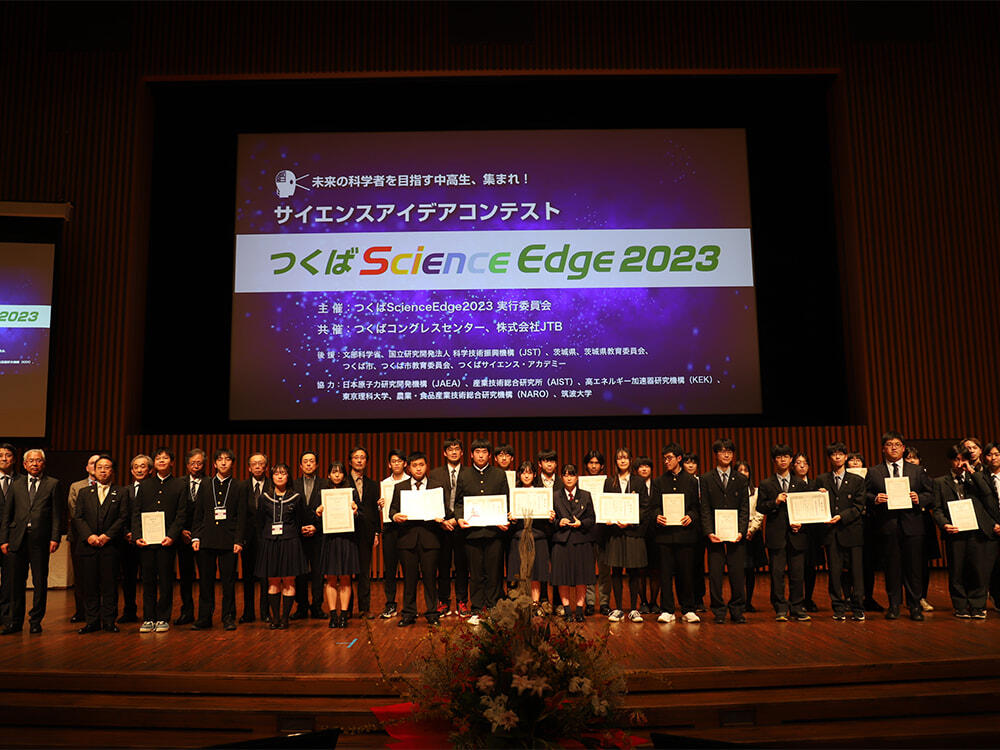

伊藤:「東北MIRAI会議」は、東北6県の高校生が東北大学に集まり、東北の明るい未来へつながるアイデアを出し合うカンファレンスです。各チームが10分間のプレゼンテーションを行い、講評者からフィードバックを受けることができます。

参加チームは11組、講評者には日引教授をはじめスポンサー企業や自治体から10名が加わりました。また、事前ガイダンスとして講評者によるオンライン特別講座も実施し、「経済」「ウェルビーイング」「地域復興」など、さまざまな学びを得られるプログラムとなりました。

――「東北MIRAI会議」は伊藤さんの発案と聞きましたが、どのような想いから生まれたのでしょうか。

伊藤:私は東日本大震災から10年を迎えるタイミングに福島支店にいたのですが、その頃から「東北の子どもたちが、東北の地で東北の未来を考える場」をつくれないかと考えていたんです。学生たちが集まってアウトプットをする場が東北にはほとんどありませんでしたから。しかし、コロナ禍となり開催が叶わないまま仙台支店へ異動となりました。

その後、支店のミーティングで「こんなことをやってみたいんだよね」と雑談として話したところ「やってみようよ」と言ってもらえて。JTB全体では過去にもコンペティションを主催した経験はあるのですが、仙台支店が主導し東北で開催するというのは初めての取り組みでした。私自身、わからないことが多いなかでのスタートでしたが、法人営業課がスポンサーを集め、教育課に学生へリーチしてもらうなど、各部署の力を借りながら実現に向けて進めていくことになりました。

開催場所はどうするかチームで話し合っていたところ「“東北の学びの聖地”である東北大学はどうか」という意見が挙がり、日引教授に相談に乗っていただくことに。すると、「東北MIRAI会議」のコンセプトに共感してくださり、場所の提供だけでなく講義の内容など全面的にご協力をいただけることになったんです。

――「東北MIRAI会議」のアイデアを聞いたとき、日引教授はどのような印象を受けましたか。

日引教授:非常にいいアイデアだと思いました。大学が高校生とつながれる機会を持てるのは、とてもありがたいことですから。高校生は偏差値の高い大学に合格することが目的になりがちですが、僕たちとしては「大学で何を学びたいのか」「その学びを卒業後どのように生かしていきたいのか」をじっくり考えてから入学先を選んでほしいと思っています。

そのため高校への訪問講演の機会を多く設けていますが、時間的な制約から全ての高校に足を運ぶことはできません。しかし、我々がリーチできていない場所にも、意欲的で東北大学の学びにフィットする学生がいると僕は思っていて。だからこそ「東北MIRAI会議」を通して、多くの高校生に東北大学を知ってもらえるのではないかと思ったんです。

高校生たちの個性あふれるアイデアが集結

――当日は11チームの参加となりました。印象に残っているプレゼンテーションはありますか。

伊藤:東北に観光客を誘致するための施策が多かったですね。廃校のリノベーションによる宿泊施設の設立や、地元の特産品を生かした新しいデザートの開発など、それぞれの個性が際立つプレゼンテーションでした。なかには、東北をより多様性のある地域にしていくために、ハラール食を普及させる取り組みを提案してくれたチームもいました。他にも突然演劇を始める2人組もいて驚かされました。

日引教授:僕が感銘を受けたのは、多くのチームが課題解決の根拠となるデータを示したり、そのためにアンケート調査を実施したりして、物事を客観的に示そうとしていたことです。当日の特別講義でもお話ししましたが、課題解決のアイデアを出すには、まず客観的なデータの取得し、データに基づいて事実を説明することが何よりも大切なんです。

伊藤:講評者から「データの属性が偏らないように」とフィードバックされていたチームもありましたね。特定の国籍の回答者が多いから、もっと均等にサンプルを取ったほうがいいと。

アンケートを実施しただけでも感心していたので、ここまで詳細なフィードバックを得られるレベルまで持ってこられることがすごいなと。私自身もドキッとさせられるようなフィードバックが多く、大変勉強になりました。

日引教授:ただ褒めるだけでなく、次につながる実践的なアドバイスが多かったところもよかったですよね。

伊藤:日引教授はご当地デザートの案を出したチームに「試作してみたら?」とアドバイスされていましたね。

日引教授:はい。僕としては、ぜひ商品化にチャレンジしてほしいと思いました。たとえ失敗しても行動することで得られる学びは大きいですから。

――実際に参加された高校生たちからはどのような感想が届きましたか。

伊藤:終了後のアンケートでは、高校生たちのほとんどから「満足」「期待以上」と回答いただきました。講評者から今後に生かせるようなアドバイスをたくさんもらえたことだけでなく、他者の発表を聞くことで新たな興味関心が広がり、「自身の成長につながった」という声もありました。

また、発表のテーマの自由度が高く、コンテスト形式ではないからこその良さも感じていただけたようです。

一方で、「他の高校生たちが自分たちの発表をどう思ったのか、もっと感想を知りたかった」という意見も複数寄せられました。高校生たちは僕らが思っていた以上に“横のつながり”から学びを得ようとしているのは大きな気づきでしたね。同世代が集まる貴重な機会ですし、「東北MIRAI会議」は名前の通り「話し合う場」なので、この気づきは次回以降に生かしていきたいと思います。

日引教授:伊藤さんがおっしゃるように、教師や企業の「大人」だけでなく、ともに東北の未来をつくっていく「同世代」や、大学生と高校生の関係性のような「先輩・後輩」とのつながりが期待されていることを感じましたね。

伊藤:「自分たちと同じように、東北の未来のことを本気で考えている同世代が他にもいる」ということを身を持って知れること。プログラムの内容が大事なのはさることながら、その「場」自体に価値を感じていただけるのは大きな発見でした。今後も学びの場・発表の場・交流の場を通じて、学生たちの成長機会をつくっていけたらと思います。

日引教授:そうですね。単なる発表の場として終わるのではなく、学生たちに少しでも夢や希望を与えられるような「東北MIRAI会議」を目指していきたいです。

JTBが“橋渡し役”を担い、社会の課題を解決していく

――「東北MIRAI会議」の今後の展開が楽しみですね。改めて、東北が現在抱えている課題と、JTBと東北大学大学院経済学研究科の「産学連携」の意義について教えていただけますか。

千葉:最も大きな課題は東京一極集中による人口減少ではないでしょうか。東北大学の学生の多くも東京の会社に就職するケースがほとんどです。

東北には優れた技術や魅力を持つ企業が数多くありますが、学生たちはそれを知る機会が少なく、また企業側も「東北大学の学生は優秀すぎて、うちではもったいない」と、アプローチできないままでいることが多いんです。その橋渡しを私たちが担っていく必要があると考えています。

また、在留カードの問題など外国人留学生や研修生が直面している課題について、仙台市から国への提言を促す働きかけも行いました。

このように「産・学」だけでなく「産・官・学連携」の視点も非常に重要です。私たちが架け橋となりひとつひとつの壁を解消していくことで、東北をより住みやすい地域にしていけるのではないかと思っています。

伊藤:そうですね。私が今回の「東北MIRAI会議」で実感したのは、私たちにできるのはあくまで「場の提供」であるということです。参加者がアイデアを持ち帰って実践するには、彼らが住む地域からのサポートが欠かせません。そんなときに参加者の一番近くで伴走できるのはJTBの地域支店だと思っています。

仙台支店から始まった「連携」の波をここで止めるのではなく、他の地域にも広げていくこと。東北の他の地域の背中を押すというのも、JTB仙台支店の使命だと思っています。

日引教授:大学と企業がそれぞれリーダーシップを発揮し、協力し合うことで解決できる社会課題は数多くあります。こうした社会貢献活動は企業にとってすぐに収益にはつながらないかもしれませんが、社会課題解決と持続可能なビジネスモデルの両立は決して不可能ではありません。

短期的なメリットではなく長期的な視点を持って、いまのうちから種を蒔いておく。その際に大学の視点が役に立つのであれば、いくらでも情報提供をさせていただきたい。企業の皆さんと力を合わせて、より良い社会を創っていきたいと考えています。

写真:大童鉄平

文: 佐藤伶

編集:花沢亜衣

この記事をシェアする

関連記事

-

「感動のそばに、いつも。」を礎に。JTBが邁進するグローバルスポーツビジネスへの挑戦【前編】

- インタビュー

-

出会いから結婚、そしてその先へ。JTBの結婚相談サービス「ふたり紬 by JTB」

- インタビュー

-

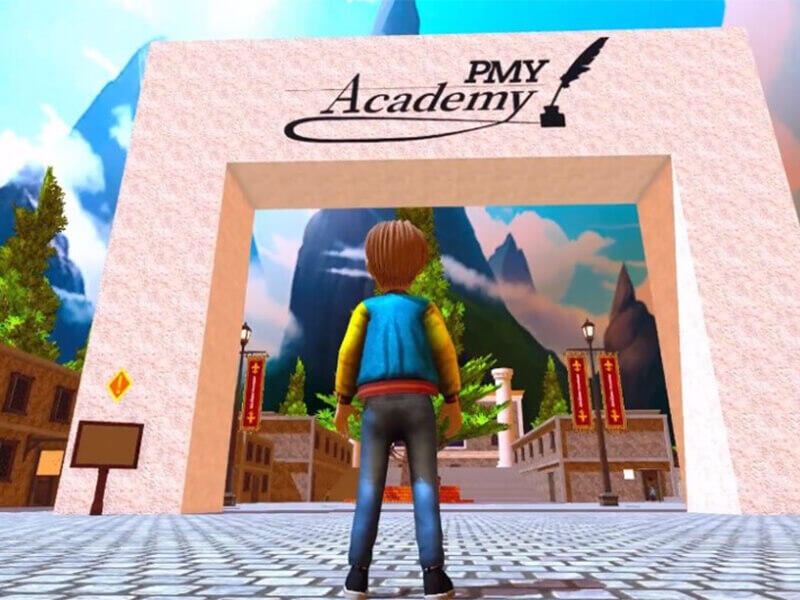

中高生の探究学習・キャリア学習への活用に期待。メタバース上で企業の事業活動が学べる「PMYアカデミー」

- インタビュー

-

「どこへ行くか」より「何をするか」。あなただけの「したい」を叶える海外旅行専門店「StudioJTB」

- インタビュー

-

海外旅行の「当たり前」を叶え、次世代にも旅の価値を届けるために。JTBが歩んだ昭和100年

- インタビュー

-

異文化理解の始まりは「教育」。旅行と学びをつなぎ、発展へ導くJTBマレーシア

- インタビュー

-

地域の魅力を旅に込めて。「旅の過ごし方」が創るお客様と地域の深いつながり

- インタビュー

-

サステナビリティとは、日本の「当たり前」を価値に変えること。JTBとメズム東京が考える、これからの旅と宿泊

- インタビュー

-

大切なのは、共感と理解とリスペクト。旅行を通じて「真の交流」に貢献する会社へ

- インタビュー

-

世界を舞台にビジネスを拡大せよ。JTBのグローバルへの挑戦「SAMURAI NEOプロジェクト」

- インタビュー

-

「JTBグループとしてできることを沖縄のために」地域とともに創る沖縄北部の未来

- インタビュー

-

道頓堀の夜を盛り上げる。JTBが世界的パフォーマーと挑む、新たなエンターテイメント

- インタビュー

-

観光地のストーリーに没入。ソニーマーケティングとJTBが目指す地球丸ごとテーマパークの夢

- インタビュー

-

ゴールは地域貢献。フィールドを超えてつながるJリーグとJTB

- インタビュー

-

自由と安心、欲張りな旅へ。ヨーロッパ周遊バス「ランドクルーズ」が変える旅のスタイル

- インタビュー

-

小豆島で実践した観光DXを全国へ。人口減少が進む島の未来を賭けたプロジェクト

- インタビュー

-

JTB社員らしく「挑戦し続ける」チャレンジド社員が、地図とコンパスで切り拓く未来

- インタビュー

-

東北の子どもたちが東北の未来を考える「東北MIRAI会議」を共催。産学連携で見えた可能性

- インタビュー

-

兄弟姉妹のような距離から生まれる、ガイドブックにはないリアルな旅体験。「大阪B&Sプログラム」でつくる新しい教育旅行

- インタビュー

-

個々の違いこそが宝物。「違いを価値に、世界をつなぐ。」JTBのDEIB推進

- インタビュー

-

沖縄で40回目を迎えた「杜の賑い」 JTBがつなぐ未来への架け橋

- インタビュー

-

過去に"新しい旅のかたち"を作った人たちがいるから、いまがある。「旅の図書館」と振り返る、人々の暮らしと旅の変遷

- インタビュー

-

「JTB時刻表」創刊100周年。1kgの重さに込められた編集へのこだわり

- インタビュー

-

感動体験がいい未来をつくる力となる。JTB社長 山北栄二郎が語る「交流創造事業」の可能性

- インタビュー

-

情熱を持ち続け、高いレベルのフェンシングをやり切りたい――松山恭助がグラン・パレの先に見たもの

- インタビュー

-

誰もが、いつでも自由に旅を楽しめる社会へ。JTBが取り組むユニバーサルツーリズム

- インタビュー

-

週末、宇宙行く?JTBが共創する「OPEN UNIVERSE PROJECT」で広がる新たな旅の可能性

- インタビュー

-

記憶に刻まれる万博を目指して。日本国際博覧会協会とJTBが語る「2025年大阪・関西万博」が未来に残すもの

- 対談

-

震災から1年。JTB金沢支店が地域と取り組む能登半島の復興支援とこれから

- インタビュー

-

食から始まる地域への旅。「るるぶキッチン」が描く新しい観光の入口

- インタビュー

-

JTBハワイ60周年。ハワイと共に歩んだ道のりを糧にさらなる交流創造へ

- インタビュー

-

"さいたま愛"を次世代につなぐ。地域振興で豊かな暮らしを目指す観光開発プロデューサー(埼玉編)

- インタビュー

-

非日常の旅を通してお客様と従業員の心を1つにつなぐ「ホスピタリティ」

- 特別対談

-

アサヒビールとJTBが共に手を携えて。共創から始まる「つなぐ・つくる・つなげる」

- インタビュー

-

何度来ても飽きさせない魅力がある。「日本の旬」担当者が語る、京都・奈良・滋賀の新たな魅力

- インタビュー

-

地域と歩む"観光地経営"。鍋ヶ滝公園オーバーツーリズムの解決から始まった熊本県小国町とJTBの絆

- インタビュー

-

国家行事の裏に「PLM」あり!賓客の来日をサポートする究極の黒子

- インタビュー

-

「食」を通してその土地の文化を知る。福岡の屋台で体験するガストロノミーツーリズム

- インタビュー

-

豊かな観光資産で地域活性化へ。富士山の魅力と地域をつなぐ観光開発プロデューサー(山梨編)

- インタビュー

-

野球と旅、「体験できる場」を未来に残していくためにそれぞれが果たす役割

- 特別対談

-

「日常の中にある"学び"を伝えたい」 自身の仕事と子育て経験から得た気づきを「OYACONET事業」に込める

- インタビュー

-

安全と地域貢献への想いを胸に。JTBグループの一員として広島空港を支える縁の下の力持ち

- インタビュー

-

「本気」は人の心を動かす。市場を起点に香川の未来を拓く観光開発プロデューサー(香川編)

- インタビュー

-

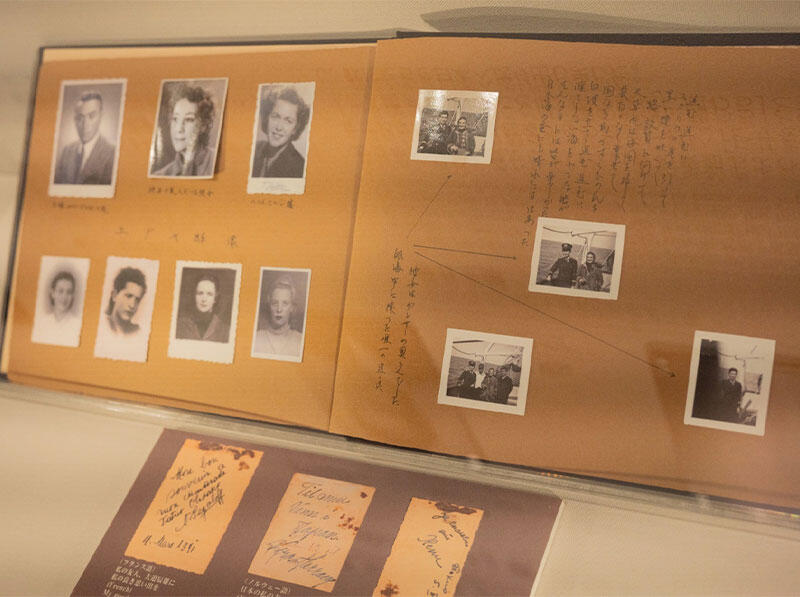

"心の交流"が平和への一歩。戦禍、ユダヤ難民救済のバトンをつないだ想いは、今そして未来のJTBグループへ

- インタビュー

-

「楽しかった」では終わらない。社員とお客様が一緒に取り組むサステナブルな体験「JTB地球いきいきプロジェクト」

- インタビュー

-

地域創生に取り組む意義と、隠岐での経験で見えたこれから

- インタビュー

-

島で暮らしながら地域創生に挑んだ2年間。

隠岐プロジェクトのこれまで- インタビュー

-

歴史的ルートが、いま悲願の観光資源へ。

地域の夢と歩む観光開発プロデューサー(富山編)- インタビュー

-

新しい関係を創り、交流を深め、真心を伝える。

日常にも感動を、「リビング・オーベルジュ」で- インタビュー

-

旅はもちろん、あらゆるものをガイドする

50周年に振り返る「るるぶ」の足跡- インタビュー

-

一生の思い出になる、人生にかかわることもある。

学生だからこそできる海外旅行を「ガクタビ」で。- インタビュー

-

先生が、生徒が、紡いできた修学旅行の歴史。

時代と共に変わったこと、変わらないこと。- 対談

-

訪日外国人観光客に選ばれ続けて60年。

「サンライズツアー」はこれからも地域とともに走り続ける。- インタビュー

-

栄光と葛藤の狭間でもがき、飛躍を遂げた松山恭助。

家族と仲間の支えを背に、フェンシングの聖地"パリ"での勝利に向かい邁進する。- インタビュー

-

宇宙飛行士・山崎直子さんと対談!

子どもの頃に夢見た「宇宙への旅」がもっと身近に- 特別対談

-

相手を思って選べば、もっと気持ちは伝わる。

いま旅行や体験が「感動」を届けられるギフトへ。- インタビュー

-

科学への好奇心を、この国の未来のチカラに。最先端をゆく研究者に、アイデアで挑む中高生たち。

- 対談

-

知られざる魅力を掘り起こせ!

地域の未来に向けて伴走する、観光開発プロデューサー(千葉編)- インタビュー

-

これからの旅行は、信頼できるコンシェルジュに、 お好きな場所からリモートで相談する。

- インタビュー

-

北海道の担当者に聞いてみた 今話題のアドベンチャーツーリズムとは?

- インタビュー

-

捨てられてしまう野菜に、旅する機会を。

シェフの手による缶詰で、食品ロス削減へ。- 対談

-

ラグビーW杯 、直前対談!人々を魅了し、交流と感動を生む、スポーツと旅の共通項

- 特別対談

-

旅先で、農作業をして、生まれる人との出会い。 農業支援の先に浮かぶ、地方の元気な未来像。

- 対談

-

「情報を、魅力を、想いを」、あなたの国の言葉にして。 多言語コミュニケーションツールが高める、観光客の満足度。

- インタビュー

-

知るだけでも大きな一歩!ハワイの未来をつくるために、いまできること

- インタビュー

-

東海道新幹線が、イベント空間に!貸切車両で移動しながら、深めるコミュニケーション。

- 対談

-

ゆったりと流れる時間の中で、「人」と「世界」がつながっていく旅・クルーズ

- インタビュー

-

ホノルルフェスティバルが4年ぶりにリアルで! 自然や文化があらためて教えてくれた交流の魅力

- レポート

-

アメニティグッズのプラスチック廃棄をゼロに。宿泊施設のおもてなしを、リサイクルで支える。

- インタビュー

-

観光地のゴミ問題を解決したい。社会課題に立ち向かった社員たちの想いとは?

- インタビュー

-

旅先でこそ、生まれること、つながることがある。~ ワーケーションのススメ ~

- インタビュー

-

ボッチャで、温泉街を盛り上げる!人や地域をつなぐ、パラスポーツの可能性

- レポート

-

観光の力で、ふるさとを次の世代へ ~カナダには、未来へとつながる旅がある~ (後編)

- 対談

-

観光の力で、ふるさとを次の世代へ ~カナダには、未来へとつながる旅がある~ (前編)

- 対談

-

ふるさと納税で地域の魅力を掘り起こす。そこにかける若手社員の想いとは。

- インタビュー

-

もっと広く、深く、届けJTBの想い。コーポレートサイトは、こうして生まれ変わった。

- インタビュー

-

子どもの未来を変えた、あるガイドとの出会い。価値ある「交流」を創り出すロイヤルスタッフとは。

- インタビュー

-

あなたの地域を、交流を、「るるぶ」が応援!コロナ後、日本の希望は地方にアリ!

- インタビュー

-

外国人観光客のトレンドが変わってきている?日本でこそ得られる、新たな視点や学び。

- インタビュー