【2024】ステークホルダーダイアログ

「私たちのビジネスと人権について」

〜ツーリズム産業を取り巻く様々なステークホルダーの人権尊重を目指して〜

2024年8月23日実施

パネルディスカッションの様子

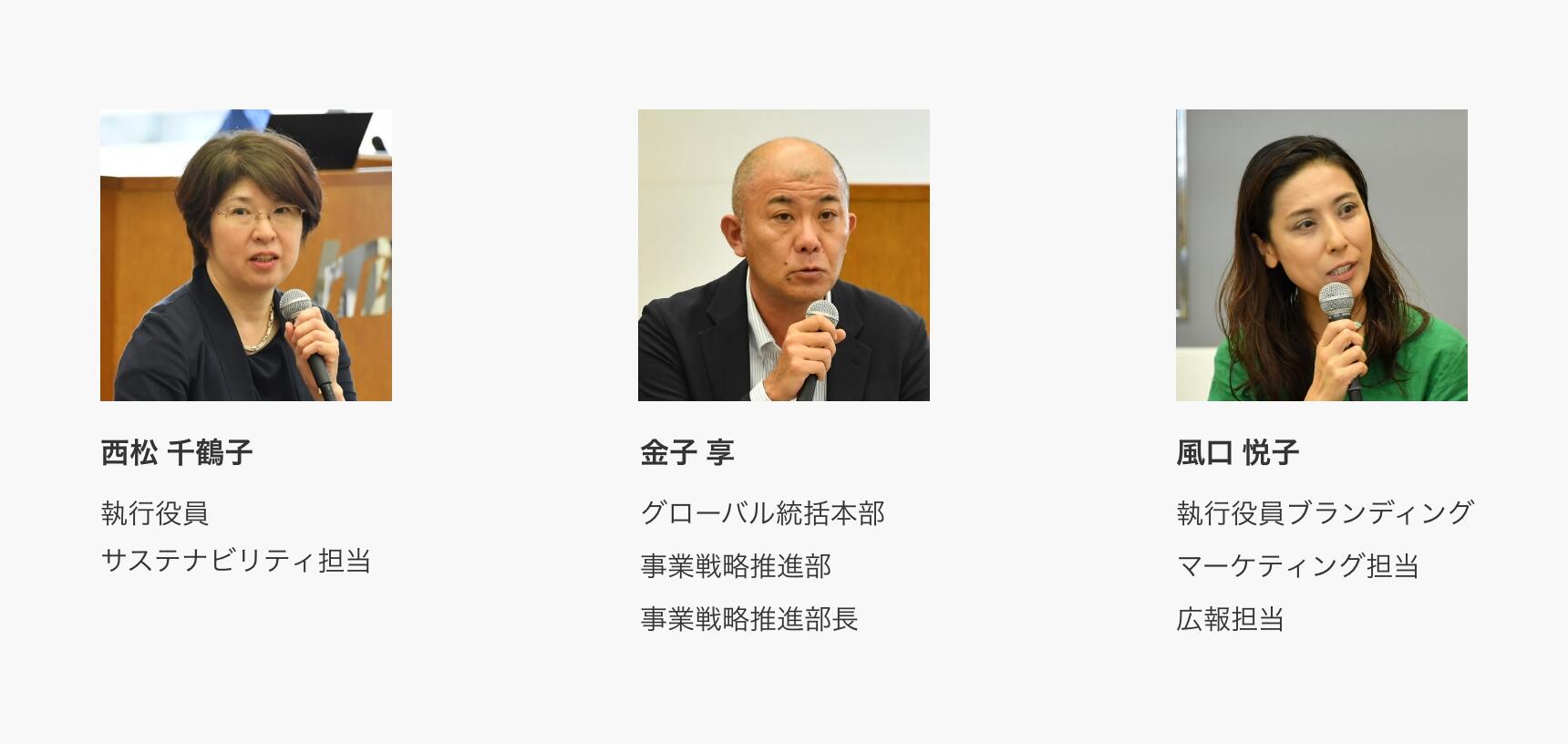

参加者

田中 竜介 氏

ILO駐日事務所プログラム・オフィサー、渉外・労働基準専門官

瀧澤 洋美 氏

ヒルトン、日本・韓国・ミクロネシア地区担当

リージョナル人事企画統括本部統括本部長

JTB

風口 悦子

司会(風口):本日は、「私たちのビジネスと人権」をテーマに外部からゲストをお招きして、お話を進めてまいります。

まずは、「旅行関連業界の人権に関する課題傾向」として、グローバル基準で求められる取り組みについて、ILO駐日事務所田中様よりお話をいただきます。

田中 竜介 氏

ILO田中氏(以下、田中):本日は、「私たちのビジネスと人権」という非常に良いテーマを与えていただきました。

なぜいま私たちが人権に取り組む必要があるのか。人権は社会全体の課題であり、企業のビジネス活動とは少し遠く感じられてしまうかと思いますが、いま日系企業全体がこのトピックに着目して動き始めています。

一つ、大きな流れとしてあるのは海外法制です。欧州では人権に関するデューデリジェンスが義務化されています。また、米国では貿易措置なども取られており、有名なところではウイグル地区における強制労働産品の輸入停止をするという法律もあります。

海外法制のみならず、ESG投資をおこなう投資家の目も厳しくなってきています。投資家は企業のサステナブルな事業活動に対して長期的な投資を行っており、ビジネスの持続可能性の中心課題として人権に取り組むことを企業側に求めるようになっています。例えば、サプライチェーン上の労働環境が悪化し、団結権や団体交渉権の侵害、強制労働のような実態があると、株主としての厳しい指摘につながっていきます。また、エシカル消費に代表されるように消費者も、環境面だけではなく、人権についてサステナブルな企業行動を求めており、時にはボイコットなどの運動を通じて企業に積極的行動を求めています。

JTBのビジネスは全世界に及びますが、日本と比べて民主主義、自由主義がしっかりと整っておらず、人権がないがしろにされている国々もたくさんあります。紛争が起きている国でビジネスをするとき、紛争当事者(政府の場合もあります)が行っている人権侵害に企業が加担していないか、注視されています。

では、人権に取り組まなければいけないときに、何に注意をすればよいでしょうか。

一つ目は、企業の責任は法的責任だけではないということです。世界の中には法律が整っていなかったり、法律があったとしても賄賂、汚職によって全く執行されていなかったり、それによって人権侵害が継続的に起きている地域もあるからです。法的責任だけではなく、社会が企業に求めている期待を果たす責任についてみていくことも意識していただければと思います。

二つ目は、国際基準をみるということです。国内法令が不十分な場合もあり、国際基準をみなければ、ビジネスと人権の世界は語れなくなってきています。

三つ目に重要なのは、社会的責任を果たすときに、JTBが社会からどうみられているのか、「外」からの視点を意識することです。会社が正しいと内部で判断しても、地域住民、労働者といったステークホルダーの意向と異なれば責任を果たしたことにはなりません。積極的に対話をして、何をしてほしいのかを汲み取っていく作業が必要になります。サプライチェーン、バリューチェーンのどこかで起こった人権侵害にJTBが加担していると見られれば、JTBに影響力を行使してほしいと社会は期待するかもしれないといった意識を持つ必要があります。

旅行業界はビジネス上で、さまざまな取引先との関わりがあると思います。ここに労働者や地域住民がどう関わっているかということをみていくと人権課題がみえてきます。

例えば、旅行業界を取り巻く環境の中で、注目される課題があります。グローバルトピックスといいますが、とりわけ重要なのが人身取引と呼ばれるものです。特に女性や子どもなど弱い立場の人々が、性的搾取や不法な労働のために、ブローカーなどを通じて他国に連れていかれることがあります。JTBもこの人身取引、そしてポルノなどの性的虐待、それから薬物の輸出入など、「最悪の形態の児童労働」と呼ばれる人権侵害をフロントで発見して、社会に伝えていくことが国際社会やNGOから求められています。

このように、深刻なリスクへの感度を上げるということ、リスクはどんなビジネスにも存在することを前提に、100点満点を目指すのではなく、一人ひとりが人権のトピックスを意識しながら声に出していくことが大事なのではないかと思います。そして、外の人としっかり対話をし、協働していきましょう。外部の方の労働状況などを直接聞けるのは、取引先と関わっている一人ひとりの従業員の方です。そして、それらを隠さずに会社に伝えていく、それがひいては社会からの信頼を得る、会社の社会的責任を果たすことにつながっていきます。勇気を出して声を出す環境、そして上司が部下に「声に出していいんだよ」と言える風土が大切です。

以上、人権の大切さと、個人個人が前向きにマインドセットをしていくことが社会的信頼とサステナブルなビジネスにつながっていくということをお話ししました。

風口:続きまして、瀧澤さんに、ヒルトンでどのような取り組みをされているかについて、お聞きしたいと思います。

瀧澤 洋美 氏

ヒルトン瀧澤氏(以下、瀧澤):外資系のホテルであるヒルトンのパーパスについてご紹介させていただきます。

ヒルトンパーパスは、ビジョンやプライオリティ、バリュー、プロミスというものがあります。プロミスは四つありますが、その一つに、To all Team Members、世界中のすべてのチームメンバーにわれわれ企業がどのようなプロミスをしているかという「Create the best, most inclusive home for them at Hilton」があります。世界中で働くチームメンバーに、

どこにいても自分のホームのように感じていただけるようなインクルーシブな環境を提供するというのが私たちのプロミスです。

このプロミスを実現するために、DIVERSITY, EQUITY & INCLUSIONという部署があり、この部署が先頭に立ってこういった環境をつくっていこうと取り組んでおります。

この中で三つの柱があります。一つはそういったインクルーシブなだれもが働きやすく様々な場所で活躍できる環境や文化をつくっていくことです。二つ目がタレント。世界中にホテルがあり、いろいろな人種の方が働いていますので、性的マイノリティも含めて、どの人種の方でも様々な場所で活躍できるようなサポートをする体制です。三つ目のマーケットプレイスは、サプライヤーさんとの関係でどのように世の中に貢献できるかということについて取り組んでいます。

そのうちの一つ、カルチャーの部分で具体的な取り組みとして行っているチームメンバー・リソース・グループ(Team Member Resource Group)についてご紹介します。メンバーがボランタリーにグループに参加して、チームメンバーが主体となって活動するグループ活動です。いまでは九つのグループがあります。日本ではいま、ウィメンズ・チームメンバー・リソース・グループ、それからプライド・チームメンバー・リソース・グループ、今年の第3四半期にジェネレーションズ、アビリティというものが入ってきます。各グループに必ずシニアバイスプレジデントがスポンサーで付いていますので、そういったリーダーの方々と直接、意見交換をして、どのような取り組みをするとチームメンバーがより働きやすくなるかなど、いろいろな交流の機会を設けています。また、タレントデベロップメントに関しても、ウーマン・イン・リーダーシップ・カンファレンスなどを開催して、キャリアの話、メンター制度をつくることに取り組んでおります。

風口:リソース・グループは皆さんが自発的に手を挙げて参加をしていく体制であるというところが本当にすばらしいですね。続いて西松さんからJTBグループの取り組みについてお願いいたします。

西松 千鶴子

西松:JTBグループが、いまどのような取り組みをして、どのような状態にあるかということをお話ししたいと思います。

JTBグループの事業ドメインは、交流創造事業といいまして、その交流の価値を三つで表しています。

その一番上には「人を満たす」。交流は人の心、気持ち、人の関係といったものを満たすということでトップにおいています。

ところが、交流そのものをつくるときに、プラスの影響だけではなくて、マイナスの影響も出ていることを私たちはしっかりと認めなければいけません。それは環境に対する、例えばCO2の排出や、オーバーツーリズムによる地域住民の心豊かな暮らしの妨げといったこともありえます。あるいは、先ほど田中さんがおっしゃっていた不利益な労働や待遇を受けている方が、私たちの交流の延長線上にいるかもしれないといったことです。

私たちのサステナビリティのありたい姿としては、交流のプラスの価値は拡大しつつ、一方で、マイナスの影響度を最小化していくことです。マテリアリティも三つ掲げており、やはりいずれも人をベースとした、人々の心豊かな暮らし、人々を取り巻く環境、そして人を通じたパートナーシップです。私たちのサステナビリティ推進において、この人権というテーマは非常に重要です。

JTBはものを持っている会社ではないので、昔から「人はわが社の資本である」という方針をしっかり立ててきました。DEIBチームもサステナビリティチームと別で組成されて、そこに役員もついております。ただ、いまの課題は体系的にできていないということ。まずは各種認証やイニシアチブに参画しながら、グローバルでどのような取り組みをしていけばマーケットの期待に応えられるのかということを考えています。人権デューデリジェンスもようやく日本の株式会社JTBの従業員で始めた状態です。

人が資本の会社なので労働時間はどうしても多くなりがちで、そういう課題は従来よりありました。ハラスメントも、そういう思いを持って働いている従業員がいるということ、そのハラスメントは従業員同士の場合もあるし、お客様との間、あるいは事業パートナーとの間もあることを再認識し、そのような課題について正しく理解し、改善していくための基本的な研修を現在実施している状況です。

今後は、先ほどお話ししたように体系化を進めていきたいと思っています。全世界の従業員に広げ、さらにサプライチェーンまで広げた中で、この人権の取り組みがしっかりと根付いていくようにしていきたいです。

風口:グローバル企業であるJTBグループとして、取り組みもグローバルへと拡大していくというお話が西松さんからありました。その観点から、各国の従業員と業務に当たられている金子さんから、ほかの国での取り組みについてのお話を聞かせていただければと思います。

金子 享

金子:グローバルビジネスユニットでは、いま約4000人の従業員が世界中で働いています。例えばアメリカですと、さまざまな法律で差別は不可となっています。髪の毛の色やタトゥーによる差別も違法になる州があるなど、州によって全く異なりますので、従業員それぞれが持つ文化、多様性などを理解しつつ、そのような違いや法律を学ぶトレーニングを実施しているところです。

ヨーロッパは人種のるつぼで、現状、50の国籍、30の言語、そして70%が女性というような状況です。

そのような中で、例えばインターナショナルウィメンズデー、それからカルチャーダイバシティデーといった国際的なフェスティバルデーに合わせて、関連するものをみんなでオフィスに持ち寄ったり、その日にちなんだ服装をしたりするなど、気運の醸成に努めています。また、情報開示という観点で、そういった状況をLinkedInなどのSNSを通じてダイバーシティ ポストとして発信しています。

私自身の経験として、現地では日本人はマイノリティになりますので、一番重要なのは、働く国の文化、風習を理解し、それらと日本の文化、風習の違いをまず理解をすることに努めました。直近、働いておりましたタイという国は、ジェンダーフリー、LGBTQのフレンドリーの先進国です。例えば、採用面接をするときには性別や年齢はタブーです。履歴書にも記載がありません。そういうことが当たり前として進んでいる中で、とにかく従業員一人ひとりの個性や多様性を本当に尊重して、個々の強みを最大限に生かせるよう心掛けて勤務をしておりました。

風口:田中さんの冒頭のお話の中で、法律が各国いろいろ異なる状況にありながらも、それだけではなくステークホルダーの方に耳を傾けて、本当に何に困っているのかといったことを聞いていくことがとても大切だと思いました。そういう観点で、ヒルトンのリソース・グループはまさに当事者の声を集める場としても非常に有効だと思います。

瀧澤:これはボランティアのグループで、強制的に行っているわけではありません。チームメンバーがそこにパッションを持っていないとなかなか参加をしてくれない、声を上げてくれないというところで、動機付けまではとても時間がかかりました。ですが、シニアバイスプレジデントなども中に入っているので、少しずつそこに声が届いて、それが実現されて、どんどんアウェアネスが増えていき、自分の意見が本当に通るという実体験からますます意見を言いやすい環境がつくられてきたという経緯があります。

風口:やはりそういうコミュニティの中で上がってきた声を、トップが必ず実現することをコミットして動く。その循環が大きく回っていくと進んでいくのですね。

田中:コミットメントは本当に重要だと思います。トップが動いてくれないと、一人一人が勇気を出して人権について語れない。それをトップが自分たちにプラスになることとして働きかけをし、自ら示した約束を守るということが大事だと思います。

風口:西松さんは、どのようなところが一番難しいと思われますか。

西松:先ほどのお話のように、ツーリズム業界のサプライチェーンは非常に広くて深い中で、私たちの事業を通じたところで誰かが困っているかもしれない。これを私たちとしてはどう見つけて、もしくは言ってもらえるように、単なる仕組みだけではなく、どのようにしていけばいいのだろうということに一番悩んでいます。

ヒルトンのお話で自発的というところと、トップがきちんとコミットメントする、しかも、事業や部門の縦の壁ではなくクロスオーバーしたコミュニティがあるというところも、一つのヒントなのかなと思いました。

風口:ヒルトンは人権に対する取り組みが非常に進んでいらっしゃると思いますが、新たに「こんなこともあったんだ」と気づくことはありますか。

瀧澤:はい、最近では、障害者雇用をどのようにもっと広げていくかというテーマのリソース・グループの交流があるのですが、そのカンファレンスを見るとヨーロッパなどは本当に進んでいて、障害を持っている方がフロントに立って働いています。そういうことを日本でもどのように実現していくかという話し合いがようやく少し進んできたところがあります。

風口:マイノリティという言葉が金子さんから出ていましたが、自分自身がマイノリティと思う機会は日々の生活では結構、少ないですよね。

田中:日本は多様性を実現するという点では困難に直面しているように思います。まわりと同調するためにあえて言葉にするのをためらったり、「言わずもがな」で済ませたりするところがあると思いますが、まずは対話が重要です。

対話は、相手の「立場」を理解することを目的にするとよいと思います。人権侵害は「立場」の違いによって起きることが多く、「立場」が自らの意思で変えられないような性別や人種などの場合、侵害は顕著です。立場が強い人が立場の弱い人を侵害しているときに人権侵害のリスクが増えてきます。自分を相手の「立場」に置き換えてみる、明日はこの立場になるかもしれないという危機感を常に持つことも大切といわれています。

風口:皆さんからたくさんの話をお伺いすることができました。今日の気づきと、明日から行いたいと思った取り組みなどを、ぜひ順番にお聞かせください。

金子:相手の立場を考え、そして自分に置き換えて考えてみて、いろいろなことを進めないといけないとあらためて感じました。そして自分自身としては、コミットメントをさらに意識していきたいと思いました。

西松:社内の対話も大事にしていきますが、JTBが外からどうみられているか、NGOや外部の方との対話を継続的に行うということに、すぐに取りかかっていくべきだとあらためて思いました。それと同時に、どうすればそれぞれの従業員がみつけたことに対してきちんと声を上げていけるのか、いろいろな人たちと協働して進めていきたいと思います。

瀧澤:われわれの取り組みは本当にビジネスにもつながっているのだということを実感できたので、また社内でもっと広めて、さらに身近に感じてもらうように啓蒙活動をしたいと思います。

風口:人権に取り組むことは個を尊重するということが大切である一方で、加えてこれは私たちの事業、ビジネス、企業を強くするためのとても大きな要因であるというお話もありました。最後に私たちがどのようなことを心得て、日々、人権に向き合っていけば良いか、アドバイスをいただければと思います。

田中:本日、すばらしいと感じたのは、日々の厳しい競争環境の中でも、人権を大切に思ってもらえていることです。

人権の取組みにあたっては、ステークホルダーとのウィンウィン関係を見つけることがとても重要な要素です。なぜかというと、企業は常に依って立つ社会と共存しているからです。社会には株主や投資家、取引先、労働者、地域住民などいろいろなステークホルダーがいて、サプライチェーンがあって、その信頼を失えば事業は成り立ちません。社会とのつながりを長く継続していくためには、自分自身にもメリットが出るようにウィンウィン関係をつくっていかなければならないと思います。

人権課題に関して侵害をなくすというマイナスの側面への対応はもちろん大事ですが、それと同時に、例えば、労働者の方々をエンパワーメントしていく、それによって労働者も自分たちの生きがいをみつけ会社の成長に貢献していく、こういったウィンウィン関係の構築も非常に大切であるとあらためて思いました。

風口:ぜひこの「ビジネスと人権」というテーマについて、これからも一人ひとりが考え、声に出し、対話をして、協働していければと思います。

この記事をシェアする