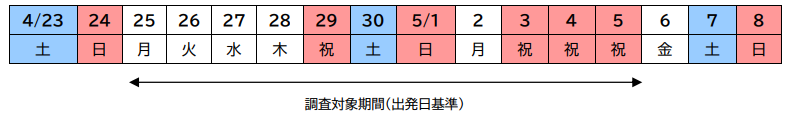

2022年ゴールデンウィーク(4月25日~5月5日)の旅行動向

株式会社JTB

●国内旅行者数は1,600万人、対前年168.4%(対2019年66.6%)

●近隣を中心としたエリアツーリズム*1から遠方への旅行が増加、日数や費用も増

●感染防止への意識は継続しつつ、同行者が身内中心から友人・知人などに拡大傾向

*1:JTBでは「エリアツーリズム」を地元(居住地域)にとどまらず、都道府県内及び近隣県の広域にわたり、正しい感染防止対策を取ったうえで楽しむ旅行と定義しています。

JTBは、「ゴールデンウィーク(以下、GW)<2022年4月25日~5月5日>の1泊以上の旅行に出かける人」の旅行動向見通しをまとめました。なお、今期も夏期や年末年始同様、新型コロナウイルス感染症(COVID-19/以下新型コロナ)の世界的拡大により旅行を目的とした海外渡航が制限されているため、国内旅行のみを対象としました。本レポートは旅行動向アンケート、経済指標、業界動向や予約状況などから推計しています。

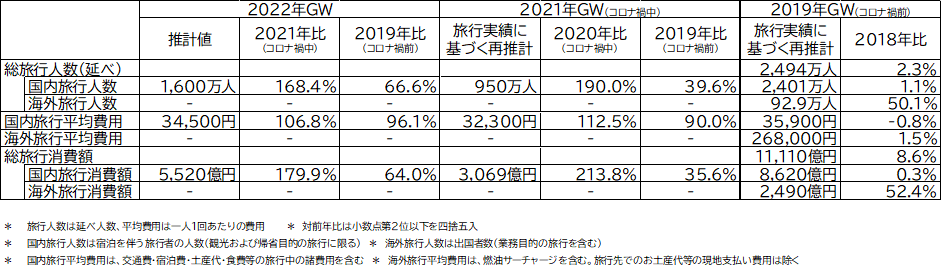

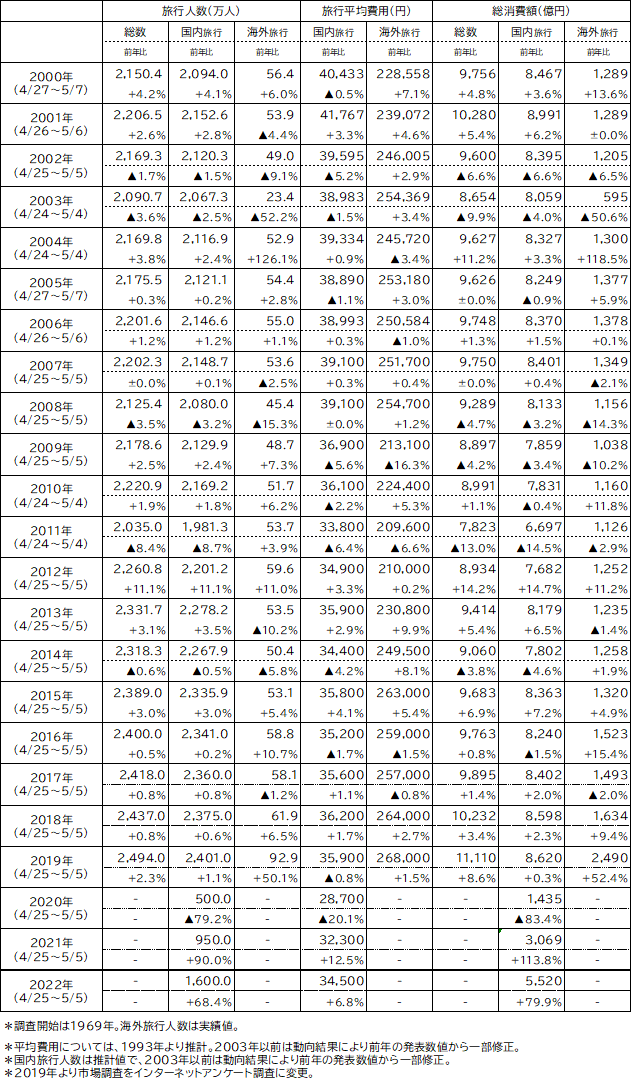

(図表1)GW旅行動向推計数値

【旅行動向アンケート 調査方法】

調査実施期間: 2022年3月18日~25日

調査対象 : 全国15歳以上79歳までの男女個人

サンプル数 : 事前調査20,000名 本調査1,769名

(事前調査で「GWに旅行に行く/たぶん行く」と回答した人を抽出し本調査を実施)

調査内容 : 2022年4月25日~5月5日に実施する1泊以上の旅行(商用、業務等の出張旅行は除く)

調査方法 : インターネットアンケート調査

<社会経済環境と生活者の動き>

1.新型コロナウイルス感染症と旅行・観光の動き

新型コロナの世界的流行も3年目に入り、世界での累計感染者数は4億8,000万人以上にのぼります(2022年3月末時点)。まだ収束が見えない状況ですが、ワクチン接種に加えて治療薬も開発されるなど、対応策も進化してきました。これを受け、国際旅客の受け入れを再開する動きが各国・地域でみられるようになり、なかには到着後の隔離を撤廃するところも出てきました。一方で、紛争の発生により世界情勢が極めて不安定となっており、その影響は一層の物価上昇や国際便運航などにも及んでいます。

国内については、新型コロナの累計感染者数が2022年3月末時点で600万人を超えています。昨年9月末に「緊急事態宣言」が全面解除となりましたが、国内旅行の動きは鈍く、ゆるやかな回復基調となりました。そして年末年始は、久々の開放的な雰囲気に加え、次の感染の波が来るまでに行動したいという意識が強く働いたこともあり、帰省客を中心に多くの人の移動がみられました。その後も旅行需要の継続的な回復が期待されましたが、感染力の強いオミクロン株の影響により感染者数が急増し、36都道府県で「まん延防止等重点措置」が発出される事態となりました(3月21日に全面解除)。国は4月より、「地域観光事業支援」の内容を変更し、いわゆる「県民割」を県単位から6つの地域ブロック単位に拡大し適用しました(2022年4月28日まで)。この割引を利用するためには、ワクチン接種などの条件を満たす必要があります。そして全国を対象とする「GoToトラベル事業」は、地域観光事業支援の後に展開される予定です。今後、従来とは異なる新たな感染の波が訪れるとの指摘もありますが、その影響を抑え込み、本格的な旅行回復の実現が望まれます。

2.旅行やレジャー消費をとりまく経済環境と生活者意識

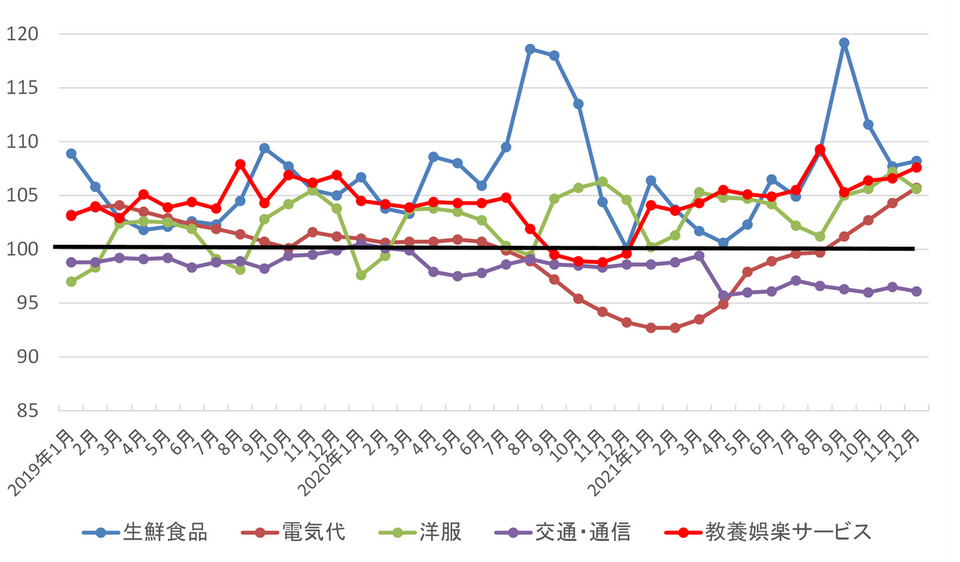

コロナ禍が続く日本の経済は、緊急事態宣言とまん延防止等重点措置に加え、国際情勢の不安定化という新たな要因も影響を及ぼすようになりました。2022年3月の月例経済報告でも、新型コロナや国際情勢の影響を指摘しており、生産は持ち直しの動きがみられるものの個人消費は「持ち直しに足踏み」となっています。また、消費者物価は「緩やかな上昇」と指摘しており、その影響はデータからも読み取れ(図表2、交通・通信は携帯電話通話料値下げの影響により下降)、旅行やレジャーへの支出に影響を及ぼすことが懸念されます。世界経済については、国際通貨基金(IMF)の世界経済見通し(2022年1月発表)において、2022年の世界成長率(予測値)を4.4%としており、2021年(5.9%:推定値)を下回る予測となっています。ちなみに、日本は3.3%で、2021年(1.6%:同)を上回る予測となっており、経済の上向きが期待されます。

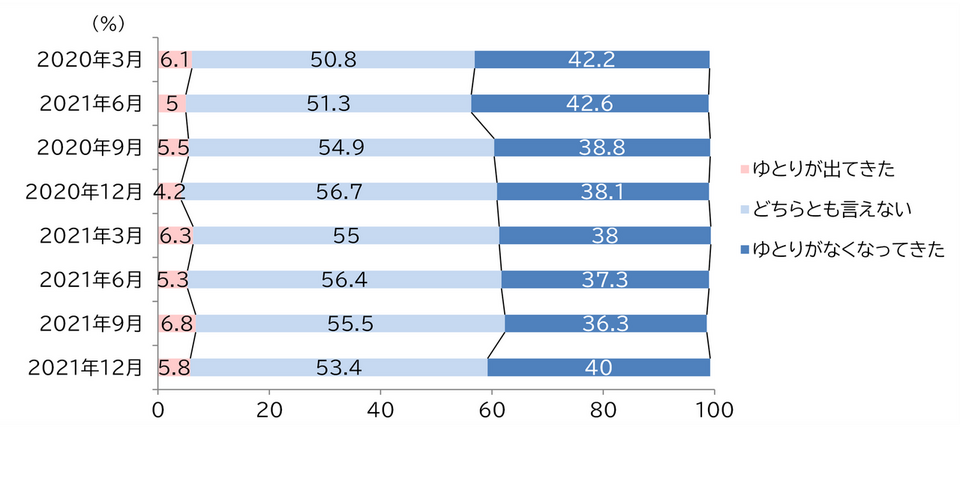

生活意識に関しては、日銀が定点で調査している「生活意識に関するアンケート調査」の暮らし向きの実感の推移をみると、2021年9月まで「ゆとりがなくなってきた」の割合が減少傾向を示していましたが、2021年12月には増加に転じました(図表3)。ガソリン価格に代表される物価の上昇も、ゆとりの感じ方に影響を及ぼしている可能性があります。

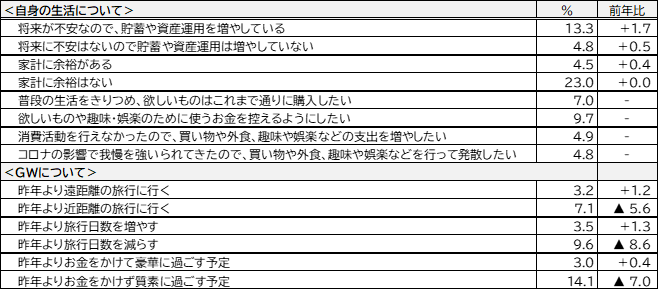

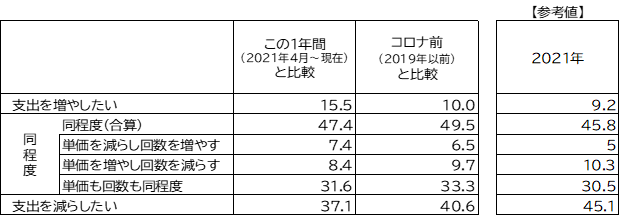

JTBが実施したアンケートで、生活とGWの旅行について当てはまる状況を聞いたところ、「家計に余裕はない(23.0%)」が「家計に余裕がある(4.5%)」を大幅に上回りました。また「将来が不安なので、貯蓄や資産運用を行っている(13.3%)」も「将来に不安はないので貯蓄や資産運用は行っていない(4.8%)」を上回っており、家計に余裕のない状況がうかがえます。旅行内容については、遠距離よりも近距離、日数増よりも日数減、豪華よりも質素という傾向は依然みられますが、前年と比べるといずれもその差は縮小しています(図表4)。「今後1年間の旅行支出に対する意向」については、「これまでより旅行支出を減らしたい(37.1%)」が「これまでより旅行支出を増やしたい(15.5%)」を上回りましたが、2021年調査と比較すると、「旅行支出を増やしたい」という割合は増加し、「旅行支出を減らしたい」は減少する結果となり、旅行に対する前向きな支出が期待されます(図表5)。

なお、2022年4月1日より「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラスチック資源循環法)」が施行されました。海洋プラスチックごみ問題や生産・廃棄におけるCO2排出問題などを契機に、プラスチック資源循環(3R*2+Renewable)の取り組みを促進させる一環として制定されたこの法律では、「プラスチック使用製品設計指針」「特定プラスチック使用製品の使用合理性(例えばプラスチック製スプーンの削減など)」「市町村の分別収集・再商品化」「製造・販売事業者などによる自主回収および再資源化」「排出事業者の排出抑制および再資源化」が示されています。本件はSDGs(持続可能な開発目標)にも深く関わることであり、宿泊施設では、アメニティを再生可能な資源に置きかえるなど、SDGsへの貢献につながるサービスの提供が始まりました。

*2:3Rは、Reuse、Reduce、Recycle。

(図表2)消費者物価指数の推移

出典:総務省「消費者物価指数(2015年基準)」データをもとにJTB総合研究所作成

(図表3)現在の暮らし向き

出典:日本銀行「生活意識に関するアンケート調査」データをもとにJTB総合研究所作成

出典:日本銀行「生活意識に関するアンケート調査」データをもとにJTB総合研究所作成

(図表4) 今の自身の生活とGWについて (複数回答 N=20,000)

(図表5)今後1年間の旅行の支出に対する意向(単一回答 N=20,000)

* アンケート結果は無回答があるため単一回答でも合計100%にはなりません。

* アンケート結果は無回答があるため単一回答でも合計100%にはなりません。

<GWの国内旅行動向>

3.ゴールデンウィークのカレンダーと旅行意向

一般的には3連休が2回。2日休めば10連休も可能な長期休暇になりやすい日並び

「旅行に行く(行く/たぶん行く の合算値)」人は17.2%と6.9ポイント前年から上昇

今年のGWのカレンダーは、4月29日(金)~5月1日(日)と5月3日(火)~5日(木)が3連休です。5月2日(月)と5月6日(金)を休みにすると、4月29日(金)から10連休となります。なお2020年のGW期間は47都道府県に緊急事態宣言、2021年は東京都、京都府、大阪府、兵庫県に緊急事態宣言が発出されていました。2022年GWの旅行について、4月25日~5月5日の帰省を含めた旅行意向の詳細を前述のアンケートで聞きました。

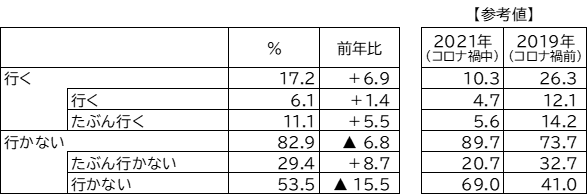

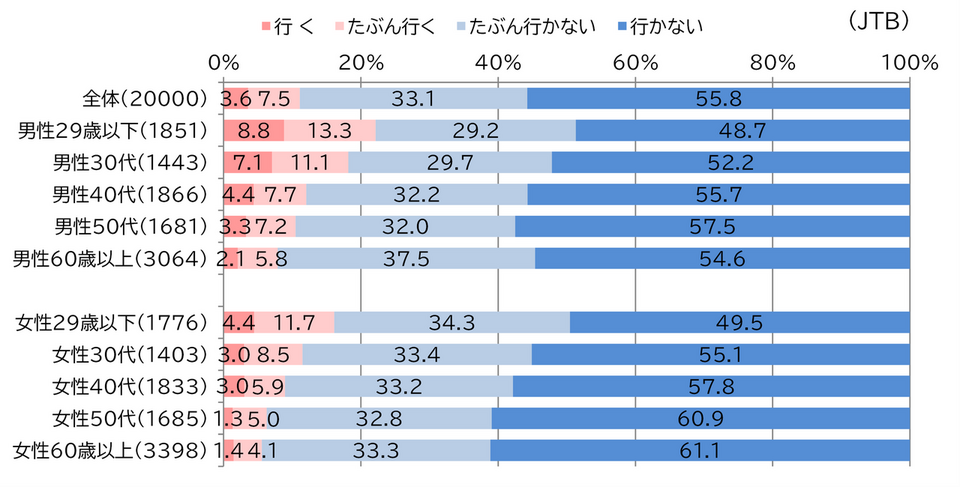

GW期間中に旅行に行くかどうかについては、「行く("行く"と"たぶん行く"の合計)」と回答した人は調査時点で17.2%と前年から6.9ポイント増加しました(図表6)。性年代別でみると、男女とも若い年代ほど旅行意向が高くなる傾向がみられます。「行く("行く"と"たぶん行く"の合計)」が男性29歳以下は22.1%、女性29歳以下は16.1%であるのに対し、男性60歳以上は7.9%、女性60歳以上は5.5%でした(図表7)。

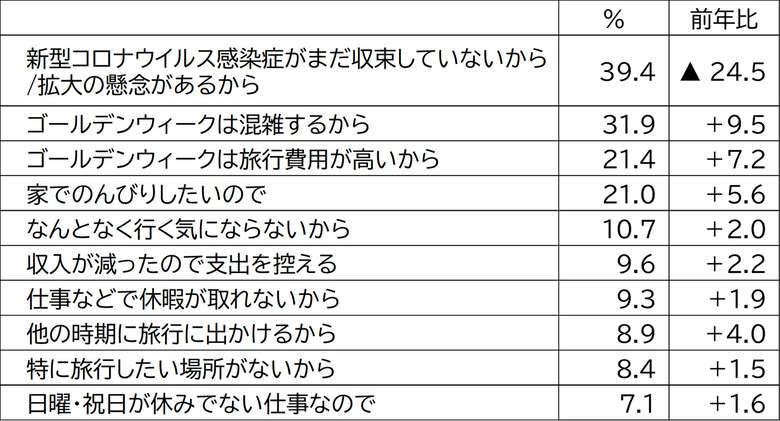

旅行に行かない理由としては、「新型コロナウイルス感染症がまだ収束していないから/拡大の懸念があるから(39.4%)」が最も多い結果となりましたが、前年から▲24.5ポイントと大きく減少しました。次いで「ゴールデンウィークは混雑するから(31.9%)」「ゴールデンウィークは旅行費用が高いから(21.4%)」「家でのんびりしたいので(21.0%)」となっており、前年に比べ感染症以外の理由が増えています(図表8)。

(図表6)GWの旅行意向 (2022年4月25日~5月5日 単一回答 N=20,000) * 2020年は未発表のためデータなし

* 2020年は未発表のためデータなし

(図表7)GW(2022年4月25日~5月5日)の旅行意向(性年代別 単一回答 N=20,000)

(図表8)今回のGW旅行に行かない理由(複数回答、N=16,564)

4.今年のゴールデンウィークの国内旅行者の予測

国内旅行人数は 1,600万人(対21年168.4%、対19年66.6%)

国内旅行平均費用は 34,500円(対21年106.8%、対19年96.1%)

GW期間(2022年4月25日~5月5日)の国内の旅行動向については、各種経済指標、交通機関各社の動き、宿泊施設の予約状況、各種定点意識調査などをもとに算出し、1,600万人(対21年168.4%、対19年66.6%)と推計します。また、国内旅行平均費用は34,500円(対21年106.8%、対19年96.1%)、総額5,520億円と推計します。帰省を含むアンケート調査では、出発日のピークは4月29日です。具体的な傾向については、次章以降で述べる通りです。

5.今年のゴールデンウィークの国内旅行の傾向

エリアツーリズムから遠方への旅行が増加、特に地方から「関東」「近畿」

日数・費用も増加、交通機関は自家用車・レンタカーが減少、JR新幹線と航空機が増加

アンケートの事前調査で「GWに旅行に行く/たぶん行く」と回答した1,769名を抽出し、旅行内容について詳細を聞きました。全体的な傾向として、前年が居住地域近隣を中心としたエリアツーリズムが多かったのに対し、今年は遠方への旅行が増加し、併せて旅行日数と費用も増加傾向にあります。また利用する交通機関は自家用車・レンタカーが減少し、JR新幹線と航空機が増加しています。具体的な旅行内容は以下のとおりです。

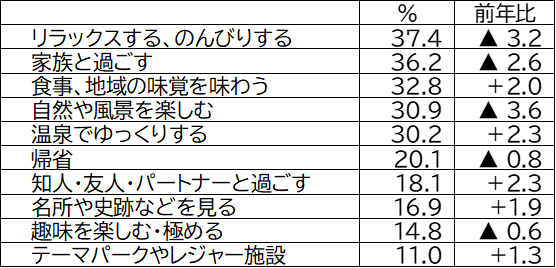

旅行に行く目的や動機:「リラックスする、のんびりする(37.4%)」が最も多く、次いで「家族と過ごす(36.2%)」「食事、地域の味覚を味わう(32.8%)」「自然や風景を楽しむ(30.9%)」「温泉でゆっくりする(30.2%)」となりました(図表9)。

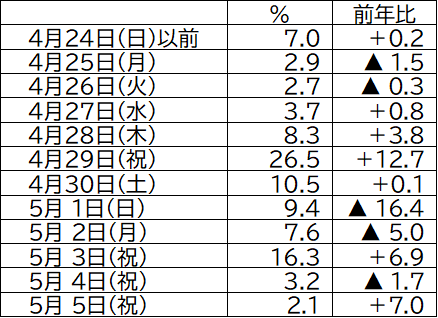

旅行の出発日:連休の初日である「4月29日(金・祝)(26.5%)」が最も多くなっています。次いで「5月3日(火・祝)(16.3%)」「4月30日(土)(10.5%)」の順となっており、5月2日(月)を休んで長い連続休暇とする人もいることが考えられます(図表10)。

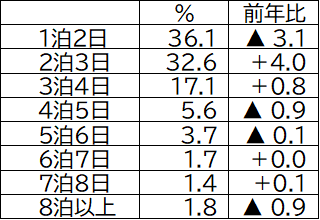

旅行日数:「1泊」が36.1%と最も多い結果となりましたが、前年から3.1ポイント減少しています。一方で「2泊(32.6%)」は4.0ポイント増加、「3泊(17.1%)」は0.8ポイント増加となっており、前年と比べ旅行日数は増加傾向となっています(図表11)。

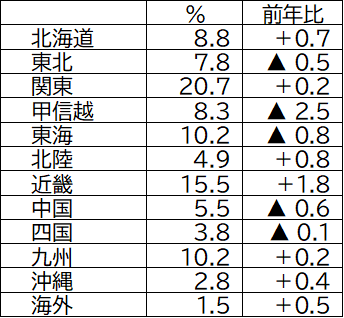

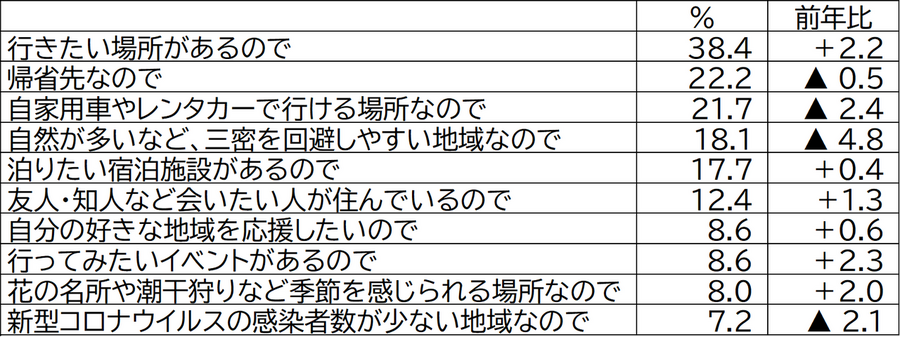

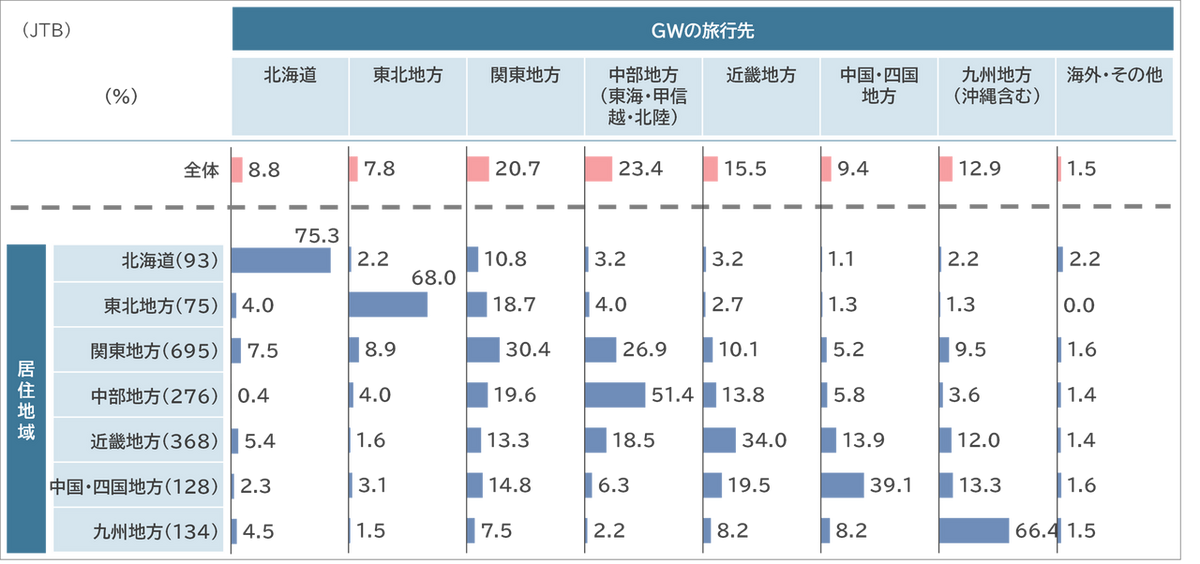

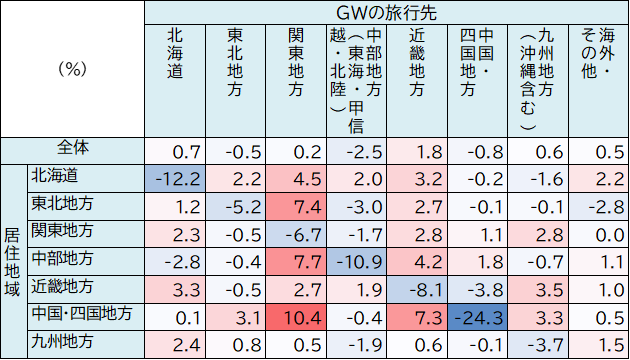

旅行先:「関東」が20.7%で最多となり、次いで「近畿(15.5%)」「東海(10.2%)」「九州(10.2%)」となっています(図表12)。その地域を選んだ理由としては、「行きたい場所があるので(38.4%)」が最も多く、前年に比べ2.2ポイント増加しました。一方で、「帰省先なので(22.2%)」は前年より0.5ポイント減少、「自家用車やレンタカーで行ける場所なので(21.7%)」は2.4ポイント減少、「自然が多いなど、三密を回避しやすい地域なので(18.1%)」は4.8ポイント減少しました。旅行先を選択する際に、感染症対策を優先する割合は引き続き高いものの、過去2年間と比べるとやや低下傾向にあるものと考えられます(図表13)。居住地別に旅行先を見ると、旅行先と居住地が同じ地方である域内旅行の割合は、「北海道(75.3%)」「東北(68.0%)」「九州(66.4%)」の3地域では7割前後でした(図表14)。一方、前年と比較すると、すべての地域で域内旅行の割合は低くなっており、遠方への旅行が増えています。特に「関東」「近畿」への旅行は、居住地域以外のすべての地域から増加する結果となりました(図表15)。後述の交通手段の結果からも言えますが、コロナ禍中は感染症対策として、自家用車など他人との接触を避けて行くことのできる近距離の観光地が旅行先に選ばれていましたが、感染拡大がこれまでに比べると落ち着き、ワクチン接種などの対策も行ったと考える人が増えているためか、遠方への旅行意欲も戻りつつあります。

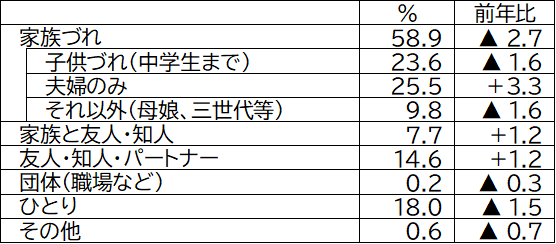

同行者:「夫婦のみ」が25.5%で最も多く、前年より3.3ポイント増加しました。次いで「子供づれ(中学生までの子供がいる)の家族旅行(23.6%)」となっており、これらに「(母娘、三世代等の)その他の形態の家族旅行(9.8%)」を加えた家族旅行の合計は58.9%となりますが、前年より2.7ポイント減少しています。コロナ禍で増加傾向にあった「ひとり(18.0%)」は前年より1.5ポイント減少しました。一方で「友人・知人・パートナー(14.6%)」、「家族と友人・知人(7.7%)」はそれぞれ1.2ポイント増加しており、これまでの少人数の家族やひとりの旅行が中心だった傾向から、やや同行者の対象が拡大されつつあります(図表16)。

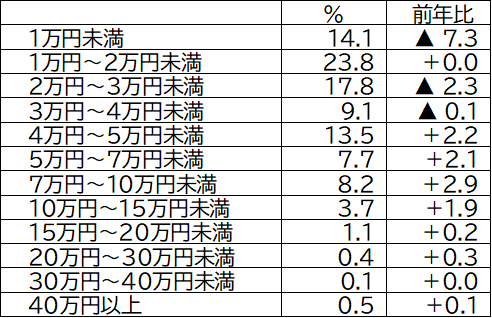

一人当たりの旅行費用:「1万円~2万円未満」が23.8%で最も多く、前年と増減はありませんでした。続く「2万円~3万円未満(17.8%)」は前年より2.3ポイント減少、「1万円未満(14.1%)」は7.3ポイント減少し、3万円未満の合計は55.7%と前年に比べ9.6ポイント減少しています。一方、4万円以上はすべての項目で増加しています(図表17)。

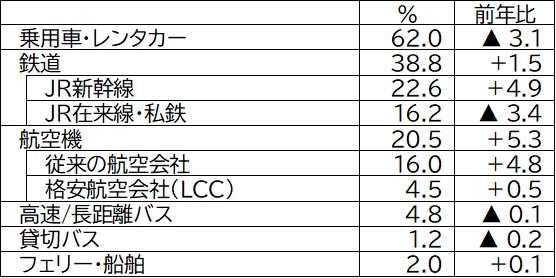

利用交通機関:「乗用車・レンタカー」が62.0%で最も多い結果となりましたが、前年より3.1ポイント減少しました。「鉄道全体」は38.8%となり、前年より1.5ポイント増加しました。内訳をみると「JR新幹線(22.6%)」は前年より4.9ポイント増加、「JR在来線・私鉄(16.2%)」は3.4ポイントの減少となりました。「航空機全体」は20.5%となり、前年より5.3ポイント増加しました。感染対策として他人との接触を避ける乗用車・レンタカーの利用や、「JR在来線・私鉄」での移動を含む近距離旅行の傾向が高まっていましたが、「JR新幹線」「航空機」を利用した遠方への旅行が増加していることが考えられます(図表18)。

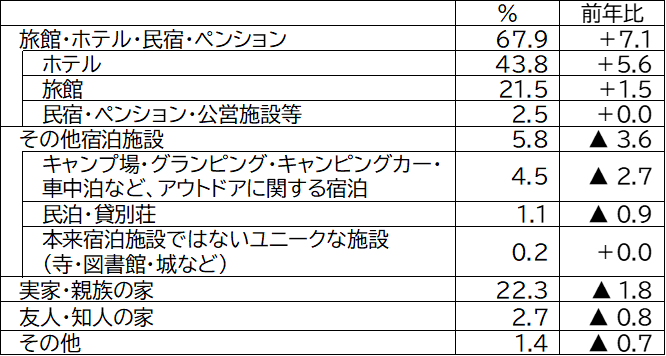

利用宿泊施設:「ホテル」が43.8%で最も多く、前年より5.6ポイント増加しています。次いで「実家や親族の家(22.3%)」は1.8ポイント減少、「旅館(21.5%)」は1.5ポイント増加となっています。感染対策として、これまでは「キャンプ場・グランピング・キャンピングカー・車中泊など、アウトドアに関する宿泊(4.5%)」や「民泊・貸別荘(1.1%)」が増加傾向にありましたが、いずれも減少する結果となりました(図表19)。

(図表9)旅行目的や動機(複数回答、N=1,769)

(図表10)旅行出発日(単一回答、N=1,769)

(図表11)旅行日数(単一回答 N=1,743)

*旅行日数に関しては海外旅行を除く

(図表12)旅行先 (単一回答 N=1,769)

(図表13)旅行先を選んだ理由(単一回答 N=1,769)

(図表14)回答者の居住地別 GWの旅行先(地方別、単一回答 N=1,769)

(図表15)回答者の居住地別 GWの旅行先の前年増減比(地方別、単一回答)

(図表16)旅行の同行者(単一回答N=1,769)

(図表17)一人当たりの旅行費用(単一回答 N=1,743)

*一人当たりの旅行費用に関しては海外旅行を除く

*一人当たりの旅行費用に関しては海外旅行を除く

(図表18)利用交通機関(複数回答N=1,769)

(図表19)利用宿泊施設 (単一回答 N=1,743)

*利用宿泊施設に関しては海外旅行を除く

*利用宿泊施設に関しては海外旅行を除く

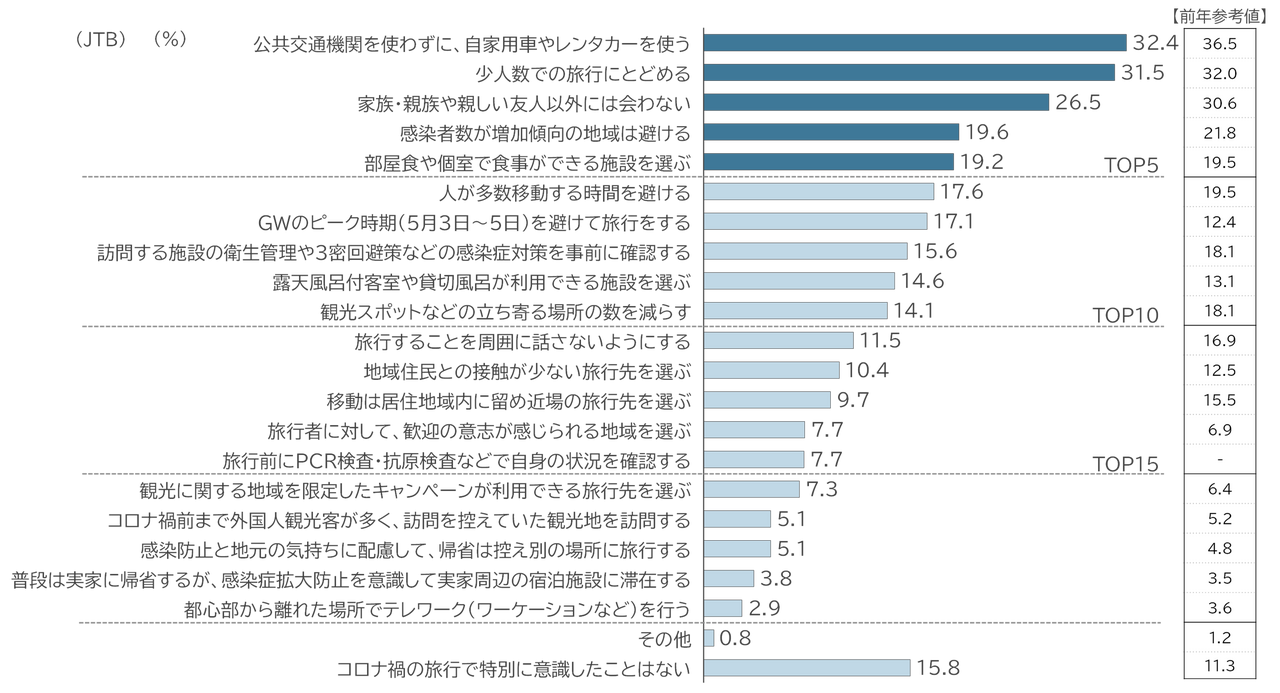

6.新型コロナ感染防止への意識は継続

新型コロナの感染が増加傾向にある中で、感染防止にどのようなことを留意しているのかを聞きました。特に考慮したこととして、「公共交通機関を使わずに、自家用車やレンタカーを使う」が32.4%で最も多く、次いで「少人数での旅行にとどめる(31.5%)」「家族・親族や親しい友人以外には会わない(26.5%)」「感染者数が増加傾向の地域は避ける(19.6%)」「部屋食や個室で食事ができる施設を選ぶ(19.2%)」「人が多数移動する時間を避ける(17.6%)」となりました。上位項目は変更がないものの、いずれも前年に比べポイントは減少しています。一方で日並びもあってか、「GWのピーク時期(5月3日~5日)を避けて旅行をする(17.1%)」は前年より4.7ポイント増加、「露天風呂付客室や貸切風呂が利用できる施設を選ぶ(14.6%)」は1.5ポイントの増加となりました。感染拡大のフェーズが変わるにつれ旅行者の感染対策は浸透しており、意識は変わらず継続しているといえます(図表20)。

(図表20)コロナ禍の旅行において特別に考慮したこと(複数回答 N=1,769)

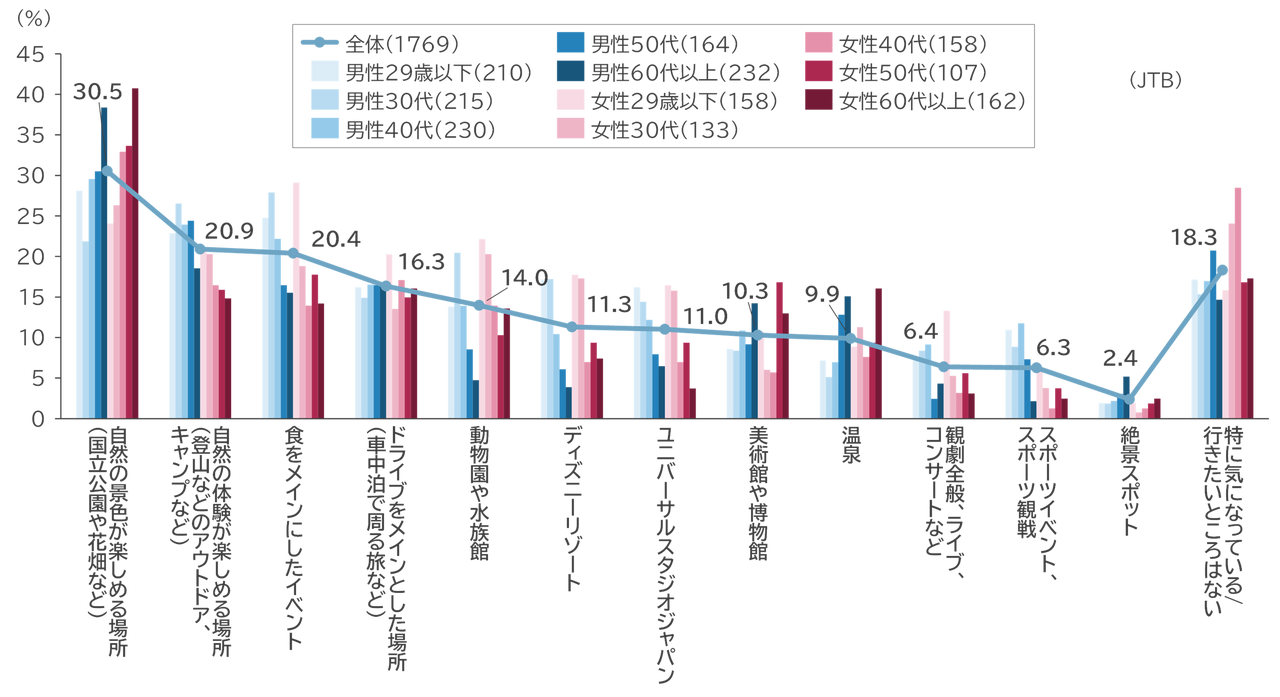

7.今年のGWで気になるところは「自然が楽しめる場所」「食をメインとしたイベント」

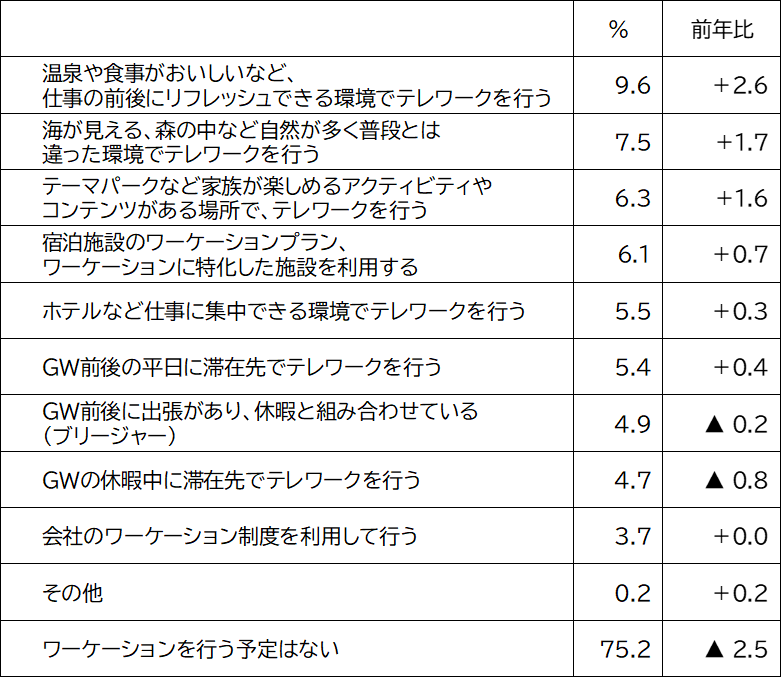

ワーケーションやテレワークは実施予定者が微増、少しずつ定着か

今年のGWに出かける場所として、気になっているところを聞きました。その結果、最も多かった答えは、「自然の景色が楽しめる場所(国立公園や花畑など)(30.5%)」、次いで「自然の体験が楽しめる場所(登山などのアウトドア、キャンプなど)(20.9%)」「食をメインにしたイベント(20.4%)」となりました。選択肢が異なるため参考値となりますが、「特に気になっている/行きたいところはない(18.3%)」は同調査の前年30.0%から11.7ポイント減少し、全体的に旅行意欲の高まりがうかがえます(図表21)。

また、GW期間中のワーケーション*3実施の予定については、「ワーケーションを行う予定はない(75.2%)」が最も多いものの、前年より2.5ポイントの減少となりました。「宿泊施設のワーケーションプラン、ワーケーションに特化した施設を利用する(6.1%)」は前年より増加となり、ワーケーションを実施予定の人が増えている結果となりました。テレワークの実施内容については上位から、「温泉や食事がおいしいなど、仕事の前後にリフレッシュできる環境でテレワークを行う(9.6%)」「海が見える、森の中など自然が多く普段とは違った環境でテレワークを行う(7.5%)」「テーマパークなど家族が楽しめるアクティビティやコンテンツがある場所で、テレワークを行う(6.3%)」となり、いずれも前年より増加しています(図表22)。

*3:ワーケーションとは、リゾート地や都市部など、普段の職場とは異なる場所で働きながら休暇取得を行うこと。もしくは休暇と併用し、旅先で業務を組み合わせる滞在のことです。

JTBの宿泊・国内企画商品の予約状況をみると、行動制限の緩和から対前年130%(4月5日付)となっています。行先としては、感染状況が落ち着き旅行への期待感が高まり、東京ディズニーリゾート®を含む関東、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを含む関西が好調です。また、GW期間中に桜の満開予想となっている北海道も人気です。宿泊予約に関しては、コロナ禍に入ってから各地で中止になっていたテーマパークでのイベントや地域の祭りの再開、大型コンサートが開催される都市もあり、需要が増加しています。

(図表21)今年のGWに出かける場所として気になっているところ(複数回答 N=1,769)

(図表22)GW期間中のワーケーション実施予定について(複数回答 N=1,769)

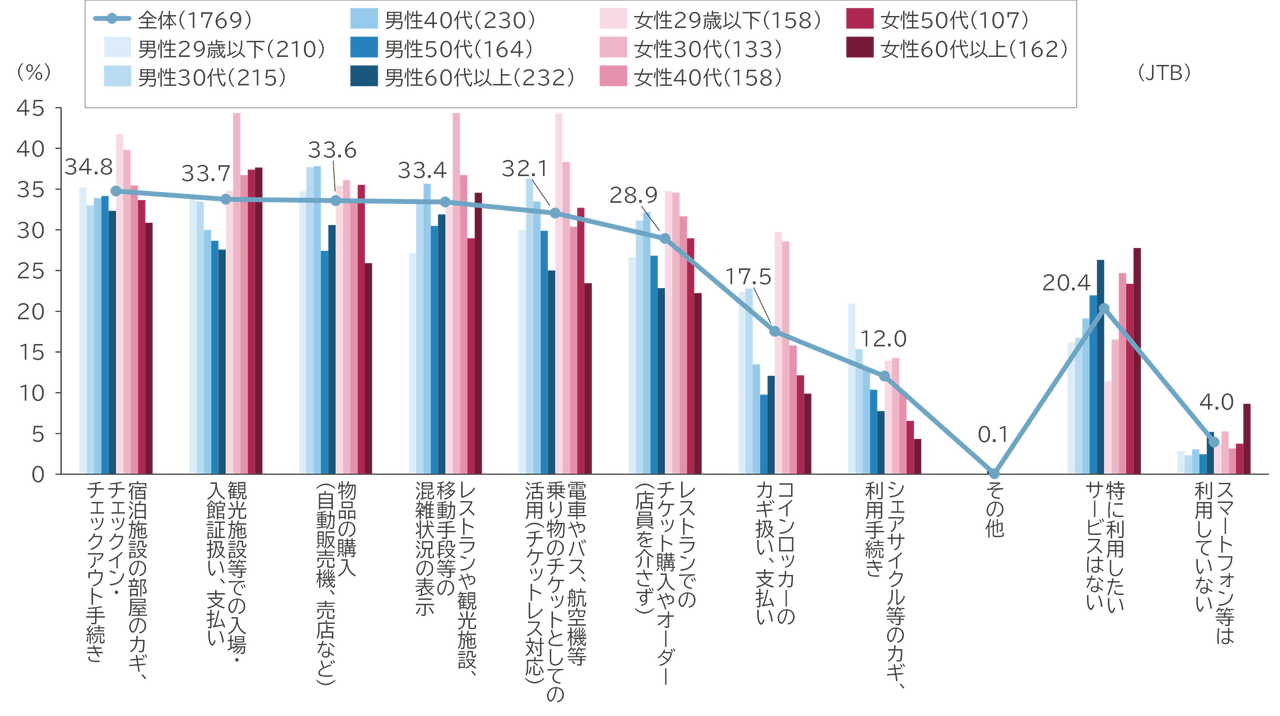

8.旅行におけるデジタルデバイスの活用は、コロナ禍前からのサービスが中心

今後は拡大の余地あり

コロナ禍で、デジタル化が急速に進んでいます。旅行においても、予約・購入をはじめ、移動や観光地等での様々なサービスもQRコード*4等を通してスマートフォン等で受けられるようになってきました。そこで、どのようなサービスであれば、デジタルデバイスで受けたいかについて聞きました。最も多かった答えは「宿泊施設の部屋のカギ、チェックイン・チェックアウト手続き(34.8%)で、次いで「観光施設等での入場・入館証扱い、支払い(33.7%)」「物品の購入(自動販売機、売店など)(33.6%)」「レストランや観光施設、移動手段等の混雑状況の表示(33.4%)」「電車やバス、航空機等乗り物のチケットとしての活用(チケットレス対応)(32.1%)」となりました。既にコロナ禍前から利用が進んでいるサービスが上位となる中で、「混雑状況の表示」はコロナ禍の影響を大きく受けているといえます。また、レストラン、コインロッカー、シェアサイクルなどでの利用希望はまだ少ないものの、今後の拡大が期待されます。なお、「特に利用したいサービスはない」が20%を超えており、今後の対応次第では利用拡大の可能性もあると考えられます。性年代別では、男女とも年齢層が低いほど利用希望割合が高くなる傾向が明確にみられます(図表23)。

*4:QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

(図表23)旅行で利用したいスマートフォン等のデジタルデバイスを用いたサービス(複数回答N=1,769)

(図表24)「ゴールデンウィークの旅行動向」推計数値の推移

JTB広報室 03-5796-5833(東京) 06-6260-5108(大阪)