SDGsに対する生活者の意識と旅行についての調査(2022)

~その3 スウェーデン、ドイツ、日本の3カ国比較~

株式会社JTB

●SDGsの認知度は高い順から、スウェーデン、日本、ドイツ。ただし日本はSDGsの「重要性の認識」や「意識した行動の実践」についてはともに最下位、両国との差が大きい。●17のゴールの重要性の認識は、スウェーデンとドイツは「日常生活」と「旅行・観光」の間に大きな差異はない。一方、日本は旅行・観光について落差が大きい。旅行・観光で最も大切と思うゴールは、日本、スウェーデンは「気候変動に具体的な対策を」、ドイツは「飢餓をゼロに」●全般的にSDGsに関わる意識や具体的な行動の実施率が最も高かったのはドイツ・SDGsの取り組みを重視した商品(自動車、電化製品、食品、日用雑貨、衣料品、家・マンション、旅行)」に対し、価格が高くても購入する意向が全品目で最も高い。・日常と旅行中の実践率の差が少ない。日本は日常生活で実践率の高い上位5つの行動(レジ袋・包装紙等の辞退、食品ロスの削減、ゴミの分別・リサイクルや持ち帰り、テレビ・照明等のこまめな消灯、エアコンやヒーター等の温度調節や利用制限)は旅行中では30ポイント以上ダウン・全体的に価格が高くても持続可能な旅行商品を購入する意向が最も高い。内容別では、「訪問地の産品の使用(地産地消)」、「フェアトレード商品の使用」。スウェーデンは「カーボンオフセットや再生可能エネルギーの活用」、「訪問地の産品の使用(地産地消)」が高い●旅行でSDGsを意識するために地域や商品・サービスの提供側が行うべき情報発信や推進活動として、スウェーデン、ドイツの1位は「世界的な認定機関から"持続可能な観光を推進する旅行先"としての認証がある」、2位は「宿泊施設の予約サイトを通じて、施設のサスティナビリティの取り組みが分かる」がそれぞれ約半数の割合 |

(株)JTB総合研究所(東京都品川区 代表取締役社長執行役員 野澤 肇)は、「SDGsに対する生活者の意識と旅行(2022)~その3 スウェーデン、ドイツ、日本の3カ国比較~」の調査研究をまとめました。当社は生活者の消費行動と旅行に関する調査分析を多様な視点で継続的に行っています。

SDGs(持続可能な開発目標 Sustainable Development Goals)とは、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っています。社会の関心は高く、国や自治体、企業などが積極的に取り組んでいます。当社は、観光の持続可能性について、地域・事業者と旅行者とのより良い関係性の構築を検討するために、SDGsに対する生活者の意識、および旅行時の意識や行動の把握を行いました。本稿「その3」では、ともに環境への意識が高く、「フライトシェイム(飛び恥)」*1運動の発端となったスウェーデン、国際観光支出額上位のドイツの旅行者と日本との比較を行いました。なお、「その1 日常全般における生活者の認知度、実践、消費生活者全体について」、「その2 旅行者の意識と旅行行動」は既に発表をしています。

*1大量の化石燃料を使用する飛行機は、気候変動に与える影響が大きく、飛行機に乗ること自体が環境破壊に加担するため、「恥」であるとの考え

【調査概要】

調査方法:インターネットアンケート調査

(日本)対象者:過去3年間(2018 年 12 月~2021 年 11 月)に 1 泊以上の国内旅行をした 3,000 人を対象 調査時期:2021 年 12 月 17 日~12 月 21 日

(スウェーデン)対象者:過去3年間(2018年12月~2021年11月)に観光や帰省などの目的で1泊以上の旅行(海外旅行も含む)をした574人 調査時期:2022年1月6日~1月12日

(ドイツ)対象者:過去3年間(2018年12月~2021年11月)に観光や帰省などの目的で1泊以上の旅行(海外旅行も含む)をした632人 調査時期:2022年1月6日~1月12日

【調査対象3カ国の旅行者のSDGsの認知度と社会的な重要性の認識、日常生活での行動】

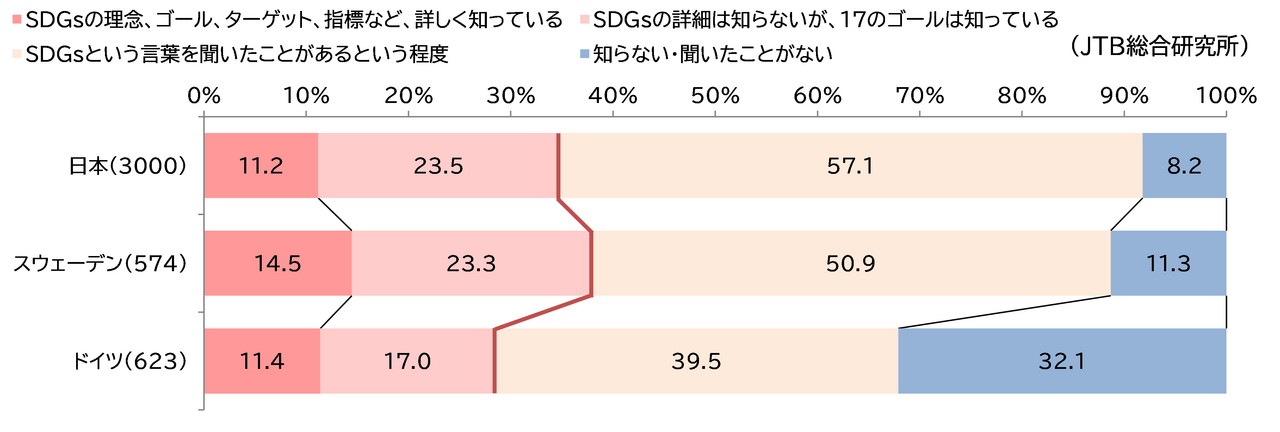

1.「SDGsの認知度」は上位から、スウェーデン、日本、ドイツ。日本は「知らない/聞いたことがない」が最も低い

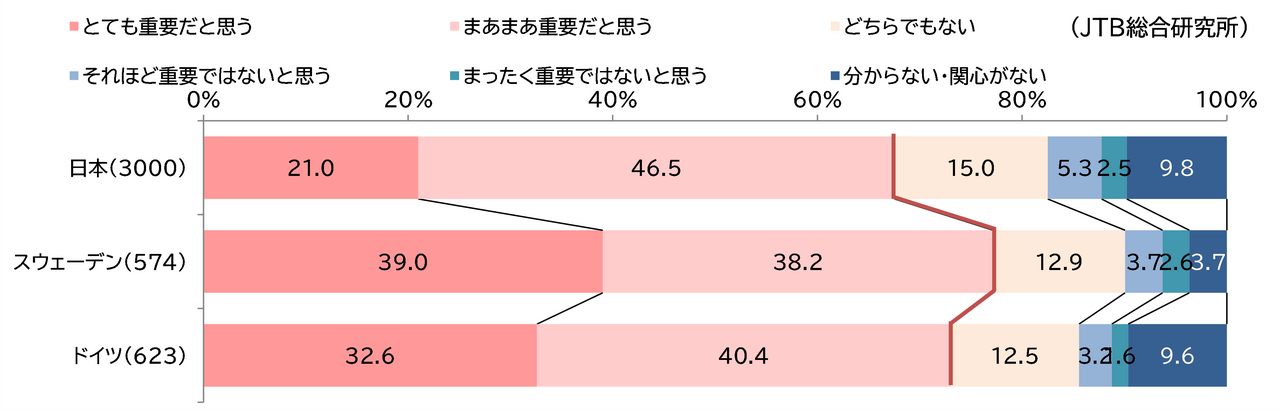

日本は、「SDGsの重要性の認識度」、「意識した行動の実践率」がともに最下位で、両国との差が大きい結果に

最初に、SDGsの認知度、重要性の認識度、そして日常生活における行動の実践率について、スウェーデン、ドイツ、日本の3カ国で比較をしました。結果は、日本での認知度は低くはないものの、重要性の認識や、日常生活での意識的な行動は他の2カ国よりかなり低い結果となりました。

SDGsの認知度が最も高いといえるのはスウェーデンでした。「SDGsの理念、ゴール、ターゲット、指標など詳しく知っている」が14.5%と3カ国の中で最も高く、「17のゴールは知っている(23.3%)」と合算した37.8%の人が「知っている」と捉えることができます。「SDGsの言葉を聞いたことがある」が50.9%と約半数あり、「知らない」は11.3%でした。日本はスウェーデンに次いで認知度が高く、「詳しく知っている(11.2%)」、「17のゴールは知っている(23.5%)」の合計は34.7%でした。一方「知らない」は8.2%と3カ国中、最も低い結果でした。ドイツは認知度が3カ国中で最も低くなり、「詳しく知っている(11.4%)」と「17のゴールは知っている(17.0%)」の合計は28.4%でした。「知らない」が32.1%と他と比べて大幅に高く、SDGsの認知度は二極化しているようです(図表1)。ただしドイツでは、持続可能な開発の歴史は古く、2015年にSDGsが国連で採択される以前の2002年に「ドイツ持続可能な開発戦略(GSDN)」が策定され、国をあげた取り組みが始まっていました。現在GSDNはSDGsを踏まえて改定されていますが、ドイツのSDGsの認知度はこういった背景の影響があるかもしれません。ドイツはSDGsの達成度は世界4位です(ベルテルスマン財団 2021年)。

SDGsに対する重要性の認識度もスウェーデンが最も高い結果でした。「とても重要だと思う(39.0%)」、「まあまあ重要だと思う(38.2%)」の合計が77.2%でした。次がドイツで、合計値は73.0%、日本は最も低い67.5%という結果になりました(図表2)。

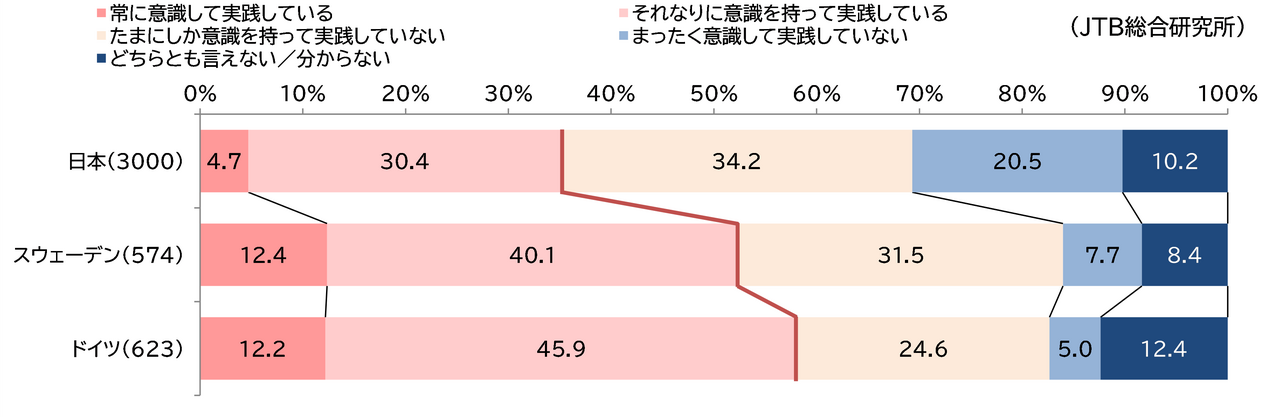

日常生活でのSDGsを意識した行動の実践について自己評価をしてもらったところ、ドイツが最も高い結果になりました。ドイツは「常に意識して実践している(12.2%)」と「それなりに意識して実践している(45.9%)」の合計は58.1%、次のスウェーデンの合計は52.5%でした。日本は「常に意識して実践している(4.7%)」と「それなりに意識して実践している(30.4%)」の合計は35.1%と他国と比べて20ポイント程度低くなりました。日本は一方で「まったく意識して実践していない」が20.5%と他国と比較すると大幅に高い結果でした。日本におけるSDGsは、スウェーデンやドイツと比べて知識としての理解は進んでいると思われますが、実際に意義を感じたり、意識して行動に移したりする人はまだ少ないといえるでしょう(図表3)。

(図表1) SDGsの認知度(理念、ゴール、ターゲットなど) (単一回答)

(図表2)SDGsに対する重要性についての意識 (単一回答)

(図表3) 日常生活におけるSDGsを意識した行動 (単一回答)

【日常で重要だと考えるSDGs17のゴールと、自らの旅行経験から考える旅行・観光に重要なゴールについて】

2. スウェーデン、ドイツは、日常と旅行の差異なく17のゴールの重要性を認識、日本は旅行では希薄になる傾向

旅行・観光で最も大切なゴールは、日本、スウェーデンは「気候変動に具体的な対策を」、ドイツは「飢餓をゼロに」

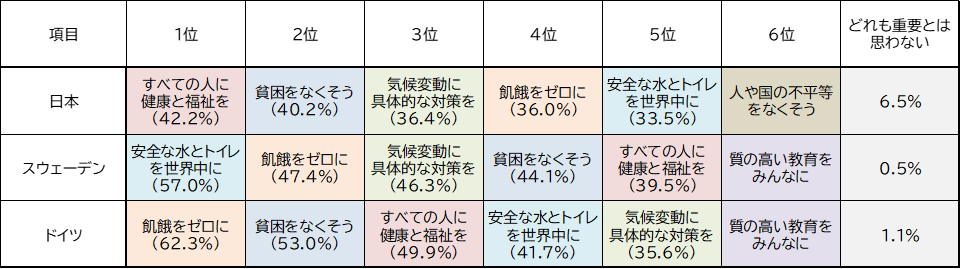

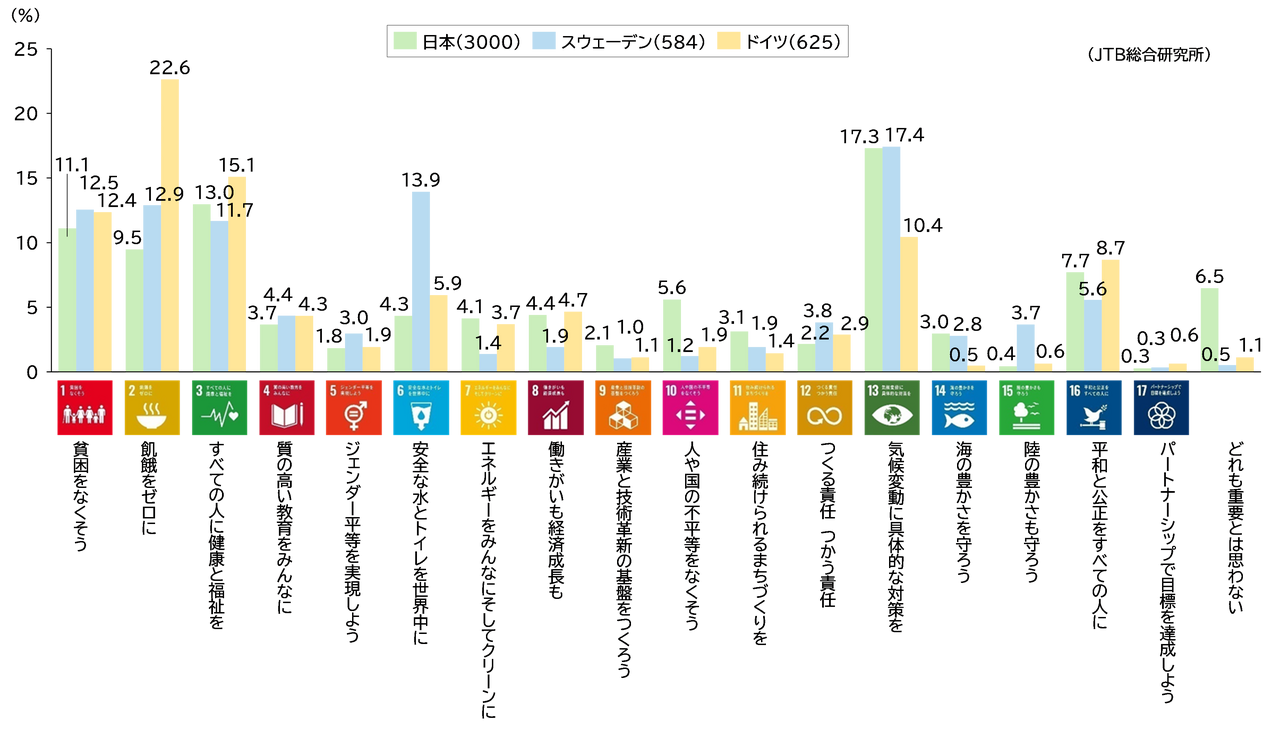

SDGsの17のゴールについて回答者に説明をした上で、日常生活の中で重要だと感じるゴールを最大5つまで選んでもらい、そのうち最重要だと考えるゴールを1つ選んでもらいました。図表4は選択率の高かったゴールの上位を示したものです。上位5つのゴールは、順位は各国で異なりますが、3カ国とも同じゴール「貧困をなくそう」、「飢餓をゼロに」、「すべての人に健康と福祉を」、「安全な水とトイレを世界中に」、「気候変動に具体的な政策を」が選ばれています。スウェーデンとドイツは6位に「質の高い教育をみんなに」が入っていますが、日本は10番目でした。「どれも重要とは思わない」はスウェーデン、ドイツのそれぞれが0.5%、1.1%とわずかなのに対し、日本は6.5%と差が開きました。最も重要だと思うゴール1つを選んでもらい比較したところ、脱炭素の取り組みが直結する「気候変動に具体的な政策を」がスウェーデン(17.4%)と日本(17.3%)でともに1位となりました。ドイツは「飢餓をゼロに(22.6%)」が最も高く、「気候変動に具体的な政策を」は10.4%でドイツの中で4番目となり、国により意識の違いが表れました(図表5)。

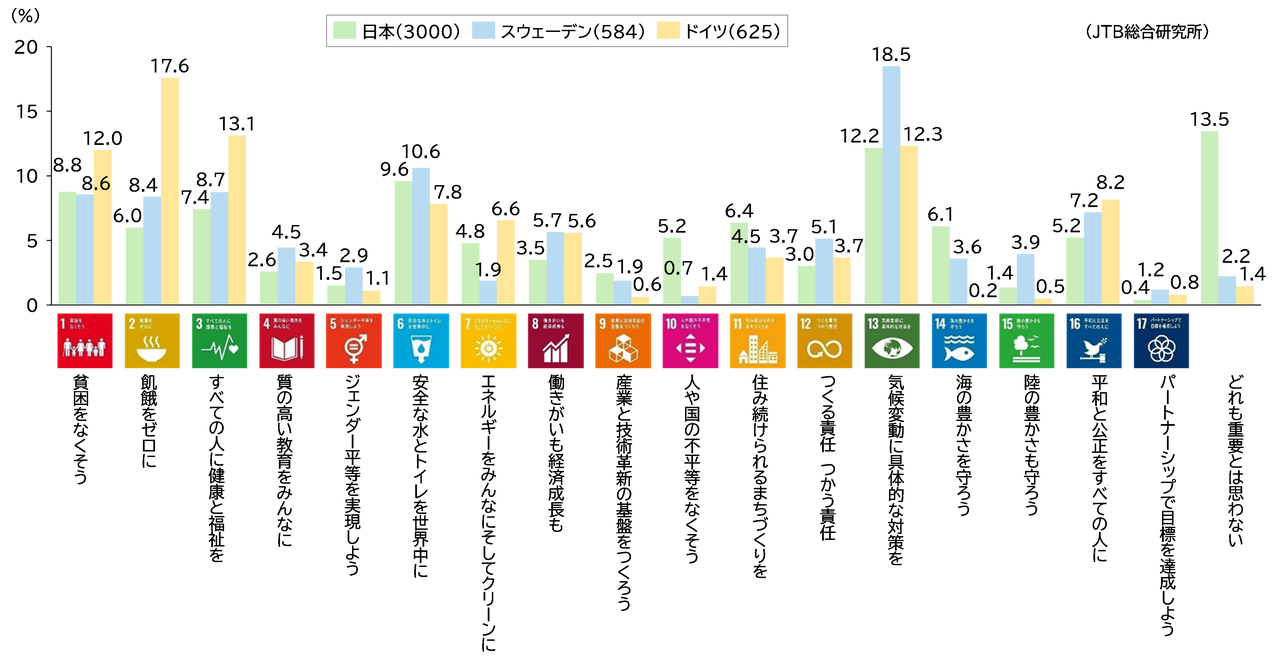

次にこれまでの自身の旅行経験から、旅行・観光分野で重要だと思うゴールを最大5つまで選んでもらい、そのうち最重要と思うものを1つ選んでもらいました。最も重要と考えるゴールは、スウェーデン、日本は上位2位が同じとなり、1位「気候変動に具体的な対策を(スウェーデン18.5%、日本12.2%)」、2位「安全な水とトイレを世界中に(同10.6%、同9.6%)」でした。3位はスウェーデンが「すべての人に健康と福祉を(8.7%)」、日本が「貧困をなくそう(8.8%)」でした。ドイツは上位から「飢餓をゼロに(17.6%)」、「すべての人に健康と福祉を(13.1%)」「気候変動に具体的な対策を(12.3%)」でした。日本は全体的に観光のゴールについても選択率が低く、日本で1位の「気候変動に具体的な対策を(12.2%)」が、3位にあたるドイツ(12.3%)とほぼ同率でした。また「どれも重要と思わない」は13.5%と日常生活より7ポイント高くなりました。一方、スウェーデン、ドイツは旅行・観光について「どれも重要と思わない」は日常生活と大きな違いがなく、スウェーデン2.2%、ドイツ1.4%でした。3カ国の中では、日本の旅行者の旅行・観光のゴールに対する意識が、日常生活よりさらに低いことが明らかになりました(図表6)。

数値自体は大きくはありませんが、旅行・観光の方が日常生活より重要だと感じる割合の高いゴールもありました。3カ国共通で、「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」、「住み続けられるまちづくりを」、「つくる責任 つかう責任」、「パートナーシップで目標を達成しよう」でした。また日本だけ旅行・観光の方が日常生活より高いのが、「安全な水とトイレを世界中に(日常4.3%→観光9.6%)」、「海の豊かさを守ろう(同3.0→同6.1%)」、「産業と技術革新の基盤をつくろう(同2.1%→同2.5%)」、「陸の豊かさも守ろう(同0.4%→同1.4%)」でした。スウェーデン、ドイツで日常より旅行・観光の方が高いにもかかわらず、日本で旅行・観光の方が低いゴールは「働きがいも経済成長も(同4.4%→同3.5%)」でした。日本の旅行者は他の2カ国と比べて、観光資源の保護につながるゴールに関心が向く傾向といえるかもしれません。

(図表4) 日常生活で重要だと考える17のゴール(5つ以内選択)、上位6つまで(国別) (複数回答)

(図表5) 日常生活において最も重要だと考える17のゴール(国別) (複数回答)

(図表6) 旅行経験から考える、旅行・観光に最も重要だと思われる17のゴール(国別) (単一回答)

【SDGsの取り組みを重視した商品・サービスに対する購入意向と価格について】

3.SDGsの取り組みを重視した商品(自動車、電化製品、食品、日用雑貨、衣料品、家・マンション、旅行)の購入意識

ドイツの旅行者は全品目で、価格が高くても購入する意向が最も高く、スウェーデン、日本と続く

旅行は7つの品目の中では、価格が高くても購入する意向は5番目か6番目と高くはない

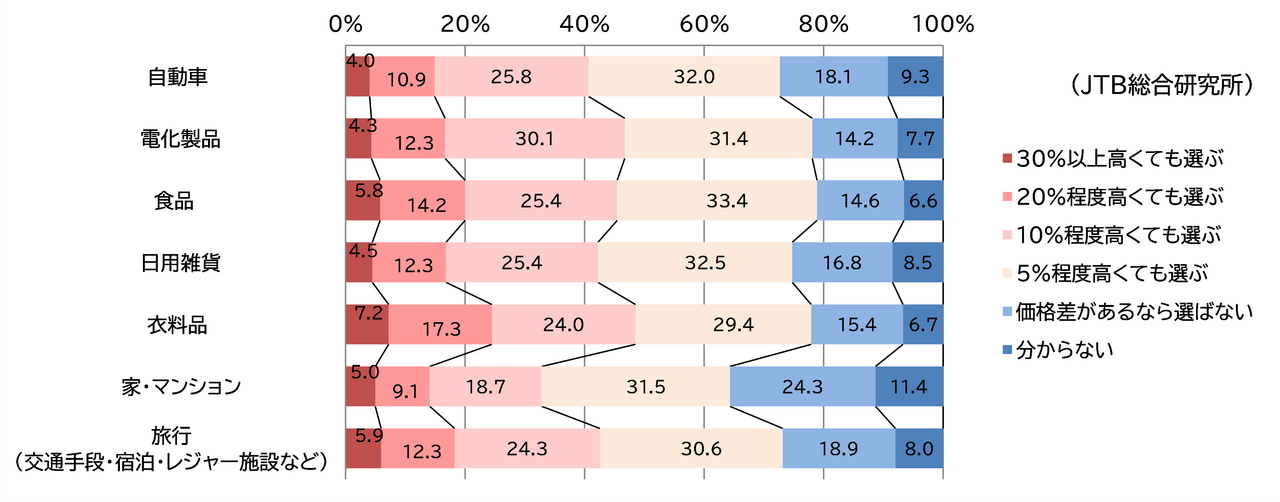

SDGsの取り組みを重視した商品の購入意向は、国別で比較するとどのようになっているのでしょうか。旅行を含む代表的な品目7つについて、SDGsの取り組みを重視した商品ならば価格が高くても購入するか、購入する場合はどの程度の価格差なら許容できるかを聞きました。全体では、すべての品目において価格が高くても購入すると答えた人の割合が最も高いのはドイツで、7品目中6つが70%以上であり、続いてスウェーデン、日本となりました。

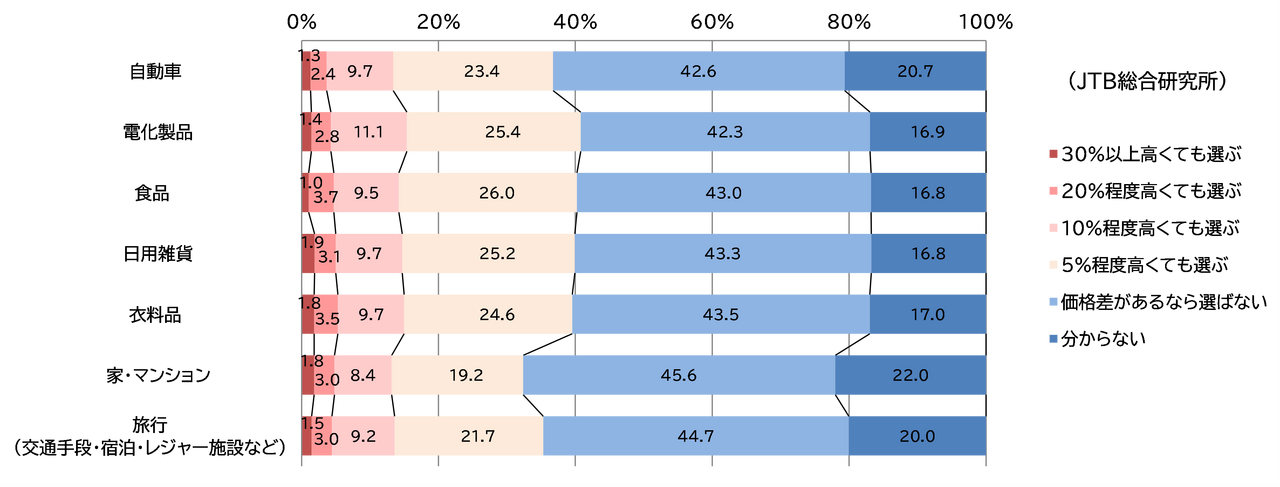

日本では、価格が高くても購入する意向が高い品目は、上から「電化製品(40.7%)」、「食品(40.2%)」、「日用雑貨(39.9%)」、「衣料品(39.6%)」で、これらは40%前後となりました。旅行に関しては35.4%と、7品目中6番目でした。一方、価格差があるなら選ばないと回答した人はすべての品目で40%以上となり、他の2国に比べ価格にシビアであることが分かりました(図表7)。

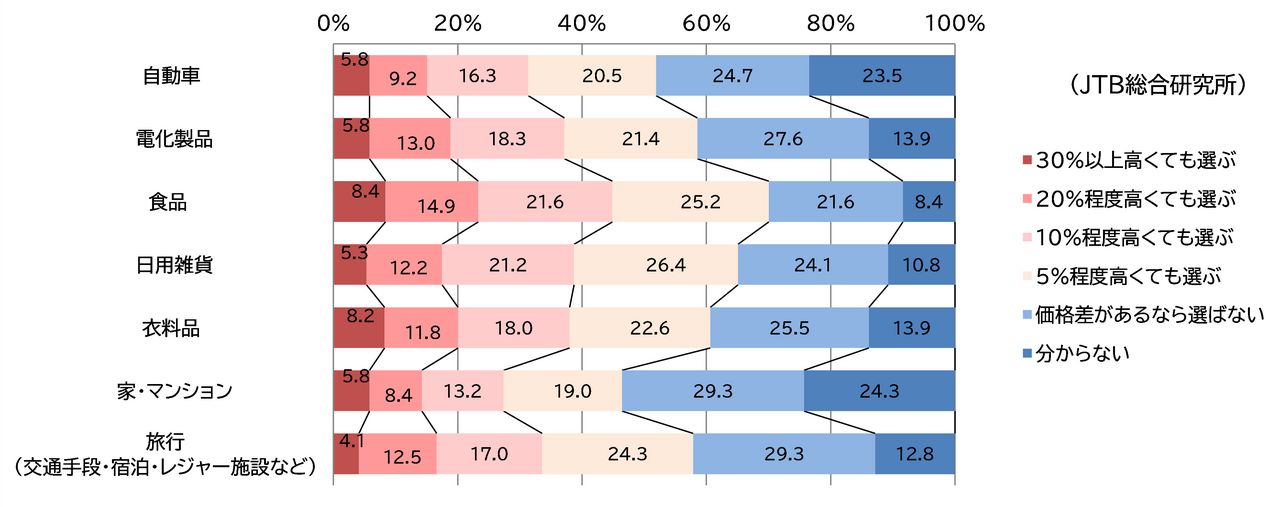

スウェーデンは上位から「食品(70.1%)」、「日用雑貨(65.1%)」、「衣料品(60.6%)」、「電化製品(58.5%)」で、5番目に「旅行(57.9%)」となりました。一方、「価格差があるなら選ばない」はすべての品目で20%を超えましたが、旅行は家・マンションとともに最も高く、29.3%という結果でした。価格差で20%程度および30%以上でも購入すると答えた割合は、「食品(合計値23.3%)」が最も多く、次に「衣料品(合計値20.0%)」が続きました(図表7)。

ドイツは「食品(78.8%)」、「電化製品(78.1%)」、「衣料品(77.9%)」「日用雑貨(74.7%)」、「旅行(73.1%)」で、旅行は最上位の食品と比べて5.7ポイント低いだけで、ドイツでは多くの人がSDGsの取り組みを重視した商品であれば価格が高くても購入する意向が強いことが分かりました。価格差で20%程度および30%以上でも購入すると答えた割合は、「衣料品(合計値24.5%)」が最も多く、次に「食品(合計値20.0%)」が続き、傾向はスウェーデンと似ているといえそうです(図表7)。

(図表7) SDGsの取り組みを重視した商品やサービスの購入意向 (単一回答)

<日本>

<スウェーデン>

<ドイツ>

【SDGsのゴールにつながる具体的な行動の実践状況(日常生活及び旅行中に対する自己評価)】

4.日常と旅行中の行動で差が少ないのはドイツ、「ゴミの分別・リサイクルや持ち帰り」が最大差の15.2ポイント

日本は日常生活で実践率の高い上位5つの行動も、旅行中は30ポイント以上大幅ダウンと落差が大きい

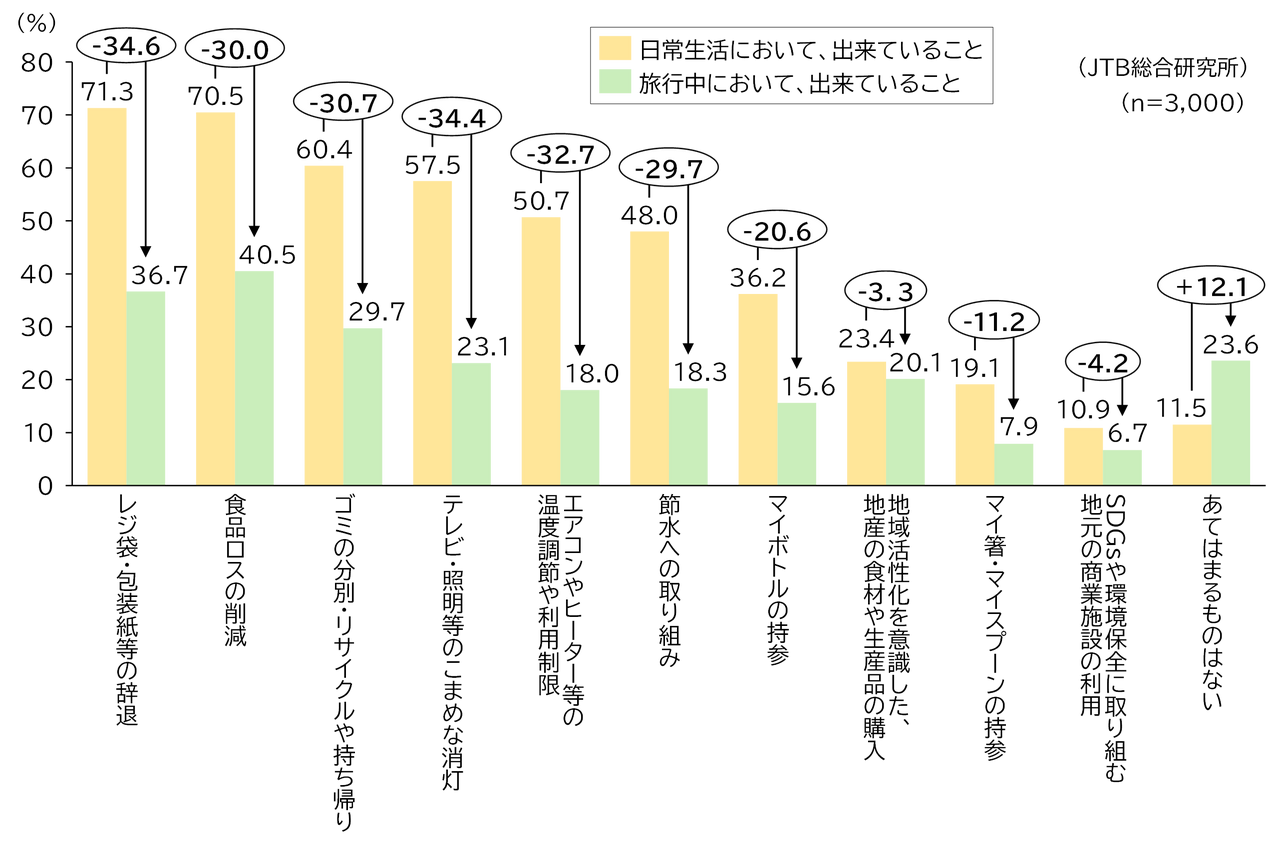

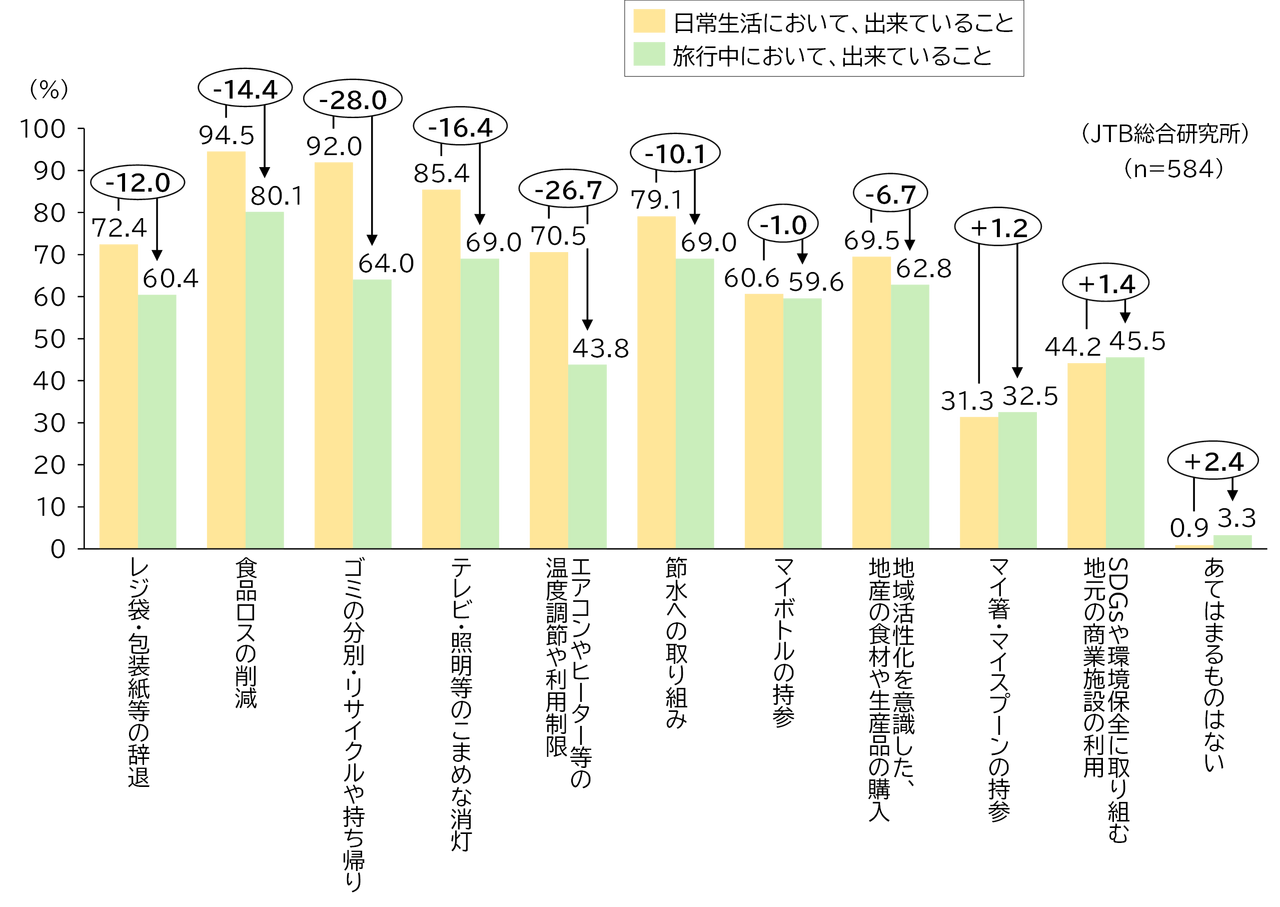

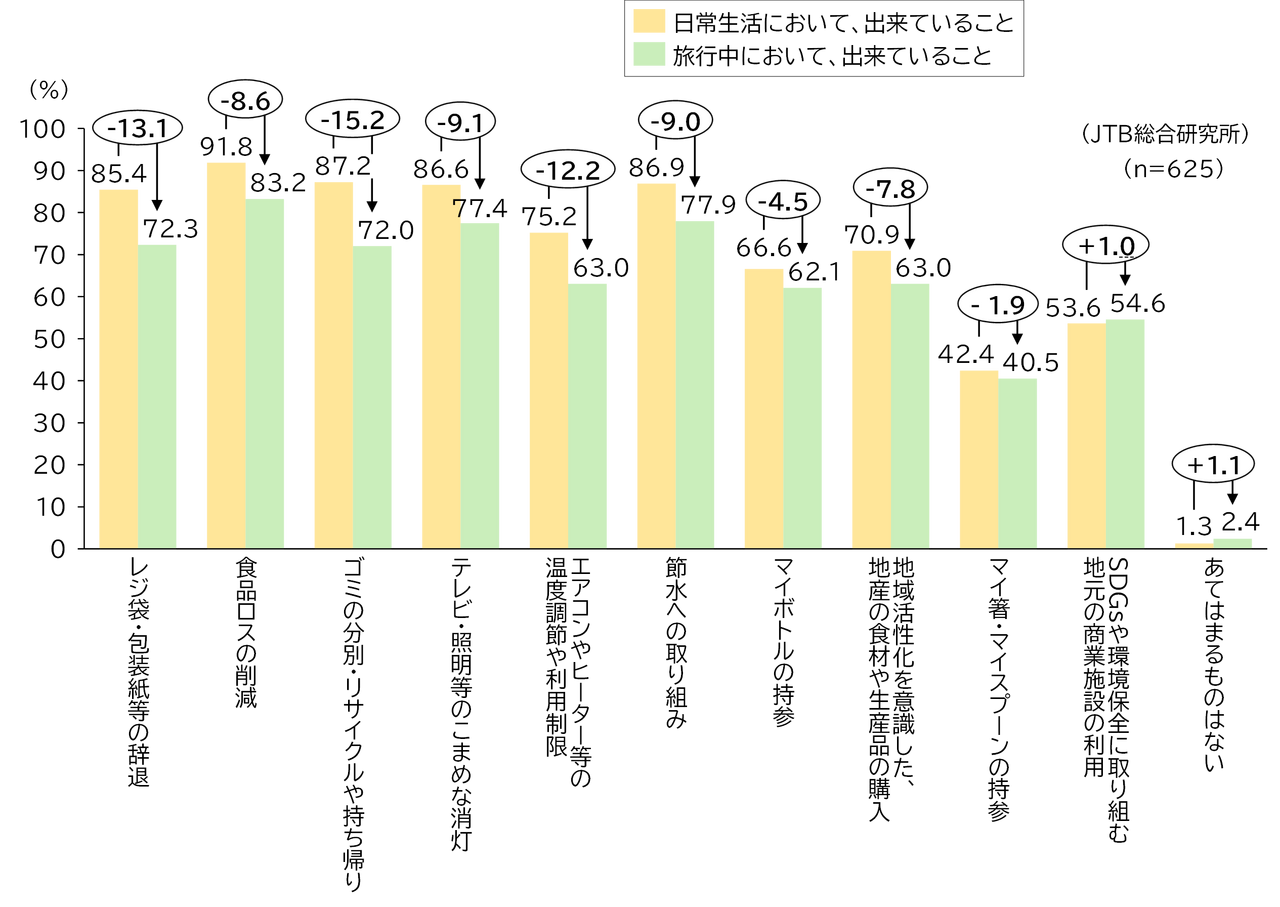

持続可能な地球や社会に関わりある具体的な行動をいくつか例示し、日常生活と旅行中での実践状況を自己評価してもらいました。全体的には、スウェーデン、ドイツは個人が日頃から行動を心掛けているとともに、それらの行動は旅行中でもあまり低くはならない傾向がみられました。一方、日本は日常生活での行動は他の2カ国と比べて低く、さらに旅行中になると多くがほぼ半減する傾向がみられました。

スウェーデン、ドイツで日常における行動は順位に多少違いはあるものの、上位5位は同じ内容があげられました。最も実践率の高い行動は、両国とも「食品ロスの削減(使い切る適量の食材の購入・外食で料理を残さない等)」で、いずれも9割を超えました(スウェーデン94.5%、ドイツ91.8%)。2位も同じで「ゴミの分別・リサイクルや持ち帰り(同92.0%、同87.2%)」、3位はスウェーデンが「テレビ・照明などのこまめな消灯(85.4%)」で、ドイツが「節水への取り組み(86.9%)」でした(図表8)。旅行中においてもこれらの行動の順位に大きな違いはなく、両国とも最も実践率が高かったのは「食品ロスの削減(スウェーデン80.1%、ドイツ83.2%)」でした。2位はスウェーデンが69.0%の同率で「節水への取り組み」「テレビ・照明などのこまめな消灯」で、ドイツは2位が「節水への取り組み(77.9%)」、3位が「テレビ・照明などのこまめな消灯(77.4%)」で、両国とも似た結果になりました。いずれも旅行中の行動は日常より実践率が多少低くなりましたが、スウェーデンの方がドイツより旅行中の落差が大きい結果となりました。最も差が開いた行動は、両国とも「ゴミの分別・リサイクルや持ち帰り」で、スウェーデンは28ポイント、ドイツでは15.2ポイント、旅行中の方が低くなりました。次は、スウェーデンが「エアコンやヒーター等の温度調節や利用制限」で26.7ポイント差、ドイツが「レジ袋・包装紙等の辞退」で13.1ポイント差でした。

日本は日常生活で実施率の高い行動「レジ袋・包装紙等の辞退(日常71.3%→旅行中36.7%)」、「食品ロスの削減(同70.5%→同40.5%)」、「ゴミの分別・リサイクルや持ち帰り(60.4%→同29.7%)」が、旅行中ではいずれも30ポイント以上低くなるという結果でした。

(図表8) 国別 日常生活と旅行中における、SDGsや環境保全に対する実践内容(一部抜粋) (複数回答)

<日本>

<スウェーデン>

<ドイツ>

【旅行中のSDGsに関わる行動で、意識的に実践していること、今後実践したいこと】

5.スウェーデン、ドイツで実施率が高いのは、宿泊施設のアメニティ提供に関わる「歯ブラシや化粧品の持参」等だが

「CO2排出の自動車・飛行機移動の取りやめ」、「レンタカーのEV・ハイブリッド指定」も2割以上、実践意向も高い

次に旅行中に特化したSDGsに関わる具体的な行動を例示し、「実際に実践していること」と「今後実践したいこと」の両方について意向を聞きました。

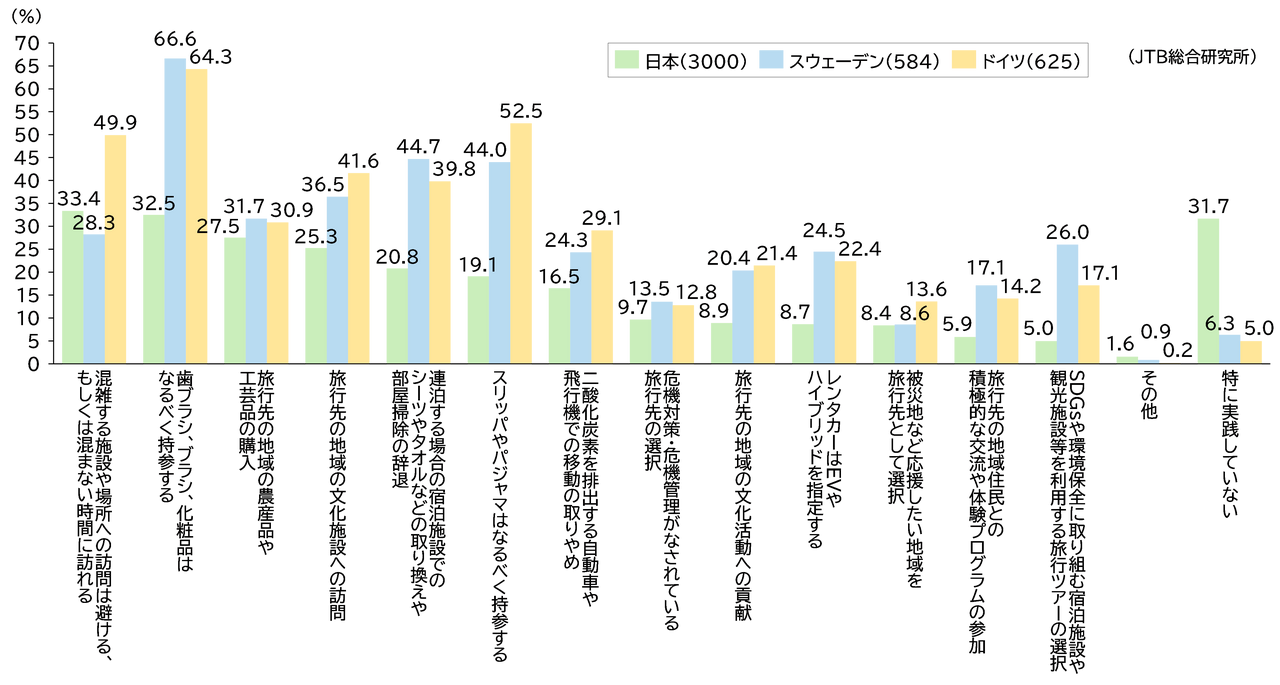

旅行中に「実際に実践していること」の上位3つは、スウェーデンが「歯ブラシ、ブラシ、化粧品はなるべく持参する(66.6%)」、「連泊する場合の宿泊施設でのシーツやタオルなどの取り換えや部屋掃除の辞退(44.7%)」、「スリッパやパジャマはなるべく持参する(44.0%)」でした。ドイツの1位はスウェーデン同様「歯ブラシ、ブラシ、化粧品はなるべく持参する(64.3%)」で、「スリッパやパジャマはなるべく持参する(52.5%)」、「混雑する施設や場所への訪問は避ける、もしくは混まない時間に訪れる(49.9%)」と続きました。日本の上位3つは「混雑する施設や場所への訪問は避ける、もしくは混まない時間に訪れる(33.4%)」「歯ブラシ、ブラシ、化粧品はなるべく持参する(32.5%)」、「旅行先の地域の農産品や工芸品の購入(27.5%)」でした。スウェーデン、ドイツで「歯ブラシ、ブラシ、化粧品の持参」や「スリッパやパジャマの持参」の実施率が高いのは、日本は海外より宿泊施設のアメニティの提供や、貸し出し品が充実している影響があると思われます。「特に実践していない」はスウェーデン6.3%、ドイツ5.0%に対し、日本は31.7%と大幅に高く、日常生活同様、日本人の旅行中のSDGsに関わる行動の実践率は非常に低い結果でした(図表9)。

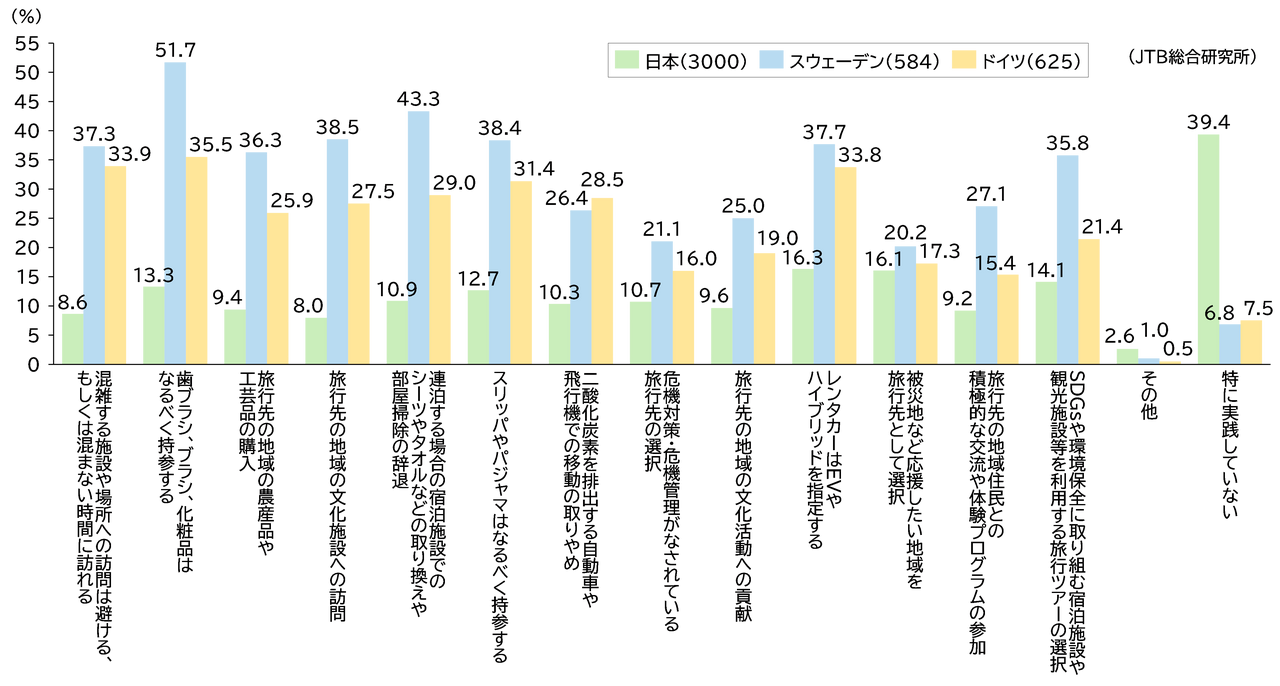

今後旅行中に実践したい行動の上位3つは、スウェーデンは「歯ブラシ、ブラシ、化粧品はなるべく持参する(51.7%)」、「連泊する場合の宿泊施設でのシーツやタオルなどの取り換えや部屋掃除の辞退(43.3%)」、「旅行先の地域の文化施設への訪問(博物館・郷土資料館・文化財など)(38.5%)」でした。ドイツの1位も「歯ブラシ、ブラシ、化粧品はなるべく持参する(35.5%)」で、次に「混雑する施設や場所への訪問は避ける、もしくは混まない時間に訪れる(33.9%)」、「レンタカーはEVやハイブリッドを指定する(33.8%)」、となりました。日本は「レンタカーはEVやハイブリッドを指定する(16.3%)」、「被災地など応援したい地域を旅行先として選択(16.1%)」、「SDGsや環境保全(カーボンオフセットを含む)に取り組む宿泊施設や観光施設等を利用する旅行ツアーの選択(14.1%)」でした。「特に実践したいものはない」はスウェーデン6.8%、ドイツ7.5%に対し、日本は39.4%という関心の低い結果となりましたが、日本人の意識には、当レポートのその2でも言及したように、「旅先くらいは考えたくない/面倒くさい」「あらかじめ用意されている」が根底にあるといえます(図表10)。

実践率上位の行動ではありませんが、スウェーデン、ドイツでは「二酸化炭素を排出する自動車や飛行機での移動を取りやめ」、「レンタカーはEVやハイブリッドを指定する」、「旅行先の地域の文化活動への貢献」がいずれも20%以上あり、今後の実践意向もより高くなっている点は注目です。また「SDGsや環境保全に取り組む宿泊施設や観光施設等を利用する旅行ツアーの選択」や「旅行先の地域住民との積極的な交流や体験プログラムの参加」の実践率や今後の意向が日本と比べ大幅に高く、地域側にとっては地域ならではのストーリーを活かした活動の提供を広げる場と機会になりそうです。

(図表9) 旅行中におけるSDGsに関わる行動の実践率 (複数回答)

(図表10) 旅行中におけるSDGsに関わる行動の今後の実践意向 (複数回答)

【スウェーデン、ドイツで持続可能な取り組みを重視したツアーや旅行商品の、価格が高くなった場合の購入意向】

6. ドイツは全体的に、価格が高くても購入する意向が高い。内容別では、ドイツは「訪問地の産品の使用(地産地消)(76.6%)」、「フェアトレード商品の使用(76.0%)」、スウェーデンは「カーボンオフセットや再生可能エネルギーの活用(66.3%)」、「訪問地の産品の使用(地産地消)(65.1%)」

SDGsは旅行・観光分野でも取り組みが進み、地域や旅行会社などは商品やサービスの企画にも力を入れています。しかしながら、取り組みを重要視したツアーや旅行商品は従来型のものよりも料金が高くなるケースも少なくありません。また調査では、日本人の旅行や観光地に対する持続可能性への関心は低いことが分かりました。そこで、旅行中でも意識や行動が比較的高いスウェーデン、ドイツの旅行者に、持続可能な取り組みを重視したツアーや旅行商品に関する具体的な内容を提示し、価格が高くなった場合の購入意向を聞きました。

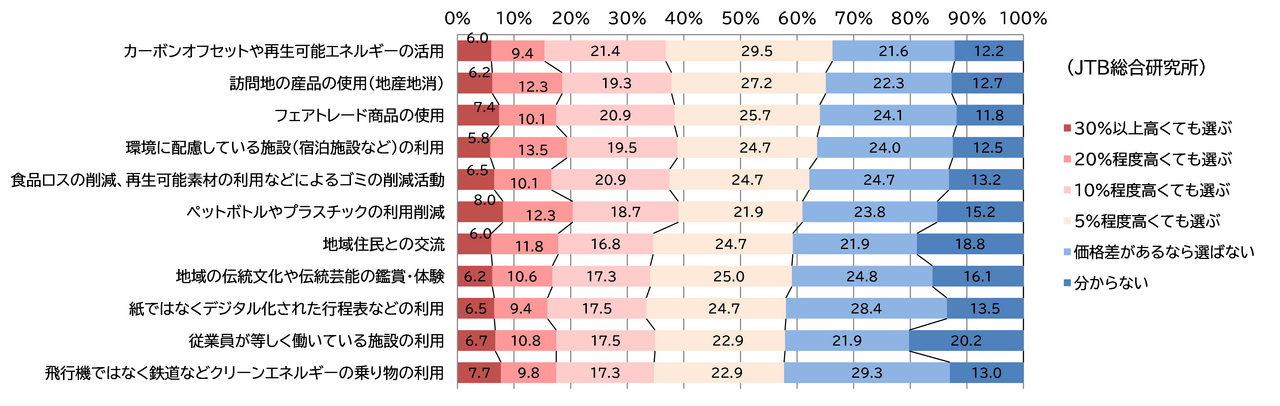

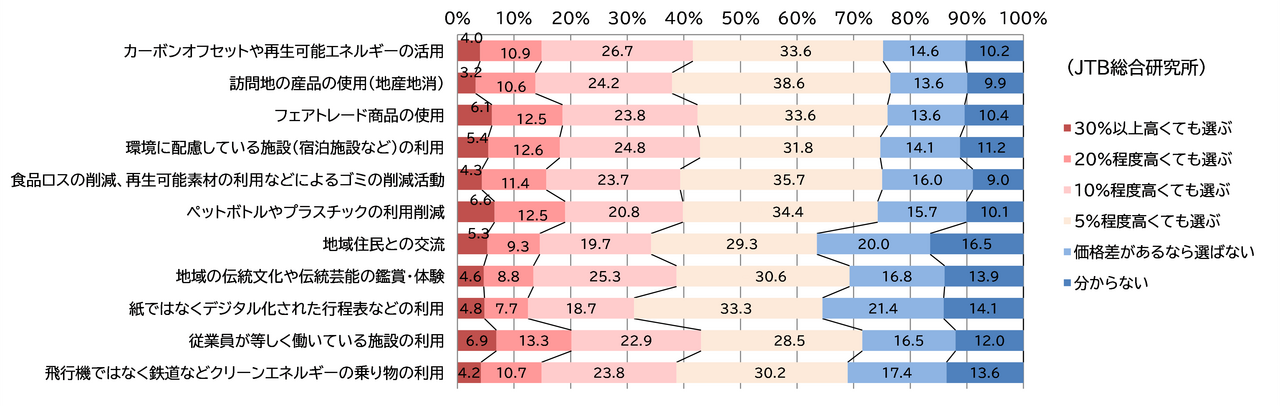

全体的には、ドイツの方がスウェーデンと比べて価格が高くなっても購入意向は高い結果となりました。内容別では、ドイツで価格が高くなっても購入意向が高かったもの上位3つは、「訪問地の産品の使用(地産地消)(76.6%)」、「フェアトレード商品の使用(76.0%)」、「カーボンオフセットや再生可能エネルギーの活用(75.2%)」となりました。一方、最も購入意向が低かったもの2つは下位から「地域住民との交流(63.6%)」、「紙ではなくデジタル化された行程表などの利用(64.5%)」でした。スウェーデンの上位3つは「カーボンオフセットや再生可能エネルギーの活用(66.3%)」、「訪問地の産品の使用(地産地消)(65.0%)」、「フェアトレード商品の使用(64.1%)」でした。購入意向が低い最下位2つは「飛行機ではなく鉄道などクリーンエネルギーの乗り物の利用(57.7%)」、「従業員が等しく働いている施設の利用(57.9%)」でした。地産地消やカーボンオフセットが高い点は共通していました。また「飛び恥」運動はスウェーデンから生まれたといわれていますが、ドイツの方が価格は高くても「飛行機ではなく鉄道などクリーンエネルギーの乗り物の利用」の割合が68.9%と高い結果となっています。

とはいえ、許容できる価格幅はどの内容も「5%程度高くても選ぶ」が最も多く、「20%程度高くても選ぶ」と「30%以上高くても選ぶ」割合が高い上位2つは、スウェーデンで「ペットボトルやプラスチックの利用削減(合計値20.3%)」、「環境に配慮している施設(宿泊施設など)の利用(合計値19.3%)」、ドイツで「従業員が等しく働いている施設の利用(合計値20.2%)」、「ペットボトルやプラスチックの利用削減(合計値19.1%)」でした(図表11)。

(図表11) SDGsを重要視したツアーや旅行商品・サービスの価格と購入意向(スウェーデン、ドイツ) (複数回答)

<スウェーデン>

<ドイツ>

【旅行でSDGsを意識するために、地域や商品・サービスの提供側が行うべき情報発信や推進活動】

7. スウェーデン、ドイツの1位は「世界的な認定機関から"持続可能な観光を推進する旅行先"としての認証がある」

スウェーデン、ドイツの2位は「宿泊施設の予約サイトを通じて、施設のサスティナビリティの取り組みが分かる」

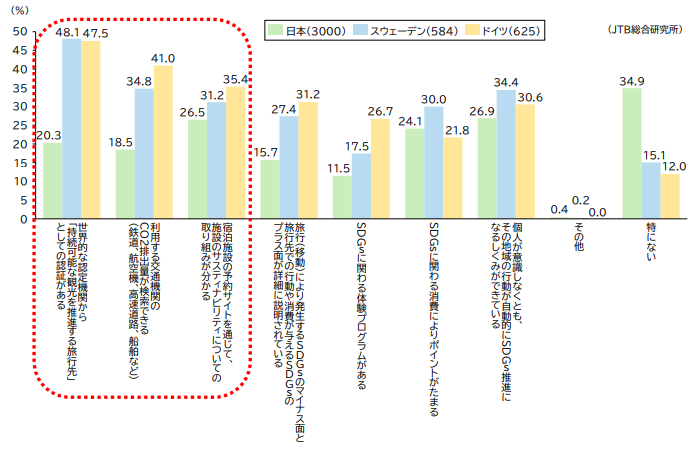

「SDGsに関わる消費によりポイントがたまる」はスウェーデンが30.0%、ドイツが21.8%、日本は24.1%

最後に、コロナ禍前に問題視されていた「観光公害」や、ここ何年かのSDGsへの関心の高まりを踏まえて、旅行者の立場として「旅行に行く際にもっと持続可能性を意識するようになるには、地域や旅行商品・サービスの提供側がどんな情報発信や推進活動をするといいと思うか」について聞きました。

スウェーデンとドイツはいずれの項目も日本と比べて選択率が高く、逆に「特にない」はスウェーデン15.1%、ドイツ12.0%と日本の34.9%より大幅に少ない結果となり、両国の旅行・観光分野へのSDGsの理解の高さがうかがえます。最も選択率が高かった項目の上位2つはスウェーデン、ドイツともに同じで、1位は「世界的な認定機関から"持続可能な観光を推進する旅行先"としての認証がある(スウェーデン48.1%、ドイツ47.5%)」、2位が「利用する交通機関のCO2排出量が検索できる(鉄道、航空機、高速道路、船舶など)(スウェーデン34.8%、ドイツ41.0%)」でした。3位はスウェーデンが「個人が意識しなくとも、その地域の行動が自動的にSDGs推進になるしくみができている(例:センサー利用で自動的に電気が消える、ペットボトルの自販機撤去とタンブラーの貸出など)(34.4%)」、ドイツの3位は「宿泊施設の予約サイトを通じて、施設のサスティナビリティ(持続可能)についての取り組みが分かる(35.4%)」でした。日本の上位3つは、「個人が意識しなくとも、その地域の行動が自動的にSDGs推進になるしくみができている(26.9%)」、「宿泊施設の予約サイトを通じて、施設のサスティナビリティ(持続可能)についての取り組みが分かる(26.5%)」、「SDGsに関わる消費によりポイントがたまる(24.1%)」でした。

ドイツはほぼすべての項目で選択率が高かったのですが、上位の項目をみると、認証や排出量の検索、取り組みに関する情報公開など、地域や企業などの対応が可視化できる内容の割合が高く、また「SDGsについての体験プログラムがある(26.7%)」も関心が高い傾向がみられました。その一方で、「SDGsに関わる消費ポイントがたまる(21.8%)」は3ヵ国で最も低い結果となりました。「世界的な認定機関から"持続可能な観光を推進する旅行先"としての認証がある」はスウェーデン、ドイツで半数近くが選択していたにもかかわらず、日本では20.3%しかなく、認識に大きな差があることが分かりました(図表12)。

(図表12) 旅行中にSDGsを意識するために、地域や商品サービスの提供者側に希望すること (複数回答)

【旅行者のSDGsに対する意識と行動、3カ国比較のまとめ】

今回のレポートは、日本の生活全般、日本人の旅行・観光、欧州の先進国との旅行者の比較と、3つの視点で3回にまとめました。調査を通して見えてきたことは、日本ではSDGsの知識としての認知は広がっているものの、現時点での取り組みは国や企業の主導であることです。生活者の本質的な意義の理解や、自発的な行動はこれからであるといえます。特に、スウェーデン、ドイツと比べて、日本は日常生活で実践できている行動が、旅行中になると大幅に低くなったこと、アンケートの設問に対する回答全般に、「特にない」、「分からない」の選択率が高かったことは、これからの日本の旅行・観光分野におけるSDGsの取り組みに対して様々な問題提起をしてくれました。また国際的な人の往来の再開に向け、世界の基準を意識した、共感される持続可能な地域づくりが必要と考えられます。

3カ国を比較して、SDGsが最も行動に表れていたのはドイツです。前述の通り、SDGsという言葉の理解や認知度は日本より低かったものの、国をあげた独自の「ドイツ持続可能な開発戦略(GSDN)」の取り組み開始がSDGsより早く、個人の行動も考え方も最も前向きで、一朝一夕でつくられるものではないと認識しました。また、ドイツ、スウェーデンでは、旅行でSDGsを意識するために観光地や企業に望むこととして、持続可能な観光地推進の認証や排出量の検索、取り組みに関する情報公開など、対応が可視化できることを求める傾向がありました。世界的な観光ガイドブック「ロンリープラネット」が2022年に薦めたい地域として、日本の「四国」を第6位に選出しましたが、その評価ポイントの1つに「持続可能な観光実践への取り組み」が挙げられていました。こうした評価は今後、国際的な人の往来が再開された時に大きな力を発揮すると推察されます。

日本人は日常に比べ、旅行中のSDGsにつながる行動の実践が大幅に低い結果となりました。調査結果から、ある意味、日本では"おもてなし"や"気働き"という名のもとに、何でもしつらえてある環境があたり前であるということが、旅行者に旅行中は考えたくないという状況をつくってきたのかもしれません。おもてなしを極めると、SDGsに反する一面もあると考えられます。コロナ禍で非接触化が進み、これまで当たり前に享受できたおもてなしの提供が難しくなっているものもあります。これを機に、持続可能性という観点で共感される地域づくりを見直すことも必要かもしれません。

(株)JTB 総合研究所 企画調査部

03‐6260‐1211

contact@tourism.jp

<調査分析および執筆>

波潟、牧野、中尾

www.tourism.jp