SDGsに対する生活者の意識と旅行についての調査(2022)

~その1 日常全般における生活者の認知度、実践、消費~

株式会社JTB

●認知度は「言葉を聞いたことがある程度」59.2%、「詳しく知っている」6.8%、「17のゴールは知っている」18.3%

・若い年代は認知度が高いが、「知らない・聞いたことがない」も他の年代より高く、二極化がみられる

・認知度が高いほどSDGsは重要と思う割合が高いが、同じ認知度なら女性の方が重要だと認識している

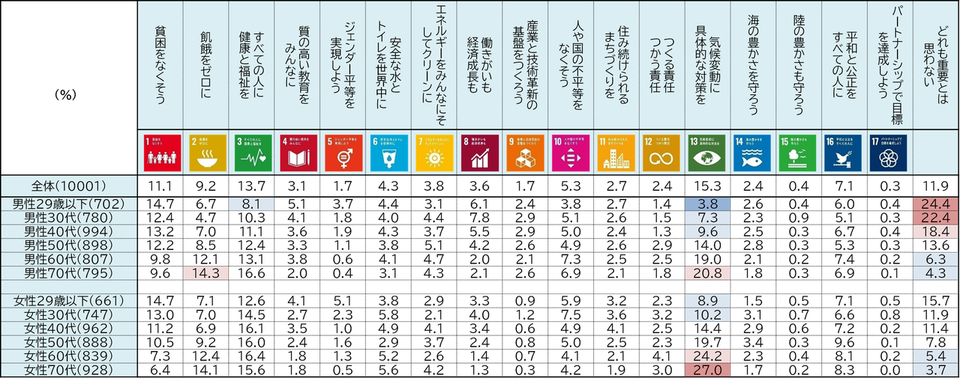

●SDGs17のゴールで最も重要だと感じるのは「気候変動(15.3%)」「すべての人に健康と福祉を(13.7%)」

・意識は年代で異なり、29歳以下男女は「貧困をなくそう(共に14.7%)」が高く、「気候変動」は10%未満

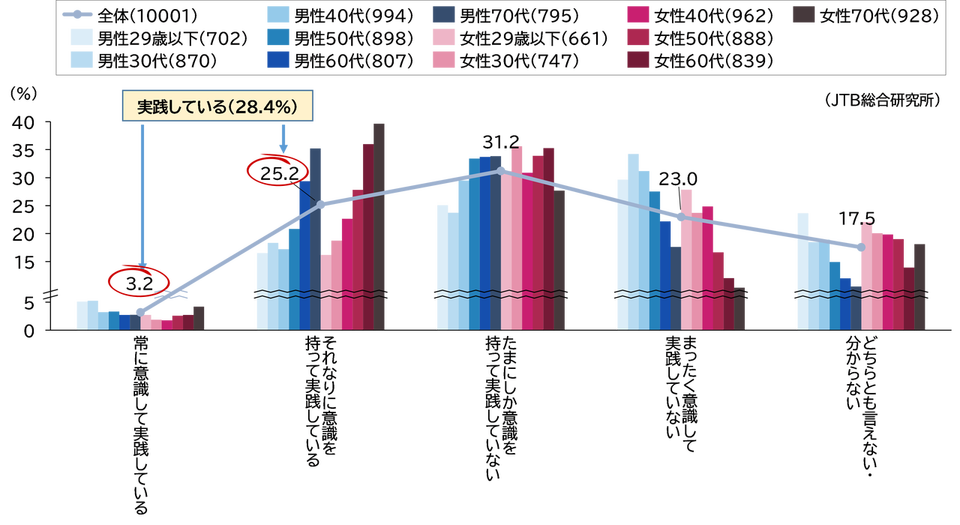

●日常でSDGsを意識した行動をする割合、「常に意識して実践(3.2%)」「それなりに意識を持って実践(25.5%)」「たまにしか意識して実践していない(31.2%)」

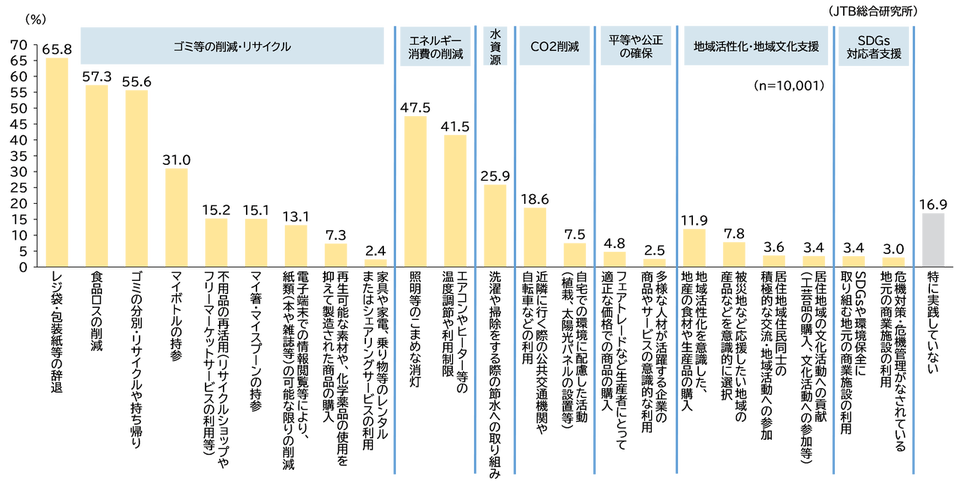

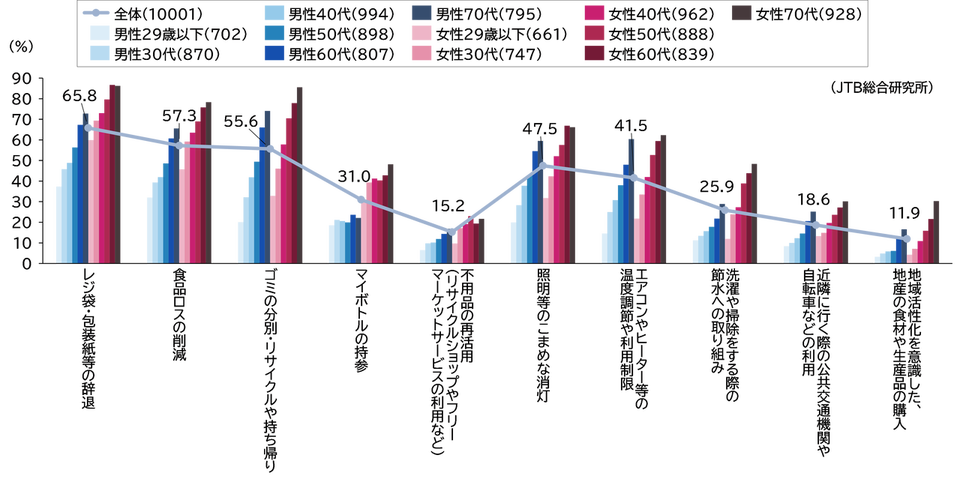

・具体的に実践することは、「レジ袋・包装紙などの辞退(65.8%)」「食品ロスの削減(57.3%)」「ゴミの分別・リサイクルや持ち帰り(55.6%)」「照明等のこまめな消灯(47.5%)」

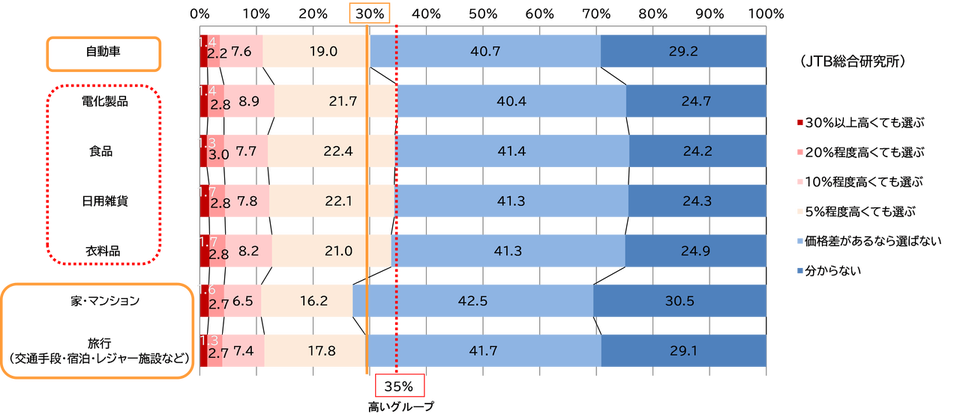

●SDGsの取り組みを重視した商品(自動車、電化製品、食品、日用雑貨、衣料品、家・マンション、旅行)の購入は「価格が高くても買う」が高いのは、電化製品、食品、日用雑貨、衣料品でいずれも約35%、旅行は29.2%

・旅行は購入の際の留意点の選択率が低く、「提供する企業の取り組む姿勢やイメージのよさ(10.1%)」が最高

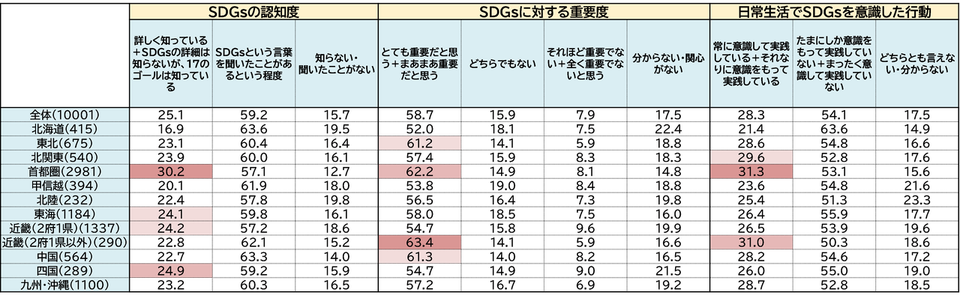

●SDGsの認知度が高い地域、「首都圏(30.2%)」「四国(24.9%)」「近畿2府1県(24.2%)」「東海(24.1%)」

重要度が高い地域は「近畿2府1県以外(63.4%)」「首都圏(62.2%)」「中国(61.3%)」「東北(61.2)」

・SDGsを意識した行動をする割合が高い地域は首都圏(31.3%)、近畿2府1県以外(31.0%)、北関東(29.6%)

(株)JTB総合研究所(東京都品川区 代表取締役社長執行役員 野澤 肇)は、「SDGsに対する生活者の意識と旅行(2022) その1」の調査研究をまとめました。当社は生活者の消費行動と旅行に関する調査分析を多様な視点で継続的に行っています。

SDGs(持続可能な開発目標 Sustainable Development Goals)とは、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っています。現在、国をはじめ自治体や企業が積極的に取り組み、多くのメディアが取り上げ、社会の関心が高まっています。当社は、観光の持続可能性について、地域と旅行者がどのような関係性を築いていくべきかを検討するために、SDGsに対する生活者の意識および旅行時の意識や行動の把握を行うこととしました。本稿「その1」では生活者全体の認知度、意識、行動について、「その2」では旅行者の意識と行動についてまとめました。なお、「その3」では、スウェーデン、ドイツ、日本の旅行者の比較を行い、2月に発表する予定です。

【調査概要】

調査方法:インターネットアンケート調査

対象者 :

事前調査…全国に居住する18~79歳の男女10,001人を対象、人口分布に応じて割り付け実施

本調査 …過去3年間(2018年12月以降2021年11月まで)に1泊以上の国内旅行をした3,000人を対象

調査時期:2021年12月17日~12月21日

【生活者のSDGsの認知度、社会における重要性の認識】

1.認知度は「言葉を聞いたことがある程度」59.2%、「詳しく知っている」6.8%、「17のゴールは知っている」18.3%

男性、若い年代は「知っている」割合が高い一方、若者男女は「知らない・聞いたことがない」も高く、二極化が見られる

認知度が高いほど重要と思う割合は高まるが、同じ認知度ならば、女性の方が男性より重要と思う割合が高い

ここ何年かで、地域や企業のSDGsに関する取り組みを知る機会が増えました。教育現場でも細やかなSDGs教育が行われていますが、生活者の側からみて、SDGsはどの程度認知され意識が高まっているのか、全体像を把握しました。

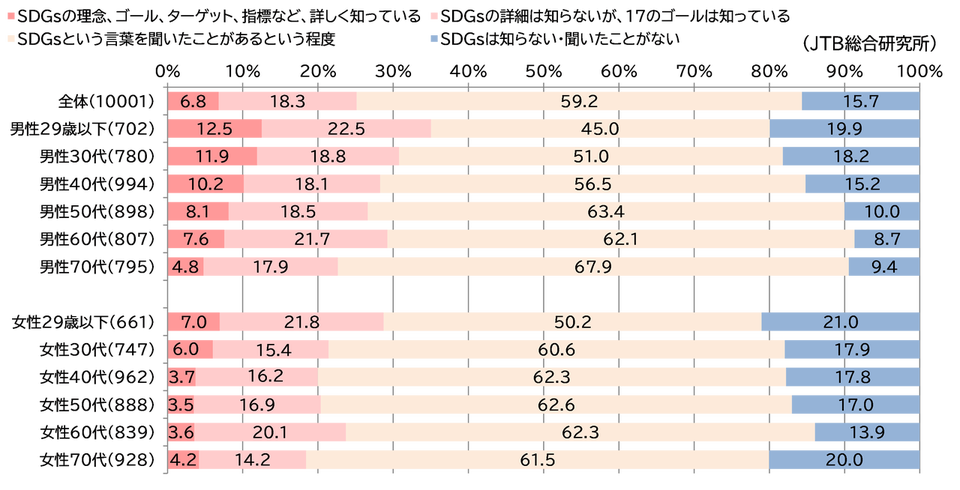

認知度については、全体では「言葉を聞いたことがある程度(59.2%)」の割合が最も高くなりました。「SDGsの理念、ゴール、ターゲット、指標など詳しく知っている」は6.8%、「SDGsの詳細は知らないが、17のゴールは知っている」は18.3%で、この2つを合算した「知っている」は25.1%になりました。「知らない・聞いたことがない」は15.7%でした。性年代別でみると、「詳しく知っている」割合が高かったのは男性で、若い年代ほど高くなる結果となりました。特に男性29歳以下および30代は「理念、ゴール、ターゲット、指標など詳しく知っている」が高く(全体6.8%、29歳以下12.5%、30代11.9%)、「17のゴールは知っている」と合わせると共に3割以上が「知っている」と答えています。しかしながらこれらの性年代は「知らない・聞いたことがない」も他の年代に比べて高く、知っている人も多いが知らない人も多いという二極化が見られます。また女性29歳以下も「詳しく知っている(7.0%)」、「17のゴールは知っている(21.8%)」と女性の中では認知度が最も高いものの、「知らない」も21.0%と全体の中で最も高く、同様に二極化が見られました(図表1)。

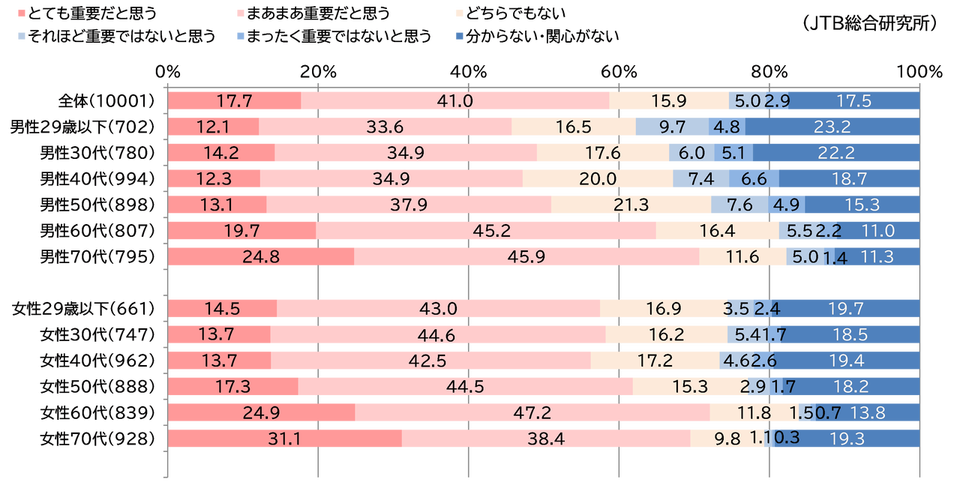

重要性の認識については、「とても重要だと思う」と考える割合は全体で17.7%、「まあまあ重要だと思う」は41.0%でした。「まったく重要ではない」は2.9%、「それほど重要ではない」が5.0%となる一方で、「分からない・関心がない」は17.5%でした。重要と考えるのは女性の方が高く、男女とも上の年代ほど重要と考える割合が高くなりました。認知度は男性、若い年代が高くなった一方で、重要性の認識は女性、上の年代が高い結果となりました。

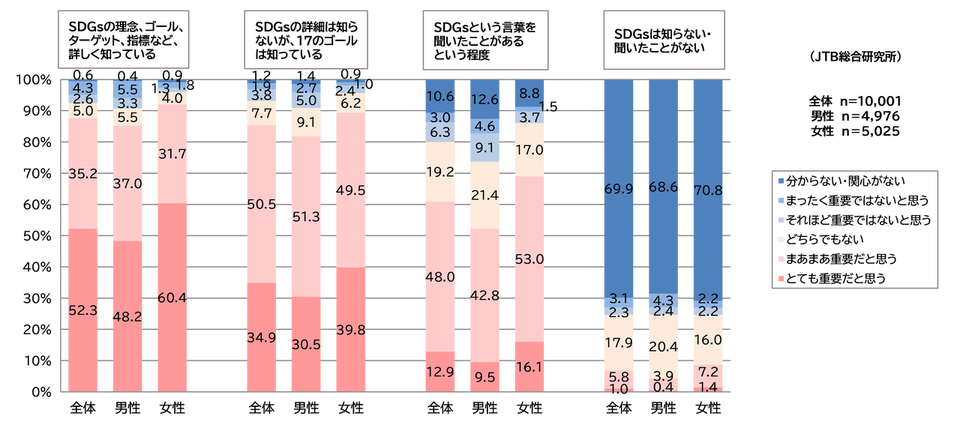

認知度と重要性の関係を見てみると、全体では男女とも、認知度が高いほど重要だと思う割合も高くなることが分かりました。認知度別・男女別でみると、「詳しく知っている」と答えた人のうち「とても重要だ」と思う人の割合は全体52.3%、男性48.2%、女性60.4%となり、女性が12.2ポイント多い結果となりました。「17のゴールは知っている」で「とても重要だ」と思う人の割合は、全体34.9%、男性30.5%、女性39.8%と9.3ポイント差で女性が高くなりました。認知度が高ければSDGsの重要性の認識も高くなりますが、一方で同じ認知度なら女性の方が重要だと感じる割合が高く、その差も相応にあることが分かります(図表2、3)

(図表1) SDGsの認知度(理念、ゴール、ターゲットなど) 性年代別 (単一回答)

(図表2)SDGsに対する重要性についての意識 性年代別 (単一回答)

(図表3) SDGsの認知度別の重要性についての意識 男女別 (単一回答)

【SDGsの17のゴールの重要性の認識とSDGsに関する情報源】

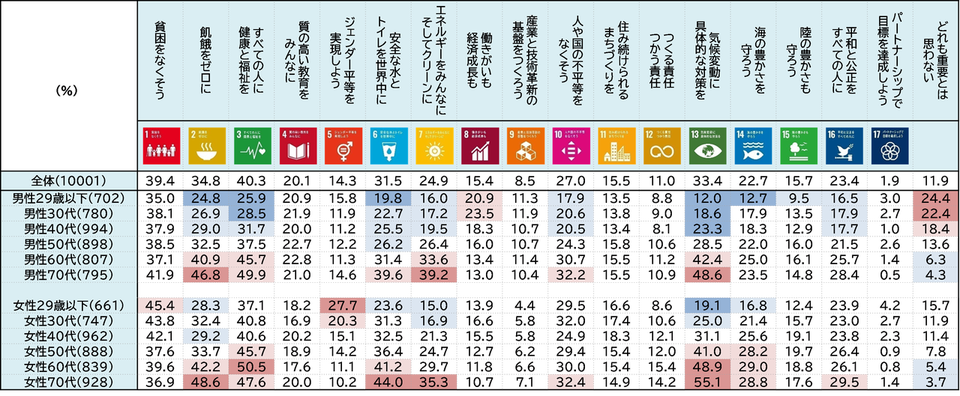

2.最も重要だと思うゴールは、上位から「気候変動に具体的な対策を(15.3%)」「すべての人に健康と福祉を(13.7%)」

ゴールの意識は年代で異なり、29歳以下男女は「貧困をなくそう(共に14.7%)」が最も高く、「気候変動」は10%未満

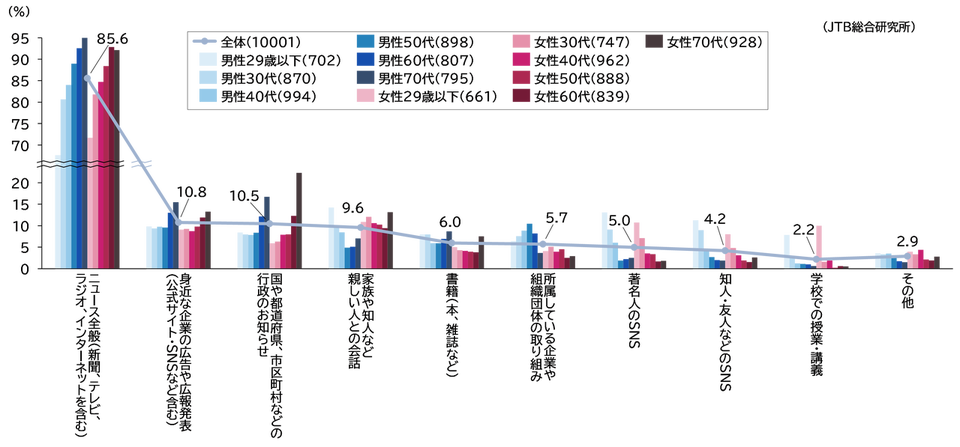

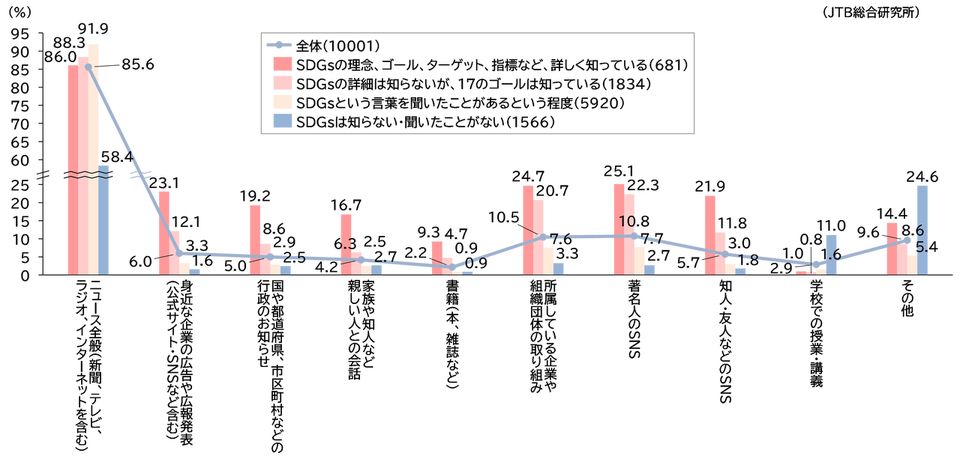

SDGsの情報源は「ニュース全般(85.6%)」「身近な企業の広告・広報(10.8%)」「国・行政からのお知らせ(10.5%)」

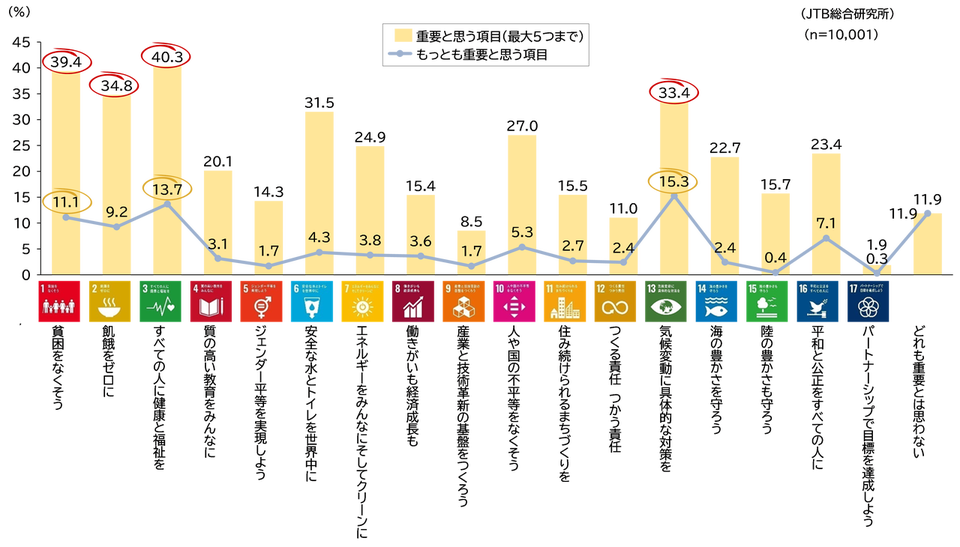

次に、SDGsを構成する17のゴールについて回答者に説明をした上で、重要と思うゴールを5つ以内で選択してもらい、その中から最重要と思うゴールを1つ選択してもらいました。選択率が高かったゴールは、上から「すべての人に健康と福祉を(40.3%)」「貧困をなくそう(39.4%)」「飢餓をゼロに(34.8%)」「気候変動に具体的な対策を(33.4%)」の順でしたが、最重要と考えるゴールは上位から「気候変動に具体的な対策を(15.3%)」「すべての人に健康と福祉を(13.7%)」「貧困をなくそう(11.1%)」でした。また「どれも重要とは思わない」は11.9%ありました(図表4)。

重要だと思うゴールは性年代別で異なる結果となりました。「どれも重要とは思わない」はすべての年代で男性の方が高く、特に男性29歳以下(24.4%)、男性30代(22.4%)は2割以上が重要なものがないと答えています。最重要と考える人の割合が最も高かった「気候変動」については、すべての年代で女性の方が高く、また上の年代ほど重要と考える結果となりました。注目すべきは、「気候変動」は男性29歳以下では全体15.3%に対して3.8%しかなく、17のゴール全体の中で重要度が低いという結果でした。また17のゴールの多くで女性の方が選択率は高い傾向となりました。男性の選択率が高かったゴールは「質の高い教育」「エネルギー」「働きがいも経済成長も」「産業と技術革新の基盤」と経済活動に直結すると考えられる項目でした(図表5、6)。

SDGsに関する情報源を聞いたところ、マスメディアやネットによるニュースが大半を占めました。それ以外では、「身近な企業による広告や広報発表(公式サイト・SNSなど含む)(10.8%)」「国や都道府県、市町村などの行政のお知らせ(10.5%)」「家族や知人など親しい人との会話(9.6%)」が続きました。性年代別の特徴としては、日常生活における情報接点の傾向と合致し、男女29歳以下はニュースが低い代わりに「著名人、知人・友人などのSNS」や「家族や知人など親しい人との会話」が高くなりました(図表7)。SDGsの認知度別にどんな媒体から情報を得ることが多いのか調査したところ、「SDGsの理念、ゴール、ターゲット、指標など詳しく知っている」はニュース以外に「著名人のSNS(25.1%)」「所属している企業や組織団体の取り組み(24.7%)」「身近な企業の広告や広報発表(23.1%)」など幅広い接点があり、情報感度の高さがうかがえます。「詳細は知らないが、17のゴールは知っている」も「所属している企業や組織団体の取り組み(20.7%)」「著名人のSNS(22.3%)」については「詳しく知っている」と近い結果となりました。「SDGsという言葉を聞いたことがある程度」という人は、「ニュース」は91.6%と最も高いながらも、他の手段からSDGsの情報を得る機会は少ないことが分かりました(図表8)。

(図表4) SDGsの17のゴールに対する重要性の意識について (複数回答)

(図表5) SDGsの17のゴールの中で最重要と考えるゴール 性年代別 (単一回答)

(図表6) SDGsの17のゴールの中で重要と考えるゴール(5つまで) 性年代別 (複数回答)

(図表7)SDGsに関する情報源 性年代別 (複数回答)

(図表8)SDGsに関する情報源 認知度別 (複数回答)

【日常生活でのSDGsを意識した行動の有無と、具体的な行動の実践状況(自己評価)】

3.「常に意識して実践」3.2%、「それなりに意識を持って実践」25.2%、「たまにしか意識して実践していない」は31.2%

SDGsや環境保全につながる具体的な行動は、「レジ袋・包装紙などの辞退(65.8%)」「食品ロスの削減(57.3%)」「ゴミの分別・リサイクルや持ち帰り(55.6%)」「照明等のこまめな消灯(47.5%)」

次に、日常生活においてSDGsを意識した行動をしていると思うかを自己評価してもらいました。全体では「常に意識して実践している」は3.2%、「それなりに意識を持って実践している」は25.2%、「たまにしか意識をもって実践していない」は31.2%、「まったく意識して実践していない」は23.0%でした。「どちらとも言えない・分からない」は17.5%と比較的大きな数字となりましたが、調査には「SDGsは知らない・聞いたことがない」人も含まれていることとも関連すると考えられます。性年代別では、「常に意識をして実践している」が平均値以上だったのは、男性30代・29歳以下、女性70代以上、「それなりに意識を持って実践している」は男女とも年代が上るほど高くなり、男性60代・70代、女性50代以上が平均値より高くなりました。「まったく意識して実践していない」が平均より高かったのは、男性50代以下、女性40代以下と、年代が下がるほど実践できていないことが分かりました(図表9)。

では具体的にどのような行動を実践しているのでしょうか。SDGsや環境保全につながる行動について、どのようなことを実践しているか項目ごとに自己評価してもらいました。全体で実践できている割合が高かったのは、「レジ袋・包装紙などの辞退(65.8%)」「食品ロスの削減(57.3%)」「ゴミの分別・リサイクルや持ち帰り(55.6%)」「照明等のこまめな消灯(47.5%)」でした。これらは、SDGsの概念に直結するからというよりも、以前からあるゴミ削減や節約に加え、レジ袋有料化など仕組みやルール作りによってとられる行動が多くなったものと考えられます(図表10)。なお一部の行動について性年代別でみたところ、ほとんどの行動で実践率は年代が上になるほど高くなり、多くの項目で女性の方が男性より高い傾向でした。「マイボトルの持参」は年代では差は大きくないものの、男女別では女性の方が実践率は高い結果でした(図表11)。

(図表9) 日常生活におけるSDGsを意識した行動 性年代別 (単一回答)

(図表10) 日常生活における、SDGsや環境保全につながる行動の実践率 (複数回答)

(図表11) 日常生活における、SDGsや環境保全につながる行動の実践率(一部抜粋) 性年代別 (複数回答)

【SDGsの取り組みを重視した商品・サービスに対する購買意向と価格について】

4.SDGsの取り組みを重視した商品(自動車、電化製品、食品、日用雑貨、衣料品、家・マンション、旅行)の購入は、「価格が高くても買う」は、電化製品、食品、日用雑貨、衣料品が高く、共に約35%、価格差は5%以内が過半数

全品目で「価格差があるなら選ばない」は4割だが、「分からない」が品目で異なり、「価格が高くても買う」に影響

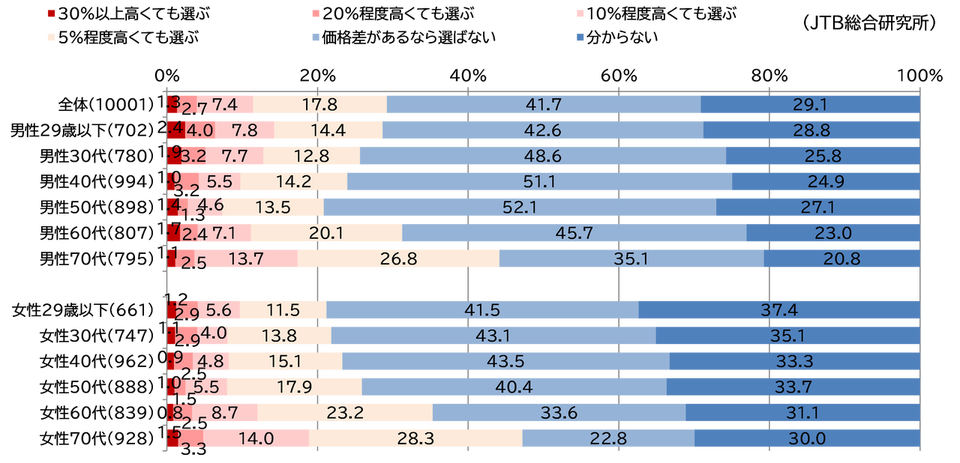

企業は近年SDGsの取り組みを積極的に進め、それに合致する商品やサービスの提供が増えています。消費者はSDGsの取り組みを重視した商品なら通常より高い価格でも購入するのか、どの程度の価格差なら購入するのか、自動車、電化製品、食品、日用雑貨、衣料品、家・マンション、旅行について聞きました。その結果、全品目で約4割が「価格差があるなら選ばない」という結果となりましたが、「分からない」と答えた人が品目別で異なり、そのため「価格が高くても買う」に差が表れ、品目が大きく2つに割れました。「価格が高くても買う」が高い方のグループは約35%で、電化製品、食品、日用雑貨、衣料品が含まれます。低い方のグループは、5ポイント低い30%前後で、自動車、家・マンション、旅行となりました。いずれの品目も「5%程度高いなら購入」が「価格が高くても買う」の過半数を占める結果となりました(図表12)。

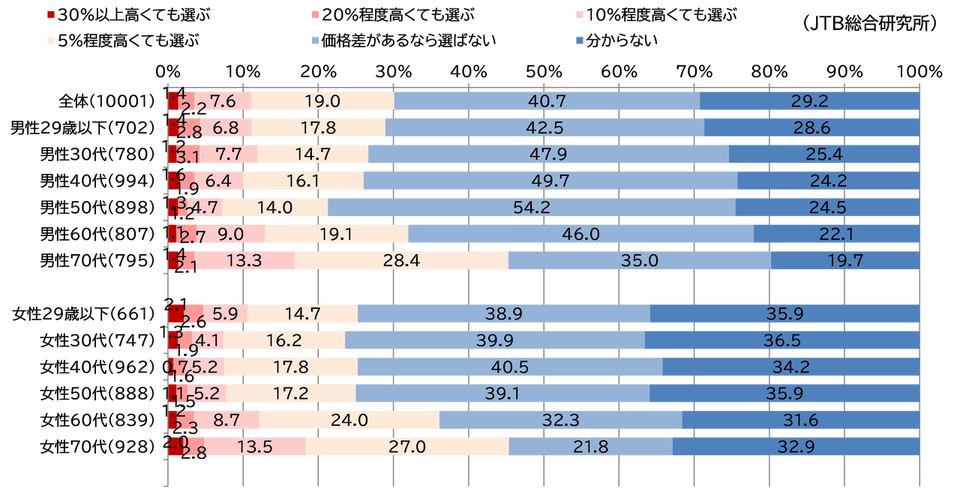

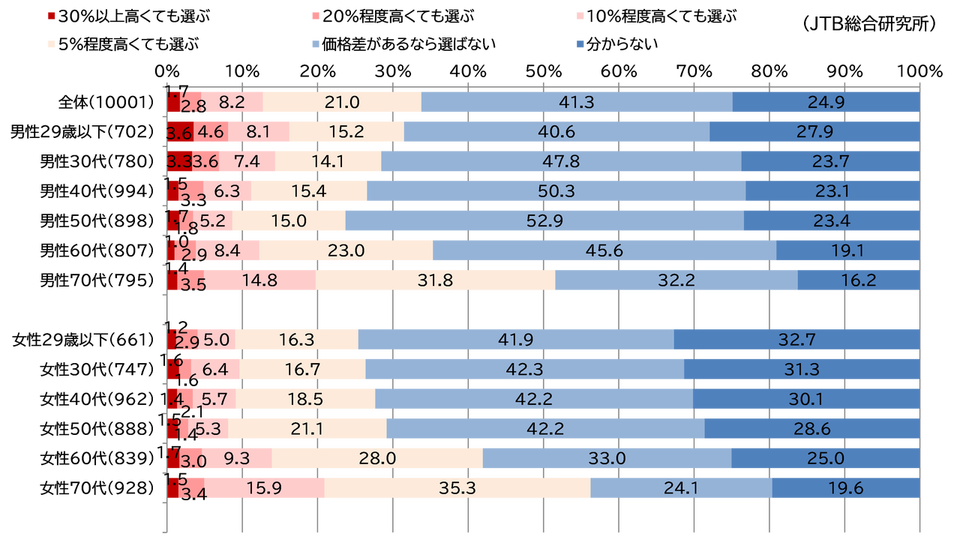

自動車、衣料品、旅行について、性年代別に比較したところ、衣料品はすべての性年代において「価格が高くても購入する」が自動車、旅行より少しずつ高くなりました。またいずれの品目も、「価格が高くても購入する」は似たような傾向が見られ、男性では購入意向が高い順から、男性70代、60代、29歳以下となり、男性50代、40代は最も低い結果となりました。女性は、年代が上になるほど「価格が高くても購入する」が高くなる傾向がありました。ただし、自動車に関しては、女性50代以下はあまり大きな違いは見られませんでした。また男性50代、40代は「価格差があるなら選ばない」と答える割合がいずれの品目も50%以上と高い結果になりました。「分からない」は全体的に女性が多く、年代が下がると高くなる傾向が見られました(図表13、14、15)。

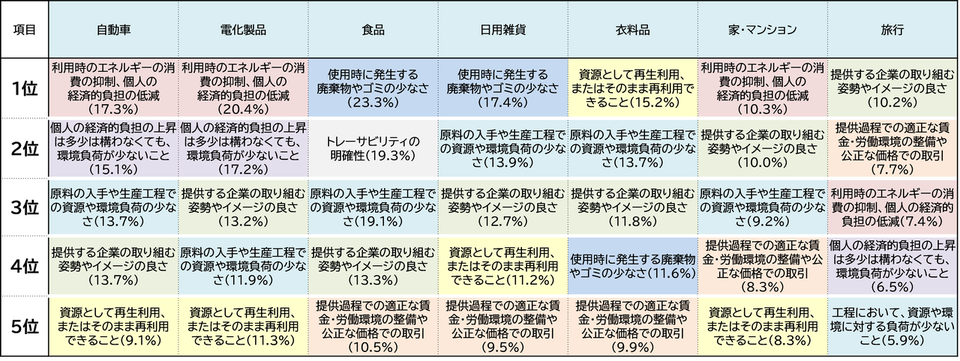

品目別に、購入の際に留意するSDGsの視点について聞いたところ、結果は図表16の通りになりました。自動車、電化製品、家・マンションで最も高かったのは「利用時のエネルギーの消費の抑制、個人の経済的負担の低減(自動車17.3%、電化製品20.4%、家・マンション10.3%)」でした。自動車、電化製品では2番目に「個人の経済的負担の上昇は多少構わなくても、環境負荷が少ないこと(同15.1%、同17.2%)」があげられました。食品、日用雑貨は「使用時に発生する廃棄物やゴミの少なさ(食品23.3%、日用雑貨17.4%)」が最も高い結果となりました。「旅行」については全体的に選択率が低くなりましたが、利用が継続しないサービス商品であることが理由の1つとして考えられます。そのようななかで高い傾向を示したものは、「提供する企業の取り組む姿勢やイメージの良さ(10.2%)」「提供過程での適正な賃金・労働環境の整備や公正な価格での取引(7.7%)」「利用時のエネルギーの消費の抑制、個人の経済的負担の低減(7.4%)」でした。

(図表12) SDGsの取り組みを重視した商品やサービスの購入意向と価格への意識 (単一回答)

(図表13) SDGsの取り組みを重視した商品やサービスの購入意向と価格への意識(自動車) 性年代別 (単一回答)

(図表14) SDGsの取り組みを重視した商品やサービスの購入意向と価格への意識(衣料品) 性年代別 (単一回答)

(図表15) SDGsの取り組みを重視した商品やサービスの購入意向と価格への意識(旅行) 性年代別 (単一回答)

(図表16) 購入の際に留意するSDGsの視点 (複数回答)

【居住地別のSDGsに対する生活者意識】

5.SDGsの認知度が高い地域は、首都圏(30.2%)、四国(24.9%)、近畿2府1県(24.2%)、東海(24.1%)

重要度が高いと認識している地域は、近畿2府1県以外(63.4%)、首都圏(62.2%)、中国(61.3%)、東北(61.2)

SDGsを意識した行動をする割合が高い地域は、首都圏(31.3%)、近畿2府1県以外(31.0%)、北関東(29.6%)

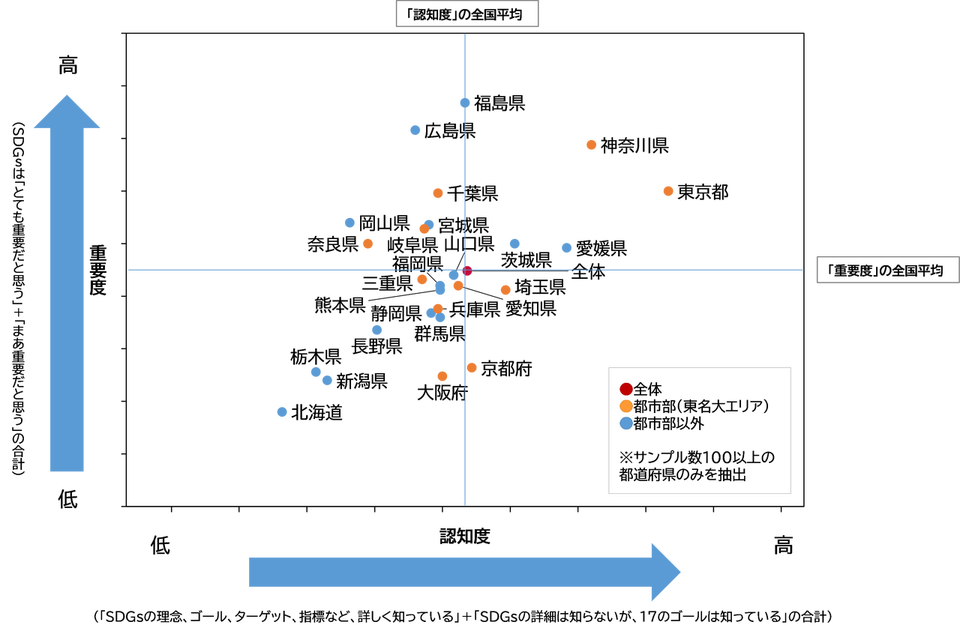

東京都や神奈川県では認知度・重要度ともに高く、福島県や広島県は重要度が高い傾向

最後に、SDGsの認知度、重要性の認識度を回答者の居住地の地域別に出しました。SDGsの認知度が高い地域は、首都圏(30.2%)、四国(24.9%)、近畿2府1県(24.2%)、東海(24.1%)。重要度が高いと認識している地域は、近畿2府1県以外(63.4%)、首都圏(62.2%)、中国(61.3%)、東北(61.2%)。SDGsを意識した行動をする割合が高い地域は、首都圏(31.3%)、近畿2府1県以外(31.0%)、北関東(29.6%)でした。首都圏がすべてにおいて高い傾向となりました(図表17)。

参考までに、認知度及び重要度を両軸とするポートフォリオに、サンプル数100以上の都道府県別データをプロットしたものが図表18です。これをみると、認知度、重要度ともに高い都道府県としては、東京都および神奈川県が突出していると言えます。逆に、両指標とも低いのは、北海道、新潟県、栃木県などとなっています。また、福島県や広島県などは重要度が高く、大阪府や京都府では重要度が低いという傾向がみられます。

(図表17) 居住地別のSDGsに対する意識(認知度・重要度・意識した行動) (単数回答)

(図表18) 居住地別のSDGsに対する意識(サンプル数100以上の都道府県、認知度・重要度) (単数回答)

【生活者のSDGsに対する意識と行動のまとめ】

総合的なまとめは「その3」のスウェーデン、ドイツとの比較の後になりますが、日本人の生活者について集計しながら注目したポイントを記します。

●SDGsの認知度は6割が「言葉を聞いたことがある程度」、認知度が高ければ重要性の認識も高くなる

「SDGsを知っている(詳しく知っている、17のゴールは知っている、の合算)」は25.1%で、認知度は4分の1程度といえます。認知度が高いほど重要だと感じる割合も高いことが分かりましたので、より多くの人に詳細を理解してもらうことが大切です。ただし認知度が高くても、日常的な行動や消費に結びついているわけではないことも分かりました。SDGsを知識として知るだけではなく、自分事として身近な日常生活の行動にどう活かすかなど、知識から行動の知恵に結びつけることが重要ではないでしょうか。現段階の日本はSDGsの知識の拡大期といえるでしょう。

●性年代別で意識と行動に違い、男女の若い年代と、男性40代・50代の意識や行動に注目

すべての設問に対して、性年代別で違いが明らかになりました。若い年代については、認知度は年代が若くなるほど高くなりましたが、知らない・聞いたことがないも多く、二極化が見られました。17のゴールは男女とも20代・30代は、「貧困をなくそう」がSDGsの代表格といえる「気候変動」より高くなりました。また全体では低いものの、若い年代、特に女性20代・30代は「ジェンダー平等を実現しよう」が平均値の倍あり、意識の高さがうかがえました。日常生活における具体的な行動は女性の方が実践率は高いものの、男女とも若くなるほど実践率が低い傾向でした。

男性40代・50代は日常の具体的な行動は平均以下になりました。さらにSDGsの取り組みを強化した商品やサービスの購入に関しては、自動車、衣料品、旅行を比較した際、値段が高くても買う」意向が全体の中で最も低い年代となりました。職場では役職者としてSDGsの中心的役割を担う年代でもあることから意外な結果となりました。

●コロナ禍のSDGsへの意識や行動の影響は、今後定点調査を続ければ明らかに

移動制限が行われ、リモートワークやオンライン授業を余儀なくされる環境下で影響を受けているのは若い世代と考えられますが、現時点ではそのことがSDGsに対する考え方にどのような影響を与えているのか、具体的に見えていません。17のゴールを見ると、重要と考えるゴールは、比較的シニアは「気候変動」「飢餓」「安全な水とトイレ」のような地球規模の問題が高く、逆に若い年代は「貧困」「健康と福祉」「飢餓」「働きがいと経済成長」と身近にもあり得る問題が高い傾向でした。当社の調査などでは、シニア層は国際問題など時事問題への関心が比較的高い傾向が見られ、背景に新聞やテレビのニュース番組を見る機会が多いことがあると推察できます。また、コロナ禍で生活の変化を余儀なくされた若者は身近なことを課題と考えているのかもしれません。こういった違いは自らの経験や日頃の情報接点とも関係しているかもしれません。今後定点調査をすることで明らかになると思われます。

(株)JTB 総合研究所 企画調査部

03‐6260‐1211

contact@tourism.jp

<調査分析および執筆>

波潟、牧野、中尾

www.tourism.jp