「歴史的な建築物がある集落や町並み (重要伝統的建造物群保存地区)」での観光に関する調査

株式会社JTB総合研究所

株式会社JTB総合研究所(東京都港区 代表取締役社長 野澤肇)は、「歴史的な建築物がある町並みに関する調査」を実施しました。当社は、生活者のライフスタイルや価値観が消費行動や旅行に与える影響に関する調査分析を継続的に行っています。

全国各地には城下町、宿場町、門前町のような歴史的な建築物のある集落や町並みが多く保存されています。そのうち現在98市町村118地区が国により重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。これらには川越市や京都市(産寧坂、祇園新橋、嵯峨鳥居本、上賀茂)、白川村(白川郷)などのようにいつも多くの観光客でにぎわっている地区もあれば、生活の場として静かなたたずまいを残す地区もあります。最近は町並みを保存するだけではなく、もっと積極的に活用して交流人口を増やしていこうという動きが多くの地区で見られるようになってきました。 国も「明日の日本を支える観光ビジョン」で、“文化財の観光資源としての開花”を掲げ、観光資源の魅力強化と地方創生に向けた支援を始めています。

本調査では、「歴史的な建築物がある集落や町並み」について旅行者の動きや訪問意向などを把握するため、重要伝統的建造物群保存地区への旅行者アンケートおよび地区の管理運営に関わる組織・団体へのアンケートから、今後の可能性を探ります。なお、訪問経験などについての調査対象地区は、「重要伝統的建造物群保存地区」の種類ごとに29の地区をランダムに選択しましたが、今後の可能性という観点から大都市および既に多くの観光客が訪れる有名観光地は対象外としました。

【調査概要】

- 旅行者へのインターネット・アンケート調査

(実施期間)2019年5月10日~5月17日

(調査対象)

スクリーニング調査:全国に居住する20~79歳の男女 10,000名

本調査:全国に居住する20~79歳の男女、過去1年間に1回以上宿泊を伴う旅行をしたことがある。

「歴史的な建築物がある町並み」を訪れることに全く興味がない人を除く

対象とする29地域(下表)のいずれかを訪れたことがある 1,030名

- 管理・運営者へのインターネット・アンケート調査

(実施期間)2019年5月21日~5月28日

(調査対象)全国の重要伝統的建造物群保存地区の管理・運営に関わる組織や団体のうち、回答を得た23件

旅行者へのインターネット・アンケート調査で対象とした地域:

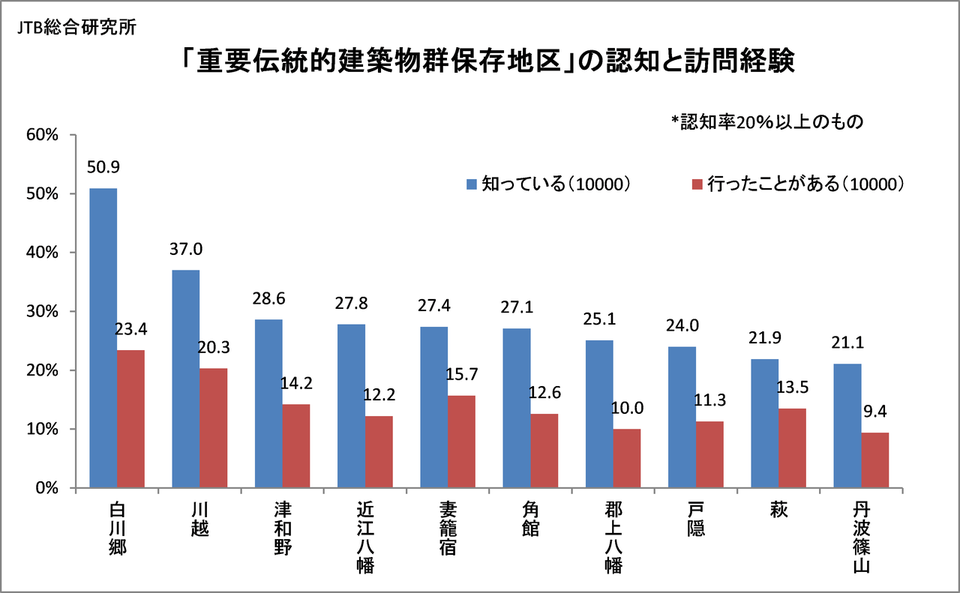

1、「歴史的な建築物がある集落や町並み」の訪問経験は全体の0%

関心が高いのは「城下町・商家町」、「寺町・門前町」。76.8%が関心を持つ。若くなるほど関心が薄まる

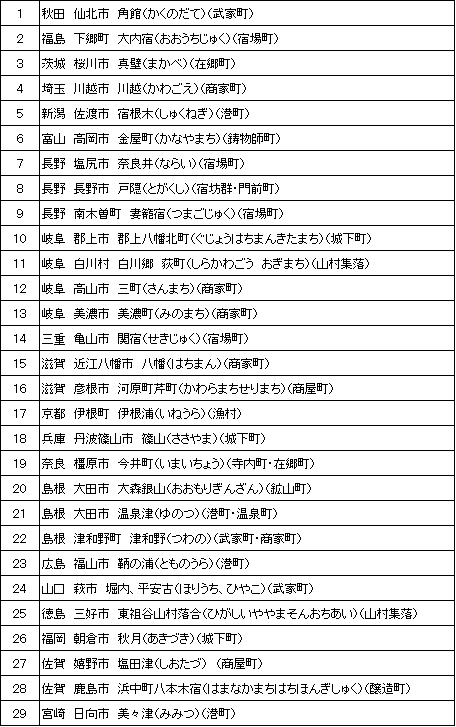

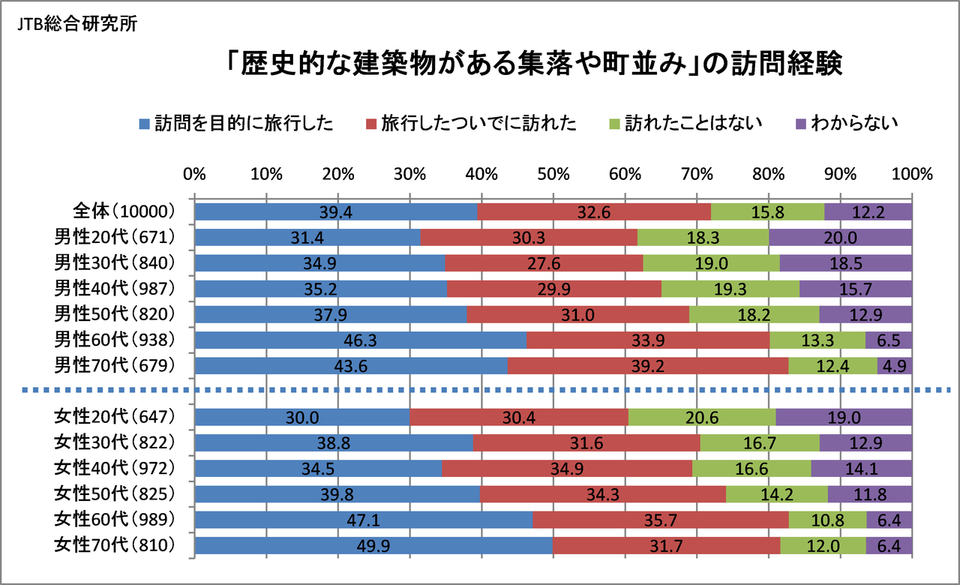

最初に、日本全国に居住する20~79歳の男女(調査パネル10,000名)に対し、「歴史的な建築物がある集落や町並み(重要伝統的建造物群保存地区に限らない)」を訪れたことがあるかどうかを聞きました。「訪問を目的に旅行した」は39.4%、「旅行したついでに訪れた」は32.6%、合計72.0%となりました。性年齢別にみると、男女ともに年齢が若いほど、「訪れたことはない」、「わからない」の比率が高まる傾向がみられました。関心のある「町並み」の種類としては、「城下町・商屋町(51.9%)」、「寺町・門前町(44.2%)」、「近代洋風建築物群(35.8%)」の順でした。性年齢別にみると、概ね、年齢が高い方が関心の高い傾向となりましたが、「近代洋風建築物群」については女性の方が男性より関心が高く、「港町・漁村」は他と比べて性年齢別で大きな差は見られませんでした。

(図1)訪問経験(性年齢別) (単一回答)

(図2)関心がある「町並み」の種類(性年齢別) (複数回答)

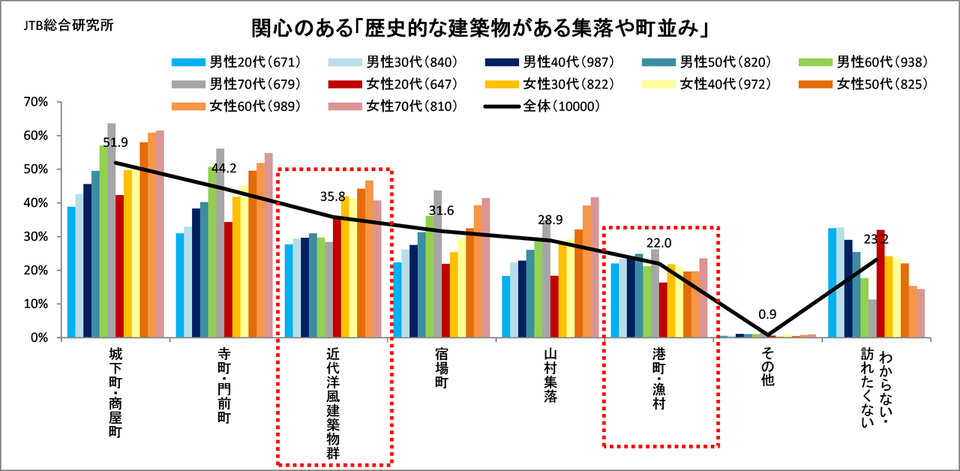

2、調査対象とした「重要伝統的建造物群保存地区」の認知度と訪問経験は「白川郷」、「川越」が上位

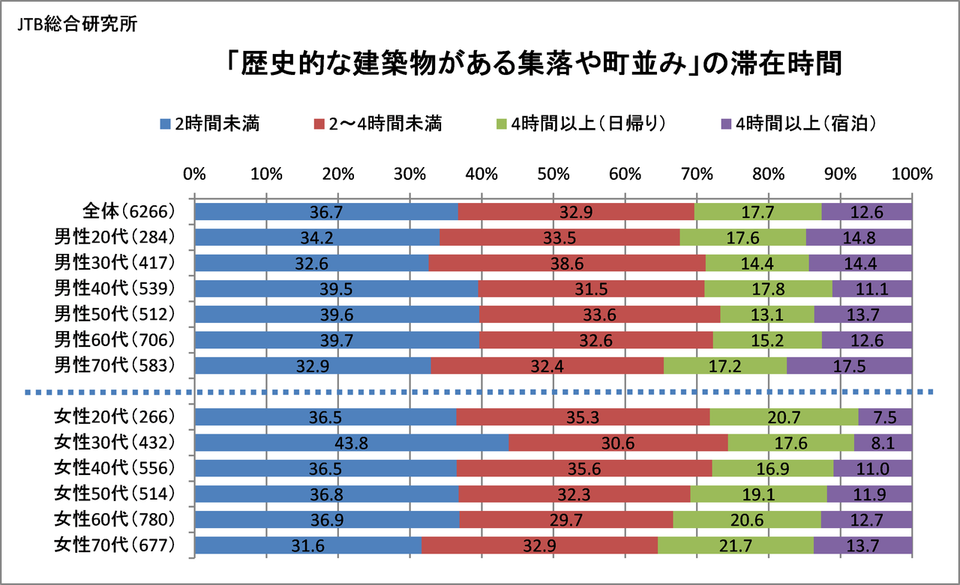

直近の訪問時の滞在時間は2時間未満が36.7%。地区内での宿泊は12.6%

調査概要で示した29の「重要伝統的建造物群保存地区」について、それぞれ認知度と訪問経験をみると、世界遺産の「白川郷(認知度50.9% 訪問率23.4%)」や、首都圏から近く、テレビ番組でよく見かける「川越(認知度37.0%、訪問率23.0%)」が上位となりました。直近で訪問した地区の滞在時間は、2時間未満が36.7%、2~4時間未満が32.9%で、地区内での宿泊は12.6%となりました(図3、4)。歴史的な建築物がある集落やまちなみは、その多くが広いエリアではないため、域内で時間をかけて何ができるかが課題となりそうです。

(図3)の認知と訪問経験(認知度20%以上の地区) (複数回答)

(図4)直近で訪問した地区の滞在時間 (単一回答)

【直近の「重要伝統的建造物群保存地区」を訪れた時の旅行行動について】

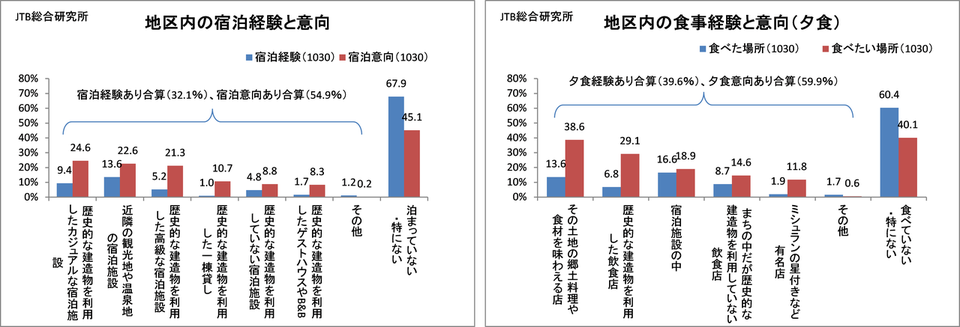

3、9%が日帰りで訪問。13.6%が「近隣の観光地や温泉地」と、地区外に宿泊している

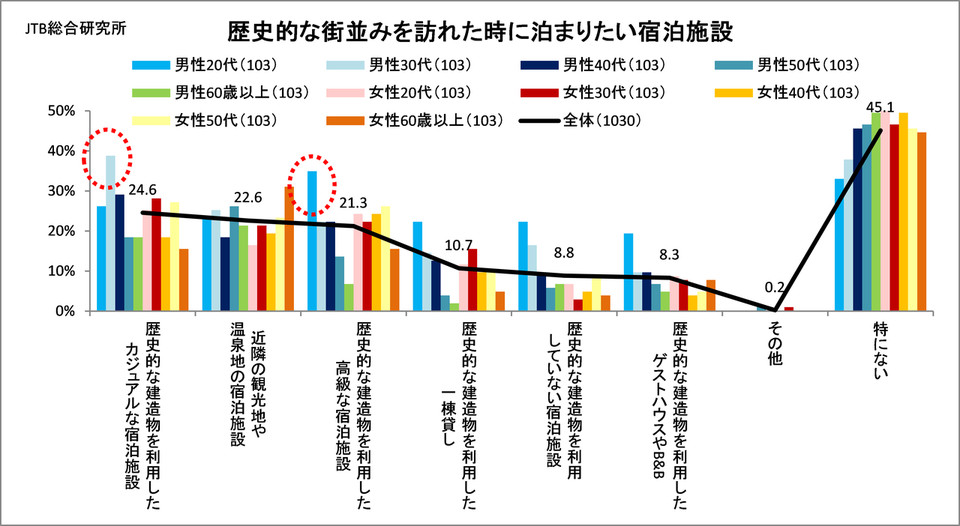

今後宿泊してみたいのは「歴史的な建造物を利用したカジュアルな宿泊施設(24.6%)」

ここからは、対象とした29地区のいずれかへの訪問経験があると回答した人(1030名)が、直近で訪れた「重要伝統的建造物群保存地区」についてみていきます。

宿泊を伴う旅行で訪れた人は、全体の32.1%で、13.6%は「近隣の観光地や温泉地」へ宿泊したと回答しました。地区内で最も多かったのは、「歴史的な建造物を利用したカジュアルな宿泊施設(9.4%)」でした。今後の宿泊意向については、「歴史的な建造物を利用したカジュアルな宿泊施設(24.6%)」が最も高くなりましたが、性年齢別にみると、20代男性は「歴史的な建造物を利用した高級な宿泊施設」への宿泊意向が比較的高くなりました。

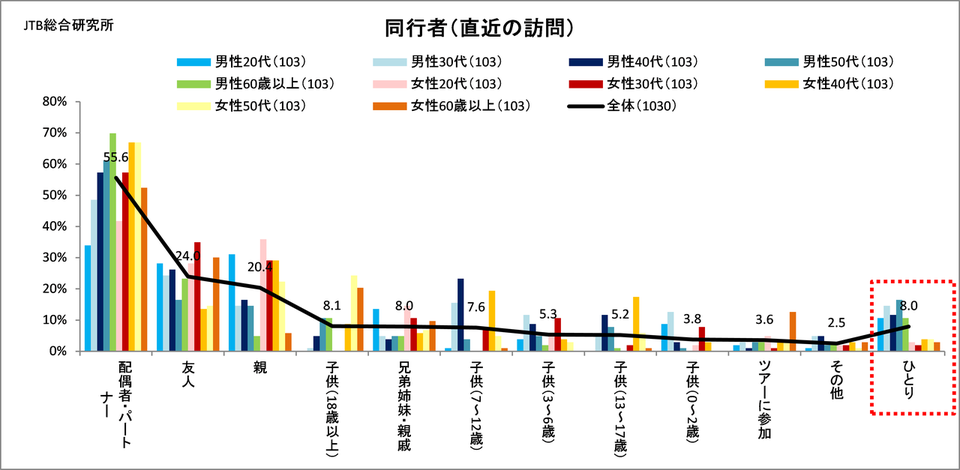

訪問の際の同行者は「配偶者・パートナー」が最も多く、55.6%でした。男女別では、女性は「友人」や「親」、男性は「ひとり」の割合も比較的高くなりました(図5~8)。

(図5)直近の訪問の際の宿泊経験と今後の意向(複数回答)(図6)訪問の際の食事経験と今後の意向(複数回答)

(図7) 今後訪れた時に泊まりたい宿泊施設(性年齢別) (複数回答)

(図8) 直近の訪問時の同行者(性年齢別) (複数回答)

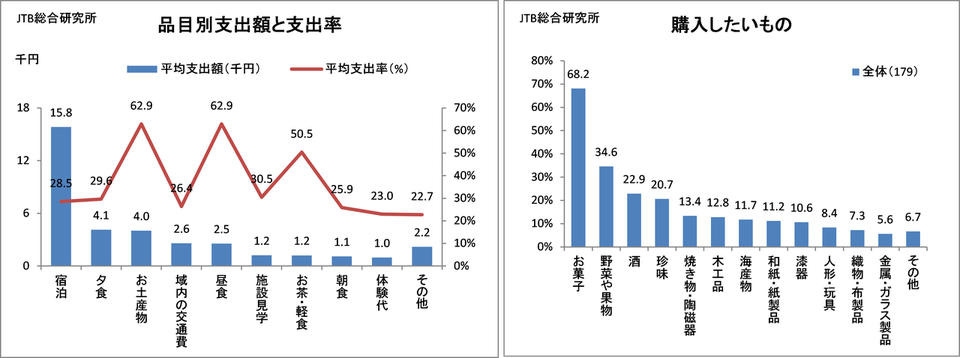

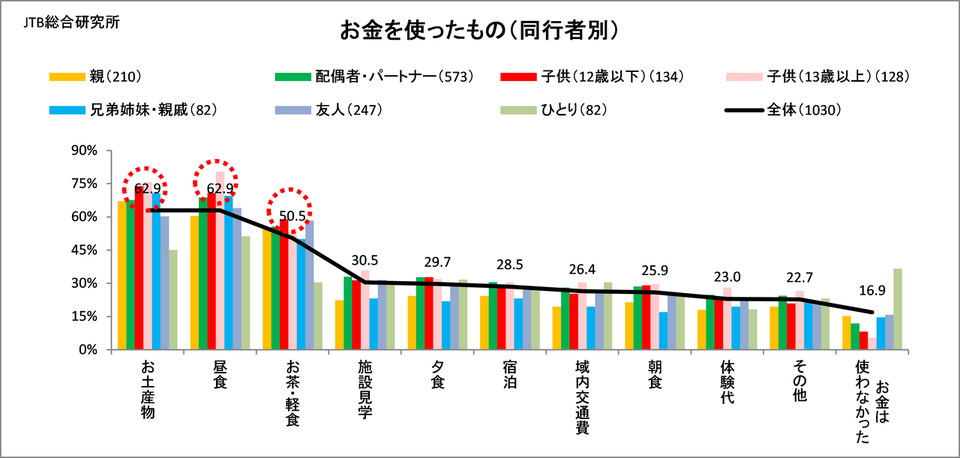

4、地区内の消費で多いのは、「土産物(9%)」、「昼食(62.9%)」、「お茶・軽食(50.5%)」

平均支出額が高いのは「宿泊(15.8千円)」、「夕食(4.1千円)」

次に地区内での消費行動についてみてみます。支出率が高い品目は、「土産物(62.9%)」、「昼食(62.9%)」、「お茶・軽食(50.5%)」の順でした。平均支出額が多いのは、「宿泊(15,800円)」、「夕食(4,100円)」、「お土産物(4,000)」で、土産物として購入したいものは「お菓子」、「野菜や果物」、「酒」といった飲食品が上位となりました。同行者別で「お金を使ったもの」をみると、「12歳以下の子供連れ」は「土産物」や「昼食」、「お茶・軽食」などへ消費していることがわかりました(図9~11)。

(図9)地区内での消費経験(平均支出額と支出率)(図10)土産物として購入したいもの(複数回答)

(図11) お金を使ったもの(同行者別) (複数回答)

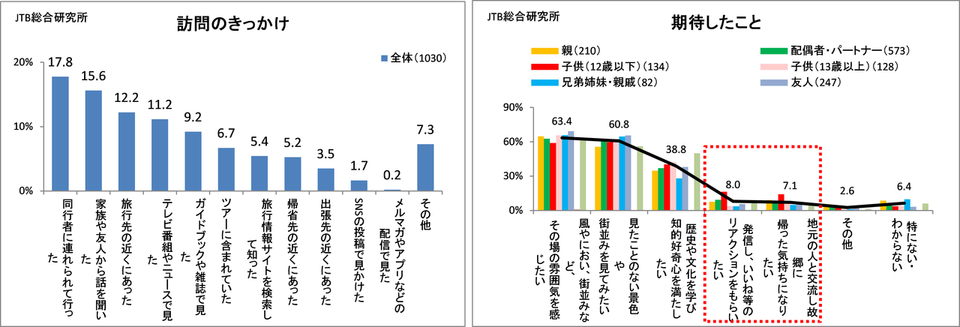

5、訪問のきっかけは、

「同行者に連れられていった(17.8%)」、「家族や友人から話を聞いた(15.6%)」、「旅行先の近くにあった(12.2%)」

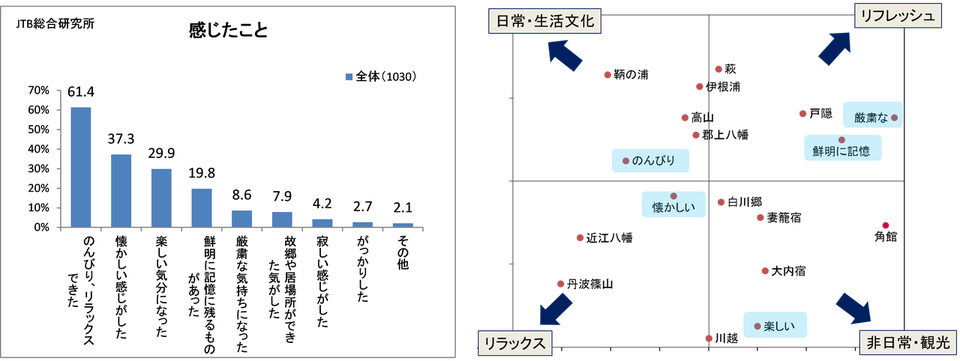

訪問者が実際に訪れた時に感じたことは「のんびり・リラックスできた(61.4%)」、「懐かしい感じがした(37.3%)」

訪問したきっかけは、「同行者に連れられていった(17.8%)」や「家族や友人から話を聞いた(15.6%)」、「旅行先の近くにあった(12.2%)」など、自ら積極的に探して行くというよりは、何らかのきっかけに付随して訪れる“受動的”なものであるようです。

訪問の際に“期待したこと”としては、「風やにおい、まちなみなど、その場所の雰囲気を感じたい(63.4%)」など、その場に実際に身を置くことで体感したいという気持ちが感じられました。同行者別に“期待したこと”をみると、「12歳以下の子供連れ」は、「発信していいね、などのリアクションをもらいたい」や「地元の人と交流し故郷に帰った気持ちになりたい」も高い傾向でした。また、「歴史や文化を学び、知的好奇心を満たしたい」は、「ひとり」と「13歳以上の子供連れ」でやや高くなりました。

訪問者が実際に訪れた時に感じたことは、全体では「のんびり・リラックスできた」が61.4%と最も高く、「懐かしい感じがした」の37.3%が続きました。

また、地区別に「感じたこと」の特徴を見てみると(コレスポンデンス分析)、“リラックス”⇔“リフレッシュ”、“日常”⇔“非日常”の2つの軸で地区が分かれ、日常の延長のような雰囲気の中で、のんびりした気持ちを感じられる場所、気軽にリラックスして楽しめる場所、日常にはない、高揚する楽しさを味わえる場所、もしくは、心が洗われる感覚を味わえる場所、といった特徴がみられました(図14、15)。

(図12) 訪問のきっかけ (複数回答) (図13) 期待したこと (複数回答)

(図14)訪問の際に感じたこと(全体)(複数回答)(図15)地区別「感じたこと」の特徴(コレスポンデンス分析)

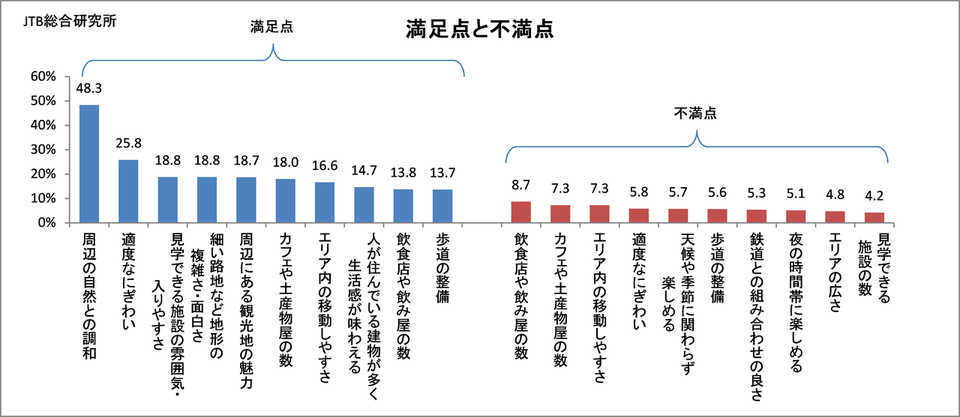

6、満足したことは「周辺の自然との調和(3%)」、「適度なにぎわい(25.8%)」。不満点は「飲食店や飲み屋の数」

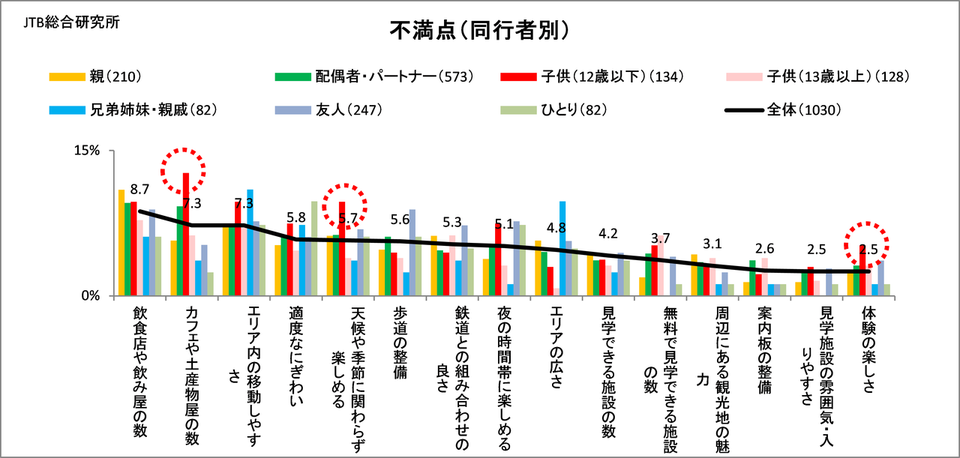

「12歳以下の子供連れ」は「カフェや土産物の数」、「天候や季節に関わらず楽しめる」、「体験の楽しさ」にやや不満

地区で満足した点と不満点について聞いた結果では、最も満足したことは「周辺の自然との調和(48.3%)」、次いで「適度なにぎわい(25.8%)」でした。不満点として最も高かったのは、「飲食店や飲み屋の数(8.7%)」でしたが、総じて、不満点より満足点としてあげられる割合が高く、あまり大きな不満はないようです。ただし、同行者別にみると、「12歳以下の子供連れ」では「カフェや土産物屋の数」、「天候や季節に関わらず楽しめる」、「体験の楽しさ」でやや不満がみられ、子供連れで気軽に楽しめる施設や体験などのコンテンツが不足している可能性も考えられます(図16、17)。

(図16) 満足点と不満点 (複数回答)

(図17) 不満点(同行者別) (複数回答)

【歴史的な建築物がある集落や町並み(重要伝統的建造物群保存地区に関わらず)との今後のつながりについて】

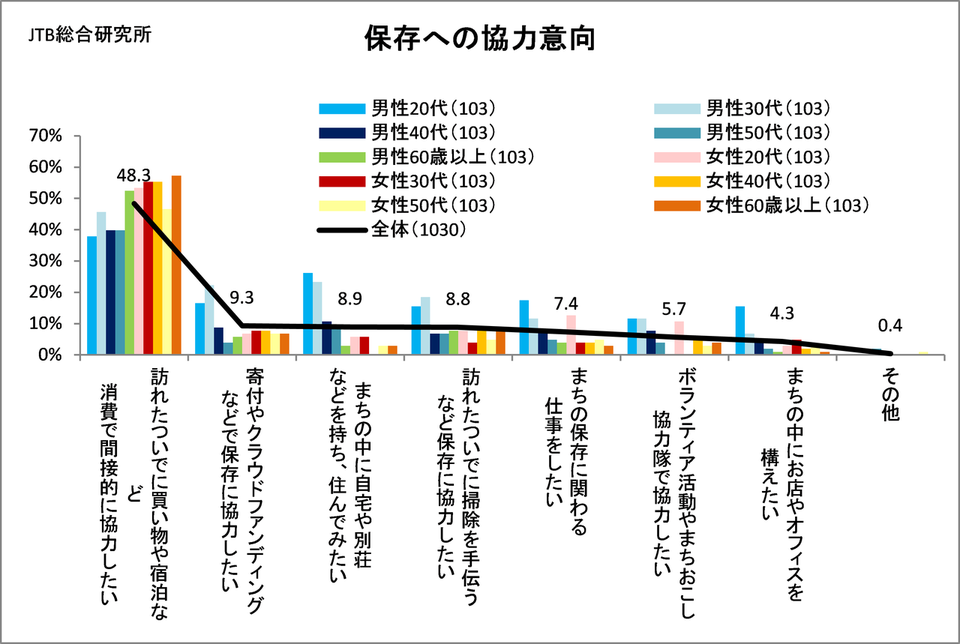

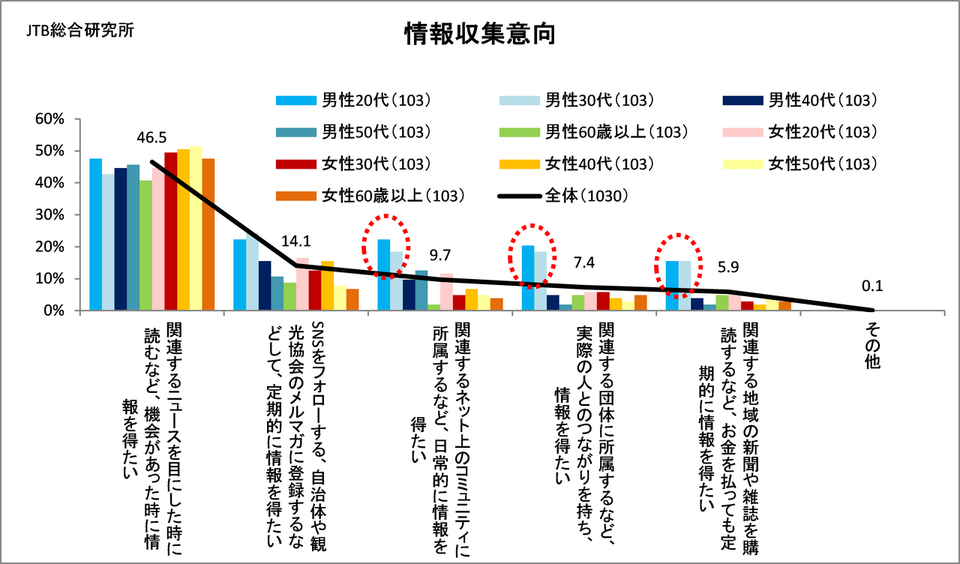

7、20~30代男性はまちとのつながりを持ちたい。保存への協力意向や日常的な情報収集意向に意欲的

次に、「歴史的な建築物がある集落や町並み(重要伝統的建造物群保存地区に関わらず)」と今後、どのような関わりをもっていきたいかについてみてみます。

「歴史的な建築物がある集落や町並み」の保存への協力意向については、全体では「訪れたついでに買い物や宿泊など消費で間接的に協力したい」が最も高くなりました。次に多いのは、「寄付やクラウドファンディングなどで保存に協力したい」で、お金を使うことで協力したいと考える人が多いようです。特に消費での協力意向は女性で高い傾向がみられました。特徴的だったのは、20~30代男性、特に20代の男性で、「まちの中に自宅や別荘などを持ち、住んでみたい(20代男性26.2、全体8.9%)」、「まちの保存に関わる仕事がしたい(20代男性17.5%、全体7.4%)」なども高く、より直接的に関わりたい意向がみられました。

地区とのつながりを持つための情報収集についても、全体では、「関連するニュースを目にした時に読むなど、機会があった時に情報を得たい(46.5%)」が最も高くなりましたが、20~30代の男性は、「関連するネット上のコミュニティに所属するなど、日常的に情報を得たい」、「関連する団体に所属するなど、実際の人とのつながりを持ち、情報を得たい」、「関連する地域の新聞や雑誌を購読するなど、お金を払っても定期的に情報を得たい」など、積極的な情報収集を志向する割合が全体を大きく超えています(図18~19)。

(図18) 保存への協力意向(性年齢別) (複数回答)

(図19) 地区とのつながりを持つための情報収集意向(性年齢別) (複数回答)

【地域通貨についての認知と利用経験】

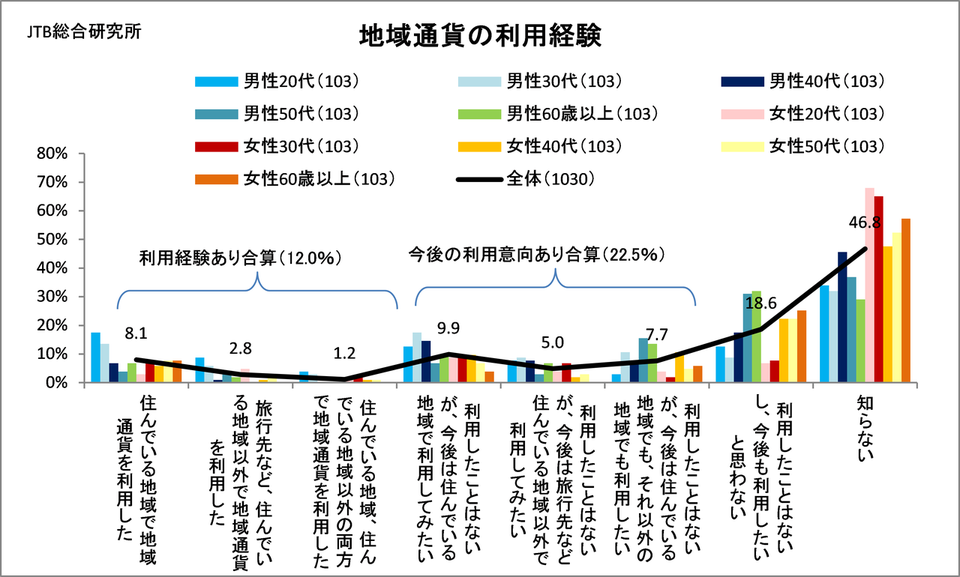

8、地域通貨の認知度は、2%だが、女性は「知らない」の割合が高い。利用経験、利用意向は20~30代男性で高い

一時、下火となっていた“地域通貨”ですが、スマートフォン決済の広がりやブロックチェーンなどの技術的な進化に伴い、地域活性化策として再び注目が集まり、新しく“地域通貨”を発行する地域も増えてきています。そこで、地域通貨の利用実態について聞きました。

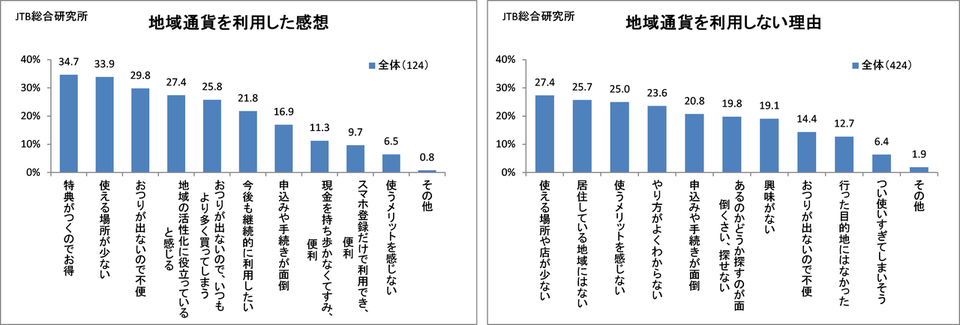

全体での利用経験は、12.0%、今後の利用意向は22.5%でした。「知っている」人だけに限定すると、旅行先での利用経験は7.5%でした。地域通貨を利用しない理由として、「使える場所が少ない(27.4%)」や「居住している地域にない(25.7%)」など、機会が少ないことが多く、利便性に関することは少ない結果となりました。

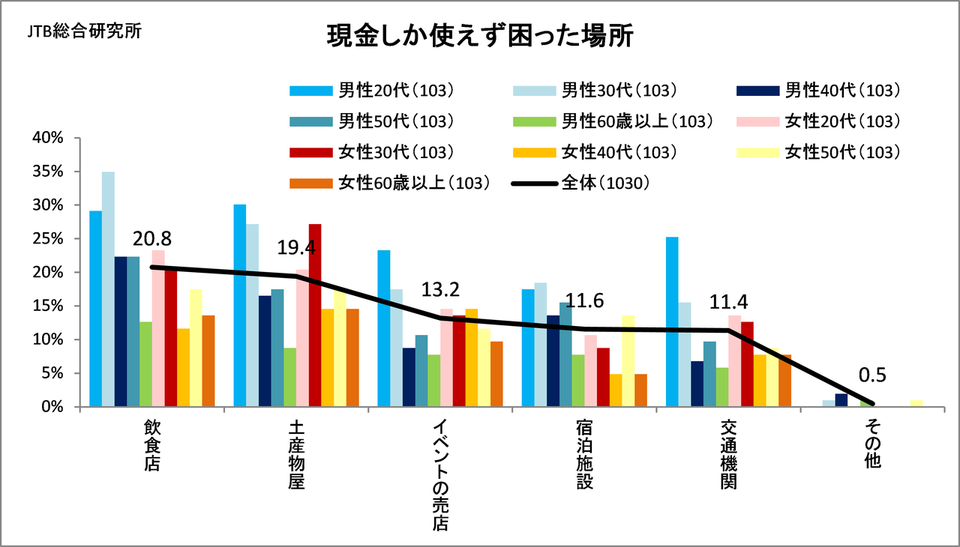

「現金しか使えず困った場所」としてあがったのは、「飲食店」や「土産物屋」で、特に20~30代男性では、そのような経験をした人が多い割合でした(図20~23)。

(図20) 地域通貨の利用経験 (複数回答)

(図21)地域通貨を利用した感想(複数回答)(図22)地域通貨を利用しない理由(複数回答)

(図23) 現金しか使えず困った場所 (複数回答)

■■■ 重要伝統的建築物群保存地区の管理・運営者の取り組み ■■■

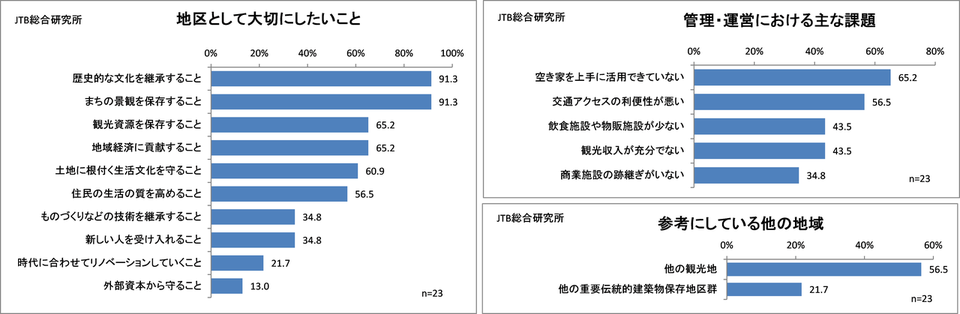

9、地区として大切にしたいことは「まちの景観を保存すること(5%)」、「歴史的な文化を継承すること(90.9%)」

課題は「空き家の活用(65.2%)」、「交通アクセスの利便性(56.5%)」

参考にする地域は、同じ「重要的建築物群保存地区」ではなく、他の「観光地」

「重要伝統的建築物群保存地区」の管理や運営に携わる組織や団体(国や自治体、観光協会、民間団体など)へのアンケートを実施し、地区の管理・運営にあたっての意識や取り組みなどを聞きました。その結果、地区として大切にしたいと考えていることは、まず�@その土地の資源(「まちの景観」や「歴史的な文化」、「観光資源」など)を守ること、�A地域に関わること(「生活文化」や「地域経済」、「住民の生活の質」など)、�B変化への対応(「新しい人を受け入れること」、「時代に合わせてリノベーションしていくこと」、「外部資本から守ること」)の順でした。

主な課題としては、「空き家の活用」や「交通アクセスの利便性」があがりました。最近、耳にすることが増えたオーバーツーリズムについては、全体としてはあまり大きくあがりませんでしたが、個別の意見としては、来客数をむしろ減らしていきたいといった地区もあり、今後は検討が必要となってくる要素かもしれません。具体的な取り組みとしては、住民や訪問者が一体となったクリーンアップ作戦やボランティア育成、移住促進など住民や訪問者の関与度を高める施策が各地で実施されていました。

また、参考としている地域については、同じ重要伝統的建築物保存地区ではなく、他の「観光地」とする地区が多いようです(図24~26)。

(図24)地区として大切にしたいこと(複数回答)上段:(図25)主な課題(複数回答)

下段:(図26)参考にしている他の地域(複数回答)

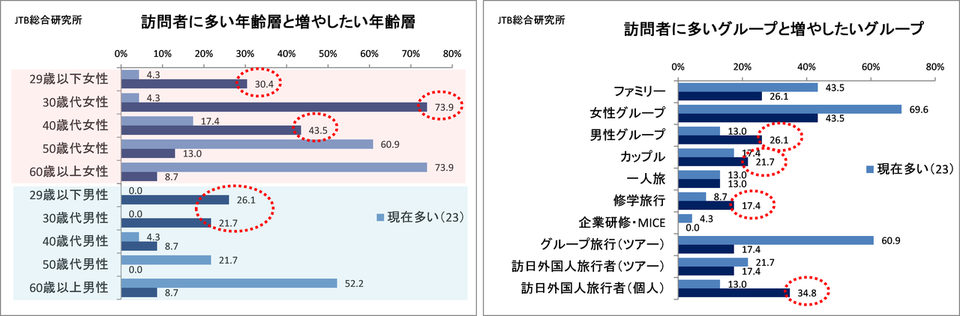

10、増やしたい訪問者は、「20~40代女性」、「20~30代男性」、「個人の訪日外国人旅行者」

訪問者について、現在多い年齢層やグループと、今後増やしたい年齢層やグループを聞いたところ、「増やしたい」が「現在多い」を上回る年齢層は「20~40代女性」、「20~30代男性」、グループでは、「個人の訪日外国人旅行者」、「男性グループ」などでした。多くの地域が、現在多い50歳以上の層だけでなく、若い世代を増やしたいと考えていることがわかります(図27、28)。実際の訪問者と増やしたい訪問者が異なることは、多くの地区が抱える課題と言えるでしょう。

(図27)多い年齢層と増やしたい年齢層(複数回答)(図28)多いグループと増やしたいグループ(複数回答)

■■■ 歴史的な建築物がある集落や町並みの今後の可能性を考える ■■■

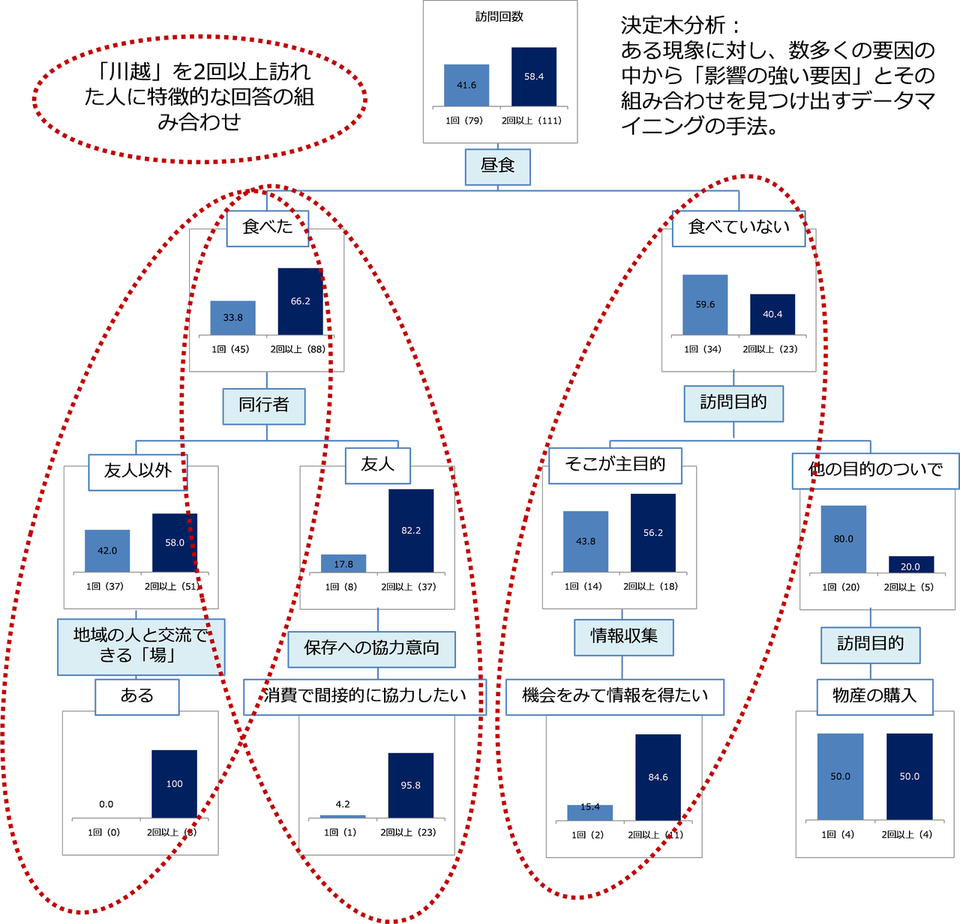

11、再訪を促し、交流人口を増やす

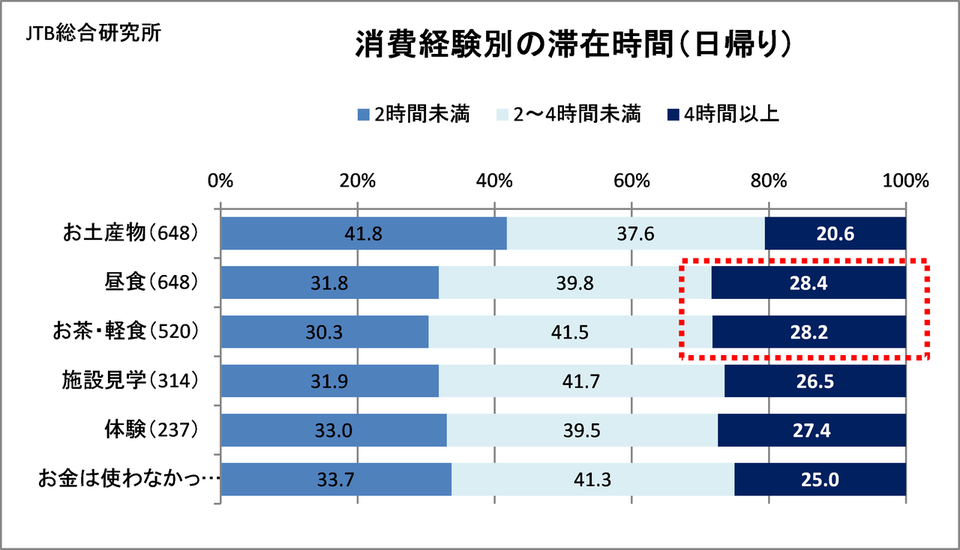

「食事をする」ことが、再訪や滞在時間の延伸に寄与する可能性。同じ場所を複数回訪れた人には、「昼食を食べた」と回答した人が多く、滞在時間も長めの傾向。全体としては「人が住んでいる建物が多く、生活感が味わえる」ことも再訪に関わる

訪問者を増やすためには、再訪を促すことも重要と考えられます。そこで、2回以上訪れた人と、1回だけの人と、どのような違いがあるのか、決定木分析(複数の要因の中から、結果に影響の強い要因の組み合わせを見つけ出すデータマイニングの手法)でみてみます。直近で訪れた数が多かった川越を事例として分析をしてみると、最も影響が大きかった要因は「昼食を食べた」でした。また、「昼食を食べた」人の中で、友人と訪問をした場合には、町並みの保存に関し、「その土地で買い物や宿泊など消費をすることで間接的に協力したい」と回答した人が多くなりました。一方、「昼食を食べた人で、友人以外と訪問した」場合は、「地域の人と交流できる『場』がある」ことに満足したと回答した人が多い傾向でした。同様の分析をした丹波篠山でも「昼食」が要因の一つとしてあがりました。また、全体では、「人が住んでいる建物が多く、生活感が味わえること」に満足したかどうかや、「仕事で近くを訪れる」なども影響をしていることがわかりました。

地区内での消費項目ごとの滞在時間(日帰りの場合)をみると、「昼食」や「お茶・軽食」を食べた、「体験」をしたと回答した人で滞在時間が長い傾向がありました。食事や交流(体験)などの経験は、その土地の生活文化の一端に触れる機会となり、関与度を高めるのではないでしょうか(図29、30)。

(図29) 複数回訪れた人の特徴(決定木分析・川越を事例として)

(図30) 滞在時間(消費経験別) (単一回答)

全体として再訪に寄与する項目:

・人が住んでいる建物が多く、生活感が味わえることに満足

・近隣でできる体験を目的に旅行

・仕事で近くを訪れる

・友人、知人がいる

●20代の男性に商機。思いをつないでくれる人の輪を広げる

20代男性は、「まちの保存に関わる仕事がしたい」、「まちの中にお店やオフィスを構えたい」といった意向があり、地区とのつながりを持つための日常的な情報収集にも積極的であることがわかりました。また、地区内で、歴史的な建築物を利用した“高級な”宿泊施設へも関心が高く、消費にも意欲的です。必ずしもボリュームとして大きな層ではありませんが、このように地区への強い思い入れを持っている旅行者を大切にし、より強いつながりを築いていくこと、同じような関心を持つ人々へと思いをつないでいってもらうことは、関与度を高め、再訪を促すためにも、次世代へ向けた持続的な観光を目指すためにも必要であると考えられます。

また最近は、街のカフェでパソコンを広げ、仕事をする人の姿はごく当たり前の光景となりました。働き方が多様化し、必ずしも毎日オフィスに出社し仕事をするというスタイルだけでなく、在宅勤務やテレワークなど、時と場合に応じて様々な場所で仕事をする機会が増えています。休暇中の旅行先で一時仕事をする“ワーケーション”のような働き方も出てきました。舞鶴市にある赤れんがパークでは、コワーキングスペースを開所していますが、若い世代の働き方の変化に合わせ、観光だけでなく、“仕事+半観光”といったニーズに応えていくことも、管理・運営に関わる方々が最も大きな課題としてあげた「空き家の活用」にも有効かもしれません。

(株)JTB総合研究所

調査分析担当:早野陽子

広報担当:早野・三ツ橋・波潟

03-6722-0759

www.tourism.jp