ミレニアル・ポストミレニアル世代の価値観と旅行に関する調査(4)

株式会社JTB総合研究所

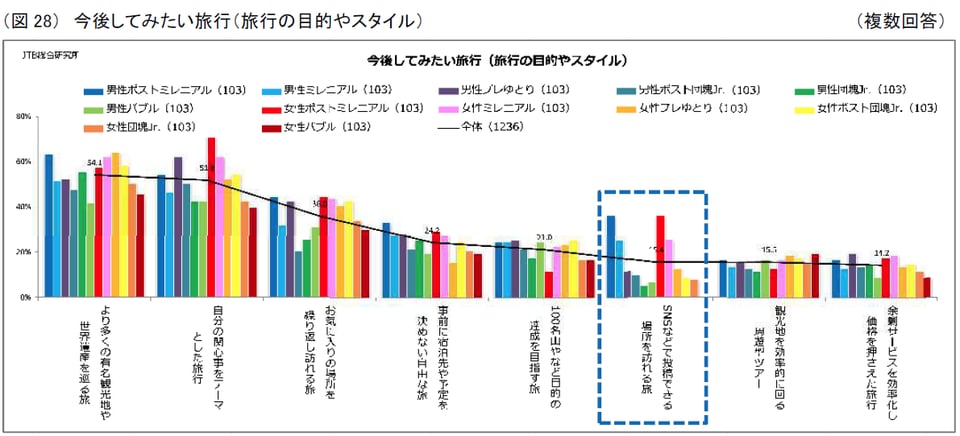

10. 今後してみたい旅行は「より多くの有名観光地や世界遺産を巡る旅」、「自分の関心事をテーマとした旅行」

「自慢できる、SNSなどで投稿できるような場所」はポストミレニアル・ミレニアル世代では必須条件

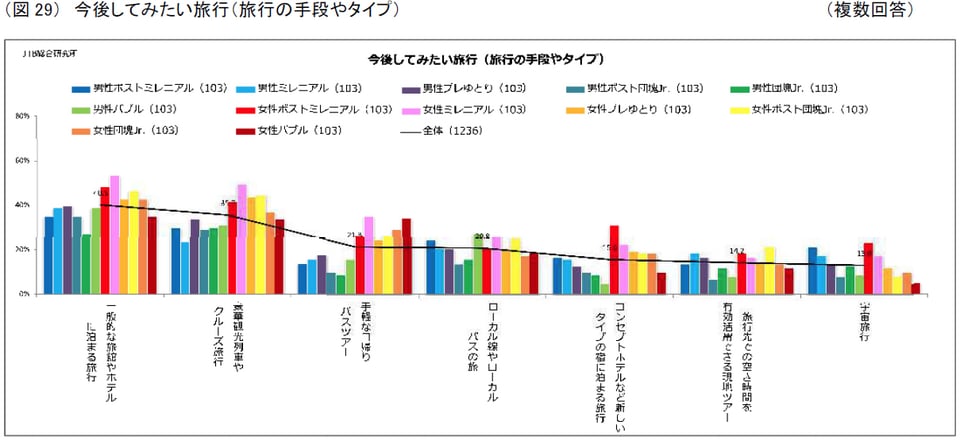

今後行きたいと思う旅行について聞いたところ、全体での 1 位は「より多くの有名観光地や世界遺産を巡る旅54.1%)」、2 位が「自分の関心事をテーマとした旅行(51.8%)」となりました。性・世代別にみると、女性ポストミレニアルは、「自分の関心事をテーマとした旅行」、「コンセプトホテルなど新しいタイプの宿に泊まる旅」が他の世代と比較して高く、また、「自慢できる、SNSで投稿できる場所を訪れる旅」は男女のポストミレニアルで他の世代より高い傾向がみられました(図 28、29)。

11. 繰り返し訪れる町がある回答者の割合は全体の約 34.2%。

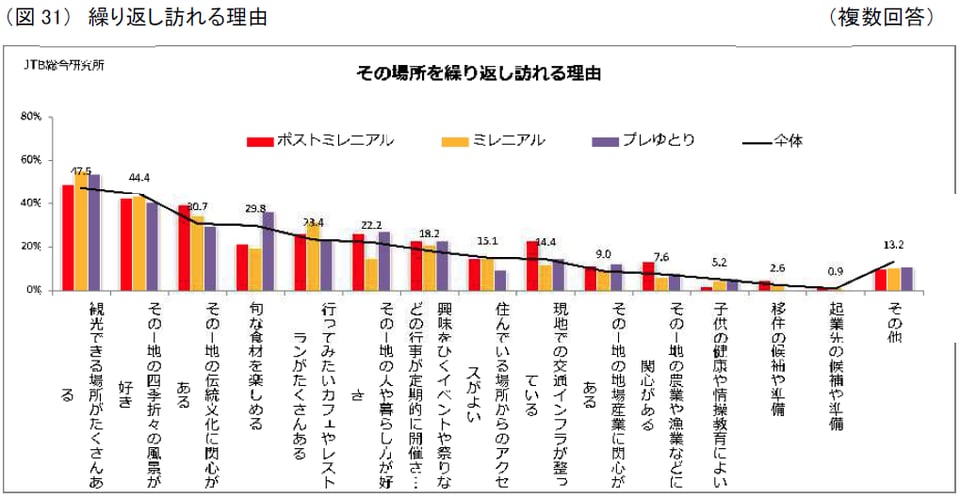

ポストミレニアル・ミレニアル世代が訪れる理由は、「観光できる場所」、「四季折々の風景」「伝統文化」。

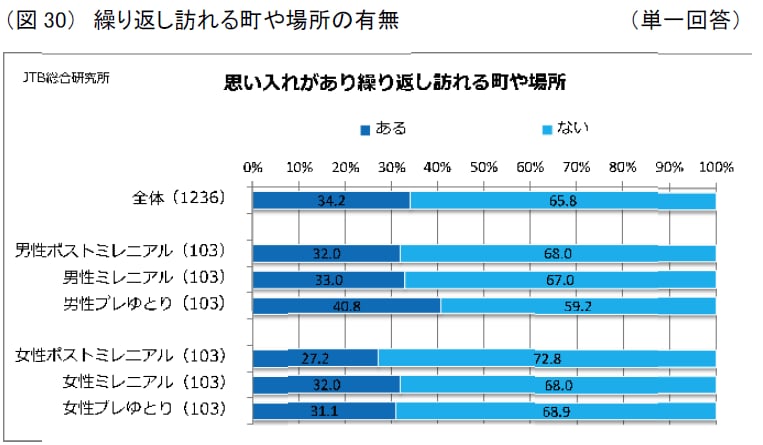

ポストミレニアルは「現地での交通インフラ」も重視

では、観光目的だけではなく、何らかの愛着を持って繰り返し訪れる場所や町をどの程度の人が持っているのでしょうか。全体でみると 34.2%の人が「繰り返し訪れる町や場所」があると回答しています(図 30)。世代による違いはあまり見られません。繰り返し訪れる町や場所がある人たちに対し、訪れる理由を聞いたところ、最も高かったのは「観光できるところがたくさんある(47.5%)」、「その土地の四季折々の風景が好き(44.4%)」「その土地の伝統文化に関心がある(30.7%)」が上位でした。世代別にみると、ポストミレニアルは「その土地の伝統文化に関心がある(39.3%)」、「現地での交通インフラ(24.6% 」も高い傾向がみられました(図 31)。当社が 2018 年 3 月に実施した「地域の特産品(地場産業・伝統産業品)への意識についての調査」でも若い世代ほど地域の伝統産業への関心が高い傾向が明らかとなっており、その結果とも一致しています。

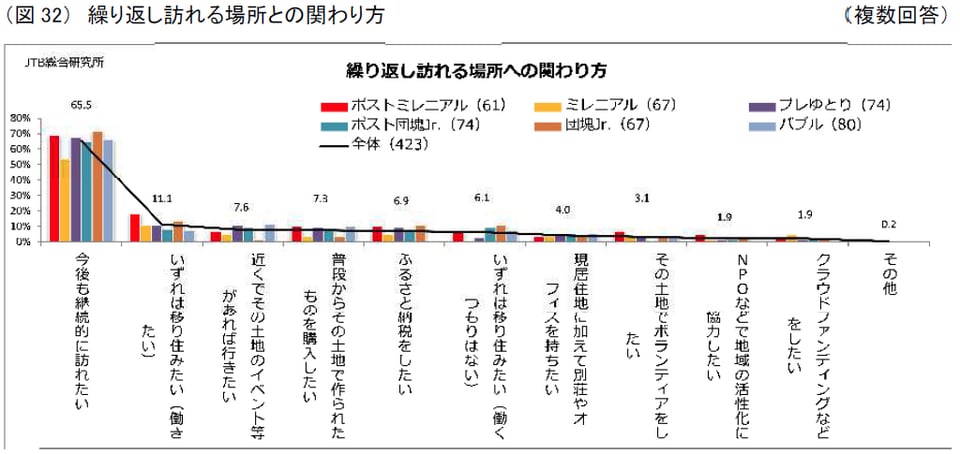

今後、どのようにその土地と関わりたいかについては、「継続的に訪れた (65.5%)」が最も高くなりましたが、ポストミレニアルは「いずれは移り住みたい(働きたい)」が 18%となり、全体の 11%を 7 ポイント上回っています(図 32)。地域の伝統産業に興味を持ち、関わりたいと考える若者も少なくないと考えられます。

12. まとめ

「モノ消費」は子から親へ、「コト消費」は親から子へ。波及効果を考える

調査結果から、ファッションや電化製品の購入などの「モノ消費」は子供の好みや選択が親に影響を与え、旅行や音楽など文化的な「コト消費」は親の好みや選択が子供に影響を与えることがわかりました。若い世代のボリュームが減っているとはいえ、波及効果を考えればインフルエンサーとなる存在は重要です。何か新しい商品やサービスのトレンドに関しては、若い世代の好みを意識した戦略づくりが求められるとともに、親の影響が大きい旅行など文化的な「コト消費」に関しては、子供のころからの家族旅行や「旅育」などの情操教育によって、魅力を伝えることも大切と考えられます。

デジタル世代ならではの“リアルなコミュニケーション”への不安や期待に応える

デジタル社会や超高齢化社会の中で、様々なライフコースを模索しつつも着実に目標に向かって歩もうとするポストミレニアル・ミレニアル世代にとって、目下の関心事は不安や期待も含め、“リアルなコミュニケーション”であることが明らかとなりました。リアルなコミュニケーションが当たり前であった世代よりも、当たり前ではなくなったデジタル世代はむしろそのあり方を真摯に問うているのかもしれません。学びや働きの中で「コミュニケーションスキル」を重視するポストミレニアル・ミレニアル世代は多く、また、若いころから地域とのつながりを持ちたいという意識も増えています。現在、地域では多世代交流の取り組みが始まっていますが、観光の分野でもシェアリングのプラットフォームを利用した旅行者同士、旅行者と地域住民とのマッチングやスキルシェア、体験・学びの機会の創出など、若い世代のニーズに応えるべき領域は多いのではないでしょうか。

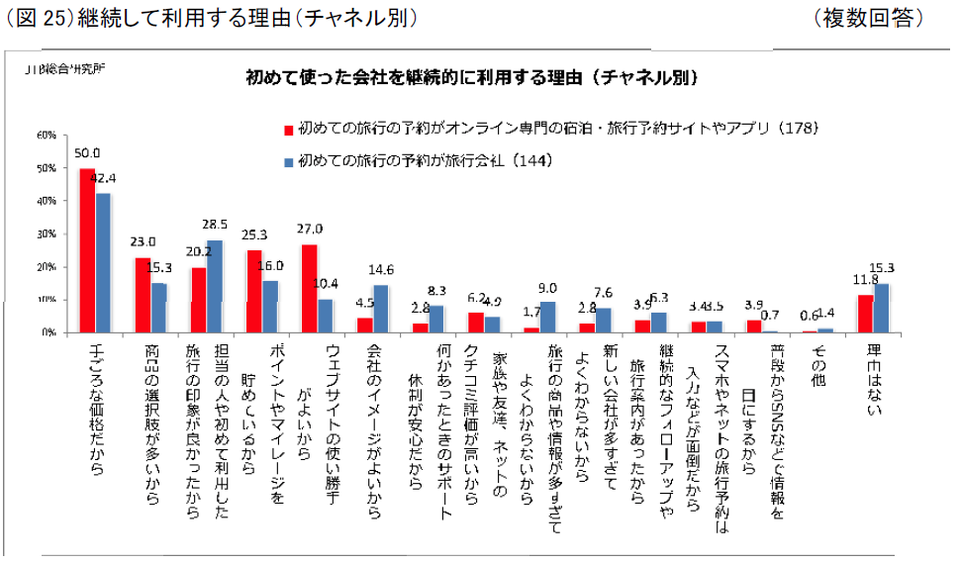

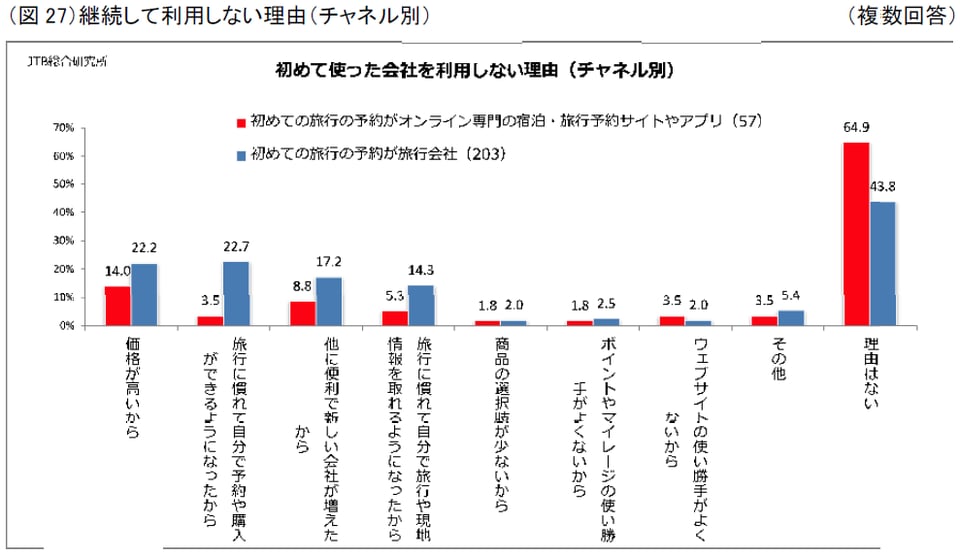

定着率向上の鍵はストレスフリー

初めて旅行を予約した会社が「オンライン専門の宿泊・予約サイトやアプリ」だった場合の定着率は「旅行会社」だった場合の定着率を大きく超えました。また、定着する理由の上位は「ウェブサイトの使い勝手」となりました。旅行者の予約や購入の媒体がPC からスマホに変わり、いかに簡単に、わかりやすく、短時間で(重くない)操作ができるかということは重要なポイントとなっています。今後もポストミレニアル・ミレニアル世代に継続的な利用をしてもらうには、サービスや商品、ブランドの魅力だけでなく、購入時の選択や操作をいかに簡単にストレスフリーで提供できるかが鍵となりそうです。

(株 JTB総合研究所

調査・分析担当:早野、波潟

広報担当:早野・三ツ橋・波潟

03-672 -0759

www.tourism.jp