新しい技術やサービスの広がりとライフスタイル・旅行に関する調査

株式会社JTB総合研究所

● 新しい技術やサービスの広がりで便利になったと思うことは、「わざわざ出かけなくても、ほしいものが届く」、「比較が簡単にでき、より安く買える」、「時間にとらわれず、色々なサービスを利用できる」

生活の中で増えたことは、「インターネットでの購入」、「現金以外での購入」、「インターネットやコンビニ の諸手続き」「使わなくなったものを売る」、「オンデマンドで好きな時にテレビをみる」

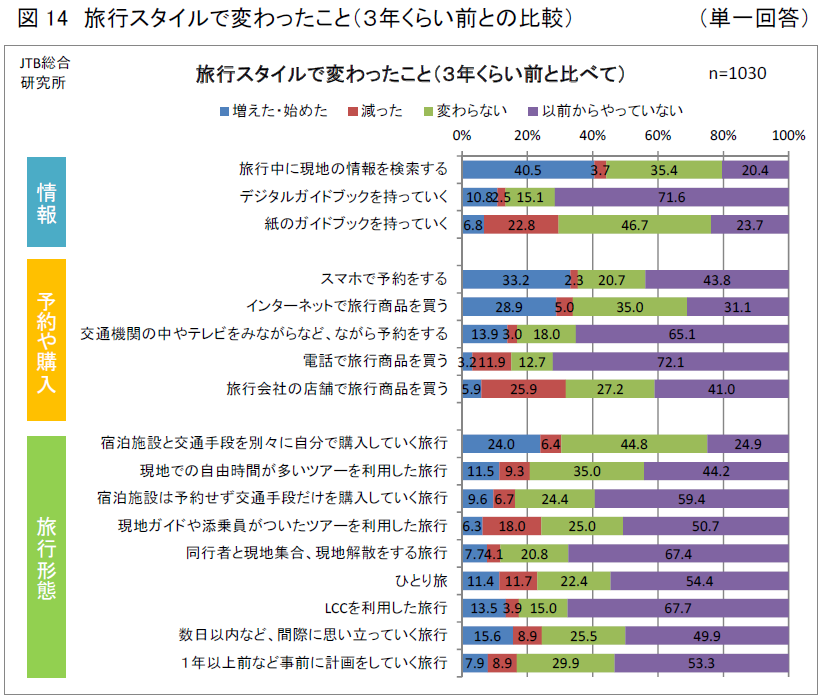

● 旅行スタイルで増えたことは、「旅行中の情報検索」、「スマホやインターネットでの予約購入」、「個人行動型(宿泊と交通手段を別々に購入、同行者との現地集合・解散など)の旅行」

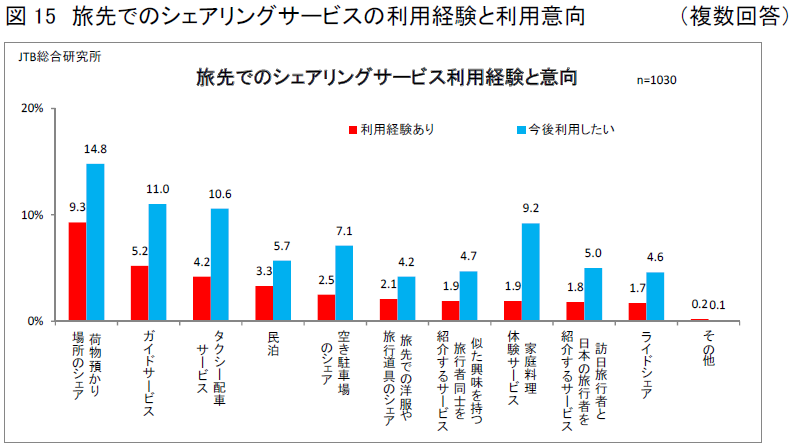

● 旅先で経験したシェアリングサ ビスは「荷物預かりシェア(3%)」、「ガイドサービス(5.2%)」

今後の利用意向が高いのは、「荷物預かりシェア」、「ガイドサービス」、「タクシー配車サービス」、「家庭料理体験」

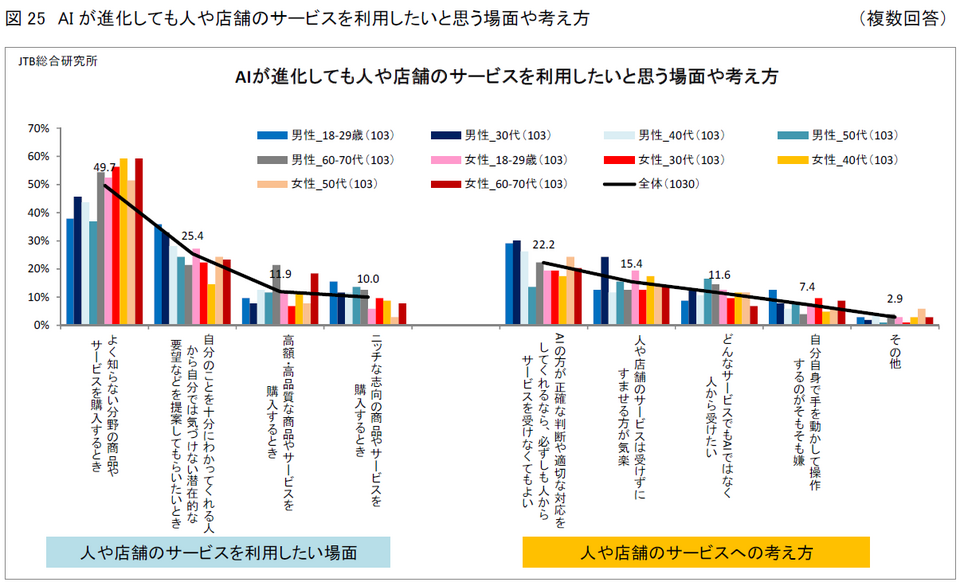

● AI が進化しても店舗や人のサービスを利用したい時は「よく知らない分野の商品やサービスを購入するとき(7%)」、「自分では気づけない潜在的なニーズを提案してほしいとき(25.4%)」

「AI の方が適切な対応をしてくれるなら、必ずしも人からサービスを受けなくてもよい(22.2%)」、「人や店舗のサービスは受けずに済ませる方が気楽(15.4% 」が、「どんなサービスでもAI ではなく人から受けたい(11.6%)」を超える

(株)JTB 総合研究所(東京都港区 代表取締役社長 野澤 肇)は、「新しい技術やサービスの広がりとライフスタイルに関する調査」をまとめました。当社は生活者のライフスタイルや価値観が消費行動や旅行に与える影響に関する調査研究を多様な視点で継続的に行っています。

近年のテクノロジーの変化は、シェアリングエコノミーなどの新しい技術やサービスを生み、私たちのライフスタイルに大きな影響を与えました。旅行スタイルの変化も長期的にみれば、経済環境よりも、技術の進化に寄るところが大きいと考えられます。また、デジタル社会に適応し、新しい消費の形を作ると言われるミレニアル世代、ポストミレニアル世代が 20~30 代にさしかかり、社会へより強いインパクトを与える存在となりつつあります。

第四次産業革命が進行し、人口知能(AI)がより私たちの生活の中で身近な存在となってくる中、購買や情報収集などの行動パターンだけではなく、人々の価値観そのものはどのように変わるのか、利便性の向上や効率化で得られるもの、利便性と引き換えに失いたくないものは何か、調査研究を行いました。

【調査概要】

調査方法:インターネットアンケート調査

調査対象者:首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)、名古屋圏(愛知、三重、岐阜)、大阪圏(大阪、兵庫、京都、奈良)に居住し、過去 1 年以内に宿泊を伴う観光旅行(国内、海外問わず、ビジネス旅行は除く)へ行ったことがある 18~79 歳の男女

調査期間:2018 年 5 月 22 日~5 月 27 日

【新しい技術やサービスの広がりと生活の変化】

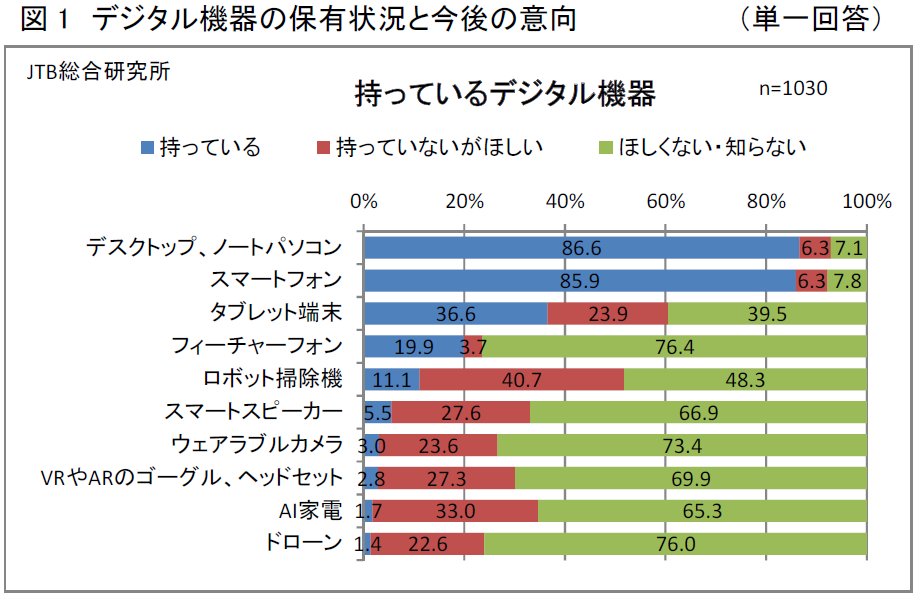

1.パソコンとスマートフォンの保有割合がほぼ同率で 8 割を超える。フィーチャーフォンは 2 割未満AI 家電の保有率はまだ低いが、「ほしい」割合は高い(ロボット掃除機 40.7%、AI 家電 33.0%)

私たちの身の回りにどれくらいデジタル機器が浸透しているのか、保有状況について聞きました。パソコンとスマートフォンの保有率はそれぞれ 86.6%、85.9%とほぼ同率で、広く浸透しています。

一方、従来型の携帯電話であるフィーチャーフォンは 19.9%にとどまり、もはや少数派です。タブレット端末については 36.6%と、3 人に1人以上が保有をしていました。

家事をサポートするロボット掃除機や AI 家電(献立を提案してくれる冷蔵庫やオーブン、見守り電気ポットなど)は、現時点での保有率11.1%、1.7%だったものの、「持っていないがほしい」の割合はそれぞれ 40.7%、33.0%と、今後の意向は高い結果となりました(図1)。

2.コミュニケーションは「ネット」だけでなく「リアル」も増加。テレワークやコワーキングなど新しい働き方も広がる

新しい技術やサービスが生活の中に浸透してきたことで、私たちの日常生活はどのように変化したのでしょうか。3年くらい前と今を比較して増えたこと、減ったことを「暮らし」、「コミュニケーション・プライベート」、「コミュニケーション・仕事」、「情報」について聞きました。

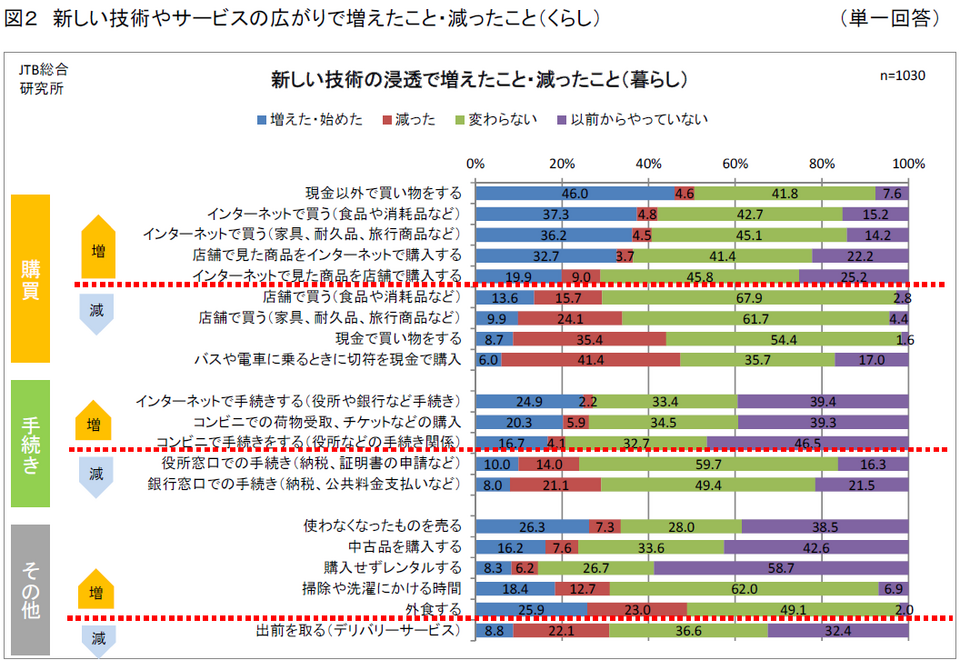

"暮らし"の中での購買行動の変化については「現金以外で買い物をする」ことが増えたと答えた割合が最も高く(46.0%)、逆に「現金で買い物をする」、「バスや電車に乗るときに切符を現金で購入する」と現金を使うことが大きく減少した結果となりました。「インターネットでの購入」に関してはいずれも機会が増加し、「インターネットでの購入が増えた」と回答した人が「店舗での購入が増えた」を大きく上回りました。銀行や役所などの手続き関係については、インターネットだけでなく、コンビニも増加傾向となりました。自身の都合に合わせられる、よりフレキシブルな場所や方法が選ばれているのではないでしょうか。「掃除や洗濯の時間」や「外食」は増加傾向となりました。

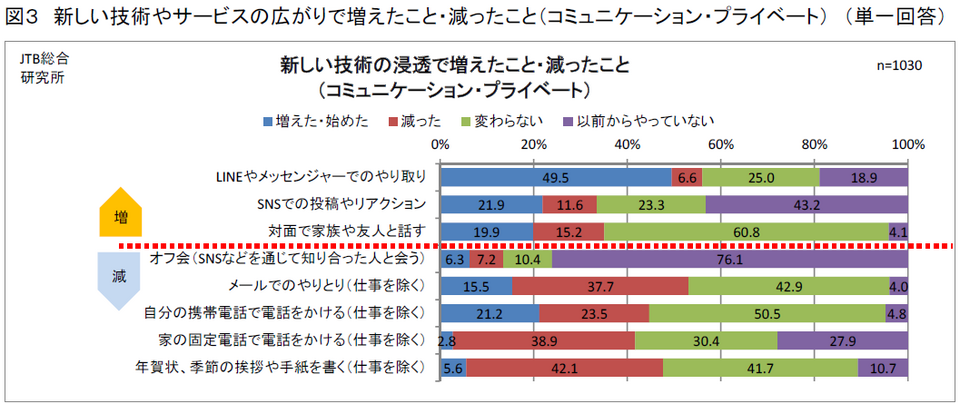

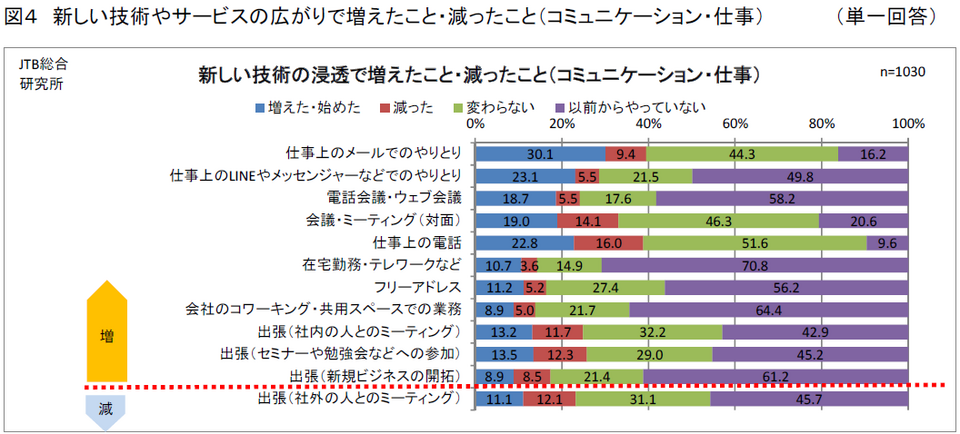

"コミュニケーション・プライベート"では、「メールでのやりとり」、「電話でのやりとり」の減少が大きく進み、LINE やメッセンジャー、SNS などでのやり取りが増えました。一方で、「対面で家族や友人と話す」という"リアルなコミュニケーション"も増加が減少を上回りました。"コミュニケーション・仕事"では、「メールでのやりとり」、「電話でのやりとり」は増加が減少より高くなりました。テレビ会議・電話会議、テレワークなどデジタル化によるコミュニケーションの機会、働き方改革の影響でフリーアドレスやコワーキングが増えた半面、対面による会議・ミーティングも増加する結果となりました。

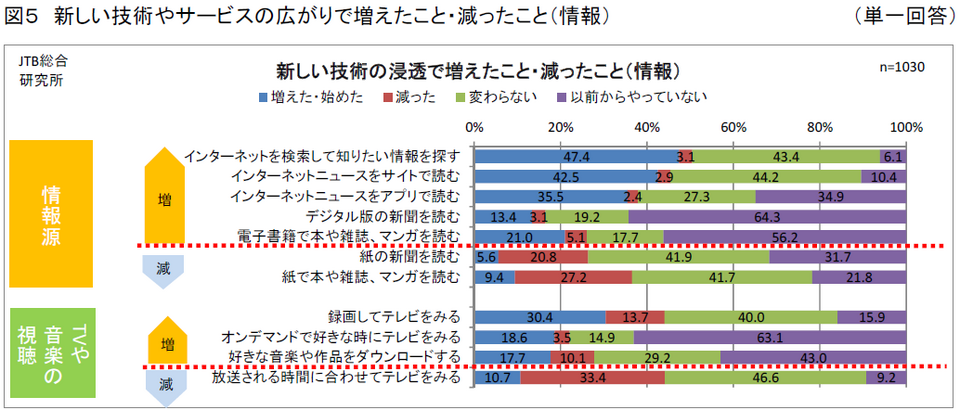

"情報"に関しては、「紙の新聞を読む」、「紙で本や雑誌、マンガを読む」が減少し、変わってインターネットニュースやアプリ、電子書籍やデジタル版の新聞が増えています。また、「放送される時間に合わせてテレビを見る」が減り、「録画してテレビをみる」や「オンデマンドで好きな時間にテレビを見る」が増加しました(図2~図5)。

3.便利・時短になったと思うことは、「出かけなくてもほしいものが手元に届く」、「比較が簡単にでき、より安く買える」その結果、増えたと思うことは「スマホをいじる時間」、「趣味の時間」、「家族と過ごす時間」

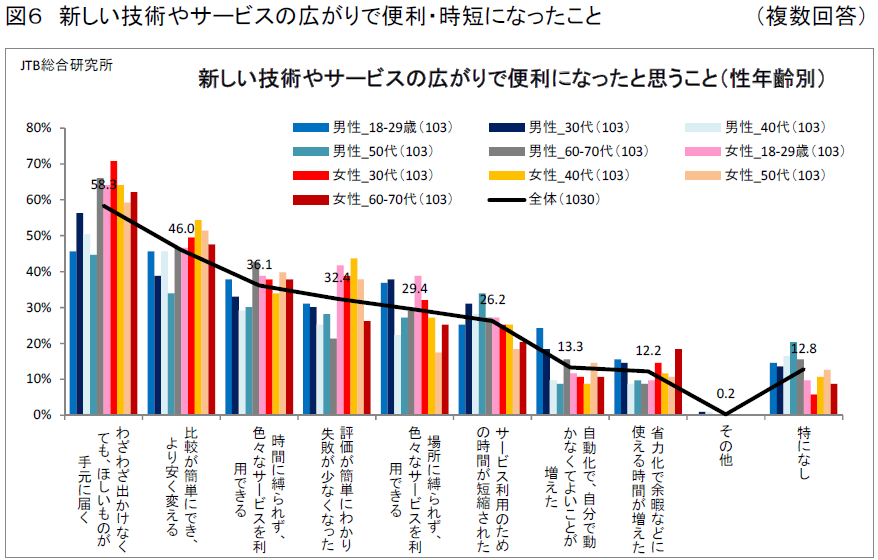

新しい技術やサービスの広がりで便利・時短になったと思うことで最も多かったのは、「わざわざ出かけなくてもほしいものが手元に届く(58.3%)」、「比較が簡単にでき、より安く買える(46.0%)」、「時間に縛られず、いろいろなサービスを利用できる(36.1%)」でした。特に 20~30 代の若い女性が便利になったと考える傾向がみられました。「比較が簡単にでき、より安く買える」は 30 歳以上の女性で高くなり、主婦層も含め、生活費をやりくりする中でしっかりリサーチして購入していると考えられます。

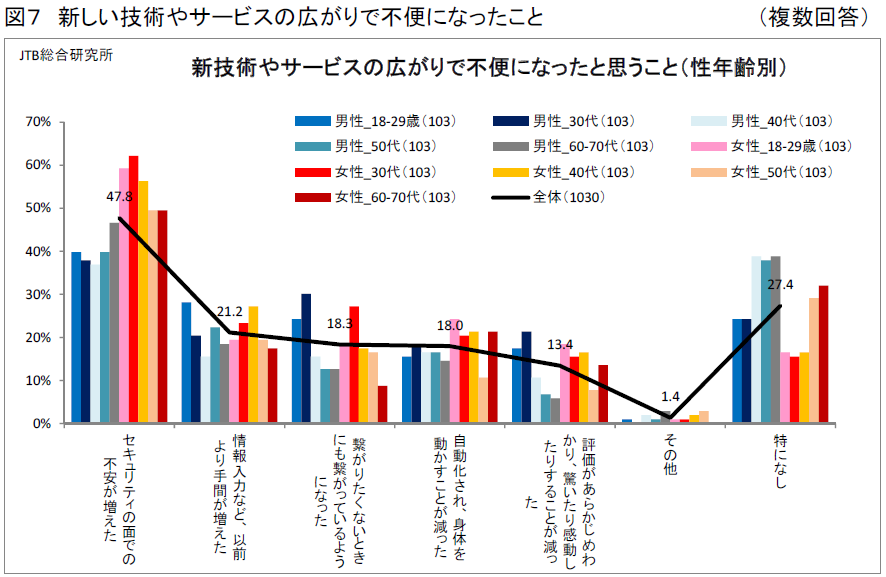

一方、不便になったことについては、「セキュリティの面での不安が増えた(47.8%)」が半数近くにのぼり、「情報入力など以前より手間が増えた(21.2%)」が続きました。ただし、不便なことが「特にない」と回答した割合も 27.4%あり、特に男性 40 歳以上、女性 50 歳以上で高くなりました。20~30 代の若い層の方が、デジタルの活用が進んでいるからこそ、同時に不便さや不安も感じているといえそうです。

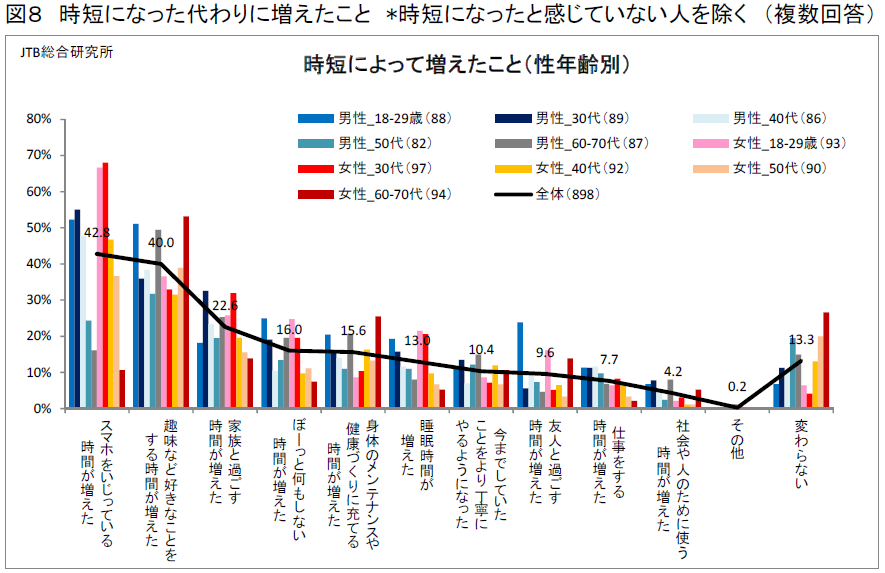

また、便利・時短になった代わりに増えたことで最も高かったのは「スマホをいじっている時間(42.8%)」で、「趣味など好きなことをする時間(40.0%)」、「家族と過ごす時間(22.6%)」、「ぼーっと何もしない時間(16.0%)」が続きました。「スマホをいじっている時間」、「ぼーっと何もしない時間」は特に若い層で高い傾向がみられ、時短になったことが必ずしも生産的な時間に変わったとはいえないようです(図6~図8)。

【普段の買い物に関わる変化】

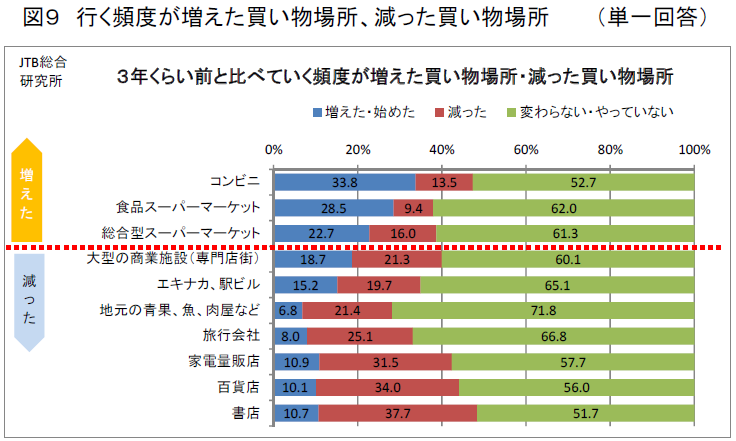

4.買物場所は身近なコンビニやスーパーマーケットが増え、書店、百貨店は大きく減少

暮らしの中で欠かせない「買い物」 図9 行く頻度が増えた買い物場所、減った買い物場所 (単一回答)については、どのような変化があったのでしょうか。3年くらい前との比較で、行く頻度が増えた場所、減った場所を聞いたところ、「コンビニ」、「食品スーパーマーケット」、「総合型スーパーマーケット」が増加し、「書店」、「百貨店」、「家電量販店」、「旅行会社」は大きく減少しました。より身近、かつ、一か所である程度何でも揃う場所が増加したと考えられます(図9)。

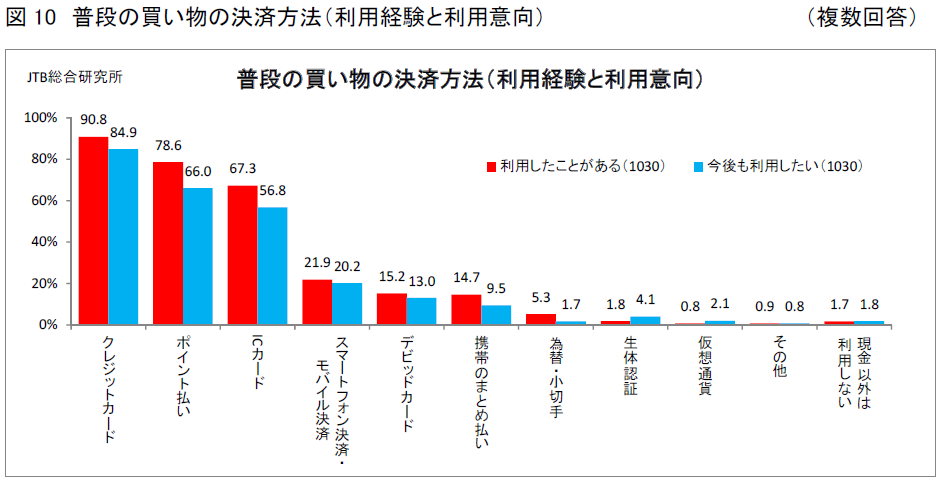

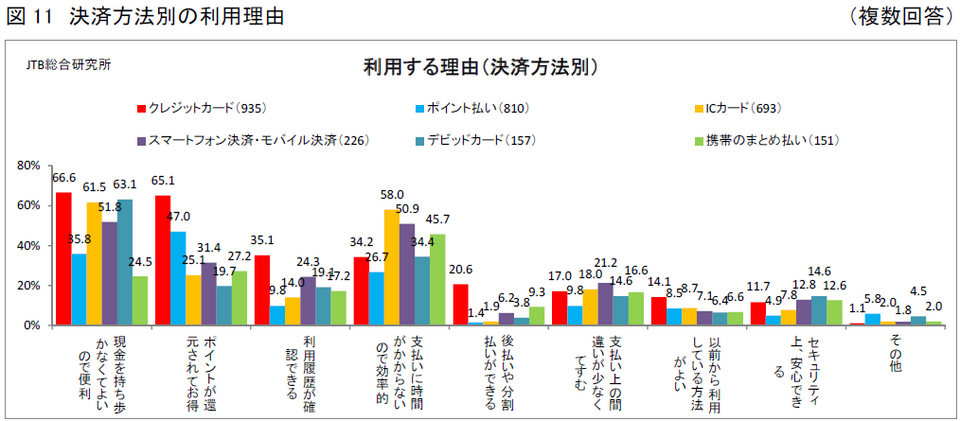

5.普段の買い物で現金以外に使う方法は「クレジットカード」「ポイント払い」「IC カード」が中心

決済方法についてみてみると、現金以外で主に利用されているのは「クレジットカード(90.8%)」「ポイント払い(78.6%)」「IC カード(67.3%)」が上位3位となりました。それぞれを利用する理由としては、クレジットカードは「現金を持ち歩かなくてよい」、「ポイント還元されてお得」が高く、IC カードは「現金を持ち歩かなくてよい」、「支払いに時間がかからない」が高くなりました。スマホ決済についても、「支払いに時間がかからない」点が評価されているようです。一方、ポイント払いについては、特徴的な理由として大きくあげられるものはなく、積極的に利用をしているというよりは、"せっかく貯まったから使おう"といった意識なのかもしれません(図10~図11)。

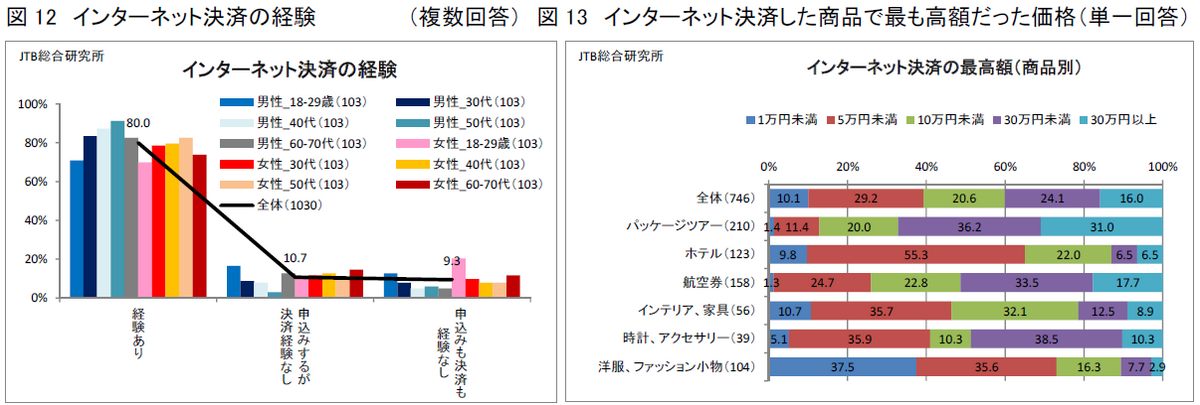

6.8 割がインターネット上での決済を経験。60 歳以上も7 割を超える。4割が最も高額な決済額が10 万円以上

インターネット決済(インターネットを通じた購買において、インターネット上で決済を行ったもの。申し込みだけをし、コンビニ払いや振り込み、代引きなどは除く)については、全体の80.0%が「決済経験がある」と回答し、60 歳以上でも29 歳以下より経験率が高い傾向となりました。また、商品別の決済額をみると、最高額が「10 万円以上」と回答した割合は全体で40.1%となり、中でも高額決済の割合が高かったパッケージツアーでは、67.2%となりました。インターネットで高額な買物をためらう意識は薄らいできていると言えそうです(図12~図13)。

【デジタル化による旅行スタイルの変化】

7.旅行に関わることで、頻度が増えたり、変化があったりしたことは

"旅行中での情報検索"、"スマホやインターネットでの予約購買"、"間際の予約"、"個人行動型の旅行(「宿泊施設や交通手段を別々に予約購入していく」、「自由行動が多いツアー」「同行者との現地集合、現地解散」など)"

デジタル化は旅行や観光の分野と親和性が高いと言われています。流行語となった"インスタ映え"も、旅行やお出かけにおける目的や旅行スタイルに変化をもたらしています。そこで3年くらい前と比較して、何がどのように変化したと思うのかを聞きました。"情報収集"については、「旅行中(タビナカ)の情報検索(40.5%)」、「デジタルガイドブックを持っていく(10.8%)」が増加しました。「紙のガイドブックを持っていく」は「変わらない(46.7%)」と答えた人が半数いたものの、「減少した」と答えた人の割合は高くなりました(22.8%)。"予約や購入"については、「スマホで予約する(33.2%)」、「インターネットで旅行商品を買う(28.9%)」、テレビを観ながら、電車に乗りながら「ながら予約する(13.9%)」が増える一方、「電話で旅行商品を買う」、「旅行会社の店舗で旅行商品を買う」減少傾向となりました。"旅行形態"については、「宿泊施設や交通手段を別々 図14 旅行スタイルで変わったこと(3年くらい前との比較) (単一回答)に自分で購入していく旅行(24.0%)」、「現地での自由行動が多いツアー(11.5%)」、「宿泊施設は予約せず交通手段だけを購入していく旅行(9.6%)」、「同行者と現地集合、現地解散をする旅行(7.7%)など、個人で自由に動く旅行が増えました。また、「数日以内など間際に思い立っていく旅行(15.6%)」が増加し、「1年以上前など事前に計画をしていく旅行(7.9%)」は減少傾向となる結果となりました(図14)。

8.旅先で経験したシェアリングサービスで最も多いのは「荷物預かりシェア(9.3%)」。次いで「ガイドサービス(5.2%)」

今後の利用意向が高いのは「荷物預かりシェア」「ガイドサービス」「タクシー配車サービス」「家庭料理体験」ここ数年で急速に増えつつある旅先でのシェアリングサービスの利用について、具体的にどのようなサービスを利用しているのか、また今後はどのようなサービスを利用したいと考えているのかを聞きました。利用率、利用意向共に最も高かったのは、「荷物預かり場所のシェア」でした。2位と3位には、「ガイドサービス」、「タクシー配車サービス」が続きました。「家庭料理体験サービス」に関しては、現在の利用率は1.9%とあまり高くありませんでしたが、今後の利用意向は9.2%で4 位となりました。

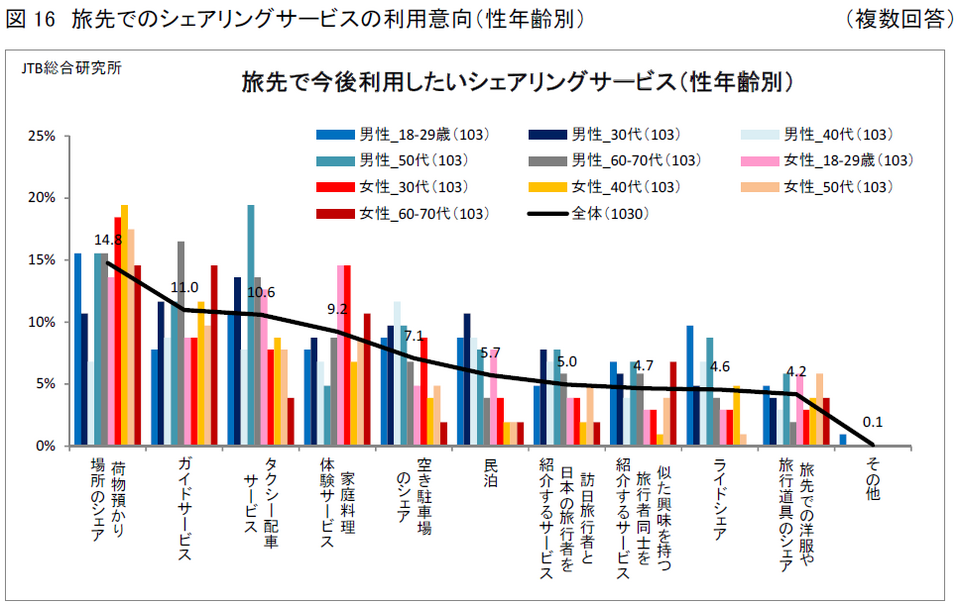

性年齢別に今後の利用意向をみると、女性は「荷物預かり場所のシェア」や「家庭料理体験サービス」などが高くなりました。「訪日旅行者と日本人の旅行者を紹介するサービス」、「似た興味を持つ旅行者同士を紹介するサービス」「ライドシェア」など、マッチングサービスについては、女性の方が防衛意識が高いことと関係してか、男性の利用意向の方が女性よりも高い傾向となりました(図15~図16)。

【旅行商品の購買と店舗の位置づけ】

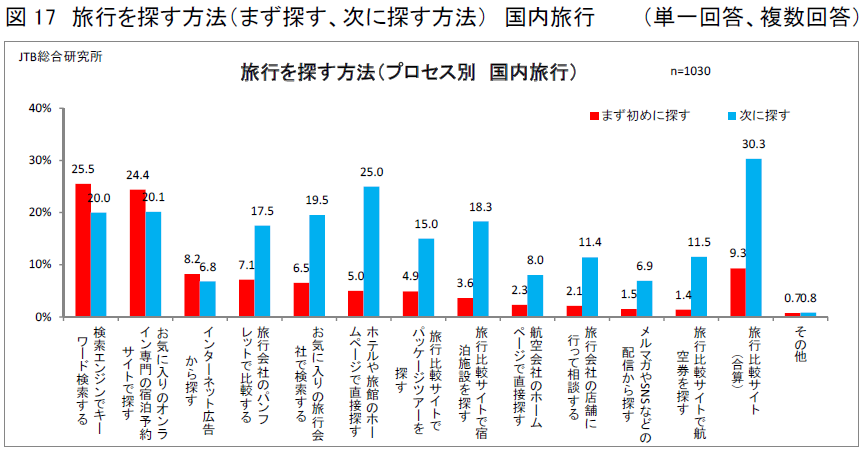

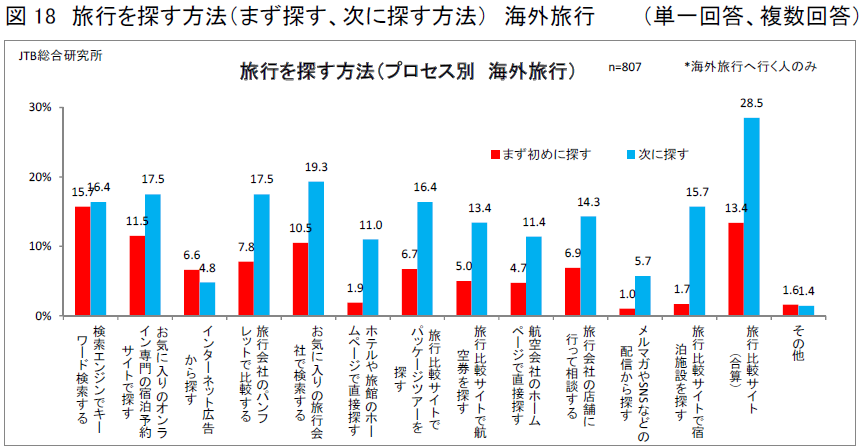

9.旅行商品を"まず"探し始める方法は国内、海外旅行共に、「検索エンジンでの検索(国内25.5%、海外15.7%)」、「お気に入りのオンライン専門宿泊予約サイト(国内24.4%、海外11.5%)」が高い

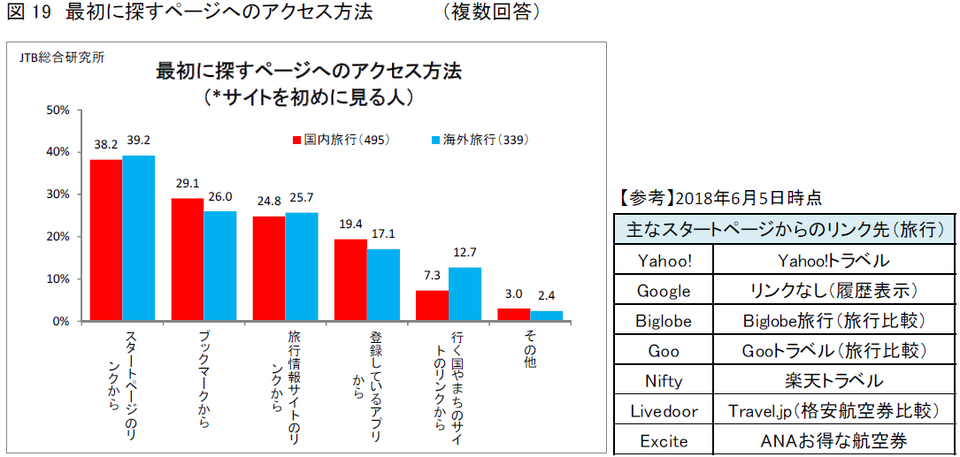

以下では旅行の情報検索や予約購入について、さらに具体的にみていきます。旅行先の決定後、旅行商品の購入を検討するにあたり、"まず(一番最初に)"探し始める方法は、国内旅行、海外旅行共に最も割合が高かったのが、「検索エンジンでの検索(国内旅行25.5%、海外旅行15.7%)」で、「お気に入りのオンライン専門宿泊予約サイト(国内旅行24.4%、海外旅行11.5%)」が僅差で続きました。旅行会社に関わることとしては、「旅行会社のパンフレット(国内旅行7.1%、海外旅行7.8%)」、「旅行会社のサイト(国内旅行6.5%、海外旅行10.5%)」、「旅行会社の店舗(国内旅行2.1%、海外旅行6.9%)」となりました。特に国内旅行においては、旅行会社で必ずしもまず最初に探し始めるというわけではないようです。インターネットでまず最初に旅行を探し始める場合、どのように目当てのページにアクセスしているのでしょうか。サイトへのアクセス手段を聞いた結果では、「スタートページ(パソコンの立ち上げ時にホームに設定しているページ)のリンク」と回答した割合が国内旅行(38.2%)、海外旅行(39.2%)と最も高くなり、スタートページからの動線は重要と言えそうです。参考までに主なスタートページでリンク先を調べてみると、旅行比較サイトに繋がっている場合が多くみられました。"次に探す"方法(二番目以降)で最も高くなったのは、国内旅行では「ホテルや旅館のホームページ(25.0%)」で、「お気に入りの旅行会社で検索する(19.5%)」を上回りました。既存の調査から、「泊まりたいホテルや旅館がある」ことが旅行のモチベーションになる傾向がみられ、直接、意中の宿泊施設を調べる場合も多いと考えられます。海外旅行では「お気に入りの旅行会社で検索(19.3%)」が1 位、2 位には「お気に入りのオンライン専門宿泊予約サイト」、「旅行会社のパンフレット」がそれぞれ17.5%となりました。また、旅行比較サイトで「パッケージツアーを探す」、「航空券を探す」、「宿泊施設を探す」の3つを合算してみると、"次に探す方法"としては、国内旅行(30.3%)、海外旅行(28.5%)となり、大きな割合を占めていることがわかります(図17~図19)。

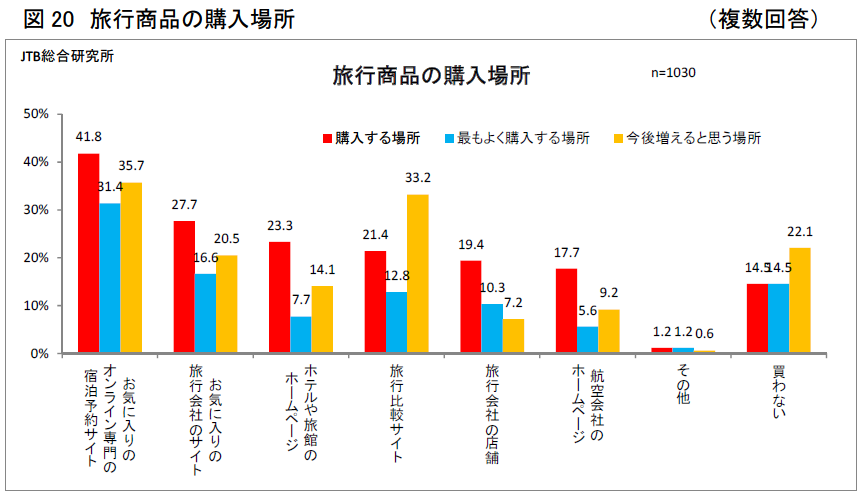

10.今後利用が増えると思う購入場所は「オンライン専門宿泊予約サイト(35.7%)」、「旅行比較サイト(33.2%)」インターネットで予約した(しようとした)人の 4 人に1人がその旅行に関して店舗に出向いた経験あり

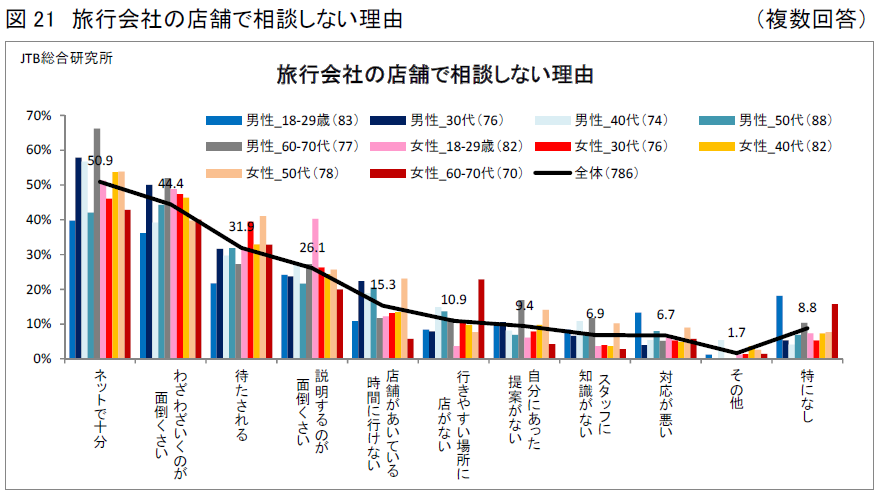

実際に商品を購入する場所(国内旅行、海外旅行問わず)については、「オンライン専門宿泊予約サイト(41.8%)」が最も高く、今後も増える割合も1位でした。旅行比較サイトについては、現在購入している場所としては 4 位の 21.4%でしたが、今後増えると思う場所としては「オンライン専門宿泊予約サイト(35.7%)」に次いで 2 位の 33.2%となり、現在購入している割合を超えています。今後増えると思う場所の中で最も割合が低かった「旅行会社の店舗(7.2%)」について、店舗で相談しない理由を聞いたところ、「ネットで十分(50.9%)」、「わざわざ行くのが面倒くさい(44.4%)」などが上位となり、「店舗が開いている時間に行けない(15.3%)」、「行きやすい場所に店がない(10.9%)」など、具体的な機能に関わる理由よりも、感覚的(面倒くさいなど)の理由で行かない割合が高い傾向がみられました。

「ネットで十分」と考える人の割合は、比較的男性に多い傾向となりました。女性の中では、40~50 代で「ネットで十分」と考える割合が高いようです。

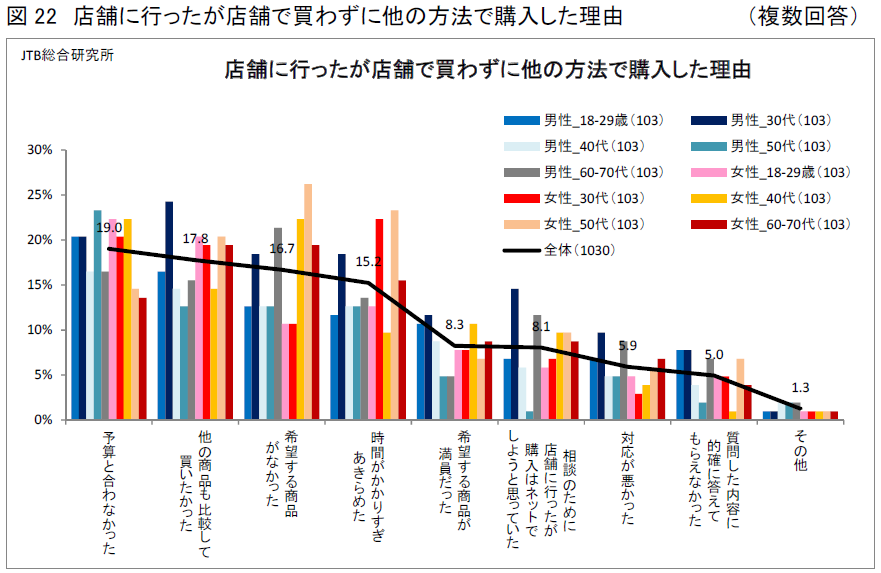

一方、店舗に出向いたものの、結局インターネットなど他の場所で購入した人の理由としては、「予算と合わなかった(19.0%)」と共に、「他の商品も比較して買いたかった(17.8%)」が高くなり、値段だけではなく、より幅広く検討して旅行を決めたいという意識が垣間見られます。

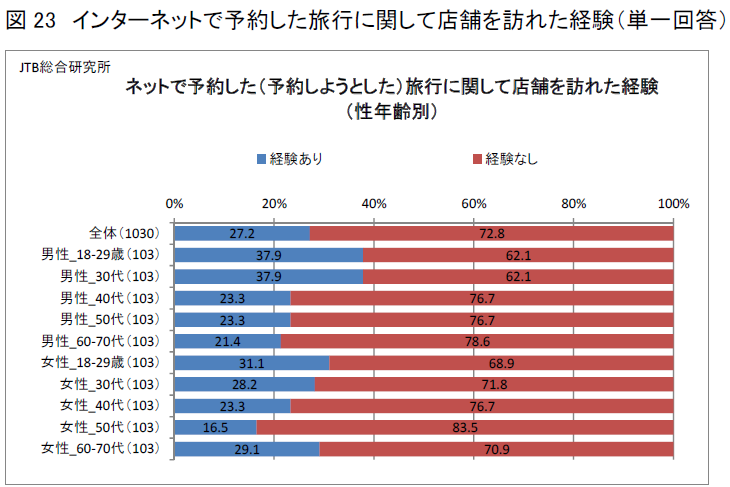

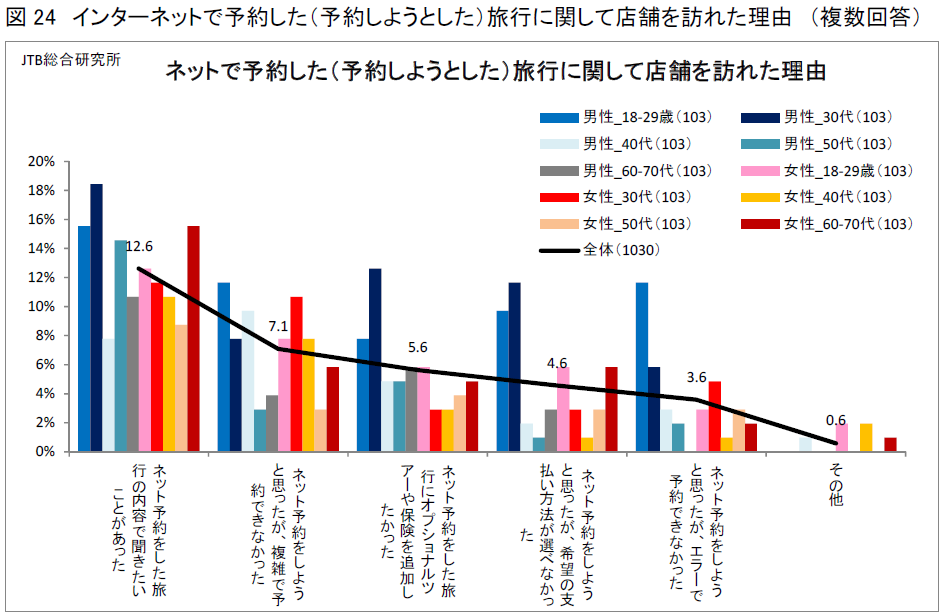

一方、インターネットで予約した(しようとした)旅行に関して、店舗を訪れた経験がある人の割合は全体で27.2%、4人に1人以上あることが分りました。性年齢別にみると、29 歳以下、30 代の男女と 60 歳以上の女性で高くなりました。店舗を訪れる理由としては、「インターネット予約した旅行の内容について聞きたいことがあった(12.6%)」、「インターネット予約しようと思ったが、複雑で予約できなかった(7.1%)」、「インターネット予約をした旅行にオプショナルツアーや保険を追加したかった(5.6%)」、「インターネット予約をしようと思ったが、希望の支払い方法が選べなかった(4.6%)」などでした(図 20~図 24)。

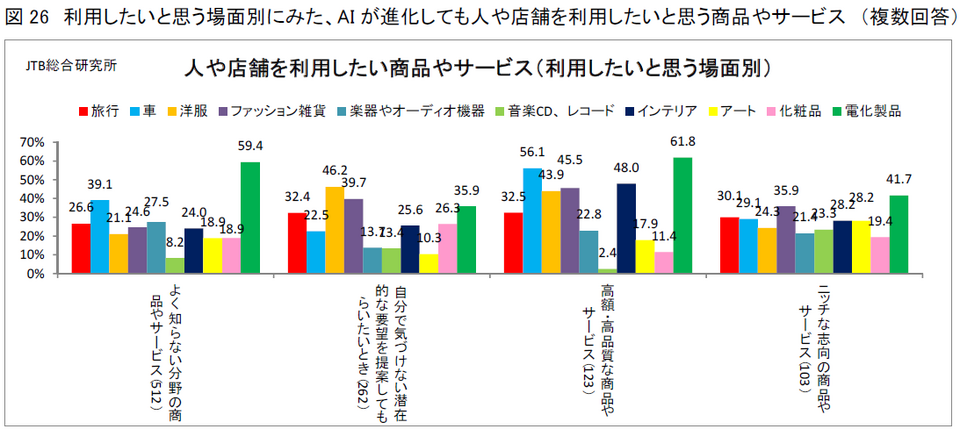

11.AI が進化しても人や店舗のサービスを利用したいと思う時は、「よく知らない分野の商品やサービスを購入するとき」、「自分では気づけない潜在的なニーズを提案してほしい時」 旅行は「よく知らない分野の商品やサービス」、「ニッチな志向の商品やサービス」としての割合が高い

では、今後ますます AI が進化し、サービスの精度が向上しても、それでも店舗(人)のサービスを利用したいと思うのはどのような時なのでしょうか。最も高くなったのは、「よく知らない分野の商品やサービスを購入する時(49.7%)」、「自分のことを十分にわかってくれる人から自分では気づけない潜在的な要望などを提案してもらいたいとき(25.4%)」でした。自分でもわからない(気づかない)事柄について、何らかの提案がほしい場合に、人のサービスを利用したいと考える割合が高いようです。一方、「AI の方が正確な判断や適切な対応をしてくれるなら必ずしも人からサービスを受けなくてもよい」も 22.2%で 3 番目に多い結果となりました。今後より身近に AI によるサービスが浸透してきた場合には、こういった意識が増加する可能性は高いと考えられます。

次に具体的に「よく知らない分野のサービス」、「自分では気づけない潜在的な要望などを提案してもらいたい」など前述の回答のような気持になるのはどういった商品やサービスを購入する時なのか聞きました。電化製品は「高額・高品質な商品やサービス(61.8%)」、「よく知らない分野の商品やサービス(59.4%)」、「ニッチな志向の商品やサービス(41.7%)」洋服は「潜在的な要望を提案してもらいたい時(46.2%)」が最も高く、「高額・高品質な商品やサービス(43.9%)」も多くあがりました。旅行については他の商品と違い、特徴はあまり出ませんでしたが、比較的「潜在的な要望を提案してもらいたい時」、「ニッチな志向の商品やサービス」で順位が高くなりました。

12.まとめ

● デジタル化が進み、便利・時短となった時間は"生活の質を上げる"ための時間へ

調査結果から、ここ数年における様々な技術の浸透で、私たちの暮らしや旅行スタイルが大きく変わったことがわかりました。デジタル化によって"便利・時短になった"代わりに増えた時間は、「スマホをいじる」、「ぼーっと何もしない」も多く上がりましたが、「趣味など好きなことをする時間」、「家族や友人と過ごす時間」、「身 体のメンテナンスや睡眠時間」、「今までやっていたことを丁寧にやる時間」などに充てられ、生活の質を向上させることにも繋がっていると考えられます。

仕事の場面における変化としては、プライベートのコミュニケーションで減少していたメールや電話なども含 め、ほとんどのコミュニケーション手段が増加していたことが興味深い結果となりました。グローバル化が進み、仕事の内容も複雑化する中で、あらゆる手段を駆使して業務を進める必要があるということなのかもしれません。

● デジタル化のメリットは"時間や場所に縛られないこと"や"比較が簡単にできること"

デジタル化によって便利・時短になったと思うこととして、「わざわざ出かけなくても、ほしいものが手元に届く」、「比較が簡単にでき、より安く買える」、「時間に縛られず、色々なサービスを利用できる」が大きな要素としてあがりました。「比較が簡単にでき、より安く買える」と考える人は、特に女性で多く見られました。コトラーの"マーケティング 4.0"では"若者"、"女性"、"ネティズン"が今後注目されるセグメントとしてあげられていますが、女性の特徴は"インフォメーション・コレクター"であり、男性より時間をかけて品質や価格を吟味する傾向がある、とされたこととも一致した結果と言えるでしょう。

また、高額な商品をインターネットで購入することに対する不安も薄らいでいることがわかりました。効率が重視される日常的な商品の購買や予約が、インターネットに大きくシフトしたことも頷けます。

そのような中、わたしたちは店舗や人によるサービスの価値をどこに求めればよいのでしょうか。調査結果から見えてきたように、自分では気づけないことを提案してもらいたい、ニッチな志向の商品やサービスを購入する時など、場面や個々人に応じ、商品やサービスをきめ細かくカスタマイズする"ウルトラパーソナライズ"はキーワードになりそうです。単に顧客のニーズに応えるだけであれば、インターネットでも可能ですし、さらにAI が進化すれば、人間ではわからないような潜在的なニーズを掘り起こすことも可能かもしれません。

また、インターネットで予約、あるいは予約しようとした旅行について店舗を訪れる人の割合は 4 人に 1 人以上となり、必ずしもネットだけで完結できることばかりではないこともわかります。内容を確認したい、といったことだけでなく、自分と同じように旅行が好きな人と感覚を共有したり、アドバイスをもらったりしながら旅行を購入したい、といった気持ちもあるのではないでしょうか。さらに、比較サイトの利用が広がったことによって、価格の比較は簡単にできるようになりましたが、一方で価格以外の「質」を伝えにくくなった面もあります。アマゾンがリアル店舗に進出した事例もあるように、店舗はショールームとして商品やサービスの魅力を伝え、ブランドを創る拠点としての役割を担うべきと考えられます。

まだ存在しないものに対して、人々がどのように反応するかを推し量ることは困難ですが、AI やデジタルの進化が今後の社会や消費に与える影響については継続的な調査を進め、今後の変化の兆しを探ります。

(株)JTB総合研究所 03-6722-0759 www.tourism.jp

調査分析担当:早野陽子 / 広報担当:早野・三ツ橋・波潟