地域創生に取り組む意義と、隠岐での経験で見えたこれから

- レポート

- 国内旅行

- 地域交流

- 地域創生

- 日本の魅力

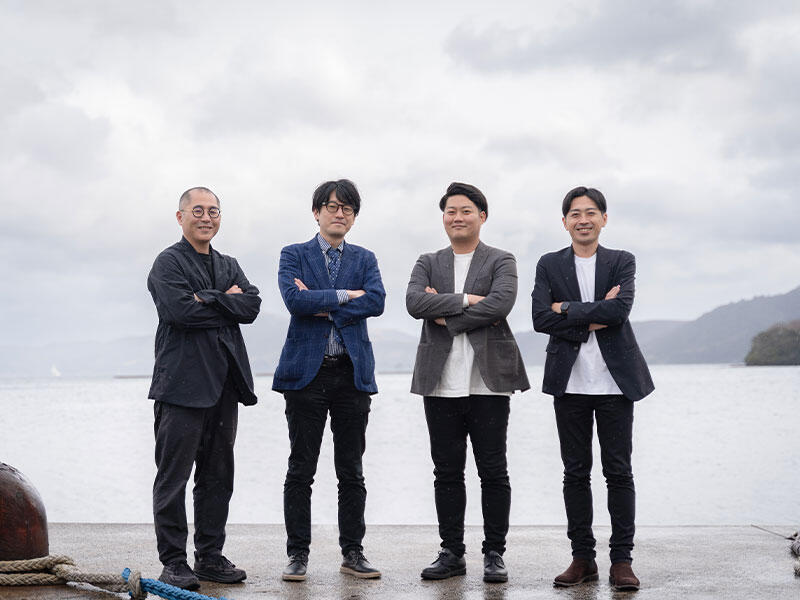

島根県の隠岐諸島の地で、さまざまな職歴を持つ5人のJTB社員が、地域の人たちと交流を重ねながら地域の魅力発見や課題解決に取り組む「隠岐プロジェクト」。

2年間、隠岐で奮闘してきた5人の社員は、改めて隠岐の魅力をどのように捉え、そして未来につなげていきたいと考えているのでしょうか。隠岐諸島を巡り、それぞれのお気に入りのスポットで話を聞いてきました。

ここにしかない絶景が隠岐にはある

―隠岐で暮らして2年とのことですが、改めて隠岐の好きな場所を教えてください。

澤岡 祐太(知夫里島観光協会)のお気に入りスポット知夫里島の赤壁。知夫里島の西海岸沿いに、約1kmに渡って広がっており、200mもの高さになる箇所も。

澤岡:私の好きな場所は現在住んでいる知夫里島(ちぶりじま)の景勝地「赤壁(せきへき)」です。約600万年前の火山の噴火による溶岩の層が見られ、地球の偉大さを感じられる場所。初めて見たときは感動しました。休みの日も仕事終わりも、何度も見に行くくらい好きな場所です。この美しい風景を記録しようと思い、知夫里島に来てからカメラやドローンでの撮影もするようになりました。

隠岐の自然を見ていると美しさだけでなく、自然の脅威、そして過去から現在、未来につながっていくような大きな時間の流れが感じられる。ジオパークである理由がそこにあると思います。

岸本:隠岐にいると魅力的な場所にたくさん出会えるので日々感動しています。特に広い海岸線へ沈む夕陽、山の上から見る星空などは、前にいた大阪では見ることのできない風景です。摩天崖(まてんがい)や赤壁などは、隠岐にしかない圧倒的な絶景。それが近くにあり、いつでも拝めるのは住んでいるからこその特権ですね。

「GOKA温泉」に行き田園と山あいの風景を眺めながら風呂に浸る時間や、塩の浜や乙女子(おとめこ)海岸から見える白い岩肌が夕陽でピンク色に染まる様子を眺める時間、オキノウサギやオキサンショウウオに出会えないかを期待しながら壇鏡(だんぎょう)の滝の林道を歩く時などが好きな時間です。

村瀬:西ノ島では、摩天崖、国賀浜(くにがはま)、赤尾展望所という景勝地が好きな場所です。季節や見る時間で景色がまったく異なるので飽きませんね。以前の業務では海外の絶景もたくさん見てきましたが、摩天崖の景色は世界トップレベルだと思っています。この場所で風を感じたり、写真を撮影するのが好きな時間です。

最初に西ノ島を訪れてこの絶景を見たときの感動は忘れられません。今でもあの感動を思い出すため、そしてどうやったら多くの人にこの風景を見てもらえるかを考えるためによく訪れます。観光で訪れている人が感動している姿を見るのもうれしいですね。

コロナ禍を経て、これまで海外を旅していた人たちの関心が国内へ向いてきている状況もありますので、まだ知らない日本を訪れたいという時には隠岐はぴったりだと実感しています。

竹原:自宅から港に至る通勤路に広がる田んぼの景色です。季節ごとの変化が鮮やかなのと、十日町の風景を思い出してホッとします。

そして、「島のほけんしつ蔵(くら)」というカフェも憩いの場です。お店の人や他のお客さんと会話したり、島の情報も色々聞けたりします。ここの店主の方は島に来る前からのつながりで知り合えたこともあり、島との縁を感じられ、安心できる場所になっています。

高橋 秀幸(隠岐ジオパーク推進機構)のお気に入りスポット「京見屋分店」。お土産店とカフェが併設されており、移住者たちの憩いの場となっている。

高橋:私は隠岐の島町の「京見屋分店(きょうみやぶんてん)」でゆっくりコーヒーやビールを飲みながら考え事をしたり、お客さんと話す時間が好きです。このお店はIターン、Uターンの移住者もよく訪れるお店で、まちづくりに関わる人も多いので、何気なく集まって、話しているうち仕事につながるようなこともあるのでおもしろいですね。

小さな島だからこそ感じる人とのつながり

―島に暮らすようになって、ご自身のなかで変わったことはありますか?

岸本 昇也(隠岐の島町観光協会)のお気に入りスポット乙女子海岸。夕日の穴場スポット。夕日に染まり、白からオレンジ、オレンジからピンクへと周辺の岩肌が染まっていく様子が幻想的。

岸本:隠岐での取り組みを通じて、社会や環境のことを表面的ではなくリアルに捉えられるようになり、どうしたら社会や環境のためになるのかを考えるようになりました。

あと、隠岐に来てからは休みという概念が変わりました。ちょっとカフェへ行きがてら、お店の人と「あの企画どうなった?」と話をしたり、コンテンツになりそうな場所を見に行ってみたり。プライベートと仕事がいい意味で地続きになった感じがあります。

澤岡:みんな知り合いだからこそ生まれるものはありますよね。知夫里島は特に小さく人口約600人なので、島民同士の距離が近く、一つの家族のような雰囲気があります。転入・転出者向けの歓送迎会が頻繁に開催されますし、観光業という枠を超え農業や畜産、漁業関係者との連携するような企画が生まれることもありましたね。

僕は休みの日ほとんど家にいないんですよ。仕事や帰省で島外に出ることもありますが、それ以外は毎日島にいて地域の方たちと関わっている。600人の島なので商店にいたら誰かに会うし、釣りしていると誰かに話しかけられる。別になにか特別なことがあるわけではないけど、島の自然を感じて、人と関わることで新たな自分に出会えています。

村瀬:私の住む西ノ島も人口が約2600人の島で、必ず誰かしらの知り合いの知り合いになるので、打ち解けるのは早いです。事業者の方や職場の方、その関係の島民の方とも親交があります。若い移住者や「大人の島留学」を利用した期間限定の移住者も多いので、そういう方々との交流も盛んです。

昨年の夏には島の大祭にも参加させてもらい、島民の方たちと神輿を担いだことはいい思い出になっています。逆に、娯楽という部分ではまだまだ足りない部分が多いので、島民の方向けの娯楽開発もできればと思っています。

竹原 有美(海士町)のお気に入りスポット「島のほけんしつ蔵」。アロマを使ったホリスティックケアを中心に、季節にあわせたオリジナルハーブティーを提供するカフェや、島の草木を採取して蒸留した香りの商品を販売。

竹原:私自身の変化というよりも社会に対する気づきですが、日本の端っこの小さな島で多様な新しい働き方が実現されていることに発見がありました。

人が少ない島なので、一人の労働力がとても重要視されていて、その分、個々の働き方が尊重されているんですよね。例えば、産休から戻ってきた方がいるとき、どうしたらその方が働きやすいかというのを周りのみんなが考えるし、行動する。私のオフィスにはベビーベッドがありますし、お子さんが来ていても自然と誰かが何も言わずに一緒に遊んであげたりする環境があるんです。2拠点生活やダブルワークの人も多く、一人一人が働きやすくするためにどうしたらいいかをみんなで考えて支え合う寛容さがある。

都会で実践できずにいることが島で実現できているんだという気づきがありましたし、今後に生かせるものもあるのではないかと感じています。

観光で隠岐をより暮らしやすい島に

―魅力的な資産がありつつも課題も抱えている隠岐の中で、さまざまな取り組みをされていますが、みなさんが考える隠岐の目指す姿はどのようなものでしょうか。

村瀬 貴久(⻄ノ島町)のお気に入りスポット摩天崖。周辺一帯は放牧地であり、牛馬がのんびり草を食む姿も。海抜257mの高さで、約7kmにわたって粗面玄武岩の海蝕崖や海蝕洞が続き、大山隠岐国立公園に指定されている。

村瀬:西ノ島に関して言えば、観光客が増えてほしいと思っています。西ノ島は大型ホテルもあり、宿泊者も継続して来てくださっているので稼働率が悪いわけではないんですが、なかなかまとまった収入につながらない。飲食店やお土産やさんをもっと充実させて、お客様が価値に対してお金を払いたいと思えるような、島の経済がまわる仕組みをつくっていきたい。

古い施設も多いので、今のお客様のニーズに合うスタイルに施設改修を進めている状況です。小さな島のためキャパの限界はあるので、オーバーツーリズムには気をつける必要があると思っていますが、観光客が増えて、消費額が増えて、経済がうまく回ることで島の関係人口が増える。その結果、島に戻ってくる人や訪問する人が増えるので、うまく盛り上げていきたいと考えています。

岸本:やはり私たちJTBが関わる以上、観光は重要な手段のひとつです。でも表面的な良いところだけを見せるのではなく、ジオパークの学習を通して島の魅力を知ってもらったり、島の課題にも触れてもらったりすることで、島が抱える課題も一緒に考えていけるような旅を提案していきたいですね。

島ではどうしても“勘、経験、度胸”といった旧来のスタイルで続いているものが多いですが、私たちが持っている観光のノウハウやシステム、マーケティングの力を活用しながら並走していくことで、先々の未来にもつながっていくのではないかと考えています。

澤岡:まだ「隠岐に行こう」という人は少ない現状がありますし、ましてや「知夫里島に行こう」と思う人はなかなかいないと思うんです。私たちが取り組む観光開発や環境整備を通して、隠岐のブランド認知を高めていきたい。「隠岐であれを見たい、あれが食べたい」というような「隠岐=◯◯」というイメージが想起されるようになるところまで持っていきたいです。

高橋:多くの人に「隠岐に行きたい」と思ってもらうためには島が抱える不安定な部分をなんとかする必要はありますよね。立地的に船や飛行機でしかアクセスできないからどうしても不安定にはなってしまいますが、訪れる人にしっかり必要な情報が届くとか。DXの力でフォローできる部分はあると思っています。

さらに言えば、今は私たちが島の事業者と行政や国の間に入って、サポートさせていただいている状態ではありますが、その役割を担うのは地域の人であるのが理想だとも思っています。この2年間、私たちが地域の方々と取り組んでいたことをしっかりと伝え、構築してきたネットワークを含め、島の人々に継承していくというのがひとつの理想です。

竹原:離島と聞いて一番に思い浮かぶような、魅力的な旅行先という、お客様目線の未来像もあるのですが、一番理想的だと思うのは島の人が住んでいて幸せに思える島であること。そのために域内の経済循環や物流といった点も改善していく必要があります。そして、その改善のために、観光が経済的な面でもしっかり機能し、役目を果たせることが理想だなと考えています。

JTBが地域創生に取り組む意義

―実際に地域でさまざまな取り組みをされていますが、JTBが地域創生に取り組む意義は何だと思いますか。

岸本:3点あると思っています。1つ目はJTBグループの経営理念「地球を舞台に、人々の交流を創造し、平和で心豊かな社会の実現に貢献する」を体現しているから。

2つ目は日本が抱える「人口減少」という社会課題への対策のひとつであると考えます。2014年に消滅可能性都市が提示され、毎年50万人以上の人口が減少している日本において、地域社会を持続させるためには、地域の外から来た方に、島内でお金を使っていただく必要がある。そのとき重要なのは、高付加価値なコンテンツ、地域経営の運営体制の構築、コネクションだと思っています。JTBはこれまで旅行や観光において、それらの知見を培ってきているので、それを応用しながら実現することができるはずなんです。

3つ目は新しい働き方の提唱だと思います。コロナ禍を経て、多拠点居住、デジタルノマド、ワーケーション、副業などが普通に容認される世の中に変容したと感じています。働く場所や内容を限定しない今の時代だからこそ、このプロジェクトでの僕らの働き方というのは、ひとつの新しい働き方になりうると思っています。

村瀬:JTBは、旅行業以外にもさまざまな事業を展開しているので、地域課題に対してもさまざまな角度から課題解決の提案ができます。同時に地域の課題解決を通じて、社としても成長できるというのはありますよね。

竹原:隠岐には都市部から短期移住する若者が多く、その大半は地域貢献がしたいと話します。JTB社内にも若手を中心に同様な思いを持つ社員が増えていると聞いています。実際に地域の状況や課題を知り行動する機会を持つことは貴重な経験になり、仕事のモチベーションにもなるのではないでしょうか。

また、旅行者のニーズが多様化しているのと同様に、受入地域側のニーズも変化しています。地域によってさまざまな課題があるなかで、受け地側が求める顧客層や規模、伝えたい魅力を送客側も理解出来れば、顧客、地域、企業それぞれにメリットがあり、持続的なだけでなく、観光庁が唱える「地域課題の解決手段としての観光」にもつながると考えます。JTBが地域に踏み込んで取り組むことは旅のリーディングカンパニーとしての企業責任という点でも大きな意義があるかと思います。

―当初予定されていた3年間の任期も残すところあと1年となりました。この1年で取り組みたいことはなんでしょうか。

村瀬:先ほどもお伝えしたように、娯楽という部分ではまだまだ改善の余地があると思っているので、より強化していきたいと思っています。昨年度、西ノ島ではテントサウナを購入し、町民向けのテントサウナイベントを開催しました。「大自然の中でのテントサウナは最高だった!」と、大好評でした。24年度はそのテントサウナを活用して島民向けの娯楽として定着させていくとともに、宿泊施設などで観光客向けに活用し、サウナを通じて島の魅力度が上がるような取り組みをしていきたいと思っています。

高橋の話にもあった通り、この1年は継承していくことも重要となってくるので、私がメインで取り組むというよりは事業者間の橋渡しをしながら、島のみなさんと考えていきたいですね。

岸本:隠岐内での経済循環を上げていく必要があるので、観光客を増やしながらも旅先でふるさと納税ができたり、対価をお支払いいただけるようなコンテンツを導入していきたいですね。やはり最終年度ということで、持続可能な観光コンテンツ開発に取り組んで、この地に自分がいたことが何かしらの形として残るようにしたいと思っています。

澤岡:僕もあと1年やりたいことだらけです。その中で特に注力したいのはやはり人材育成です。3年の間、私たちが取り組んでいたことがなくなってしまったら、やってきた意味がなくなってしまうので、ちゃんと継続できるようにしていきたい。

そのために大事なのは、考え方を共有することかなと思っています。これが正解だと伝えていくのではなく、「こういう考え方もある」という考え方の選択肢を観光協会のスタッフや地域事業者のみなさんに伝えているところです。

ここまでの2年でこの5人が島に暮らし、それぞれの思いや考え方を地域の人に伝えてきていて、届きつつあるとは思うので、それを受け継いでいける方を育てることがあと1年のやるべきことかなと思っています。

竹原:まずはこの2年間で手掛けたことを島に定着させることです。特に、隠岐の新しい観光ホームページ、「隠岐の島旅」の利用促進は、誘客と観光収益に直結するため重要で、隠岐のブランディングや継続的な情報発信、取得データの分析とマーケティング策の立案などが必要です。他にも、造成したコンテンツの内容やPR方法を見直して販売を伸ばすこと。高付加価値化事業で改修した宿の稼働率アップのための情報発信や二次交通などのサービス連動など。プロジェクトが打ち上げ花火で終わらないように、今までやり切れていなかった「当たり前のことを当たり前に」進めていきたいと考えています。

高橋:ゼロからのスタートではじまったこのプロジェクトが、このタイミングで「どう継承していくか」と考えられるのは、ある程度の成果が出てきたから。そう思うと感慨深いものがあります。1年目に人間関係・つながりづくり、2年目に軸となる事業推進と積み重ねてきたものを、3年目はしっかり引き継いでいきたいですね。

JTBメンバーが抜けたとしてもDMO、自治体、事業者のつながりがより進み、レガシーが残るように。また、島の方から「JTBに来てもらってよかった」と言ってもらえるように努力したいと思います。

隠岐プロジェクトで得たものを胸に描くそれぞれのこれから

―隠岐での活動は、JTBの中でもなかなか経験できないものだと思います。今後、ご自身の人生あるいはキャリアにおいて、どのように生かしていきたいですか。

澤岡:隠岐での取り組みを通して、自分の思いだけでは物事は進まず、地域の人やステークホルダーの皆様と一緒に進めないとうまくいかないということを経験しました。同時に、多くの人たちと一緒に物語を進めていく上で思いと行動が必要だということも学びました。自分の思いをきちんと周りの人に伝えて、一緒に動き、実行してきたこの経験は今後どの仕事をしても生きるはずだと思っています。

岸本:もともと辞令を受けたときは隠岐と言われてもイメージできないような感じでしたが、今ではたくさんの島の人たちの顔が浮かんできます。いろんなところでよくしてもらったし、叱られたし、泣かされたし、勉強させてもらいました。それに恩返ししたい。隠岐を離れたとしてもやっぱり来ると思うし、関わっていくんだろうと思っています。隠岐のためにというよりは、誰かのため。これからもそうやって思い浮かぶ誰かの未来のために活動するというのは変わらないと思います。

村瀬:今までの業務は部門ごとに担当が配置され、チーム内に役割がありましたが、隠岐では自分が動いて、旗振りして、能動的に動いて進めるしかありません。答えのないなか、前例のないなかで知恵を出してきた経験はこれからの人生においてもきっと生きていくだろうと思っています。私も今後どういうかたちではあれ、隠岐には関わって行きたいですね。人生の中で隠岐・西ノ島は特別な場所になりましたね。

竹原:地域が好きだけでは仕事にならないということ実感した2年でした。仕事にしていくためには、自分自身のスキルを磨く必要があるなと。とはいえ、今後も地域に役立つ生き方をしたいというのは変わりません。観光を産業として盛り上げていきたいという地域があるのであれば、そのお手伝いをしたいので、いろいろなところに行き、いろんな人に会っていきたいですね。

自分の好きなものへのアンテナを張っていたら隠岐プロジェクトに参加することができました。自分は何が好きで、何をしたいかを持っていたら次の出会いにつながるのかなと思うので、目指すものを見つけるのではなく、つながりを大事に、関係を築きながら、これまでやってきたことを継続させていきたいと思っています。

高橋:私は4人より3カ月早く隠岐に着任していて、来てまず「まっさらで不安定な環境だな」と感じたわけです。その3カ月の間にプロジェクトが成立するような準備はしましたが、それでも十分ではないなかで4人が着任してきて。そこから2年。誰一人欠けず、取り組んでくれていて、隠岐を特別に感じてくれているというのはすごくうれしいですね。

JTBの中でも特殊な経験をしている4人だと思うので、この経験を糧に自分のやりたいことがあれば、やってほしいし、そうして次につながっていったら素晴らしいですよね。

―高橋さんご自身については、今後のビジョンなどありますか。

高橋:自分はこれまでずっとゼロからイチの立ち上げにおいて、バランスをとって成り立たせるということをやってきました。隠岐でもそれを愚直にやってきたわけですが、こういう役割というのは正直なかなか人に伝えにくい部分もありました。

今後、社会がどんどん複雑化し、機械的に解決できないようなことが増えていくなかで、「なんとかしてほしい」というニーズが増えていくだろうと考えると、今後もきっとこういう役割を自分はやっていくんだろうなと思えるようになりました。それが、自分がやりたいことで価値観の合う人と一緒に取り組んで行けたら理想的ですよね。

―改めて、隠岐プロジェクトの手応えと、その成果を今後JTBとしてどのように生かしていくかを教えてください。

高橋:もともとの事業である旅行業でも、日本各地、世界各地の土地に入り込み、そこでなんとかするということをやってきた会社です。知らない土地で、トラブルがあってもお客様とコミュニケーションをとって信頼を勝ちとりながら、楽しい時間を過ごしてもらうにはどうしたらいいかという対応をしてきました。旅行業で培ってきた力を応用して地域創生に取り組んでいるわけです。ある種マニュアル化できない仕事に可能性を見出す会社なんです。その力は、きっと旅行や地域創生だけでなく、今後社会のいろいろなシーンで生かすことはできるのだろうとも思います。

最近はJTBで地域創生をやりたいと入社してくる若い社員も増えています。答えのない状況のなかでもなんとか泳いで楽しめる人が増えれば、JTBという会社が社会により貢献できるはず。

隠岐プロジェクトにおいては、4つの島がある特殊な環境に5人の社員を配置してそれぞれの特性や個性を生かしてプロジェクトを進めてきました。会社としてなかなかユニークな判断だと思いますが、でもきっとこの隠岐での成果や事例が今後JTBの事業を進めていく上でも、日本各地の地域創生においてもきっと生きるはずだと信じています。

隠岐ジオパーク推進機構 高橋 秀幸

隠岐ジオパーク推進機構に赴任し、隠岐プロジェクトの統括マネージャーとして活動。法人営業、浜松支店で大河ドラマ館の入場券販売管理業務、本社経営戦略本部、私立全寮制・中高一貫校のチーフフロアマスターなど、JTBの社内でも特異な経歴を経験している。

⻄ノ島町 村瀬 貴久

仕入商品事業部で海外旅行商品「ルックJTB」の造成担当を経て、⻄ノ島町に赴任。単身赴任のため、東京と隠岐を行き来している。西ノ島では、摩天崖・国賀浜・赤展望所という景勝地が好きで休日に訪れることも多い。

隠岐の島町観光協会 岸本 昇也

大阪第一事業部で企業課題解決推進の担当を経て、隠岐の島町観光協会へ赴任。広い海岸線へ沈む夕陽、山の上から見る星空など大阪で見られなかった景色に感動。島の人たちと飲食店でコミュニケーションを取りながら、地域連携を進めている。

知夫里島観光協会 澤岡 祐太

「トラベルゲート広島紙屋町」で個人旅行販売に従事し、現在は知夫里島観光協会に赴任。観光コンテンツの少ない知夫里島でマリンアクティビティ事業をスタート。隠岐の絶景に感動し、カメラやドローンによる撮影もはじめる。

海士町 竹原 有美

JTBのグローバルマーケティング&トラベルに中途入社。インバウンドの国際会議を担当したのち、海士町へ。自宅前の海でテトラポットに足を投げ出して楽器の練習をするのがオフの定番。

写真:小笠原怜士

文: 花沢亜衣

この記事をシェアする

関連記事

-

「楽しかった」では終わらない。社員とお客様が一緒に取り組むサステナブルな体験「JTB地球いきいきプロジェクト」

- トーク

-

地域創生に取り組む意義と、隠岐での経験で見えたこれから

- レポート

-

島で暮らしながら地域創生に挑んだ2年間。

隠岐プロジェクトのこれまで- レポート

-

歴史的ルートが、いま悲願の観光資源へ。

地域の夢と歩む観光開発プロデューサー(富山編)- トーク

-

新しい関係を創り、交流を深め、真心を伝える。

日常にも感動を、「リビング・オーベルジュ」で- 対談

-

旅はもちろん、あらゆるものをガイドする

50周年に振り返る「るるぶ」の足跡- トーク

-

一生の思い出になる、人生にかかわることもある。

学生だからこそできる海外旅行を「ガクタビ」で。- トーク

-

先生が、生徒が、紡いできた修学旅行の歴史。

時代と共に変わったこと、変わらないこと。- トーク

-

訪日外国人観光客に選ばれ続けて60年。

「サンライズツアー」はこれからも地域とともに走り続ける。- レポート

-

栄光と葛藤の狭間でもがき、飛躍を遂げた松山恭助。

家族と仲間の支えを背に、フェンシングの聖地"パリ"での勝利に向かい邁進する。- トーク

-

宇宙飛行士・山崎直子さんと対談!

子どもの頃に夢見た「宇宙への旅」がもっと身近に- 対談

-

相手を思って選べば、もっと気持ちは伝わる。

いま旅行や体験が「感動」を届けられるギフトへ。- トーク

-

科学への好奇心を、この国の未来のチカラに。最先端をゆく研究者に、アイデアで挑む中高生たち。

- レポート

-

知られざる魅力を掘り起こせ!

地域の未来に向けて伴走する、観光開発プロデューサー(千葉編)- レポート

-

これからの旅行は、信頼できるコンシェルジュに、 お好きな場所からリモートで相談する。

- トーク

-

北海道の担当者に聞いてみた 今話題のアドベンチャーツーリズムとは?

- トーク

-

捨てられてしまう野菜に、旅する機会を。

シェフの手による缶詰で、食品ロス削減へ。- トーク

-

ラグビーW杯 、直前対談!人々を魅了し、交流と感動を生む、スポーツと旅の共通項

- 対談

-

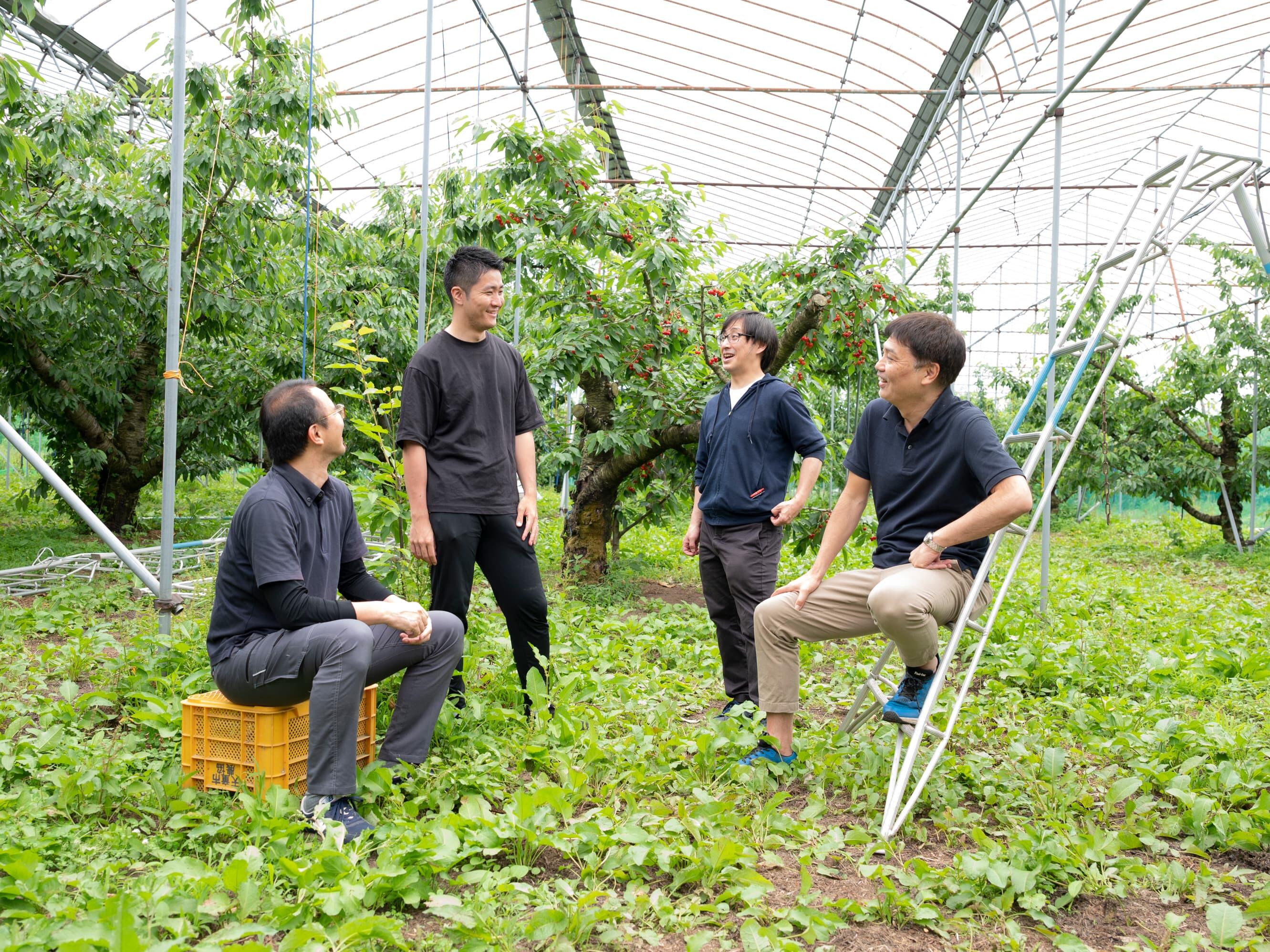

旅先で、農作業をして、生まれる人との出会い。 農業支援の先に浮かぶ、地方の元気な未来像。

- トーク

-

「情報を、魅力を、想いを」、あなたの国の言葉にして。 多言語コミュニケーションツールが高める、観光客の満足度。

- トーク

-

知るだけでも大きな一歩!ハワイの未来をつくるために、いまできること

- トーク

-

東海道新幹線が、イベント空間に!貸切車両で移動しながら、深めるコミュニケーション。

- トーク

-

ゆったりと流れる時間の中で、「人」と「世界」がつながっていく旅・クルーズ

- トーク

-

ホノルルフェスティバルが4年ぶりにリアルで! 自然や文化があらためて教えてくれた交流の魅力

- レポート

-

アメニティグッズのプラスチック廃棄をゼロに。宿泊施設のおもてなしを、リサイクルで支える。

- レポート

-

観光地のゴミ問題を解決したい。社会課題に立ち向かった社員たちの想いとは?

- レポート

-

旅先でこそ、生まれること、つながることがある。~ ワーケーションのススメ ~

- トーク

-

ボッチャで、温泉街を盛り上げる!人や地域をつなぐ、パラスポーツの可能性

- レポート

-

観光の力で、ふるさとを次の世代へ ~カナダには、未来へとつながる旅がある~ (後編)

- トーク

-

観光の力で、ふるさとを次の世代へ ~カナダには、未来へとつながる旅がある~ (前編)

- トーク

-

ふるさと納税で地域の魅力を掘り起こす。そこにかける若手社員の想いとは。

- レポート

-

もっと広く、深く、届けJTBの想い。コーポレートサイトは、こうして生まれ変わった。

- トーク

-

子どもの未来を変えた、あるガイドとの出会い。価値ある「交流」を創り出すロイヤルスタッフとは。

- トーク

-

あなたの地域を、交流を、「るるぶ」が応援!コロナ後、日本の希望は地方にアリ!

- コラム

-

外国人観光客のトレンドが変わってきている?日本でこそ得られる、新たな視点や学び。

- トーク